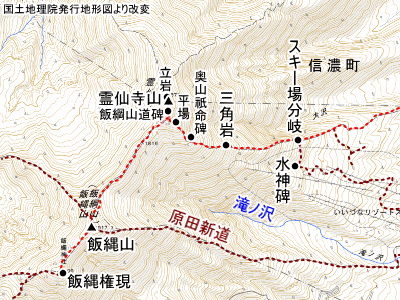

飯綱病院前から

信濃町柏原から

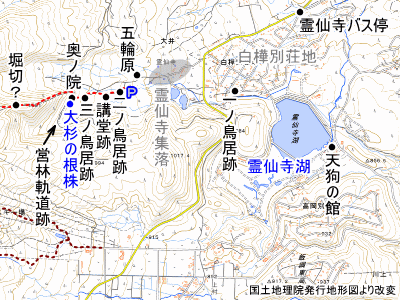

霊仙寺湖から

飯綱病院前から |

信濃町柏原から |

霊仙寺湖から |

霊仙寺から霊仙寺山を経て釣り尾根で飯縄山本峰へ。霊仙寺山は飯縄本峰や南峰より広いお花畑がある。

|

★霊仙寺〜霊仙寺山

白樺別荘地を抜けて霊仙寺の集落に入る道に登山口の大きな看板がある。霊仙寺は霊仙寺(りょうぜんじ)に付けられた集落で今は三軒である。最奥のお宅の前から砂利道となり、墓地と並ぶ五輪塔の、霊仙寺の寮跡だという五輪原を経て霊仙寺遺跡の駐車場が車を降りての登山口となる。

駐車場からすぐに二ノ鳥居跡で杉並木道に沓石の穴だけがある。苔むした杉並木の下を登っていくと前宮跡の広場で、五社大神五百年祭記念碑の前に応永11(1404)年の方形の石水鉢があり、後ろが前宮跡で礎石が並ぶが、礎石は明治35年新築で後に移築された拝殿のものだという。応永水鉢の年記等が見て読めないのは風化防止に裏向きに置いているのでないかという。道は左に折れてすぐに講堂跡の広場で礎石だけが地面に並んでいる。講堂跡の礎石は昭和42年に発見された中世のものだが見学用に分かりやすいように嵩上げされたようで、上下方向に中世そのままの配置ではないようである。講堂跡で右に折れて更に上っていくと、右手に駐車場の手前から分かれた林道が寄ってくるが、草が生えて車道としては使われていないようである。左に林道から逸れて平坦な広い道に小沢を二つ越えると三ノ鳥居跡。ここも沓石だけで、二ノ鳥居もそうだが、沓石の3m未満の間隔を見るにそれほど大きくない鳥居だったのだと思う。二ノ鳥居と三ノ鳥居の跡はホド穴が精密で明治期の五社大神時代の鳥居の跡だという。対して一ノ鳥居跡は両部鳥居で沓石はホド穴が無く講堂跡礎石に似ており中世霊仙寺時代の鳥居の跡だという。三ノ鳥居跡から上り坂となって右手に上杉氏寄進の小さな立方体の手水鉢があり、竹筒で湧水が注がれているが水量は少ない。手水鉢の上から石段で、この石段も上杉氏の寄進だという。石段は三十段ほどで短い。石段を上がると五社権現の奥ノ院跡で堀を巡らせた石の基壇の上に石祠がある。

一ノ鳥居跡は白樺別荘地の飯綱町域の道路の行き止りに標柱があるのだが一帯は草むらで沓石を見ず。すぐ後ろに常住らしきお宅があるので草むらを分けて沓石を探すのも憚られた。

二ノ鳥居跡 |

前宮跡前の応永石水鉢 |

講堂跡 |

三ノ鳥居跡 |

手水鉢 |

石段 |

奥ノ院 |

猿田彦命碑と御神木 |

(参考)稲付の大嶋社の 両部鳥居 |

登山道は奥ノ院跡から右に入って登るのだが、左手に巨石累々たるゴラ(岩海)が広がっている。ゴラの手前に御神木の桜の古木があり根元に石祠がある。その裏に「護摩の巨石」と標柱があって駒板に「ここでは巨大な自然石を護摩壇として利用し、護摩を焚いていました」云々とあったが、ゴラが訛ったか聞き誤ったのがゴマで、巨石を護摩壇にしたわけではないと思う。ゴラの上辺の真ん中あたりに「大杉の根株」の標柱があるが、大杉の根株はかなり朽ちて欠片を留めるだけの状態である。大杉は江戸時代の天保年間に熊が住み着いたので鉄砲で撃ったら燃えてしまったのだという。根株のあった処に平石が積まれて、平石の下の湧水がチューブで導水されて汲めるようになっている。水場としては石段下の手水鉢の水より良い状態だがあてにできないこともあるようで、確実に汲むなら手水鉢の下手で水量が増えた参道脇の水路である。御神木の桜の横には明治34年の道標石があり、「道祖猿田彦命 霊仙寺山頂より飯綱山を経て戸隠山中社へかけぬけ道」とある。

霊仙寺は五社権現の別当寺だったという。鎌倉時代初期の創建と見られ、室町時代初期に中興があり、戦国時代に兵火で全山焼失後に上杉氏の寄進で再興したものの上杉景勝の移封に合わせて会津に移転したり、後に江戸時代になって小さく地元の人によって復興されたり、複雑な栄枯盛衰があったようである。明治はじめの廃仏毀釈で廃寺となり、五社権現が五社大神となって、かけぬけ道の山岳登拝の拠点であったが明治43年に高山神社に合祀されて五社大神も廃社になったという。

護摩の巨石群 |

大杉の根株の水 |

奥院から営林軌道跡へ上がる |

営林軌道跡 |

奥ノ院から右に上るとすぐに水平の営林軌道跡の路盤に出る。右に入り、すぐ先の尾根の鼻で営林軌道跡を離れて尾根伝いに登り始める。尾根に取り付いて始めの高100mほどは急登だが、その後はしばらく緩やかな上り坂が続く。1100mの等高線の辺りで堀切のような地形を見る。1150m辺りで南側に隣の尾根が近づいてくるのを意識する。1200mで右に曲がって北隣の尾根筋に乗り換える。1220mで南へ下る作業道らしき刈り分けを見る。これより上から緩やかとは言えない登りになる。1340mでスキー場からの登路と合流。周りの白樺の樹高が次第に下がってきて道周りの下草が多くなってくる。1600mに三角岩という鏡のような面の立った大岩が道を塞ぐようにあるが脇を簡単に抜けられる。

1650m辺りから偽高山帯に移りつつあり花も見る草原の尾根筋を登り続ける。1750m辺りで一旦勾配が緩まり、右手に奥山祇命の石碑を見る。こういう石碑があるなら山頂の一角に辿り着いたかと思うとそうではなくて、左手に低い針葉樹、右手は草原で更に尾根筋を登り続ける。1830mの道の北側に反射板跡地だという石垣の残骸で囲われた平場がある。花が道端に多くなる。1840m辺りで右手の低い針葉樹の藪の中の大岩に一本石碑が立っているのが見えるが、そこに至る踏み跡が見当たらない。見えている石碑は木花咲耶姫の碑で、藪を漕いで近くまで行って見ると隣の一段低い大岩に正一位護王大神の碑がある。

堀切? |

岳樺の林 |

三角岩 |

オヤマボクチ |

奥山祇命碑 |

樹林抜け更に上る |

反射板跡地だという平場 |

登山道から見る木花咲耶姫碑 |

正一位護王大神の碑 |

1850mで飯縄本峰からの釣り尾根の道と合流。ここより上は道の両側がお花畑である。それほど広くはないが草丈の低いお花畑らしいお花畑である。1860mの道の真ん中に高1mほどの道標の太い角柱があるのだが、道を示す面は北側を向いていて「飯綱山道」とある。「牟礼村の石造文化財」で霊仙寺からの登山道の中ほど標高1100m辺りにあるとされる道標石のようなのだが、中腹から山頂直下までこの重そうな石を持ち上げることがあったのか。何の為に持ち上げたのか。霊仙寺から霊仙寺山に寄らずに飯縄山に向かうと、この道標を見ないことになるというのはどういうことなのか。

地形図で1875mの標高点のある所より60mほど南に黄色の山頂標識と広場と大己貴命国常立命少彦名命の石碑がある。刈り分けが地形図上の標高点間近まで更に50mほど続き、3.5mの立岩の前で終わっている。鳥居川の方から上がってくる地形図上の道は藪の中で久しく使われていない雰囲気である。山頂だと思った山頂標識のある所では地形図上で山頂のように思いたくなる1875m標高点まで達してなかったのは帰宅してトラックログを見て知る。立岩までの途上で山頂標識のある所と大岩の頭を見比べてみると山頂標識の所の方が大岩の頭より1m以上は高そうである。山頂からの展望は東側が素晴らしい。北の黒姫山方面と西の戸隠山方面は樹木がある。3.5mの立岩は登れて、登ると山頂標識の所より黒姫山や妙高山や高妻山が見える。立岩の南面の下方東寄りに小さい字が斜めに彫られているように見える所があるが字だとすると読み取れず。西面には白ペンキで何か大書きされているがかすれて読み取れず。山頂のすぐ南の岩の一つの上に窪みがあり、窪みの底に赤さび色の別の石の跡が沈着していた。「牟礼村の石造文化財」にあるが見なかった流造型の石祠があった所なのか。石祠の屋根石は山頂標識のすぐ横にあるのだが室部石が見当たらない。屋根石のサイズから見るに室部石のサイズはちょうどこの窪みにはまりそうである(基壇石がはまるには小さそうな気がする)。

大己貴命・国常立命・少彦名命は御嶽教の御嶽大神と同じであり、奥ノ院横の道祖猿田彦命碑で「霊仙山先達」とされる人は今の飯綱町内の一角で御嶽講を始めた御嶽山の先達だというので、山頂一帯の奥山祇命から大己貴命国常立命少彦名命碑の数々は教派神道になった御嶽教の影響を受けた明治後半頃のものなのだろうと思う。道祖猿田彦命碑と共通の人名を見る飯縄山道碑も同じ明治後半頃のものなのだろう。

飯綱山道の道標石 |

飯縄本峰を振り返る |

あと少し |

霊仙寺山山頂 |

野尻湖方面の展望 |

石造物は他にもあったよう |

山頂北40mの 3.5m立岩 |

立岩南面下方右端 字が彫られている? |

立岩の上から 高妻山を見る |

★霊仙寺山〜飯縄山

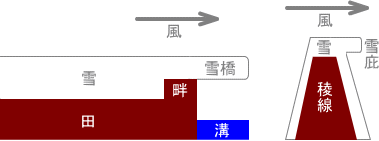

霊仙寺山から飯綱山への釣り尾根は焦げ付いた鍋の断面のような形で、鍋の壁にあたる霊仙寺山寄りと飯縄山寄りの両側の勾配がきつく、鍋底にあたる部分は岩場の細かいアップダウンが続く。ずっと栂の森の中の両脇とも斜面の立った細い稜線である。駆け抜ける「かけぬけ道」というのは苦しい感じがするのだが、それでも山裾を南東側に回り込んで霊仙寺から中社に走り抜けるより速いのか。かけぬけ道というのは単に山岳登拝ルートということなのか。

飯縄山側の鍋の壁の取り付きは特にきつく一直線に笹の斜面を上がっており、どうも不自然な感じで昔は北斜面を巻いて多少緩い瑪瑙山の方の稜の道に合わせていたのでないかと思う。急斜面を登りきるとすぐに瑪瑙山からの道と合流して山頂(中峯)である。

コメツガが多い |

樹林下の岩も多い |

最後の笹斜面上り |

飯縄山中峯と霊仙寺山の間を扇平(おうぎびら)というと上水内郡地質誌にある。飯縄山本峰と霊仙寺山の間に平たい地形はない。冬の北西風が通り抜けるこの稜線に雪庇の発達が顕著であり、雪庇の直下の東側の一枚斜面を指しての「あぶき・ひら(枚)」ということ転が「おうぎびら」でないかと思う。上水内郡や北安曇郡の方言で吹雪後の雪橋を「あぶき」という。岩窟のようなオーバーハング地形も「あぶき」と北安曇郡や西頚城郡の方言でいうようである。秋田県由利郡の方言では雪橋も雪庇も「まんぶ」という。雪橋も雪庇も風下側に雪が付いて横に伸びて覆いかぶさる雪という点で違いは無く、雪橋そのものではなく雪橋が横に伸びるようにオーバーハングになる(あぶく)状態のことを「あぶき」と言うのだと思う。この稜線の西斜面直下は飯縄火山のカルデラ壁で立った一枚斜面だが、オーバーハングまではしていない。尾根に幅がある飯縄山本峰〜天狗原と違い、細い霊仙寺山〜飯縄山本峰の稜線東側に張り出す雪庇が危険で雪上の稜線を歩くにも踏み抜くなという注意の意味で名付けられたのでないかと思う。

オーバーハングになった雪庇は下を通っても危険だが、東斜面の下方の滝ノ沢源頭は急峻なので雪庇が無かったとしても積雪期の東斜面は立ち入るような所でないと思う。或いは無雪期の滝ノ沢源頭の急峻な斜面が下から見てオーバーハングのように見える「あぶき・ひら(枚)」なのかとも考えてみる。下から見てオーバーハングのように見えそうというなら西斜面の稜線直下もあてはまる。だが、実際に深くオーバーハングしている鬼無里の奥の木曽殿アブキを考えるとオーバーハングしているように見えてもしていなければ「あぶき」とは言わないか。扇平の場所について上水内郡地質誌より詳しく書いてある資料があるなら見たい。

参考文献

長野県教育委員会,歴史の道調査報告書 16-22,長野県文化財保護協会,1987.(16(1986)が戸隠道)

牟礼村文化財調査委員会,牟礼村の石造文化財,牟礼村教育委員会,1988.

矢野恒雄,両部修験霊仙寺遺跡考,pp28-35,25(2),文化財信濃,長野県文化財保護協会,1998.

信濃町文化財専門委員会,霊仙寺遺跡調査報告書,信濃町教育委員会,1985.

八木貞助,上水内郡地質誌,長野県上水内教育会,1958.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

高橋文太郎,山岳語彙蒐集報告(1),pp83-214,33(1),山岳,日本山岳会.1938.

小池直太郎,炉辺叢書29 小谷口碑集,郷土研究社,1922.

新潟県西頚城郡教育会,西頚城郡誌,新潟県西頚城郡教育会,1930.

トップページへ |

資料室へ |

飯綱山メインへ |