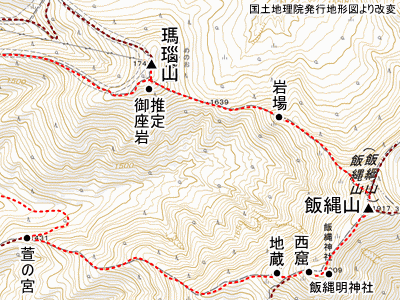

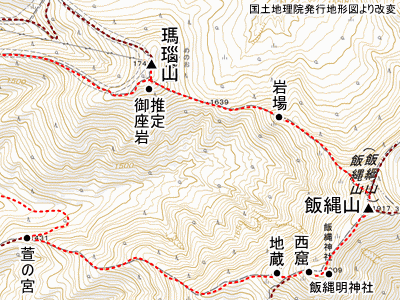

萱の宮に上がり西登山口からの道と合流するのと、瑪瑙山に上がり一旦下がってから本峰へ向かうルートがある。

|

|

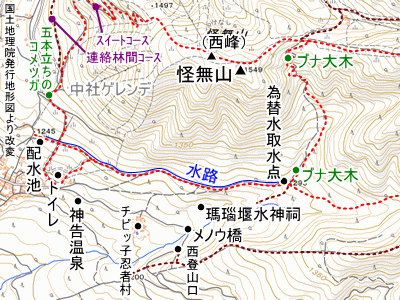

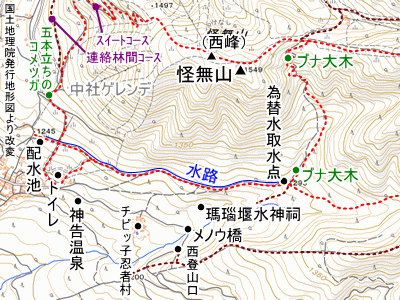

★中社ゲレンデ〜為替水取水点上十字路

中社ゲレンデ下に公衆便所がある。ゲレンデのリフト下とゲレンデの東の脇を登る二筋の道があり、標高1250mの中社の上の配水池への水路脇の道を東に入る。配水池からも水路脇の道に入れる。

この水路は瑪瑙沢の左股からの導水である。配水池の柵の中にも水神の祠があるのが見えるが、水路脇の中ほどから瑪瑙沢の方へ斜面を下りた所に明治6年通水の最初の瑪瑙沢から長野市内方面への導水である瑪瑙堰の明治5年8月25日に勧請された水神の祠がある。2020年に通った時は水路脇に水神祠への下り口を示す看板があり、弱い踏み跡が瑪瑙沢源流の一つの流れの川端の水神祠まで下りていたのだが、2022年の再訪以降は看板を見ず、踏み跡も笹に紛れて分からない。水神祠まではメノウ橋の辺りの下から入る方が近いようである。湧水帯の直下にある瑪瑙堰水神祠のすぐ下が瑪瑙堰の起点だったようなのだが、水神祠のすぐ下に導水路のようなものは見当たらない。堰をやめてからの昭和36年の台風による風倒木などで荒れたらしい。メノウ橋の先の西登山口の辺りの林道の山側に掘り込みがあるのが旧瑪瑙堰の跡なのか。形や大きさは似た雰囲気の昭和4年竣工の配水池の中の水神祠は昭和39年建立だという。

中社ゲレンデから辿ってきた水路は瑪瑙堰の取水より上で瑪瑙堰以前から瑪瑙沢の水を使っていた地元の戸隠村分の水を分けておく為に作られた水路のようである。瑪瑙沢の左股が瑪瑙山怪無山の南面から出てくる所がその導水路の起点で、水路脇の道は溢れて導水路に入らない流れを渡って左岸の少し高い所に上がる。上がると十字路になっていて直進すると萱の宮、右折はメノウ橋辺りから上がってくる古い造材道、瑪瑙山を経て飯縄山へは左折する。

中社ゲレンデ口トイレ等 |

配水池から |

配水池内の水神祠 |

中社ゲレンデ横断 |

振り返れば戸隠山 |

水路脇の道 |

シラヒゲソウ |

取水点 |

瑪瑙堰水神祠 後ろから |

・スイートコース(ゲレンデ)から怪無山へ

中社ゲレンデのリフト下を水路を越えて上がり続けると、左に逸れて越水方面にトラバースしたゲレンデの西の脇に五本立ちのコメツガの木があり、木の下が三差路になっている。左へは越水への車道で、右に入って更に上がると、越水ゲレンデから中社ゲレンデへつなぐ連絡林間コース(ゲレンデ)の道を左に分け、地形図で実線のスイートコース(ゲレンデ)から怪無山に上がる。ほぼ林道歩きの感である。地形図上の実線の終端付近から尾根上の広いスキーコースに上がり、スキー場保守の車幅の道をたどる。

スイートコースに続く道に入ってすぐの所の山側に鳥居がある。怪無山西面中腹にある宣澄霊神碑への参道の鳥居で、急な参道を登って怪無山に至れそうに見えるが宣澄霊神碑より上に道が続いていない。スキーコース保守の古い刈り分けの痕跡を辿って何とか怪無山まで行けないこともないが夏場はかなりのヤブ漕ぎである。宣澄霊神碑のすぐ前にも鳥居がある。宣澄霊神碑は高30cmほどの小さな霊神碑である。宝永2年に今の中社(当時は中院)の脇に移った宣澄社の元の場所のようである。

怪無山の山頂は東西に長く広く1579mの標高点が打ってある東端の所が最高点なのかもしれないがコース外の樹林の中。道の最高点のリフトの駅の横の辺りを「(西峰)」としておく。鈍頂ゆえに西峰まで上がってしまうと却って展望が限られるが直下からは戸隠山などの展望が良い。

西峰から瑪瑙山へ緩やかに車幅のスキー場保守路を下る。鞍部で瑪瑙沢からの道と越水ゲレンデからの道と合流する。

リフト下を左に逸れて |

五本立ちのコメツガを後に |

宣澄霊神碑参道入口鳥居 |

冬はスイートコースとなる 林道歩き |

怪無山西峰直下から 振り返り戸隠西岳を見る |

怪無山より 瑪瑙山を見る |

・萱の宮へ

明治5年の瑪瑙堰水神祠のある標高1240mから1380m辺りが湧水帯で瑪瑙沢左股の水量は多い。直進すると湧水の小沢を幾つか渡って飯縄山西面からの瑪瑙沢右股沿いの道となるが、この沢は水がないということは無いのだけど、特別多いという感じもしない。1390m辺りまで遡って斜面に取り付き、戻るように萱の宮の下に出る。

湧水の小沢を幾つか渡る |

瑪瑙沢右股を渡る |

萱の宮へトラバース |

・為替水取水点十字路から瑪瑙山へ

左折して瑪瑙沢左股左岸の高台を行く。水量が多いので水音が大きい。一旦高く離れた沢が次第に近づいて瑪瑙山の西面に入る右股を渡り、あちこちから水の吹き出している笹の斜面を登る。1380mで湧水帯は終わり樹林の中の静かな道となり、スキー場の一角の尾根に上がる。

右折してスキー場のコース(メノウコース)の草原の真ん中の道を延々と登る。後ろに戸隠連山の展望が広がる。標高1700mの瑪瑙山山頂まであと少しという所で左の斜面に逸れるスキーコースから右に外れて尾根南側の道となり、飯縄山を前に見ながら上る。スキーコースをそのまま詰めてリフトの上の駅舎の裏手から直接瑪瑙山山頂に出る踏み跡もある。瑪瑙山山頂は飯縄山方面へ一旦下る道から少し北に入った所にある。すぐ北西脇にスキーリフトの駅舎があるのだが、駅舎の人工的な雰囲気をあまり感じない山頂である。展望が良い。

左股 笹原の中の水 |

ブナ大木 |

メノウコースを振り返る |

タチギボウシ |

ヤナギラン |

瑪瑙山から飯縄山を見る |

★瑪瑙山〜飯縄山

元文元(1736)年頃に書かれたらしい戸隠山大権現縁起に出てくる学門行者の飯縄登山の話で「壇場瑪瑙ノ座アリ。今ノ瑪瑙山御座岩是ナリ。」とある。天保十二年本坊並三院衆徒分限帳の戸隠拾三谷之内覚に「御座岩ノ前 本尊聖観音 瑪脳寺」とあり瑪脳寺というのは瑪瑙山の名と関係するのだろうが、瑪瑙山山頂一帯に目立つ大岩は見当たらないし、こんな山頂に寺があったのか。岩の下だとすると萱の宮の脇の谷底辺りまで寺を建てられそうな所はなさそうである。御座は「ござ」と読むならこの山頂直下の崩壊地を指す「ぐえ(潰)・をぜ(峰背)」の転でないかと思う。御座岩は明治初期の戸隠村の絵図で男鹿沢上流の東谷を詰めた瑪瑙山の南南東で仮宮(萱の宮)の北東の辺りに瑪瑙山とは別に描かれるが、山間部の水系が不正確だ。

飯縄山へは草原の道を一旦下って登り返す。飯綱山側の上りに入ってすぐの辺りに小さい岩場がある。この岩場は明治初期の戸隠村の絵図の御座岩の位置の印象に近い気がするが、瑪瑙山から鞍部まで下がり切って飯綱山への登り坂の途中にあるので御座岩とは考えにくいと思う。登っていくと尾根上に木が増えて、樹林の中から飯縄山山頂のすぐ北の稜線上の道に飛び出す。稜線の東側は濃い笹原である。

鞍部で瑪瑙山を振り返る |

岩場 |

岩場で瑪瑙山を振り返る |

稜線間近から瑪瑙山を振り返る |

トモエシオガマ |

稜線に出て振り返る |

参考文献

内田貞雄,長野市箱清水史料集,長野郷土史研究会,1975.

戸隠村石造文化財調査委員会,戸隠村の石造文化財,戸隠村教育委員会,2004.

乗因,戸隠山大権現縁起,続神道大系 神社編 戸隠1,曽根原理,神道大系編纂会,2001.

天保十二年本坊並三院衆徒分限帳,戸隠の総合学術調査研究資料2,信濃毎日新聞社,信濃毎日新聞社,1964.

小林健三,近世仏教神道と日本精神,pp1-51,41,明治聖徳記念学会紀要,明治聖徳記念学会,1934.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

小学館国語辞典編集部,日本国語大辞典 第2版 第4巻 きかく-けんう,小学館,2001.

トップページへ |

資料室へ |

飯綱山メインへ |