飯綱高原麓原から

飯綱高原麓原から |

飯縄登山の表道。

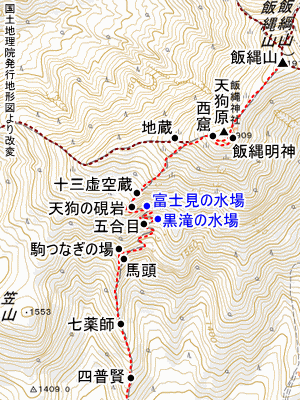

地図 |

★一の鳥居苑地〜石の鳥居

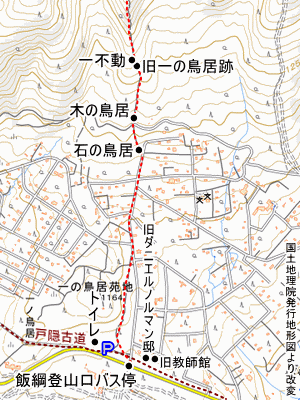

歩道の入口は駐車スペースが少なく、一の鳥居苑地駐車場に車を置いて歩くようにとの掲示がある。長野と戸隠を結ぶバスの飯綱登山口の停留所も一の鳥居苑地の脇にある。一の鳥居苑地の名の一の鳥居は飯縄権現の鳥居ではなく、戸隠山の一の鳥居の跡である。

一ノ鳥居苑地の最寄りのバス停は「飯綱登山口」で、戸隠側に一つ西の「一の鳥居」で下りるとだいぶ大久保よりなので遠くなる。

一の鳥居苑地の脇から遊歩道のような道が芝生の松の疎林の中に続いて、飯綱権現の石の鳥居までの道にしばし並行している。古い飯縄権現への参道の一部なのではなく、営林作業道跡の一の鳥居園地の敷地内の歩道のように見える。

並行していた車道に入り、別荘地の中の広い道を緩やかに登る。別荘地の上にも舗装道路が続き、道の脇に灯篭がある。道の先に飯縄山南峰が見える。

一ノ鳥居苑地の脇の道 |

車道に出る |

車道沿いに灯篭 |

車道から飯縄山が見える |

石の鳥居 |

★石の鳥居〜天狗原

砂利道と斜めに交差し。左方に石の鳥居がある。石の鳥居をくぐってここから歩道である。大きな鳥居の後ろの割には細い感じの道を登るとすぐにまた林道と交差。今度は木の鳥居がある。木の鳥居から上は歩道なのだが道が広い。広がり過ぎているようで幅の半分くらいはロープで仕切って入らないようにとの掲示がある。旧一の鳥居跡は標柱のみ。道の真ん中の標柱の立ててある石が沓石なのではないかという気がしたのだが、道の左側や右側に沓石らしき石は見ず。昭和46年の「戸隠 ―総合学術調査報告―」に「二釈迦から100メートルほど下ったところに、柱径30センチの木の鳥居が倒壊していた。冠木の長は4.8メートルあり、柄穴のある礎石もあるので、飯縄山参拝の目安になる鳥居であろうが、名称は明らかでない。一不動石像は発見できなかった。」とある倒壊した大きな鳥居というのが、後に何らかの古老の話でもあって、旧一の鳥居ということになったのか。沓石もあるはずなのか。旧一の鳥居の標柱から二釈迦までは約240mだが、そんなに大きな倒壊した鳥居が今は標識も無くということはないと思う。

道の左側に看板が見えて一不動。看板は文化13(1816)年建立だという十三仏の説明板。高妻山登山道の十三仏などと共通するものがあると思うのだが、道標として建立されたというのに十三虚空蔵は飯綱南峰のかなり下で、不思議な配置だと思う。ここが一合目だという。

一不動から二釈迦までは長く、三文殊までは短い。緩やかな尾根筋を登り続けて、四普賢で二合目だという。九勢至までずっと緩やかな尾根筋。その辺りから勾配が強まって十阿弥陀で四合目。次の馬頭観音は十三仏ではなくて馬の事故があったのか。三文殊から大体等間隔で十一阿閦。十一阿閦は駒つなぎの場の広場の奥にある。積雪期は駒つなぎの場より上に急になった尾根伝いを続けるが、夏道は右手の斜面に逃げる。十一阿閦と十二大日は昭和46(1971)年に新しく復元されたもので、建立当時のものは急斜面の雪崩に押し流されて失われたと思われるという。

木の鳥居 |

旧一の鳥居跡 |

沓石かと思ったのだが |

一不動 |

九勢至は大岩の上 |

駒つなぎの場 |

右手の斜面に入って黒滝の谷間の右岸の急斜面をジグを切って登っていく。急斜面の中ほどで五合目。五合目の上に黒滝の水場。2019年に通った時は谷間に入って最初のジグか黒滝の水場のどちらかに谷の左岸に入っていく千日太夫屋敷跡入口を示す説明板があった気がするのだが、2023年は説明板も踏み跡も見ず。千日太夫屋敷跡は東にトラバースした隣の尾根の辺りにあるようである。間隔の長い十二大日を過ぎて富士見の水場。十二大日と富士見の水場の間に昔は鎖場があったようなのだが、道を付け替えたようで今はない。黒滝の水場も富士見の水場も標高の高い長野県の高山の上の方にしては水温の高いぬるく感じる水である。水量は細く不安定。西登山口からの尾根道は萱の宮より上で黒い粘土のような水はけの悪い地面が続いているから、南斜面にも浅い所に水を殆ど透さない層があって雨水が殆ど地下を通ることなく谷筋の石の間に浅くある水を汲んでいるのでないかと思う。

富士見の水場からもう一登りで黒滝右岸急斜面のジグザグ道は終わる。すぐ上で駒つなぎの場からの冬尾根ルートとの合流点だが目印や冬尾根の踏み跡は見ず。そのすぐ上に天狗の硯岩があって一枚の平石で座り心地は良いのだが、周りの木々が伸長したのか展望が良いなどと書かれているものを見たのだけど、あまり展望はない。天狗の硯岩の少し上にまた間隔長く十三虚空蔵があって、十三仏は終わりだが山頂や山上の雰囲気はまだない樹林の中で道は更に登り続ける。標高1800mを越える辺りで樹林が切れて展望が後ろに広がり始めると前方の南峰山頂ももう間近い。天気が良ければ北アルプスも後方に望まれる。

黒滝の水場 |

富士見の水場 |

天狗の硯岩 |

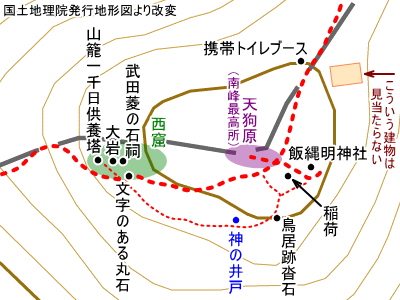

天狗原(南峰)拡大地図 |

稜線に上がって西登山口からの稜線道と合流する。お花畑草原の南斜面を登っていき、もう南峰山頂の一角という雰囲気の石垣で囲われた窪地の西窟(さいくつ)がある。西窟は近世後期の飯縄山略縁起に千日太夫の祖の伊藤忠縄が天福元(1233)年に宝殿を造営して神像を安置した場所として登場する。室町時代の戸隠山顕光寺流記では学門行者が嘉祥3(850)年に飯縄山に登った時に卜居した所として登場する。この石垣で囲われた窪地を西窟とするのは長野郷土史研究会の長野31号(1970)で見て、後の本で西窟としていないものも見、古老が西窟と呼んでいたなどと確認されていないのかもしれないが他に呼び方もないようなので当頁と関連頁では西窟としておく。

西窟は草木が茂って石垣が分かりにくい。目立つのは新しい雰囲気の手前の二つの鳥居と、その奥の武田菱が庇にある石祠だが、一帯は他にもいろいろある。目立つ戸隠分の飯縄大権現本宮だという武田菱の石祠の向かって左側の大岩にも賽銭箱があるし、鳥居の東側に踏んでしまいそうな半ば土に埋もれた丸石に何か文字が彫られていたりする。囲む石垣の上にはよく見るとかなりの数の一回り小さな石祠がある。信州では村ごとに社殿や祠を別にするというのがよくあるようで、芋井分の飯縄大権現本宮もあるという。鳥居の前から向って左に賽銭箱の大岩を過ぎて窪地から一段下りた所にも続く石垣に囲われた山籠一千日供養塔がある。小さな石祠は十五天狗や天神七代や地神五代などで西窟の上の「天狗原」と言われる南峰山頂広場にかけて三十数基あるといい、主に江戸時代の文化年間頃に作られたもののようである。善光寺道名所図会の図版に描かれる飯縄山山頂の「こもりや」は西窟の所だという。

西窟 |

山籠一千日供養塔 |

武田菱の石祠 |

文字の彫られた地面の石 |

お花畑 |

戸隠西岳 後ろに北ア |

南峰山頂へは西窟鳥居前から斜めに登っていくのだが、文字の彫られた半埋まりの丸石から南斜面の草むらに一段下がると神の井戸に続く踏み跡がある。踏み跡の高い草をかき分けて行くと、しっかりした石組の小さな井戸と水神らしき祠がある。神の井戸で、昔の山籠の人が飲料水にしたらしいのだが、水はヤチ水のように茶色く見える。踏み跡は東側に更に続き、東側に回り込んで南峰山頂に続いている。東向きから北向きに変わって登り始める所の道の東側にヤブに覆われて鳥居跡の沓石があるが、対になる道の西側のものを見ず。南峰山頂「天狗原」は昔の飯縄明神殿跡地でコンクリの基礎も残る広い更地なのだが、初めて登った2019年から4年の2023年で草むらが周りから押し寄せて更地が狭くなっていると思う、門柱らしき角石や弘法大師座像が本峰へ向かう道の脇にある。前の飯縄明神殿は台風で倒壊して、今の東側に一段下がった位置に鉄筋コンクリ造りで移ったという。

今の飯縄明神社殿は南峰山頂東側に一段下がった所にあるが、飯縄山で一番展望の良い所でないかと思う。目の前に長々と千曲川が流れる善光寺平の展望が広がる。南峰山頂から下がってくる右手(南側)の岩の上に稲荷社の小祠がある。

西窟周りの小祠群 |

神の井戸 |

神の井戸辺りは草原 |

鳥居跡沓石 |

飯縄明神社 |

藪の中の大岩の上に稲荷祠 |

善光寺平方面の展望 |

天狗原 左に門柱らしき角石 |

弘法大師像など |

★天狗原〜飯縄山本峰

南峰から撓みの小さい広くなだらかな釣り尾根で本峰に向かう。尾根線の少し東に道が付いており、本峰に上がり始めた幅広の釣り尾根の真ん中辺りの西側の笹原の中の尾根線を越えてすぐの辺りにイモイガ池(芋池とも)という小さな池がある(あった?)ようなのだが、小高い本峰側から見下ろしてもそれらしき笹原の窪みを見ない。山頂は岩がゴロゴロした広場で、三角点と方位盤のある原田新道が上がってくる所と、石仏がある僅かに三角点より高いように見える北寄りの所に少し距離がある。展望は遠くの山は見えるのだが麓の方が笹原に遮られてあまりよく見えない。飯縄山の天狗の麦飯は1970年頃は山頂広場のすぐ西の斜面に砂場があってそこで産したようなのだが、西側を見ても笹原の向こうに樹林があって砂場らしき所は見えない。戸隠山の方もよく見えない。今も砂場があるなら飯縄山の天狗の麦飯が絶滅したとされても立ち入って産地跡を見てみようとする踏み跡がありそうなものだが、西の笹原に入り込む踏み跡も見ない。帰宅して近年の航空写真で見ても砂場とイモイガ池が見えない。

一旦下って 本峰に向かう |

直下で南峰方を振り返る 右の笹原の辺りが芋池か? |

飯砂の砂場の気配ない 山頂 |

参考文献

戸隠村石造文化財調査委員会,戸隠村の石造文化財,戸隠村教育委員会,2004.

小野勝年・丸子亘・桐原健,奥社・中社付近調査の概観,戸隠 ―総合学術調査報告―,信濃毎日新聞社,1971.

風間千尋,飯綱山登山道十三仏,pp11-12,31,長野,長野郷土史研究会,1970.

飯縄史研究会,飯綱山の史跡,pp3-6,31,長野,長野郷土史研究会,1970.

戸隠山顕光寺流記,新編 信濃史料叢書 第4巻,信濃史料刊行会,1975.

日本最初火防開運 飯縄山略縁起,山岳宗教史研究叢書17 修験道史料集1 東日本篇,五来重,名著出版,1983.

床葉長男,戸隠の飯縄神像と飯綱山籠一千日供養塔,pp7-10,31,長野,長野郷土史研究会,1970.

豊田利忠,善光寺道名所図会,名著出版,1972.

トップページへ |

資料室へ |

飯綱山メインへ |