飯綱病院前から

戸隠山 天狗の路地から

霊仙寺湖から

飯綱高原麓原から

信濃町柏原から

須坂市村山から

飯綱病院前から |

戸隠山 天狗の路地から |

霊仙寺湖から |

飯綱高原麓原から |

信濃町柏原から |

須坂市村山から |

北信五岳の一つ。

最高点は「中峯」、「裏山」とも言ったようである。裏山に対する「表山」は飯縄権現社のある南峰である。

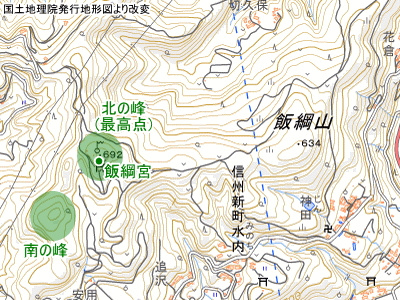

中峯と南峰の高まり双耳峰と善光寺平方面から遠望される。信州新町水内の低山の飯綱山も規模は小さいものの南北に長い双耳峰で、最高点の北峰に飯綱宮がある。

豊田庸園の善光寺道名所図会に天狗の麦飯があるから飯砂(いひずな)との説があるが、飯砂があったにしてもそのままそれだけで山名になるとは考えにくく、「飯縄」の字にはならなかっただろう。四つ仮名の混同は室町時代末からだが、飯縄山の文字は鎌倉時代成立の阿婆縛抄にもある。

近世の縁起である戸隠山三所大権現略縁起は岩戸伝説でもう岩穴に入らないでくださいと岩穴の入口を仕切った端出之縄の出縄の文字を取って飯縄権現となった、飯縄の飯の字は借字で、「出縄」の二文字になっているのは上津毛野・下津毛野を上野・下野とするようなものだとするが、日本書紀の岩戸伝説では端出之縄に「斯梨倶梅儺波」と音があり、古事記では尻久米縄とある。日本書紀で漢文にする時に「しりくめ」の原義が分からず漢字に出来ず、「はしだしのなわ」とか「はしでのなわ」という別称があったか、漢字で表記しやすい端が出たままという注連縄の特徴で端出之縄と書いたもので、出縄が略したものだとしても「いづな」や「いひづな」の音から遠い「しりくめなは」か「はしだしのなは」或いは「はしでのなは」の音の表記であって上野・下野と同列には語れず、「飯縄」の由来を説くような体をとりながら「いづな」や「いひづな」の音の説明になっていない。方言で、はみでるとか崩れる意の「くむ/くめる」という動詞があり、「しりくめなは」は縄尻がバラけている「しり(尻)・くめ(散)・なは(縄)」だろう。この略縁起は広く配布されたものとはならなかったようだが、なぜ奥院のすぐ下の飯縄権現社の名を説明するのにすぐ近くに大きく見えて阿婆縛抄の戸隠寺の縁起などで最初に登場する飯縄山を出さずに説明しようとしたのか。

日本語北海道方言で尾根のことを「ちね」とか「つね」という。北海道に入った和人は本州の北東北出身者が多かったから元は北東北の方言であったと思われる。岩手県の早池峰山も「ちね」である。

「城山(じょうやま)」という山は各地にある。文字通り城があった山もあるようだが、重箱読みなのは「じょう」の音が城とは無関係な何らかの日本語であったとも考えられそうである。

「地山(ちやま)」という小字名も日本各地の山にあるようである。山が地面なのは当たり前だから「地山」とは妙な用字である。

古語辞典の「ち」の項を見て怪しい感じがするのは乳首に似ているからだという小さな環状のものをさす「ち(乳)」である。釣り糸を結ぶのに使うチチワ結びは二重の環が乳房に似ているからだなどと言われる。乳首や乳房を包含して環状のものを指すのが「ち」で、茅の輪くぐりなども「ち縄」くぐりでないのか。

信州新町水内の飯綱山地図 |

だが「ち」が環状のものを指すなら「ちね」の前半とは考えにくい。「ちね」は大抵直線的だからである。「ちやま」に環状で丸山のような意味は考えられるか。地名の「地黄」なども「ち峰」で丸山のような意味が考えられるか。斜面が急峻でも尾根筋だけでもなだらかなら道となる尾根もあるので、「ち/ぢ(路)」が山や尾を修飾するのはありうるか。

古語辞典の「つ」の項を見ても尾根の形態を修飾するような意味を見出せない。

新潟県/長野県の方言で「つんね」で尾根を指すという。連嶺の尾根をさす「つるね」の転と考える。「つんね」が更に約まったのが「つね」、転じて「ちね」と考える。

各地の城山が連嶺なら「つる(蔓)・を(峰)」の転が「じょう」で、壁のように連なって敵襲を抑える障壁となりうるから城を築く対象となりうる。

飯縄山と信州新町水内の飯綱山の名は吊り尾根を挟んで二つの峰で向かい合う「あひ(相)・つるね」の転が「いひづな」、或いは約まって「いづな」と考える。

小諸市諸の飯綱山は延長900m超の長い直線的な頂稜だが双耳峰とは言えない。魚沼市余川の飯綱山も双耳峰とは言えず頂稜の延長は300m程だが細長く直線的に平野に突き出ている。これらは「はひ(延)・つるね」の転の「いひづな」でないかと思う。

諸の飯綱山 小諸市丙から |

余川の飯綱山(手前の稜線) 六日町大橋から |

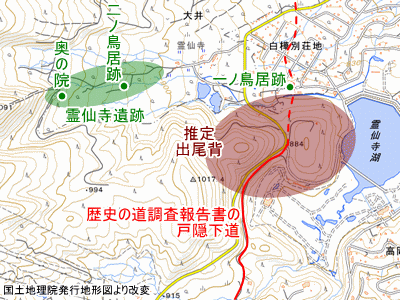

霊仙寺遺跡付近戸隠下道地図 |

・霊仙寺山

霊仙寺山の麓の霊仙寺(りょうぜんじ)の五社権現の神宮寺の名で、今は「れいせんじ」の山名でも戦前は「りょうぜんじ」と言っていたという。戸隠山顕光寺流記の文永7年の記事に「霊山寺」とある。戸隠山顕光寺流記の記事と遺跡の礎石から見て霊仙寺は鎌倉時代初期の創設と考えられるという。

霊仙寺遺跡のある所は戸隠古道の古間起点の下道(しもみち)が霊仙寺山から最も東に突き出した出尾根を乗り越える北側にある。この出尾根の北側の霊仙寺集落や白樺別荘地になっている緩傾斜地を「でをぜ(出尾背)・の(野)」と言っていたのが訛ったのが「りょうぜん」でないかと考える。

山崎直方(1896)の妙高火山彙地質調査報文に「山ノ東麓北国街道柏原駅近傍ニ於テハ又飯綱山全体ヲ称シテ霊仙寺山ト称スルコトアリ」とあり、柏原方面からは飯縄山全体の名が霊仙寺山と見なすこともあったようである。柏原方面からは飯縄山最高点と、飯縄明神社があり釣り尾根を挟んで僅かに低いだけの飯綱山南峰は霊仙寺山に遮られて見通せない。故に「あひ(相)・つるね」とは見なかったということでないかと思う。霊仙寺の上の山ということで霊仙寺山ということなのだろう。

・瑪瑙山

明治初期の瑪瑙堰開削の頃の記録を見ると瑪瑙沢の名が出るのは瑪瑙沢の水を用水として使っていた上野村などが絡む一部で、取水源の沢の名は「東谷沢」や不明のような書かれ方がある(東谷は男鹿沢上流辺りの字)。皇国地誌残稿戸隠村分でも瑪瑙沢の下流にあたる男鹿沢については瑪瑙飯縄両山の渓谷に発すとあるのに瑪瑙沢の名がない。瑪瑙堰の命名も取水する瑪瑙沢の名ではなく瑪瑙山から流れ出る水を源にするからとされ、瑪瑙沢の源頭だから瑪瑙山という山名というわけではなさそうである。

原典は鎌倉時代に遡るのでないかという室町時代にまとめられた戸隠山顕光寺流記に、学門行者の飯縄山登頂で「西窟卜居礼拝懺悔」という文脈を考えると飯縄山南峰山頂直下の西窟から多少距離のある瑪瑙山のこととは考えにくいのだが「壇所瑪瑙座在于今」とある。瑪瑙堰の記録の戸隠村に為替水する許可願に「瑪瑙怪無両山、表谷流水同村の呑用水に仕、新規堰筋凡拾五六丁程も掘割候はば」とあって越水ヶ原側の瑪瑙山北西面、怪無山北面からの谷を「表谷」と捉えていたことが窺える。飯縄山の表の谷ということだろう。戸隠奥社や越水ヶ原から見て飯縄山本峰の前にある、「まへ(前)・の(助詞)・を(峰)」の転が「めのお(瑪瑙)」と考える。「瑪瑙座」は「まへ(前)・の(助詞)・をぜ(峰背)」の転でなかったか。

・怪無山

スキー場のコースになっている斜面が多いが、コース外は樹林であり「木無し」の転が「けなし」とは考えられない。隣の瑪瑙山にかけても樹林が続くので「木成し」の転とも考えられない。

南東側の瑪瑙沢の谷を詰めて瑪瑙山方面の東の鞍部を越える道のある「こへ(越)・の(助詞)・せ(背)」の転が「けなし」かと考えてみたが、この鞍部を越えてもショートカットになる有用性があるように見えない。飯縄山の山体の中社集落寄りで最も下手の「きは(際)・の(助詞)・せ(背)」の転が「けなし」でないかと考える。

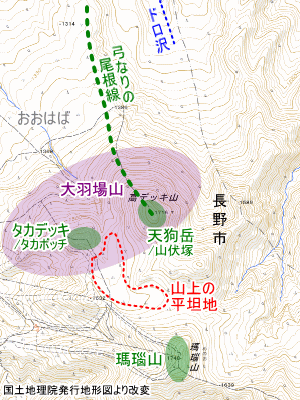

・天狗岳・高デッキ山(山伏塚)・大羽場山

志村烏嶺(1907)の「やま」に「飯綱神社はいわゆる飯綱山の最高峰にあり。その東の一峰を霊仙寺山と言い、北にあるを天狗岳と呼ぶ。」とあるのを見て、天狗岳という支峰が飯縄山にあることを知ったが、霊仙寺山が今の霊仙寺山のことなら飯縄山最高峰の東というよりは北東である。「やま」は陸地測量部の五万分一地形図が出る前の登山の記録なので、飯綱山最高地点の北東の霊仙寺山を45度ずらして考えて、北西の支峰の今の瑪瑙山の辺りに天狗岳があるということなのかと考えていた。「やま」の志村烏嶺は飯縄明神社のある南峰の所を飯縄山の最高峰としていたように読め、そう考えると今の三角点のある最高地点が、霊仙寺山が今の霊仙寺山なら無名のピークということになりそうなので天狗岳なのかと考えてみても奥宮と三角点最高峰と霊仙寺山はほぼ一直線に並んでいるから違うのか。「やま」では瑪瑙山の名がなく、ルート説明でも瑪瑙山山頂を通るものが出てこないので、瑪瑙山のことを天狗岳と言っているようにも思われた。

天狗岳の位置が「やま」から要領を得なかったが、山崎直方(1896)の妙高火山彙地質調査報文に「東ニアル一峯ヲ霊仙寺山ト云ヒ北ニアルヲ天狗嶽ヲ(ママ)云フ」とあり、ほぼ同意の「やま」はこれを引用しているようで志村烏嶺自身が地元の人に聞いたり磁石で方位を測ったものではなさそうである。

妙高火山彙地質調査報文には「黒姫山ノ頂上ヨリ望メル」第一図の飯綱山のスケッチがあり、瑪瑙山と思しき位置に「テング岳」の文字があり今の高デッキ山と思しきラインは無名のような扱いである。また、本文で頂上に小祠のある最高点の飯綱山と霊仙寺山と天狗岳の「三峯ハ其最モ高キモノニシテ」とあり、瑪瑙山の名が登場しないので山崎直方は今の瑪瑙山を天狗岳と捉えていたと窺える。離求庵(2002)が天狗岳を瑪瑙山の別名としているのは妙高火山彙地質調査報文に依るか。だが、今の瑪瑙山の位置を以て飯縄山最高点或いは明神社のある南峰の北の位置とは言えない。瑪瑙山は飯縄山の北西にある。霊仙寺山は飯縄山の東ではなく北東にある。近代学者の山崎直方の使っていた方位磁石が45度狂っていたとは考えにくいが、どういうことか。また霊仙寺山の項で見たように、柏原付近からの飯綱山の見方に注意を払っているようである。

明治前期の皇国地誌残稿の戸隠村分の「高巓キ山」の項が、「(所謂大羽場山) 高さ直立凡百丈餘、周回一里餘未だ實測を経ず。村の東北隅にあり、満山本村に属す。山脈二方へ別れ、東南は天狗嶽(一に山伏塚と云ふ)より飯縄、霊仙寺の両山に連り、西は山脈起伏して字達磨石に已む。」(カッコ書きは割注)とある。今の高デッキ山が高巓キ山とすると直立高さ凡そ百丈というのは300m程度ということで、中社や越水の山裾の上限の辺りからの高さということのようだが、一つ前の瑪瑙怪無両山の項に瑪瑙山が「高さ直立凡百二十丈」とされているので、天狗嶽一名山伏塚は瑪瑙山ということではなさそうである。天狗嶽の項はない。高デッキ山と飯縄山の間には、高デッキ山の東南側に1170mの等高線で囲われたピークと瑪瑙山しか頂はないので、1170mの等高線で囲われたピークが天狗岳一名山伏塚なのか。

山田節三(1933)の第三図を 自分で柏原で撮った写真で模写 「R 霊仙寺山(外輪山),T 天狗岳(中央火口丘).」 |

上水内郡地質誌(1958)は天狗岳を瑪瑙山と高デッキ山の間の1700mの等高線で囲われたピークとし、1716.7mの高デッキを「高坊子(たかぼっち)ともいう」とする。だが、瑪瑙山より高デッキ山より低く小さい1170m等高線のピークを飯縄山を代表する三つの峰として、今の瑪瑙山を差し置いて山崎直方が天狗岳と挙げたとは考えにくい。

明治40(1907)年選点の1716.7mの三等三角点「高関」は所在地が「大字戸隠字大羽場俗称タカゼキ」とある。

山田節三(1933)は天狗岳を飯綱火山の中央火口丘の一つとして挙げ、「瑪瑙山の北には天狗岳(1716.7m)の見事なるトロイデ噴出」で、「天狗岳の西に孤立するはタカデッキなり」とする。柏原村から見た飯綱火山の写真の図版のキャプションに本峰として見える霊仙寺山と、右の肩に見えるコブに天狗岳とある。また、「火山並びに鉱泉の配列及び火山裂線構想図」で天狗岳を凡そ小黒姫と瑪瑙山を結ぶ線上に置き、タカデッキを瑪瑙山を取り囲むように天狗岳の西で怪無山の凡そ北東とする。

山田節三(1933)の飯綱火山想像断面図では天狗岳がタカデッキより周縁で低く描かれ、天狗岳を1716.7m峰、タカデッキを1590m強のコブと考えると高さが合わないのだが、構成岩石の分析から1590m強のコブと怪無山の噴出が同時期で1716.7m峰噴出より前と考えられることに基づく、各ピークの噴出順序を二次元の想像断面図上で示す為の限界であって、想像断面図中の側火山としての高さに重きは置かれていないと考える。

天狗岳・高デッキ山等 位置まとめ地図 |

上水内郡誌自然編の飯縄火山の地質図では山田節三(1933)がタカデッキとする1590m強のコブに「中ノ峰」とある。

1914(大正3)年には最初の陸地測量部の戸隠図幅の五万図が出ており瑪瑙山の名が今の位置で記されているので、山田節三は柏原から瑪瑙山が霊仙寺山の蔭になって見通せないのは分かっていたはずである。上水内郡地質誌は山田節三(1933)を参考にしているようである。上水内郡誌自然編は上水内郡地質誌を参考にしているようである。原典と思しき山田節三(1933)と山崎直方(1896)と同じ頃に地元の人によって書かれた皇国地誌残稿に書かれる高さに従い、今(2024年)の地形図での高デッキ山を天狗岳=山伏塚、その西南西の1590m強のコブをタカデッキ=高巓キ山=高坊子=タカゼキと考える。山崎直方のいう所の「北ニアル」は飯縄山上で磁石を振って方位を見たのではなく、柏原のような飯縄山の東側の麓から見て本峰の右側に見え、凡そ飯縄山の北にあるのが自明であった黒姫山から見ると正面手前に見えるということだったのでないかと思う。

明治前期の戸隠村之図は山間部が正確でなく、戸隠村境線上の天狗岳とその西南西の村内と思しき高顛山(高顛キ山)が現在の地形図のどこにあたるのか分かりにくいが、先に今の高デッキ山が天狗岳でその西南西の1590mのコブが高顛山と先に把握していれば、このような描かれ方もありうると思わせるものがある。

大羽場山は皇国地誌残稿の戸隠村分の「高巓キ山」の項だけ見るとタカデッキの別名のようだが、戸隠村分の彊域の項を見ると東限が「大羽場山の内天狗岳(一に山伏塚と云う)に至り」(カッコ書きは割注)とあり、タカデッキと天狗岳を包含して、大羽場(おおはば)の上の大羽場山のようである。

タカデッキは1590m強のコブの後ろの瑪瑙山と今の高デッキ山の裾の平坦地を段である「ちぐ(違)」と言った「ちぐ(違)・づっこ(頂)」の転でないかと考える。「ちぐ」の「ち」は今の chi ではなく鎌倉時代以前の ti から ta に訛ったと考える。タカボッチも「ちぐ(違)・ぼっち(頂)」の転でないかと考える。或いは平坦地を「とこ(床)」と捉えた「とこ(床)・づっこ(頂)」と「とこ(床)・ぼっち(頂)」か。

山伏塚は鳥居川とドロ沢に挟まれた尾根が何らかの転訛の「やま・をせ(峰背)」で、その尾根の詰めの頂ということの「やま・をせ・ずっこ(頂)」の転が「やまぶしづか」でないかと思う。この尾根がドロ沢落合から天狗岳にかけて弓なりであることをいう「ゆみ(弓)・をせ(峰背)」の転が「やまぶし」でないかと思う。

大羽場はタカデッキと天狗岳の北西に広がる広い緩斜面を指した「おほ(大)・はら(原)」の転でないかと思う。その上の山ということが大羽場山と考える。

天狗岳という山名は各地にあり、一帯の最高点に付けられる例が多いようである。「てんぐ」の音は何らかの訛音が「てんぐ」であって、天狗ではないと思う。「てん(頂)・ぐえ(潰)」と考えるには今の高デッキ山頂上付近の崖崩れは目立たない。ゆみをせ(弓尾背)の「てん(頂)・か(処)」の転でないかと思う。

参考文献

八木貞助,上水内郡地質誌,長野県上水内教育会,1958.

飯縄史研究会,飯綱山の史跡,pp3-6,長野,31,長野郷土史研究会,1970.

豊田利忠,善光寺道名所図会,名著出版,1972.

大日本仏教全書 第41巻 阿娑縛抄 第7,仏書刊行会,1918.

戸隠山三所大権現略縁起,神道大系24 神社編 美濃・飛騨・信濃国,神道大系編纂会,1983.

国史大系 第1巻 日本書紀,経済雑誌社,1897.

古事記,国史大系 第7巻,経済雑誌社,1898.

小学館国語辞典編集部,日本国語大辞典 第4巻 きかく-けんう,小学館,2001.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

中田祝夫・和田利政・北原保雄,古語大辞典,小学館,1983.

信濃町文化専門委員会,霊仙寺遺跡調査報告書,信濃町教育委員会,1985.

長野県教育委員会,歴史の道調査報告書 16-22,長野県文化財保護協会,1987.(16(1986)が戸隠道)

山崎直方,妙高火山彙地質調査報文,pp23-86,8,震災予防調査会報告,震災予防調査会,1896.

内田貞雄,長野市箱清水史料集,長野郷土史研究会,1975.

戸隠山顕光寺流記,新編 信濃史料叢書 第4巻,信濃史料刊行会,1975.

志村烏嶺・前田曙山,やま,岳書房,1980.

上水内郡誌編集会,長野県上水内郡誌 自然篇,上水内郡誌編集会,1970.

長野県,長野県町村誌 第1巻 北信篇,郷土出版社,1985.

離求庵,戸隠古道を歩く,渡辺綱孝,2002.

山田節三,飯綱・黒姫火山,pp96-149,12(1),東京帝国大学地震研究所彙報,東京帝国大学地震研究所,1933.

戸隠村之図,長野県立歴史館. (2024年6月9日閲覧)

トップページへ |

資料室へ |