忍ヶ丘から

忍ヶ丘から

アップ

深北緑地から

忍ヶ丘から |

忍ヶ丘から アップ |

深北緑地から |

河内飯盛山(314m)

三好長慶の飯盛山城で知られる。登山道は多く、あらかた歩いたつもりだが、まだ歩いていない所があるのでないかと思う。

四條畷市内の北側の市街地からと、大東市内の市街地の内の谷田川より北側からと、大東市内の谷田川筋からと寺川(廿田川)より北側からの、3つの下位ページに分ける。寺川(廿田川)を飯盛山登山の一応の南の区切りとしておく。大阪平野の市街地から登るなら標高差300m程度の自分の足での登山だが、龍間のある生駒山地側からなら自動車で山頂の一角まで登れる。

|

当頁と下位3頁での飯盛山城の各所の名は主に、「ヨボシト砦」や「穴口郭」のように、大凡地元での地名呼称に基づく名としている大東市史(1973)に従う。資料によって異なる名が使われており、飯盛山城跡測量調査報告書(2013)に対照表があるので要所の一部を引用する。四条畷市史1巻での名は大阪府立四条畷高校地歴考古学クラブが研究便宜の為に附したものだという。穴口郭の四条畷市史1巻での「倉屋敷郭」は地形から倉屋敷の存在が想定されるということに基づく命名で、倉屋敷跡であることを示す遺物の出土などはないようである。大東市史の「北の丸郭」の「北ノ丸」は地歴考古学クラブの命名で、江戸期の御机神社の旧社地を述べた資料に南野村の宮谷の源頭ということで「飯盛山二の丸」とあるので、四条畷市史1巻に合わせて史蹟碑郭としておく。「曲輪群A」などの記号的名称は雑誌大阪春秋の中井均(2013)による。

| 四条畷市史1巻 (1972) |

大東市史 (1973) |

飯盛山城跡 測量調査報告書 (2013)第7章 |

日本城郭大系 (1981) |

大阪春秋149号 (2013) |

当頁と 下位3頁 |

| 二ノ丸 史蹟碑郭 | (北の丸)北の丸郭 | Ⅵ郭 | 三本松郭 | 三本松丸Ⅵ | 史蹟碑郭 |

| 二ノ丸 御体塚郭 | (北の丸)御体塚郭 | Ⅴ郭(御体塚郭) | 御体塚郭 | 御体塚丸Ⅴ | 御体塚郭 |

| 本丸 三本松郭 | (一の丸)三本松郭 | Ⅳ郭 | -(北ノ丸?) | Ⅳ郭 | 三本松郭 |

| 本丸 倉屋敷郭 | (一の丸)穴口郭 | Ⅲ郭 | - | Ⅲ郭 | 穴口郭 |

| 本丸 展望台郭 | (一の丸)展望台郭 | Ⅱ郭(本郭) | 本郭 | 本郭Ⅱ | 展望台郭 |

| 本丸 高櫓郭 | (一の丸)高櫓郭 | Ⅰ郭(高櫓郭)(主郭) | 高櫓郭 | 高櫓郭Ⅰ | 高櫓郭 |

| 本丸 千畳敷 | (本丸)北郭 | Ⅷ郭(千畳敷郭) | 千畳敷(郭) | 千畳敷Ⅷ | 千畳敷 |

| (本丸)中郭 | |||||

| (本丸)千畳敷郭 | |||||

| (千畳敷南端櫓跡) | (本丸)千畳敷出郭 | 南丸 | 南丸 | 南丸Ⅸ | 南丸 |

| 馬場 | 馬場(郭) | 馬場 | 馬場 | 馬場 | 馬場 |

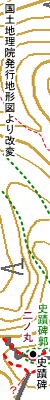

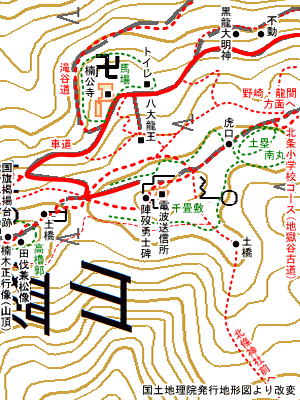

山頂付近詳図 但し、石垣は歩道から目立つもののみ 石垣は法面を注意して見るとあちこちに見られる。 近年、クリーニングが進んで見やすい石垣が増えてきた。 |

|

曲輪群Bの 石垣 |

穴口郭の石垣 クリーニング前 |

「飯盛」は北方から見ると飯を盛ったように見えることからだというが、戦国時代の三好長慶などに接触しようとした西洋人宣教師の記録も、昭和初期の地元の人の発音も「いもり」だという。飯盛山を仰ぎ見る地方が北方に限られているというならば北から見て飯を盛ったように見えるから飯盛と呼ぶのは頷けるが、飯盛山は西方からもよく見えて西からは飯を盛ったようには見えない。但し、西方からは独立の山には見えず、南北に長大な生駒山地の一部としてである。昔、飯盛山のすぐ東の室池の辺りに氷室(ひむろ)が設けられたと考えられるという。飯盛山のすぐ南の龍間の辺りも氷室が設けられたと考えられ、室池の辺りも龍間の辺りも明治頃まで天然氷が生産されていたという。安政5年の「氷室池」の記録があるという室池の辺りは「室山」だが、室山の「むろ」とは別の形になった、「いもり」は氷を下ろしてくる山である「ひむろ・を(峰)」の転ではないかと考えてみた。

西洋人宣教師達より三十年ほど前の記録である順興寺実従の日記「私心記」の天文5年8月9日条ではカナ書きで「イヽモリ」とある。イヒモリ/イイモリが約まって「イモリ」になったのか。

氷室は京や大坂に近いのでそれなりの産業ではあっただろうが、京や大坂に搬出する氷の氷室があったのは飯盛山だけというわけではない。飯盛山の場所を特徴づけるランドマークは飯盛山を生駒山地の主脈から分ける所にある、いつ頃作られたのか不明だという桜池・尻池・南池の三つの池だと思う。

これらの池に水を貯める為に設けられた水門(楲)の先端側の山地ということの、「いひ(楲)・うれ(末)」の転が「いいもり」/「いもり」でないかと考える。「ひ(楲)・うれ(末)」とも言われたのが転じたのが「いもり」かとも考えてみる。或いは三つの池があって通路となる山地の撓みの末端側ということの「ひよ(撓)・うれ(末)」の転が「いいもり」/「いもり」でないかとも考えてみる。楲と考えると「いもり」と「いいもり」の両方の音が同じことを言っていたと考えられそうだが、九州の由布岳の支峰の飯盛ヶ城(いもりがじょう)は水門とは無関係で鞍部のすぐ末端側の高まりである。飯盛山や飯森といった山は各地にあり、どの方向から見ても飯を盛ったように見える山容の山は多いが、中には尾根の撓みの端側に位置する飯を盛ったような山容と言い切れない山もあるようである。用水施設や山の撓みの端側の山の例を集めて比較したい。

総社市の飯盛山は扁平な山容で上手側に溺池・トトギ池などの用水池が連なる。西海市と長崎市の境の飯盛山は方角によっては飯を盛ったようにも見えそうだが、長崎市側から見ると用水池の向こうにある山である。泉南の岬町の飯盛山も見る方向によっては飯を盛ったように見えそうだが、沢筋から見れば渋谷池の向こうの山である。

木曽の大桑村の飯盛山は恋路峠の上の山である。足助の飯盛山は真弓山との国道の通る鞍部の末端側の高まりである。三田市の千丈寺湖の奥の飯盛山は見る方向によっては飯を盛ったように見えそうだが、小野峠の末端側の高まりである。益田市の飯盛山は横長の山容で藤ヶ峠の末端側の高まりである。大田市の飯盛山は見る方向によっては飯を盛ったように見えそうだが鳥井町から大田市中心部に入る尾根の低まった所の脇にある。

泉南の岬町の飯盛山と木曽の大桑村の飯盛山や大田市の飯盛山は用水施設や尾根の撓みの末端側ではない。泉南岬町の飯盛山と長崎市と西海市の境の飯盛山は集落の反対側ということで「末」になるのか。更に考えたい。

石垣 (展望台郭東方) |

土橋 (高櫓郭南方) |

虎口と土塁 (千畳敷南方) |

| 飯盛山城の跡 | ||

参考文献

大東市教育委員会,大東市史,大東市教育委員会,1973.

大東市 そのむかしをたずねて、大東市教育委員会,1971.

四條畷市教育委員会,飯盛山城跡測量調査報告書 ―VRS-GPS測量による縄張図の作成―(四條畷市文化財調査報告 第47集),四条畷市教育委員会,2013.

四条畷市史編纂室,四条畷市史 第1巻,四条畷市役所,1972.

山口博,四條畷町の歴史,山口博,1968.

桜井敬夫・川村和史・北田甫・山口博・中田勝三,座談 飯盛山(下),pp1-6,11,まんだ,まんだ編集部,1980.

中井均,飯盛山城,日本城郭大系 12 大阪・兵庫,平井聖 et al.,新人物往来社,1981.

中井均,飯盛山城の構造と歴史的位置,pp34-37,149,大阪春秋,新風書房,2013.

貝原益軒,板坂耀子・宗政五十緒,東路記 己巳紀行 西遊記(新日本古典文学大系98),岩波書店,1991.

柴田昭彦,飯盛山,pp70-73,43,新ハイキング 関西の山,新ハイキング社,1998.

平尾兵吾,北河内史蹟史話,平尾學・中島敏子,1973.

Iesvs 1. tomo. (Classica Japonica : facsimile series in the Tenri Central Library),Tenri Central Library,1972.

大東市教育委員会,大東市史 史料編1,大東市教育委員会,1984.

上松寅三,石山本願寺日記 下巻,清文堂出版,1966.

トップページへ |

資料室へ |