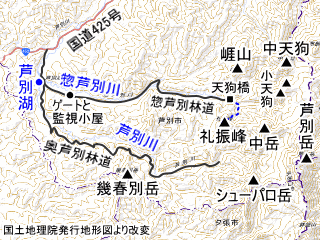

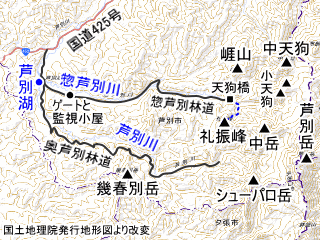

崕山入口監視小屋は頑丈そう。監視小屋の裏に駐車できる広場があり、林道の100mほど奥に国道用かと思われるような立派なゲートがある。林道歩きは単調だが中間付近の地層が変わる辺りの二ヵ所で(西側ほど新しい)惣芦別川はきれいな開けたゴルジュ地形で美しい。後半は時折崕山の姿が望まれる。しかし午前中は逆光になるので、崕山の写真を撮るなら帰りの午後の方が良さそうだ。

崕山入口監視小屋は頑丈そう。監視小屋の裏に駐車できる広場があり、林道の100mほど奥に国道用かと思われるような立派なゲートがある。林道歩きは単調だが中間付近の地層が変わる辺りの二ヵ所で(西側ほど新しい)惣芦別川はきれいな開けたゴルジュ地形で美しい。後半は時折崕山の姿が望まれる。しかし午前中は逆光になるので、崕山の写真を撮るなら帰りの午後の方が良さそうだ。 礼振峰(1049.3m)惣芦別川北東面沢

礼振峰(1049.3m)惣芦別川北東面沢

夕張山地の第三列に当たる山の1つ。地図から見て取れる形状がすぐ北隣の崕山とよく似ていることから石灰岩の岩峰がそれなりにあり、崕山でのみ見られるとされるような植物も少しは生えているかと思ったが、そういうことはなかった。東方の中岳が間近に眺められ、登ってみると礼振峰は中岳の尾根上のコブに過ぎないような気もした。

読み方は、どの地図か忘れてしまったが古い地図で「れいふりほう」になっていたような覚えがある。日本山名総覧では「レフリホウ」、コンサイス日本山名辞典では「れぶりほう」、三角点の名前(大正4年選点)は「れいぶりみね」。

崕山入口監視小屋は頑丈そう。監視小屋の裏に駐車できる広場があり、林道の100mほど奥に国道用かと思われるような立派なゲートがある。林道歩きは単調だが中間付近の地層が変わる辺りの二ヵ所で(西側ほど新しい)惣芦別川はきれいな開けたゴルジュ地形で美しい。後半は時折崕山の姿が望まれる。しかし午前中は逆光になるので、崕山の写真を撮るなら帰りの午後の方が良さそうだ。

崕山入口監視小屋は頑丈そう。監視小屋の裏に駐車できる広場があり、林道の100mほど奥に国道用かと思われるような立派なゲートがある。林道歩きは単調だが中間付近の地層が変わる辺りの二ヵ所で(西側ほど新しい)惣芦別川はきれいな開けたゴルジュ地形で美しい。後半は時折崕山の姿が望まれる。しかし午前中は逆光になるので、崕山の写真を撮るなら帰りの午後の方が良さそうだ。

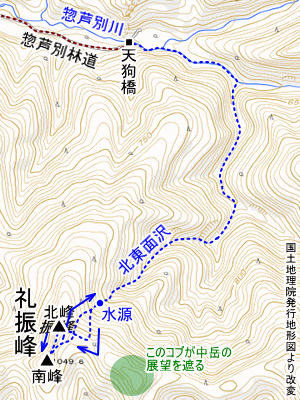

崕山旧尾根コース(廃止)の入口の天狗橋から入渓。 惣芦別川はゴーロだが水量豊富で水温も低く、清冽な流れで気持ちが良い。岩が青緑色を帯びていて美しい。下の方では河原に普通に見る丸い岩が多いのでスパイク足袋ではやや滑る。直登沢に入ると岩は黒っぽい、角のあるものが多くなり、ガレ沢で土の上や濡れた倒木の上も歩くのでスパイク足袋がちょうど良い。1つだけ2mほどのナメ滝があったが渓流足袋でなければ登れないというほどのものではない。

幾つかの二股を分岐して北東面の直登沢に入っても水量は豊富で冷たい。石灰岩からなる近所の中天狗や、道南の大平山が沢からその山体に入るとすぐに水がなくなってしまったので、礼振峰でもそういうことになるかと水筒を多めに用意していたが、水は標高930m(GPSによるので目安)まで流れていた。標高が1050mの山にしては驚きの地下水位だ。礼振峰の東にそれほど低くない鞍部で尾根続きに隣接する中岳(1493m)から水脈が続いているのだろうか。

幾つかの二股を分岐して北東面の直登沢に入っても水量は豊富で冷たい。石灰岩からなる近所の中天狗や、道南の大平山が沢からその山体に入るとすぐに水がなくなってしまったので、礼振峰でもそういうことになるかと水筒を多めに用意していたが、水は標高930m(GPSによるので目安)まで流れていた。標高が1050mの山にしては驚きの地下水位だ。礼振峰の東にそれほど低くない鞍部で尾根続きに隣接する中岳(1493m)から水脈が続いているのだろうか。

水は冷たく豊富に流れているが、沢の中は激しい高茎植物の繁茂で、かなりむさ苦しい。脛に当たるような倒木・寝木はそれほどないが、トゲのある草が多く何度も掌に刺さった。イラクサも多い。

930mで水が切れてすぐに(950m)、沢地形の顕著な二股があって右に入るのが良いと思う。行きしは左に入って少し遠回りになったと思う。

北面の斜面のうちはヤブの密度は薄いが、山頂台地に上がるとそれなりにネマガリタケのヤブになる。山頂台地の上には、時折ネマガリタケの生えていない細長い道の跡のようなものが見られた。ネマガリタケの密度はそれほど濃くないが、かなり背が高く見通しは殆どない。三角点のある山頂は頂上台地から少し離れていて、尾根が不思議な感じに入り組んでいるので視界の悪いガスの時は迷うおそれがありそうだ。下山時はこのヤブをまっすぐ突っ切ったが一発で通り抜けられるか、不安もあった。登りでは一旦真西に磁石を切って頂上台地上の北峰に立ち、そこから南の三角点に移動することにした。北峰は完全に樹林の中だが、ネマガリタケはないので少しは見通しが得られる。西側は意外にも北峰から山頂にかけてずっと切れ落ちている。

高い草むらの 続く沢筋 |

沢に入って まもなく振り返れば 崕山が見える |

一直線になった崕山 すっきり見える所は 少ない |

鞍部は尾根が入り組んでいて複雑である。しかも見通しが悪い。鞍部の北側には小さな石灰岩の岩峰があった。鞍部の南側でやや藪が薄くなり山頂のすぐ手前には鋸歯状の石灰岩の岩峰があった。一本は下部がえぐれていていかにも岩場といった風情である。イブキジャコウソウとウメバチソウが咲いていた。三角点はその奥のヤブの小山で東から南側が開けているけれども、それ以外は樹林で覆われている。しかしそれほど濃いというわけではない。何本か鋸で切られた跡もあり、三角点の標柱のまわりは直径1mほどの裸地になっている。崕山は一列になってしまい、見栄えがしない。

山頂直下の岩峰 奥中央が小天狗と すぐ左の小天狗北峰 |

山頂から眺めた中岳、右後方は芦別岳 |

石灰岩の露岩の下からシューパロ岳(大きい写真) |

東側には中岳の大きな三角の姿があり、その後ろの芦別岳の滑らかな西面も印象的だ。しかし、手前のコブがやや邪魔である。シューパロ岳のゴツゴツとした姿が印象的だが逆光になってしまい、晴天の樹林がやや暗かった。北方は小天狗北峰(1255m)のすっぱり切れ落ちた西面が恐ろしい。帰りはヤブの上に見える小天狗の切れ落ちた面を目標にヤブを漕ぐのが良いと思う。6月に登ってきた幾春別岳は「岳」の名に値しないかも・・・ と思うくらい扁平だった。

石灰岩の岩峰が崕山ほどでなくてもそこそこあるだろうかと思っていたが、小さいのが3本だけだった。

芦別川本流礼振峰南南東面直登沢もそれほど難しくなく登れるという噂を聞いているが、林道(奥芦別林道)を歩く距離は惣芦別林道より長くなる。

冒頭で述べた幾つかの名をアイヌ語で逐語訳してみれば re hur[三つ・丘]が考えられ、頂上台地に3つの小さな丘(コブ)が乗っているような礼振峰の姿と合致するような気もするが、此処のような山間の高山の上で丘というのもおかしな話である。「気軽に北の山」には礼振峰の南西側で芦別川本流左岸の林道として「レフレップ林道」が登場しているが、いつ頃名づけられたのか、何に由来する林道の名なのかまでは書かれていない。re〔hure p〕[三つ・赤いもの(あるいはコケモモの実など)]では何を意味しているのか、沢の名前だとしてもよくわからない。或いは ri〔hure p〕「高い・赤い・もの(岩峰?)」かとも考えてみるも、石灰岩の礫は風化すると赤っぽくなるとは言え、実際にある石灰岩の岩峰は白いわけで、これも何だかよくわからない。ri hur[高い・山の斜面]というアイヌ語地名はあるようだが、この山間の高山の上の地名として考えるには不適切であろう。

山田秀三の「北海道の地名」で、芦別岳の本谷を流れるユーフレ川(勇振川)の項では、富良野市役所の調べとしてユーフレ川の上流に リイフレナイ ri〔hure nay〕[高い・赤・川]があるとされる。ユーフレ川を山田秀三は yu〔hure nay〕[温泉のある・赤川]だったのかもしれないとするが、ユーフレ川には空知川に合流するまで温泉はない。文法的には、ユーフレナイの存在の前に無印のフレナイがありそうだが、ユーフレ川と同じ水系で相応の川なのは十八線川だけで、この川も自分の見た限りでは赤いということはない(空知川との合流点付近を見ていないので大きな声では言えないが赤い鉄分の出た小湿地の存在くらいは想定しうるのかもしれない)。

1915(大正4)年の中天狗の三角点点の記ではユーフレ川がレーフレ川と記されていた(図中ではレーフレ、文中ではレーフル)。これは ri〔hure nay〕と同じものを指していると考えて良いのではないか。坂本直行(1935)は「ユウフレ沢はリーフレ沢が本当のようである。金山の有名な人夫稲垣春太郎も斯う言っていた。」と伝える。

松浦武四郎の安政5年の手控の聞書きでは「リウル」とあるのがユーフレ川のようである。空知川の左岸支流と右岸支流をそれぞれまとめて聞いており、左岸支流でシリケシヨマ(尻岸馬内川)の上が「リウルハルホケクシヘツ」とあり、ソウ、キナチャウシナイ、リウル、ヤマイ(山部川)と続く。東西蝦夷山川地理取調図ではシリケシヨマ、キナチャウシナイの上にリウルブトがあってリウルハルホケクシナイがリウルブトの奥のシノマンリウルの左岸支流で、富良野川に相当する右岸支流のホロカンヘツより下であり、リウルは今の富良野市街地より下手にある印象だが、リウルがユーフレ川で今の御料基線の道路沿いに空知川をショートカットしてユーフレ川に至る Riuru pa ru pokke kus pet[リウル・の下手・道・の下・を通る・川]が北の峰町を流れる北二線川か基線川と考えると手控の左岸支流の登場順序を素直に読める。

礼振峰山頂の三角点「礼振峰」の点名(大正4年選点)はフリガナが「れいぶりみね」とある。芦別岳山頂にある三角点「礼振岳」は明治44年の選点である。礼振峰が先に選ばれた礼振岳(芦別岳)とは異なる場所であることは選点者も認識していただろう。礼振峰の名は、地名調書で芦別岳とされた三角点の名に残る礼振岳の一角と言う意味で名づけられた三角点の名に依ると思われる。

レフレップ林道の名も礼振峰の三角点の名が先にあったのではなかったか。読み方の分からなかった礼振峰の「礼振」をレフレ、「峰」をプと読んだのが「レフレップ」だった、アイヌ語由来ではなく漢字由来のカタカナ林道名ではなかったかと考えてみる。「峰」を「プ」と読ませるのは北海道ではイルムケップの入霧月峰、イドンナップの糸納峰のような例がある。

西田彰三(1918)に芦別岳のアイヌ語の名に就いて、十勝のアイヌの人たちが本峰を指して「リーフリヌプリ」と称し、石狩のアイヌの人たちは「頂上の西方僅少の間にあり、峰頭美なる円錐状」のところを「アシユペツヌプリ」と称していたとある。ユーフレ川の詰めの最高点が本峰の芦別岳=リーフリヌプリで、本峰の西200mほどの1690mの等高線で囲まれるコブが芦別川の詰めの最高点のアシュベッヌプリということだろう。日本語だと r と y は「あらるる」が「あらゆる」となったように音感の近似による相通がある。リーフル/リーフレ/リイフレ/レーフレ/レーフルと、ユーフレは坂本(1935)が示唆したように一つのアイヌ語の音の訛音や聞きなしの違いによる表記の分かれと思われる。芦別岳の三角点の名「礼振岳」は十勝アイヌの人たちの呼称に拠ったものだったのだろう。

リーフリ/ユーフレの関係や指している事柄を考えてみる。

富良野市街地の辺りの空知川の下流側から左岸支流を見ていくと、十四線川までは峰(夕張山地主稜)を越えても富良野市街地付近に戻ることになる尻岸馬内川に出て、尻岸馬内川上流からもう一つ峰を越えても空知川本流と向きの変わらないサキペンベツ川だが、十八線川やユーフレ川で越えるとほぼ真西に下る惣芦別川に出る。惣芦別川の南側に平行する芦別川本流は標高440〜450mの幾春別岳の真北の辺りに通行困難なゴルジュがあるが、惣芦別川は滝があるものの巻いて通行できないわけではない。明治24年製版の輯製20万図夕張岳図幅では惣芦別川はイキミネアシベツとあり、前半はアイヌ語の ekimne[山へ行く]で、通行が本流より容易なので山仕事に山奥の方へ行くのに使う芦別川と捉えられていたものと思われる。

惣芦別川をそのまま空知川に落ち合う芦別市街付近まで下らずに、芦別湖の辺りから幾春別川に低い尾根を越えて更に西に向かえば対雁・札幌を始めとした石狩川下流域へ行くのに大幅に近道となる。ユーフレ/リイフレ等は ri〔hure nay〕の源頭ということではなく、石狩方面への道が川に沿って深い山の中の見えにくい所に入っていくユーフレ川を指す ru e- he- aw -e -i[道・そこで・頭・内・(他動詞形成)・もの(河谷)]の和人耳での聞きなし或いはアイヌ口での訛りと考える。アイヌの人によっては ru e- he- aw -e nay[道・そこで・頭・内・(他動詞形成)・河谷]と言っていたのがリイフレナイと考える。

参考文献

武内正,日本山名総覧,白山書房,1999.

徳久球雄,コンサイス日本山名辞典,三省堂,1978.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

百々瀬満,気軽に北の山,文芸社,2001.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

坂本直行,夕張岳と芦別岳,pp71-77(21-27),2(2),山,梓書房,1935.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集5 午手控1,北海道出版企画センター,2007.

松浦武四郎,東西蝦夷山川地理取調図,アイヌ語地名資料集成,佐々木利和,山田秀三,草風館,1988.

西田彰三,夕張山脈植物分布論,pp71-92,8(1),札幌博物学会報,札幌博物学会,1918.

金田一京助,増補 国語音韻論,刀江書院,1935.

知里真志保,アイヌ語入門,北海道出版企画センター,2004.

田村すず子,アイヌ語,言語学大辞典 第1巻,亀井孝・河野六郎・千野栄一,三省堂,1988.

伊藤雅道,夕張山系・惣芦別川〜芦別川〜芦別岳〜シューパロ川〜夕張岳,p142,550,山と渓谷,山と渓谷社,1982.

俵浩三・今村朋信,北海道の山(アルパインガイド23),山と渓谷社,1972.

幕末・明治日本国勢地図 輯製二十万分一図集成,柏書房,1983.

トップページへ |

資料室へ |