舎羅林山(264.5m) 多田駅・伏尾台から

|

|

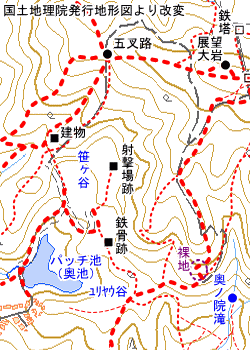

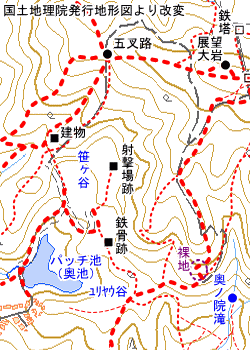

多田東小学校を南から回り込んで裏手から入る。舗装道路の突き当たりにフェンスがあり、そこから右に入ると歩道となる。笹の疎らに茂る樹林下である。尾根に乗ると北向きに折れる。その先で左から荒れた深く掘り込まれた古い道型が合流してくるのは谷筋の旧道である。

パッチ池の奥の辺りは枝道が沢山あるが、枝道はいずれも多少不明瞭だ。尾根の斜面が急になると裸地を登る。この裸地の下の端からムクロジ谷上流へ向かうのが、以前は主な道だったようだが、裸地の下端からムクロジ谷上流への道は入口にコシダが茂っていて分かりにくい。

裸地で振り返ると南方の川西の市街地などがよく見える。急斜面を登り切るとまた樹林となるがコシダ原で木の少ない所も多い。

登山口 フェンスを右へ |

右に逸れるのが本道 林に直進するとパッチ池 |

裸地を登る |

裸地から南方の展望 |

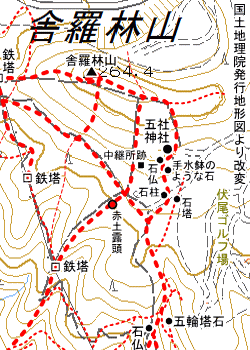

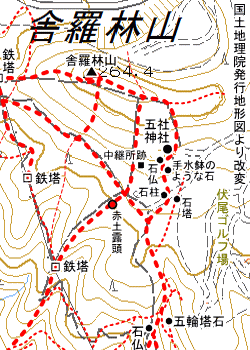

舎羅林山に近づくと道は溝のようになっていて、路盤の赤土が濡れていると滑りやすい。稜線鞍部の鉄塔の下手の十字路から左を見上げると、稜線の鉄塔が見える。左折して鉄塔下に上がり、平野から道と合流して右折して山頂へ向かう。十字路の手前(西)から鞍部に直に向かう掘り込まれた古い道型が2本分岐しているが、コシダの繁茂と倒木で通行は難しい。2本は鉄塔までの間で合流し、また分かれて鉄塔の西側で稜線を越える道と、鉄塔の東側で稜線に上がって舎羅林山山頂方面に向かう道となっている。

裸地下からムクロジ谷上流に向かうと、入口はコシダなどに覆われて分かりにくいが、後は幅広のしっかりした道である。殆ど水の無いムクロジ谷の二股になっている処を渡って、股の間から右股に入ると次第に道がはっきりしなくなってくる。次の二股は今登るなら山頂へは直進のように見える左が早いが、左は石がゴロゴロした斜面で歩きにくい。右は勾配の緩い谷で歩きやすい。だが、古い目印らしき赤テープは左にある。いずれも送電線の巡視路に突き当たる。

展望大岩南方の 赤土が滑りやすい道 |

ムクロジ谷左股へは 右手のヤブへ入る |

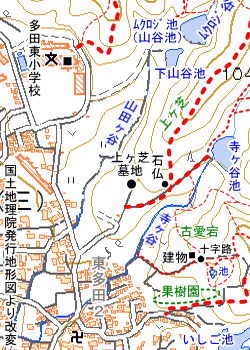

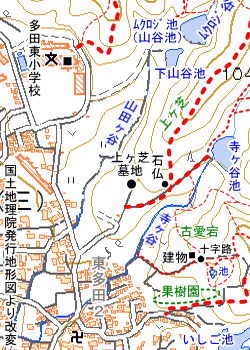

上ヶ芝墓地手前が登山口である。寺ヶ谷池までの車道幅の道の路盤があり、その中ほどから左に入る山道が上ヶ芝の尾根道である。直進すると車道幅の路盤は寺ヶ谷池まであり、池の脇を通って松ヶ芝を登る道がある。上ヶ芝尾根道の分岐の右手の少し高い所に石仏がある。寺ヶ谷池までの道は上ヶ芝尾根道入口の直下で路盤が流れて切り替えられたようで、2段ある。上の段の道の方が幅が広いが、奥の方で草が茂っており、上ヶ芝尾根道入口の先で下の段の方が踏み跡がはっきりしている。

・上ヶ芝尾根道

一登りして標高100mから110mまでは幅広で、細かいアップダウンは巻いて平らな道である。110mの傾斜が掛かり始める所は右手の谷筋に進む道と尾根道が分岐しているが、谷筋への道は谷に付いた所で行き止まりである。掘り込まれた尾根道は少し上った処から伏尾台から石仏の辻へのトラバース道が分かれているが、分かれている所は分かりにくい。送電線の鉄塔下で送電線巡視路と交差し、更に尾根を登る。一帯はコシダのヤブが濃い。御中道に交差してから傾斜が強まる。地形図(2019年現在)の210mと220mの等高線の間の道の東側にある建物はNTT西日本舎羅林無給電中継所跡で、今は建物はなく跡を示す看板だけがあり、跡地は深い薮に覆われている。

奥ノ院滝を見るには、上ヶ芝からの道の標高110mに掛かる処から寄り道するのが早い。上ヶ芝の長尾根が舎羅林山の斜面に掛かる処から左手の古い道型をムクロジ谷へ下りると、下りたすぐの所から谷が狭まって少し上った処の奥ノ院滝まで道があるが、滝壺に不動明王像のある4mほどの奥ノ院滝は水が少なく、右岸からの地すべりが押し寄せて荒れている。不動明王像は図像がはっきりしているのでそれほど古いものではないのか。

ムクロジ谷の名は、奥ノ院滝の手前で谷が急に狭まって山肌も立ち上がる、「ふくろじ(袋地)」谷の訛ったものでないかと思う。

上ヶ芝墓地手前の 登山口、右へ |

寺ヶ谷池 分岐 |

寺ヶ谷分岐の 石仏 |

寺ヶ谷分岐の 石仏は小さい |

上ヶ芝 コブは巻く広い道 |

御中道手前の 赤土 |

中継所跡 ヤブの中 |

奥ノ院滝 水は少ない |

奥ノ院滝滝壺の 不動明王 |

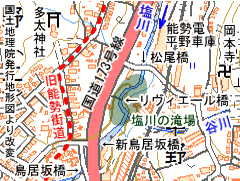

寛政6(1794)年の「多田みやげ」の絵図に、塩川の本流の岡本寺の下手に「山ガ滝」の文字と滝を示す急流と左岸の建物が描かれている。この絵図は西方から多田盆地鳥瞰の構図で平野湯付近が膨らんで詳細になっている。平野下手の国道173号線の新鳥居坂橋から岡本寺と能勢電平野車庫の建物の下手の松尾橋までの塩川本流に滝場がある。多田みやげは池田から平野湯などへの旅行の句集なので、昔の鳥居坂橋を渡ってこの塩川の滝場から離れた多太神社脇の旧能勢街道を平野湯まで行ったはずだが、この絵図では岡本寺とその直下の塩川の流れが街道から東多田の光遍寺より東の奥のように描かれて、能勢街道を一直線にして平野湯付近を膨らませたことで実際の地形に合っていない。松尾橋下の塩川本流の滝場には恐らく別の名前があって、街道の東方で岡本寺よりは南にある滝と示された山田ヶ谷/山谷にある滝ということの山ガ滝を塩川本流上の滝と誤認して描いたもので、「山ガ滝」は奥ノ院滝の古い記録ということではなかったかと考えてみる。山ガ滝の塩川左岸に描かれた建物は行者小屋ではなかったかと考えてみる。滝として見るならば、奥ノ院滝より松尾橋下の滝の方が立派である。

松尾橋から 塩川本流滝場を見る |

松尾橋下の 一番上の滝 |

塩川の滝場の 地図 |

リヴィエール橋から 見下ろす塩川の滝場 |

・寺ヶ谷・松ヶ芝

寺ヶ谷池の堰堤前から歩道幅となる。寺ヶ谷池の奥は平坦で広いが荒れていて道が分かりづらい。谷筋を直線気味に登ると左股に入り、道型が消え、傾けた文房具の下敷きのような平らな緩斜面の雑木の疎林に出る。疎林の下はどこでも歩けて、上ヶ芝の尾根道に上がることが出来る。右手に入る中俣沿いが寺ヶ谷道の本道である。谷筋右岸の緩い台地の上の掘り込まれた広い路盤となっている。傾斜が掛かってくると斜面をトラバース気味に掘り込みながら上がっていく。上ヶ芝と、伏尾台と古愛宕の石仏の辻を結ぶ道が谷を横断している所に上がって、石仏の辻から山頂へ向かう。

この道は石仏の辻の所で尾根を越え、今は伏尾ゴルフ場になっている舎羅林山の南東麓をトラバースし、旧妙見街道に合流して長尾池の先で尾根筋を北上して能勢の方ヘ向かう道であったようだ。この道は明治42年測量の地形図に記されておらず、この地形図に太い道としてある上ヶ芝の尾根の標高110mから山腹を廻って石仏の辻に出て能勢へ向かう道よりはっきりしているように見えるが、石仏の辻の直下の合流点では寺ヶ谷からの道を覆うように上ヶ芝からの山腹道の路盤があるので、明治42年までに寺ヶ谷の中から上ヶ芝の尾根から山腹をトラバースする道へ付け替えたものと思われる。。寺ヶ谷の名はなだらかで平らで広い谷奥を言った「『たいら(平)』が谷」の転訛だろう。石仏の辻から山頂へ向かう道と別れて右へトラバースに入る道型は明瞭だが、すぐの一つ目の谷を渡ると伏尾ゴルフ場のフェンスの手前でヤブに覆われ、道型も判然としなくなっている。

寺ヶ谷池の後ろから右手の、中俣の右岸尾根上にも路盤が滑らかに上がっており、尾根筋に明瞭な掘り込まれた道がある。これは古愛宕・石保谷からの道に合流する。この道も明治42年測量の地形図にある。

平らな 寺ヶ谷左股の奥 |

寺ヶ谷中俣右岸 道のある所も平ら |

寺ヶ谷中俣右岸の 幅広の道 |

石仏の辻の上手 左山頂へ、右は元妙見道 |

松ヶ芝の 尾根道 |

松ヶ芝の 尾根道 |

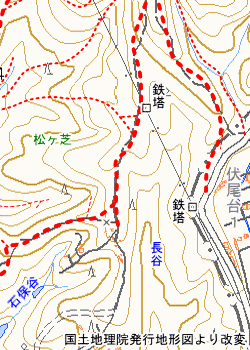

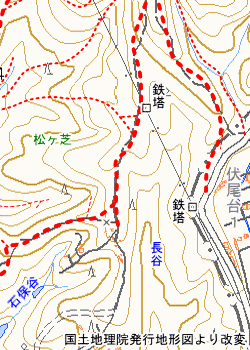

鼓ヶ丘(鼓が滝3丁目)の奥の石保谷源頭の稜線上の車道の終点が登山口で、数台の自動車が停められそうなスペースがある。歩道となるとすぐに左から石保谷右岸尾根からの道が合流する。多田駅から登るなら石保谷右岸尾根を登る方が、鼓ヶ丘奥の駐車できそうなスペースの前を通るより早い。

石保谷右岸尾根は東多田2丁目の住宅街から家並みの裏手に入って果樹園沿いに登る。果樹園の奥に墓地があり、右手の樹林に入る。石保谷は、いしご池が昔の地図では石保谷池と書かれているから今は「いしごだに」のように読むのだと思う。緩やかな斜面の樹林の中を登り、古愛宕からの不明瞭な踏み跡と合流して平らな細尾根を進み、源頭直下の急斜面で何度かジグを切って鼓ヶ丘奥からの道に合流する。

古愛宕からの道は宅地として造成してみたが宅地化されなかった処を通っているようである。中ほどに廃屋のある十字路があり、直進先はコシダがひどく茂っている。右折すると小さな池があり、この池の周りに古い路盤や踏み跡があるが、コシダこそ茂っていないが不明瞭で分かりにくい。が、とにかく池の辺りから登ると石保谷右岸尾根上の道に出る。この尾根とすぐ上で合流する北側の尾根の間の西斜面が古愛宕である。寺ヶ谷池の方からも尾根上に道が上がってきているように見えるが、この尾根末端は傾斜がきつく、きつい斜面に細く新しそうだがもう使われていない仕事道が北側の谷に下りているが荒れている。

石保谷 果樹園(左)の脇の 細道を行く |

鼓ヶ丘の奥の 石保谷源頭の 車道終点 |

古愛宕は「堀節処ヶ尾(ほりふとがを)」の転訛でないかという気がする。地籍古愛宕の中腹の窪んだ所にある東側の岸の斜面が立って岸沿いに一周は出来ない深い小池が「堀」で、池のある窪んだ所が「堀節処(ほりふと)」で、堀節処である山地ということの「堀節処ヶ尾(ほりふとがを)」が「ふるあたご」に訛ったのでないかと思う。小池の傍らの「堀端ヶ尾(ほりはたがを)」と考えるには、小池の畔にまとまった何かの用地になりそうな場所がないと思う。

鼓ヶ丘奥からの道は道幅は広く、道が作られた当初はトラックなどが走ったのかも知れない。緩く広い道にマウンテンバイクで走る人も見る。周りの林は伐り開かれている感じがする。送電線をくぐると送電線下が刈られているので西側の展望が良い。右に折れて山の斜面に入ると樹林に入って暗くなる。一部は流れて道が細くなっている。尾根に上がって伏尾台からの尾根道に石仏の前で合流する。

石仏の直ぐ先が小さな鞍部になっていて十字路になっている。左は上ヶ芝からの道で、右は谷沿いに伏尾台だが、伏尾台への谷道は荒れている。鞍部から掘り込まれた道となるが、掘り込みの横を歩く人が多いようである。湿った感じで樹林が暗い。一登りでまた尾根の上に出て明るくなる。道が二手に分かれていて、左に入ると御中道とも言うべきトラバース道で、途中で三ヶ所から右に折れて山頂に登る。右に入ると五社神社の前を通って山頂へ向かう。

幅広の道 |

送電線をくぐった辺り |

斜面を登る |

辻の 石仏 |

暗い道 左の谷間が古い道型 |

五社神社・中道の 分岐 |

右に入ると右手には伏尾ゴルフ場が木の間越しに見える。道と伏尾ゴルフ場までの間の森の中に古い道の跡があり、石塔が倒れている。道を進むと左手に「八廣山 五社大神鎮座」と彫られた石柱、右手の道の脇に傾いた手水鉢らしき窪みのある岩、左手に覆い屋のある石仏を見て、すぐに五社神社である。五社神社はどう呼ばれていたのかよく分からないが、「五社大神」と書かれた石柱があったので当頁では五社神社としておく。五社神社は白い巨岩の前に大きな鳥居が立てられ、巨岩の上に祠が3つある。鳥居や祠は新しいもので、一帯を整備したのは鳥居の裏を見ると伏尾ゴルフ場のようである。巨岩の左前には井戸と、書かれた内容から近代のものと思われる石柱2本があり、一つは先に左手に見たのと同じものである。もう一つは井戸を示している。鳥居の前には伏尾ゴルフ場の中からのアスファルト道が来ていて、大きな傘のようなものがある。井戸の枠は新しいもので同じ形式の井戸が近くの伏尾ゴルフ場の内外に他にもある。伏尾ゴルフ場へは道の先にフェンスがあって入れない。

五社神社の場所は南から続いた緩斜面が北の山頂に向かって急斜面に切り替わる所である。三間社+一間社×2で五社ある五社神社だが、石造りの小さな祠は何れも新しいものである。地名用語語源辞典の「こせ」の項に「長野県の一部で、一方が山側になった道をいう(『日本国語大辞典』)。」とある。日本国語大事典(小学館)の第二版を見ると、長野県東筑摩郡と南安曇郡の方言で「こせ」の意味が「一方が山側になった所や道。山の付け根。」とある。五社神社の名は五つの社ではなく、舎羅林山の急斜面の根元にある岩ということの、「こせ・いは(岩)」の訛った「ごしゃ」という岩に霊的なものを見たと云うことではなかったか。五社神社に関する資料とか、地元がどう関わったかといった資料を全然見ていない。

白い巨岩の右手から山頂へ向かう。白い巨岩の祠の後ろに立つと川西の市役所の方がよく見える。五月山の横に大阪の都心部も見える。登るとすぐに山頂の一角に出る。緩い尾根を左に進むと山頂。右にも踏み跡があるが、伏尾ゴルフ場のフェンスの前で行き止まりである。古い地形図を見ると五社神社の所から今の伏尾ゴルフ場の外縁に沿って尾根上を北方へ向かう道があり、舎羅林山の真東から分岐して登っていたので古い道と思われる。

石塔 |

手水鉢らしき石 |

神社下手の石仏 |

五社神社 |

神社前の東屋? |

大岩の上から |

稜線に出る |

山頂に着く |

最寄りのバス停は伏尾台一丁目である。登山口は伏尾台の西の外縁にある。歩道に入って暫くは伏尾台外縁の車道に平行し、半端な所から入った感じがする。

コシダの茂る尾根道をゆるゆると登っていくと石仏の処で石保谷・古愛宕からの道と合流する。

この尾根道の東側の谷筋にも古い道があり、石仏の先の鞍部に上がってきているが、荒れている。石仏の鞍部の直下の谷沿いには五輪塔の上の二輪分(空風輪)の石が二つ落ちている。下の三輪分は見ていない。元々谷沿いにあった五輪塔だったのか、鞍部の石仏の処にあったのが倒れて転がってきたのか分からない。

登山口 |

始めはフェンスと笹 |

アカマツの道 |

コシダが多い |

辻の石仏 |

五輪塔の石 |

舎羅林山の南斜面には二本の山腹を横断する道がある。一つは標高210m辺りの御中道とも呼ぶべき道で、五社神社入口と展望大岩を結び、東寄りで上ヶ芝からの道と交差し、中ほどから山頂に直に上がる道が分岐している。

もう一本は送電線巡視路で、展望大岩の東の鞍部からほぼ送電線に沿って石保谷と伏尾台から道が合わさるすぐ北の鞍部に続いている。ムクロジ谷右股の右岸の部分に路盤が見当たらず、左岸の部分の路盤は細く、不明瞭である。北側の鉄塔に上がる登りも少々きつい。鉄塔を建てる工事と鉄塔の巡視路としてのみ作られた新しい道なのだと思う。

御中道 |

御中道の 山頂への分岐 |

ムクロジ谷右股右岸を登る 細い送電線巡視路 |

参考文献

河井龍義,多田みやげ,橘屋治兵衛,1794.

地図資料編纂会,正式二万分一地形図集成 関西,柏書房,2001.

川西市史編集専門委員会,かわにし(川西市史) 第7巻 文化遺産編,兵庫県川西市,1977.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

小学館国語辞典編集部,日本国語大辞典 第5巻 けんえ-さこい,小学館,2001.

トップページへ |

資料室へ |

舎羅林山メインへ |