����������

�������i������j����

��Ћ�����

��̒����w�t�߂���

�����c����

��������

���������� |

�������i������j���� |

��Ћ����� |

��̒����w�t�߂��� |

�����c���� |

�������� |

| �ɗ��юR | �i264.5m�j |

| ������� |

|

�@���c�_�Е����̉i��13�i1441�j�N�̉���G���c�n��i��ɐ����c���䖼�̔N�v�Ă�[�߂��u�����ю��v�̖�������B�����ю��͎ɗ��юR�ɑ��݂����Ɛ��肳���Ƃ����B���̂悤�ɏ��ݒn�̖��Ɉ��ގ����Ƃ������ƂŁA�u�������v�Ƃ����n���̌Â��L�^�Ƃ������ƂɂȂ肻���ł���B

�@���\14�i1701�j�N���̐ۗz�Q�k�́u�ɗ��юR�v���u���`�]�A�̂��̏��剾���̗��ɂēy�����@��\���B���Ďɗ��т̍�����B�v�Ƃ��Ă���B�u�y���v�́u�����v�ŁA�����V�̓��@�ƌ������ł��낤���A�ɗ��т������o���̍����̗тȂ�ߑ����O���ɂ��������V�̓��@�ł͂Ȃ��A���̐��ł̓��ł̍ۂƎv����B���ӕ�F�̂��銕���V�̓��@�Ƃč����ȊO�̎������邾�낤�B���@���������Ƃ����R���̗R���łȂ������`�ɖ��Ԃ̖��ӐM�œ��t�����ĎR���̗R���̂悤�ɕ����ꂽ���`���B

�@����20�i1735�j�N�̐ےÎu�́u�����юR�v���u�̗L�������R�Y�����v�Ə����B�́A�����L�������Ƃɂ��R���ŁA�R�Ő������Y����ƌ������̂悤�����A������������ǂ����č����тƂȂ�̂��B�����̌ꖖ�́u���v�𗎂Ƃ����玛�̎��ƕ�����Ȃ��̂�����A�����ю��Ƃ��������������R���ƌ����ɂ��Ă������юR�̎R���ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B�������Y����Ƃ����̂́A�����́u�V�����v�������̕ʏ̂ł���ɗ��́u�ɗ��i�V�����j�v�Ƃ������ƂŁA�u�ɗ��L��ʁi����肠��ʁj�E�R�v���u�ɗ��L��i����肠��j�E���i�����j�E�R�v�Ɖ��������B

�@����12-13�i1879-80�j�N�̓����c�̏����Ɂu���ɗ��сi�Ђ����������j�v�A�u�ɗ��сi�������j�v�A�u���ɗ��сi�ɂ��������j�v���������B�ɗ��юR�̊��炩�ȓ�Ɠ쓌�̎Ζʂł���B

�@����42�N���ʁA��44�N���̐�������n�`�}�́u�ɗ����R�v�Ə����B

�@���܂荂���Ȃ��A�ɂ₩�ł���ق��ނ��Ă��Ȃ��A�������M�̂悤�Ɍ�����R�ł���B���������̕����Łu����v�ŁA�u�Ⴂ�R�̒���v��u�u�̒��v�������Ƃ����B�̖��̔���́u�v�Ă̍��ǎR�v�Ȃǂ��u����v�Ƃ����R�ƌ������Ƃ��Ǝv���B�u����v�́u���v���a�������̂ŁA�u��v/�u��v�܂ł��u����E�ˁi��j�v�ŁA���̓�Ɠ��̍L��ȊɎΖʂ��u�́i��j�v�ŁA�u����E�ˁE�́v�́u�́v����܂����a�����́u�������v/�u�������v�ŁA�L����ɎΖʂ��܂߂��u����ˁv����ɎΖʂ̏�ɔ���オ�����R�������������āu����ˁE���i�����j�E����v���A�u����˂́v�Ƃ����ɎΖʂ̔���オ�������ƌ������Ƃ́u����˂́E����v�ł������̂��A�����������Ƃ������Ƃ����킹�čl�����āu�������v�܂��u�������v�ƂȂ����ƍl����B�ےÎu�́u�Y�����v�́u�������傤�v�ɋ߂������a�����A���炩�ȎΖʂ�����Ƃ������Ƃ́A�u���ׁi���j�E���́i�Z�j�v������A�ƌ��͌������������̂ł͂Ȃ��������B

�@�����c�̏����Ɂu�e�L�g�E�A���v������B��n�J������ăe�L�g�E�A���̌��̍L���肪�͂����肵�Ȃ����A���c�����w�Z�̖k�����琼�֕���܂ł̖k�͒r�m�J�Ō��������̊ɎΖʂ̒n�̎��̂悤�ł���B�Â��n�`�}������ƁA���̊ɎΖʂ̖��[�͋}�ΖʂɂȂ��ē����c���畽���Âɂ����ėւ�`���Ă���B���̋}�Ζʂ̗ւ̏�ɍL����ɎΖʂƌ������́u�ق��i�R�j�E�Ɓi���j�E��i�ȁj�E�́i��j�v�̓]�a���A�ɗ��тƓ������u�́i��j�v���u��v�ƂȂ����u�e�L�g�E�A���v�ƍl����B�A���A�ɎΖʂ�쌴�Ƃ��Ă̖삪�l���ɂ����Ō�Ɂu��v�̕t���Ȃ��L�^�̂��铌���S�̕��o�i�͂ȂĂ�j�̗Ⴊ����̂ŁA�u��v�ŏI���n���̍Ō�́u��v���S�āu��v�̓]�Ƃ͍l����킯�ł͂Ȃ��B�e�L�g�E�A���̓��ׂ̎R�n�̏����u�@�����v�����̊ɎΖʒn�ł���B�@�����̒��قǂɓ����c����ɗ��юR�ɓo��R��������A���n�̒�����ʂ�B���n�ɂȂ����R�����̏���ʂ铹�Ƃ������Ƃ́A�u�ˁi��j�E�ʂ��i���j�E�݂��i���j�v�����́u�ˁi��j�E�ʂ��i���j�E���i�����j�E���i���j�v�̓]�a���u��v�ŁA�u�ق��Ƃ�́v���番���ꂽ�ƍl����B

�@�����c�̏����Ɂu�e�L�g�E�A���v������B��n�J������ăe�L�g�E�A���̌��̍L���肪�͂����肵�Ȃ����A���c�����w�Z�̖k�����琼�֕���܂ł̖k�͒r�m�J�Ō��������̊ɎΖʂ̒n�̎��̂悤�ł���B�Â��n�`�}������ƁA���̊ɎΖʂ̖��[�͋}�ΖʂɂȂ��ē����c���畽���Âɂ����ėւ�`���Ă���B���̋}�Ζʂ̗ւ̏�ɍL����ɎΖʂƌ������́u�ق��i�R�j�E�Ɓi���j�E��i�ȁj�E�́i��j�v�̓]�a���A�ɗ��тƓ������u�́i��j�v���u��v�ƂȂ����u�e�L�g�E�A���v�ƍl����B�A���A�ɎΖʂ�쌴�Ƃ��Ă̖삪�l���ɂ����Ō�Ɂu��v�̕t���Ȃ��L�^�̂��铌���S�̕��o�i�͂ȂĂ�j�̗Ⴊ����̂ŁA�u��v�ŏI���n���̍Ō�́u��v���S�āu��v�̓]�Ƃ͍l����킯�ł͂Ȃ��B�e�L�g�E�A���̓��ׂ̎R�n�̏����u�@�����v�����̊ɎΖʒn�ł���B�@�����̒��قǂɓ����c����ɗ��юR�ɓo��R��������A���n�̒�����ʂ�B���n�ɂȂ����R�����̏���ʂ铹�Ƃ������Ƃ́A�u�ˁi��j�E�ʂ��i���j�E�݂��i���j�v�����́u�ˁi��j�E�ʂ��i���j�E���i�����j�E���i���j�v�̓]�a���u��v�ŁA�u�ق��Ƃ�́v���番���ꂽ�ƍl����B

�@�u����E���i���j�v���l���Ă݂����A�u�����A�R�i�������j�v�̋L�^���l����ƁA�u����E�ˁv�̕������肤�邩�Ǝv����B�u�́i��j�v������Ȃ������ɗ����i������j�R�̖��������܂ŕ������Ă����ƌ������Ƃł͂Ȃ��������B

���c�����w�Z�k���� ����u�˂ʂ��v |

�А_�Ђ� ��� |

��ˉ��̐Β� �u�䋟�� �_�T�䐅�v�Ƃ��� |

�А_�Ђ̈�� |

��˂� �`������ |

���N���W�J�E�� ���m�@�� |

���m�@����� �� |

�����J���҉��� �^������ȊɎΖ� |

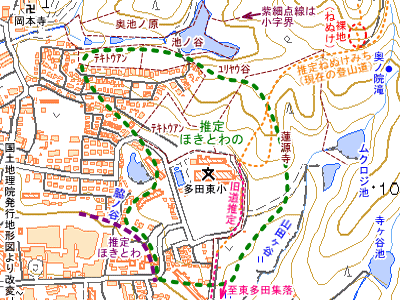

�@�����ю��̈ʒu���A�j�Ց��c�@���@�������i2011�j�̒n�}�i��3�}�j�ł͎ɗ��юR�R���̓����360m�̕W��200m�����̏��Ɋۂ��_���Łu�����ю��ՁH�v�Ƃ��Ă��邪���̓_�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����܂Ŏɗ��юR�̂ǂ����A�Ƃ����Ӑ}���낤�B�_���ۘg�̖k����250m�̌А_���i�А_�Ђ͂ǂ��Ă�Ă����̂��悭������Ȃ����u�Б�_�v�Ə����ꂽ�Β����������̂œ��łł͌А_�ЂƂ��Ă����j�̋���̏��ɂ͍��͏��K�ƐΕ������Ȃ�����˂�����B���̈�˂̒n�㕔���̓R���N�����g���A�n�����傫�Ȋ₪�g���Ă��邪�A�n�����ʂ͍����B���́u�_�T�䐅�v�ȂǂƏ����ꂽ�Β��͋ߑ�̂��̂̂悤�ł���A�אڂ��镚���S���t����ɂ��悭�����f�U�C���̒n�㕔���̈�˂������邪�A�_�̈䐅�ȂǂƏ������ƌ������Ƃ͐Β��ȑO�ɂ����̋C������A�ߑ�ȍ~�ɑS���V�����@������˂ł͖����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă݂�B�܂��A�ɗ��юR�쑤�̃��N���W�J�E�҂ɂ͑�s��ՂƂ���鉜�m�@�ꂪ����B�ڗ�����ƈ�˂̂���А_�Ђ̏����A��s��Ղ̉���̃��N���W�r�i�R�m�J�r�j�̕ӂ肪�����ю��̏ꏊ�������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă݂�B���N���W�J�̓쓌�ׂ̎����J�̖��́A�J���̕����ȍL�X�Ƃ����n�`���u����v�ƌĂ̂��a�����̂��u�Ă�v�Ǝv���A���̑��݂��������̂Ƃ͍l���Ȃ��B

|

|

| �А_�Ђ̐Β� �u���A�R�@�Б�_�����v �Ƃ��� |

|

�@�А_�Ђ̏��̐Β��ɂ́u���A�R�@�Б�_�����v�Ƃ���B�u���A�R�v�͎ɗ��юR�̕ʖ��Ǝv����B�А_�Ђ̋���́A���ʂ��猩��ƓƗ����ě������Ă���悤�Ɍ����邪�����͎ɗ��юR�̎R�̂ɖ�����Ă��āA��̕\�����R�̎Ζʂ̈ꕔ�ł����Ȃ��B���̋���̛Ƃ��Ă���A�����藧�ꖇ�̎ΖʂƂ������Ƃ́u���́i��j�E�Ђ�i���j�v�̓]���u��Ђ�v�łȂ����ƍl����B�����͂��̊�̛Ƃ����Ζʂ̎R�Ƃ������Ƃ́u���͂Ђ�i�▇�j�E���i��j�v���B

�@���i9�i1780�j�N�̑��c����L�i���i8�N���j�̑��c�}�ɂ́u�����юR�@�Â�V�L�����Ȃ��v�Ƃ���B���c����L�{���ʼn���ƌ��\�ɂ��Ă̂L�����҂̔n����\�̎�Ɋ|�������G�}�ł͂Ȃ����������A��R�̎ɗ��юR�ɐ�V�Ƃ͂����Ԃ������̂��B�u�́A��̖V���������v�̂ł͂Ȃ��A�u�́A����i�R�̓��j�ɖV���������v�ƌ������Ƃł͂Ȃ������̂��B����i�R�̓��j�ɖV���������Ɠ`�����Ă����̂Ȃ�A�����ю����������̂͌А_�Ђ̏��Ȃ̂��B

�@����10�i1798�j�N���̐ےÖ����}��ł́u�����юR�v�Ƃ��āA�ےÎu�Ȃǂɔ�ׂĂ��Ȃ�L�q�������B�[�̑��c�ɉ��̐[�����������V��2�i958�j�N�ɂ��̎R�Ɍ��Ă������u�����юR�Εv�ł���A���i�i1264-74�j�̍��̕��ŏ����͔R���Ď����A���̎��ɑm���{���̖�t�@������Δ��Ɏ��߂Ė��߂����A�c�����i1596�j�N�t�ɖ�ɍ����юR�����������A�n���̐l��������@���Ă݂�ƐΔ�����������ē������Ă��A�c��8�i1603�j�N�ɖ{����s�ɋ߂��Ƃ���Ɉڂ��ƈ���@���ɖ��̂�����������A�s�ɉ^��Ă܂��������Ɉ��u�A�����Č����̓��̎�{�����{�Г��ɓ������ĐΕƂ��A��i�̍��ɉ��@�R�̐��a�����w�łē��{�ɗ��ĉ��@�R�Ŏd���o����̂͂��̗쑸�̂��������Ɛ[���h���Č������̂ŁA�����Ɍ����ő�a��H��ׂ̓�i������ׂ̓쑤�A�[���̓암�j�Ɏ��n�������ĕS��R�Ε̖{���ɂȂ����Ƃ���B�u�ς����͓s�����}��Ɍ��������v�Ƃ�����A���i9�i1780�j�N�̓s�����}�������ƕS��R�Ε��T���̍��ɓ��l�̂��Ƃ�������Ă��邪�A�R�̖��́u�����A�R�i�������j�v/�u�����R�i����炳��j�v�ƂȂ��Ă���B�܂��A�{����t�����u�b�S�m�s�̍�ɂ��đ��c�������̔O�����Ȃ��v�Ƃ���A�s�̍ŏ��̐Ε���{�����{�Г��ł͂Ȃ���{�����̕��i�قƂ�j�Ƃ����B�s�����}��ƐےÖ����}��ł͎R�Ƃ��Ă̏Љ�Ƃ������S��R�Ε̉��N�Ƃ��ď�����Ă���悤�Ɏv����B���������A�s�����}����ےÖ����}����A�Ȃ����̌��̎��̎R�����u�����A�R�v/�u�����юR�v�������̂��ɂ��Ă͐G����Ă��Ȃ��B

�@���ؑחY�i2004�j�͖������j���ɏ��o�ꂷ��͓̂V��4�i960�j�N�Ƃ��A�����쒬�j�i1987�j�ł��u���������j�ɓo�ꂷ��̂͑���V�c��̓V���l�N�v�Ƃ���A���������c�ɓ������͈̂��a�̕ρi969�N�j�O��łȂ����Ƃ��Ă���B�O��́u�O�v�͑��c�@���N�ɂ�����a���i968�j�N�̖����̑��c���B�ŁA�����������Ă���̂͌㐢�̉��N�Ȃ̂ł��܂�M�͂����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��낤���A�s�����}��ɂ��鍹���A�R�ΕN����10�N����ł���B

�@�����i1789-1801�j���ɕҎ[���J�n���ꂽ�Ƃ����]�˖����}��̑��c��t���̍��ɁA�s�����}��̍����A�R�Ε��T���̍��Ɩw�Ǔ����b�������č����A�R�i�������j/�����R���o�Ă��邪�A��͂荹���A�R/�����R�̎R���̗R���͏�����Ă��Ȃ��B�A���A�s�����}����Z��������Ă���B�V��2�N���c�̍����A�R�Ε̌������̔O�����������ƌ����{�����A��i�̍��ɐΕ���{�����{�̕ӂ肩��[���i�����j�ɐ��a���ɂ���Ĉڂ��ꂽ���Ɍ̂����đ��c��t���i�]�ˁj�Ɉ��u�����Ƃ��邪�A��i�i1704-11�j����̓s�����}��͈��i9�i1780�j�N�̏����{���V��6�i1786�j�N�̍č��{���S��R�Ε��T���̖{�����u���c�������̔O�����Ȃ��v�Ƃ��āA���a54�i1979�j�N�̉Ύ��œ`���̖�t���͏Ď������Ƃ���邪�S��R�Ε͍��������ɂ���B�s�����}�����ɁA�s�����}��̕S��R�Ε��T���̘b�ƕ�i�ȍ~�̖����O�����̍s���悾�����u�̂���Ė{����t�����Ɉ��u�v�Ƒ��c��t���ɗ��߂ĐH���Ⴄ�A�����ʂ��Ɍ�����]�˂̐l���������]�˖����}��̑��c��t���̘b�́A�s�����}��S�������������Q�l�ɂ��ꂽ�Ƃ����ȊO�͐M���ׂ����̂��Ȃ��B��Ɍ�����]�˂̑��c��t�̉��N�͍]�˖����}��̂��̂Ƃ͎��Ԃɍ��킹�����̂悤�ɈقȂ�ӏ�������A�]�˖����}��̕����s�����}��̕����Ȍ��ɏ�����Ă���Ƃ͂����A�����̑O���ʂɂ��Ă��S��R�Ε��T���̉��N�i�s�����}��̕��j�����c��t���̉��N�i�]�˖����}��̕��j���Q�l�ɂ����Ƃ͍l���ɂ����B

�@���I�n���̌�{�����l�̎j���Ƃ��ꂽ����11�i1829�j�N�̒�o�̎��Џ���̑��c��t���ł���ʓ��R���]���̍��ɂ͍����@�R�ΕV���N�̎ʂ�������B�u�����@�R�v�ł���B���N�͑�œs�����}��Ɠ��������A�����O�����̍s����͈������ɒ����������炪�Ⴄ�B��t����w�����Ă����@�����������ŗ����~�܂��Ĉ���߂�V������Ǝv�������ɋ�X�m���ܐl���Ęb���Ă��ꂽ�Ƃ����B���̒��̈�l�̔�u�̐��X�ɏ��邩�狟�Ă���Ƃ������ƂɂȂ�A���X�����R�ň��u���邱�Ƃɂ����Ƃ��������R���瓌�]���ɗ����ߒ��͏�����Ă��Ȃ��B�܂��A�����@�R�ŐΔ��ɖ�t�����B���ꂽ�͕̂��i2�i1265�j�N���Ƃ����B

�@�ߓ��`�x�̊����N�Ԃ̍]�ˎu�̑��c��t�̍��Ɂu�����N�]�v�ōŌ�Ɂu�v��苞�s���R�ӂɈ����̏����Ȃ������ɉ��荡�̏��Ɉ��u���v�Ƃ���B�O�����s�̕���4�i1821�j�N�̊����u�̓��]���̍��Ɂu���N�̗��ɉ]�v�Łu�v��苞�s���R�ӂɈ����̏��A�����قƂ��Ȃ������ɉ���āA���̏��Ɉ����������v�Ƃ���B���炭����̗����N����̈��p�Ȃ̂��낤�B�]�ˎu�E�����u�̈��p���Ă��鑽�c��t�����N�ł̎R���́u�����@�R�v�ł���B

| �N�\ | ||

| ��� | �]�� | |

| �`�����A�R�ΕN�� �i�s�����}��j |

�V��2�i958�j�N | |

| �}�K���L �V��4�N10��2���� �������j����̏��� |

�V��4�i960�j�N | |

| ���a�̕� | ���a2�i969�j�N | |

| �`���c�@���� �i�鉤�ҔN�L�j �����Ƒ��c�̊W�̏��� |

�V�\���i970�j�N | |

| �������v | ����3�i997�j�N | |

| �`�Δ������i���Џ���j | ���i2�i1265�j�N | |

| ����G���c�n��i�� | �i��13�i1441�j�N | |

| �V��11�i1583�j�N | �`���]���N�� �i�]�ˎu�E�����u�j |

|

| �`���@��o�� �i�s�����}��j |

���\5�i1596�j�N�H | |

| �`�����O�������������u �i�s�����}��j�A ��������{�����ӂ�� ���s���R���c��t �����N�̔N�L�i�����u�j |

�c��8�i1603�j�N | |

| �c�����i1648�j�N | �V�C�m��拍��Q�w�o �i���b�R���L�j ���]���̌Â��m���ȋL�^ |

|

| �勝���i1684�j�N | ���]����t�����D �i���Џ���j |

|

| �ۗz�Q�k | ���\14�i1701�j�N | |

| �`�����{�����ӂ�� �Ε�t�����M�� �Ε����n�����̌��� �i�s�����}��j |

��i�i1704-11�j | �`�����O���� ���c��t���u �i�]�˖����}��j |

| ���v | ��i2�i1705�j�N | |

| �R�B���Վu | �������i1712�j�N | |

| �S��R�ΕJ�n | ����3�i1714�j�N | |

| ���X������ | ����6�i1721�j�N | |

| ����17�i1732�j�N | �]�ˍ��q | |

| �ےÎu | ����20�i1735�j�N | |

| ���������� | ����2�i1745�j�N | |

| ����4�i1751�j�N | �Ĕ��� �]�ˑy���q������S |

|

| ���X�����v | ���9�i1759�j�N | |

| ���c����L�A �s�����}����{ |

���i9�i1780�j�N | |

| �����i1789-1801�j | �]�˖����}��̕Ҏ[�A �]�ˎu |

|

| ����3�i1820�j�N | �����n�����p�T�Љ�� | |

| ����4�i1821�j�N | �����u | |

| ����11�i1829�j�N | ���Џ��� | |

| �吳12�i1923�j�N | �֓���k�� | |

| �`�����O������ | ���a54�i1979�j�N | |

�@���{�l���厫�T�Łu���X�v��T���ƍ]�ˎ��㒆���̐��X�����������邪�A���X�����͌c��8�N�ɂ͐��܂�Ă����Ȃ��B�����̐��ʂ��Ⴄ�ʐl�Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ����A���T�ɂ�������S���Ȃ����͓̂s�����}��̏o�ł��21�N�O�ł���B�V��@�̓��]���ւ̐������u�̂���āv�����̍]�˖����}��̌��߂�ׂ������̂̓V�����̎o�̖����g���Ęb�������A��i�̍��̈ړ]�ł͒勝���i1684�j�N�̖�t���̓��D�≄��8�i1680�j�N�̐Γ��ĂȂ�����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������ƂŌc��8�N����������Ȃ����Ɉړ]���Ă������ƂɕύX�����̂ł͂Ȃ����Ƌ^���B������j�㊪�i1970�j�͓��]���ɂ��āu�V���\��N�i��O���j���X�i��C�j�ɂ���đn�����ꂽ�v�Ƃ��Ă��邪�A���Џ���ɂȂ��u�V���\��N�v�Ɂu�i��C�j�v���n���Ƃ����̂͂ǂ�����o�ė����̂��B���]���̒������x�C�ɂ��Ƃ͎��Џ���ɂ���B

�@���Џ���ɂ͓��]���ɁA�O������o�T�̓����Ă����ΔV�V�W�̑��݂�������Ă��邪�A�쐼�s�j��ǂތ���A���c�n���̕��i2�N�̑傫�ȑ����̎����j���͖��������ł���B���N�̕��i2�N�̑����Ƃ����̂͊����N�Ԃ̍]�ˎu���u�����N�]�E�E�i�����j�E�E���i��N�t�����嗐�v�ƈ��p������Łu�?�]���ΟC����ĊW�m���j�����@�R�������i�ρj�g�i�@���R�i�ρj���i��N�t�m�����m�����ǃe���X�w�V�v�ƁA�g�c�?�i�悵�������Ƃ�j���̔��ƊW�����Ă��邱�ƂƗ����N�ɂ��镶�i2�N�̑����ւ̋^�����L���Ă���B�����w�Z����̓��{�j�ŕ��i2�N���ɍ����嗐�ł������ȂǂƏK�����o���͂Ȃ��B��́A�����@�R�ɂ������Ƃ����u�����\��ԁv�Ƃ������̔�b�R���{�������傫�ȉ��������݂�Y�����قǍr��Ă��܂������Ȃ�A�����߂��i��2.5km�j�̊��q����ȍ~�̐������̕������`��鑽�c�@�������ł͍ς܂Ȃ��������낤�B2�N��ɓs�ŕ�����̎q�̑{���Ƃ������s�����ŁA���a�̕ςŎ����ɏ��O�̖����ɂ��̂悤�ȑ傫�ȓ������Ă�]�͂┭�S���������Ƃ͎v���Ȃ��B�W�ɂ́u���i��N�@�O���g�C�v�Ƃ������Ƃ���邪�A�g�C�ȂǂƏ����鎖�Ԃ������̂��B���i9�N�ɂ͑��c�@�̏C�����n�܂��Ă��邪�A�C���̕�����7�N�O�ɏC�����K�v�ƂȂ錴�����������Ȃǂƌ������Ƃ͏�����Ă��Ȃ��B�C���͒���Ȃ������悤�����C���ׂ̈Ɋ��q����g�҂����č��m���ւ���Ă���̂ɁA7�N�O�܂ł��������c�@���炷���̎ɗ��юR�̉����́A�{���ɂ���Ȃ��̂��������Ƃ��Ė����O�������s���s���̏Ă��Ղɂ��ĉ�����������Ȃ������ƌ������Ƃ��������낤�B�����̖S���Ȃ����������當�i��270�N��A�����O������L���鍹���@�R�ΕƑ��c�@���������Ă����̂Ȃ瑽�c�_�Е����ɂ��Ε̖����o�ꂵ�A�쐼�s�j�������ɗ��߂Č��y���Ă���͂������A�쐼�s�j�ɍ����@�R�Ε͏o�Ă��Ȃ��B

�@�s�����}��̕S��R�ΈA��i���O�̘b�̏o�����m�肽���B�s�����}��̖}��ɂ͕��͂̎�{�Ƃ��ċ{�ÍΎ��L�i�s�Ύ��L/�R��l�G����j�ƎR�閼���I�s�i���t�����W�j���������Ă��邪�A�����������N�Ԃ̖{�ŕ�i���Â��A�S��R�Ε��T���ɂ��Ă͏�����Ă��Ȃ��B�s�����}��̖}��Ɂu���L�Ɉς����͂��̑�ӂ����邵�v�Ƃ�����̂ŁA�����A�R�ƐΕ̘b�����炩�̏��`�Ɋ�Â��Ă���Ǝv���邪�A���̏��`�������̂��B

�@�����u�̓��]���̍��ɍ]�˂̑��c��t�̗����N�ɂ���R���ɂ��āu�ɍ����N�c�����N�N��ʌ��Ɖ]�l�̏��̋L�����A���s���R���c��t�����N�ɑS�������A�R����c�Ђ̂͂��������i���Ђ̂́A�ޏ��́j�ʂȂǂɂ�A��N���s����c���ֈ��ڂ����Ɖ]�́A���ɂ�����������Ȃ�A�����U�͂����B�v�ƌ����w�E������B����3�i1820�j�N�̕����n�����p�T�Љ��ł͑��c��t�����N�ꊪ�ɂ��Ă��������ڂ�������������A�u��i�̂��뉩�@�R�m����A���ɐ��A�����a���H��ׂ̓�Ɍ��v�Ƃ���̂Ŏ�{�����ӂ�̐Εł͂Ȃ��[���̕S��R�Ε̗����N�̂悤�ł���B�u���������ɑ���Ǝ����N�䎁�ʌ����D�Ƃ��邷�A�����̐�҂ɂ�A�ڂȂ炷�v�Ƃ���B�G�����ŁA�u㉂Ƒ肹�鉺�ɂ͂���㉂̂��܂����]�ƕ�������A���̂قʂ����Ƃ����邵������̂ɂ�v�ƏI����Ă���B���������Ă̐����Ȃ̂Ő�ҁE�����ɂ��Ă͋��炭���̒ʂ�Ȃ̂��낤���A�D���j�����ʎҁE�����҂Ƃ������Ƃ��l����ꂻ���ȋC������B�]�˖��{���݂̉��ŕ�i����̏��R�Ƃ̎����Ȃ�剜�ɖ₢���킹��Ή��������肻���ȋC�����邪�u�ڂȂ炷�v�Ƃ������Ƃ͕�����Ȃ������̂��B���̊G�����̑��c��t�����N�����Ă݂������A�ǂ��ɂ���̂��A��������̂�������Ȃ��B�����u�́u�c�����N�N��ʌ��Ɖ]�l�̏��̋L�����v�́A�c�����N�Ƃ����N�L�������ɍ��킹�Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�c�����N�Ɏ�{�����ӂ�ɋ������Ƃ���鑽�c��t�ɂ��ċL�������̂ƍl����̂��ǂ������ł���B

�@�����n�����p�T�Љ��ł́u�R�������@�v�̉��Ɋ����Łu�ےÌÐL�ɘ@��тɍ��v�Ƃ���B�ےÌÐL�̍�������Ǝʖ{�Ƃ��邪�A�N�L���҂͏�����Ă��Ȃ��B�ےÌÐL���ۗz�Q�k���Â��Ȃ�A�ۗz�Q�k���O�ɂ��u�������R�v�Ƃ���{���������Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���A�ےÌÐL�ƌ����{�͌��Ă��炸�A���̖{�Ȃ̂���������Ȃ��B

�@�����u�ɂ͑����āu���c����薲�z�̖ږ���o���A���͑����̑�����[�߂��A�̓��C�����Ȃ�Ɖ]�A�ł������Ђ��������Ȃ�B�v�Ƃ���B����11�i1828�j�N�̎��Џ���ŊW������̂ɐΔ����������Ă��Ȃ������̂́A�Δ��͝���ׂ�������ƌ������̂悤���B�^���Ȃ���j�I�╨�̚ʑ��ł����Ȃ��A�U���ɂ��Ă����̐𝥂�ׂ��ėn�������̂��Ƃ��Ĕz���Ă����̂Ȃ�O�����s�ɓ����łЂǂ��b�������Ǝv���B�U���Ƃ��Ă̏o�����������������ɒׂ��ĐM�Ҋl���ɍė��p�����̂��B����20�i1735�j�N�̑��]�ˍ��q�ɂ̖͐R�����@�̍��Ɂu���z�̖ږ�o���v�Ƃ��邩��A�����������̂��]�ˎ���ɂ͂��낢�날�����̂��B�����掛�@�����i1980�j�ł͎���ɁA�����O�����ƍ��킹�Ė��߂�ꂽ�Ƃ��ꂽ�炵���@�،o�͋������Ă��邪�A���Џ���ɂ���W���������Ă��Ȃ��B�W�͊֓���k�ЂȂnj�̉ЂŏĂ����̂��B

�@�]�ˎu�ɂ͑��c��t���u�J�R�@�V���\��ᡖ��v�ƁA�����u�ɂ͓��]�����u�V���\��N�̋N���Ƃ��ւ�v�Ƃ��邪�A�V��11�i1583�j�N�͍����юR�����t�����@��o���ꂽ�Ƃ����c�����i1596�j�N���13�N���O�ł���B�����u�̖}��ɂ́u�}�_�Ў��@�́A���n�̔N����`�ւ���͋��۔N���́A���В��ɋ��āA�������邹��v�Ƃ��邪�A�V��11�N�̋N���Ƃ����̂������̓��]���������Ă����̂��B���ۂ̎��В��Ƃ����̂͌��Ă��Ȃ��B

�@���@�@�̉����������ɐ[���̕S��R�Έu�N�v�n�v�Ƃ���B����̂悤�ȍ��m�̌��Y���Ŏ��n�������Ŏ����āA���̎��n����40�N��ɔN�v�n�Ƃ���Ă��邱�Ƃ͂���̂��B�u����v�ƕ����Ɓu�q�̒n�v���l�������Ȃ�̂����A�N�v�n�Ƃ��Ď��邱�Ƃ�����̂��B�����������Ŕq�̒n������͎̂O�����Ɏ~�܂�̂ŁA�����͏��n�ŔN�v�n�ɕύX����邱�Ƃ͂���̂��B��������ŔN�v�n�ɏ��n�ƁA�܂����̋t�̗�������������ɂ͂���B�S��R�Ε̊J�n����{�����厖�T�i1992�j�͐���̎�����8�N��̐���3�i1713�j�N�Ƃ��Ă���B�������t���������ɂ��Ă�����̑Ί݂ɒ����Ȉ�����t�̂����{�����ӂ�̖�t���Ɍ��Y����������̂��낤���B�s�����}��̉��N�̒ʂ�Ƃ��Čc�������i�܂ł�100�N�ȏ�̊ԁA��{�����ӂ�Ɏ��܂��Ă����Ƃ����̂́A�����O�����ƌ����o�����̂�����̐������Ƃ��ꂽ�����ゾ�����Ƃ������ƂłȂ��̂��B

�@�s�����}��̕S��R�Ε��T���̍��͈�ǂ���ƁA��i�̍��ɐ������{�����ӂ�̐Ε�t���M�E���h���Ĕ������A�����Ɏ��n�������Ŏ����Č��ݒn�̕S��R�ΕƂȂ����Ƃ���悤�ȋC�����邪�A���{�����厖�T�܂��ēǂݒ����Ǝ��n������܂ł���i�̍��Ƃ������ƂŁA���ۂɌ��z���ꊮ�����Ď��̊J�n�������̂͂����ƌゾ�����y����Ă��Ȃ��悤�ɂ��ǂ߂�B

�@�ۗz�Q�k�̕����Ñ��̑P�����̍��Ɂu�J蓓V���l�N�M�\�N�A�����������n�v�Ƃ���B�����Ñ��͎ɗ��юR�̓쐼�̘[�̉��{���̕ӂ肾���A���͑P�����Ƃ������͂Ȃ��B�P�����̍��̍Ō�Ɂu�叹�����@�ɑ����v�Ƃ���̂ŁA�����i���̐쐼�s�����j�̑叹���̍�������Ƒ��n�͕�M�߁i1450�j�N�Ƃ���Ă��邪�s�����}��̐Ε̘b�Ɏ�������������Ă���B�{���̒n�����͂��������Ȃ��͖̂��Ƃɂ��������u��X����������v�叹���Ɉڂ����Ƃ����B�̊ω��́u��㎁�V�l�v����R�i���c�⓺�R�j�Ŋ�̏�ɗ��~���ω������āu���h�������A�b�����āA�ϔO�̑����J���A�������ʂЂ��v�̂ł����̊���@��ƍz���������č���Ƃɏ[���ĉh���A�u���F�F?�i�������j�̖�����ƁA���S���A�䔯���ē������Ɩ@�����āA���e���ʑ�����v�Ƃ����B�u���h�v�A�u�����v�̌ꂪ�����͈Ⴆ�ǒZ�������ɋ��ʂ��A�u�����v���u�����v�ɁA�������̂��z�����玛�n�ɒu��������Ζ�㎁�̐l�Ɛ���̍s��͂قڏd�Ȃ�B�ےÎu�ł͑P�������u�ݎ��� ���L�H���i��\�N�J���v�Ƃ���A�叹���̍����Ȃ��B�叹���ƑP�����͍��̍����ŋߏ��ɂ���̂ŁA�P�����͐ۗz�Q�k�ȍ~�ɍ����Ɉړ]���Ĉꎞ�I�ɖ{���Ɏ���đ����Ă����̂��B�ۗz�Q�k�̑P�����̌o���͓V��4�N�ȍ~���T���i1570�j�N�܂ň��p�������������Ƃ��v�킹�镡�G�Ȃ��̂����A���i20�i1413�j�N�͏o�Ă��Ȃ��B�ۗz�Q�k����ےÎu�܂ł̊ԂɌӎU�L���b�͎~�߂悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂��낤�B

���c��t�̒n�t�ߒn�} ���c�����������Ȃ� |

��`������ ���c��t���肵�������� |

�@��Ɍ�����̂�����Ƃ��A�����Ƒ����̐l���~����������l�̑������Ɉڂ��Ɩ��̂�����������b�͑��̎Ў��ɂ�����B�s�����}��̐Ε̘b�ł͈��������o�Ă��邪�A�Ε̘b�͈������̉��N�Ǝ��Ă���B�������̖{���͌��̏ꏊ���j�ꂽ���ɔ��ŗ��Ĉ������̊C��ɒ���Ŗ�Ɍ����Ă����̂ŖԂ����Ĉ����g���āA�������J���Ă����̂��܂������g���𖽂����l���̋��s�̏Z�܂��ɔ��ŗ����̂ō��̈������Ƃ����Ƃ����B�������i1712�j�N�̎R�B���Վu�̈������́u���N�m�Ӂv�ł͂��������ڂ����āA��x�ڂ̔̌�A�ʂ̏��Ɉڂ��Ă����̂��܂����Ŗ߂�A���̂������ō����ŋ�̏O����x���ׂ��Ƃ����̂ő�n���������̎��ɂ����Ƃ����B�s�����}����R�B���Վu�������T�t���o�Ă���̂ŁA�㐢�l�X�ȏ�t�����ꂽ���n���̈��������N�Ɋ�Â��悤�ł���B�s�����}��̐Ε̌��̏��ݒn���r�ꂽ�ƌ������ƁA��̌��ƁA���̂������ł��̏ꏊ�ɂ������ƁA�b�̍\���͖w�Ǔ����ł���B���N�̈����ɂ�����n�܂肪�Ε̑��c�̗��̓V��2�N�ƈ�N�Ⴂ�̓V��3�N�Ƌ߂��̂͋C�ɂȂ�B�]�˂̑��c��t�̖k����500m�̋������q���͊���2�i1662�j�N�̍]�˖����L�ɁA���\�N���ɂ����̋߂��ɖ�Ȗ�Ȍ�������A����ꏊ�����ɂ߂Č@���Ă݂��當��2�i1470�j�N�̔N�L�̂���Γ����o�ė��Ė�̌��͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����i���̐Γ����T�Ō@��o���ꂽ�����Ƃ����̂����c��t�̖k����500m�̕ӂ肩���n���Ƃ����X�ɖk���̖n�c�썶�݂̋��c�����̕ӂ肩�s���Ƃ̊����u�̎w�E������j�B���������́A���c��t��150m�قǖk���ɂ������]�˖����L�̖{�����_�{�i���Вn�ō��̑D�]�_�Ђ̏��j�̔��ŗ��ċ琺�Ƃ����̂��A���̒����O���̈Ⴂ�͂���ǁA���������N�Ƌ��ʂ���B

�@�s�����}��ƐےÖ����}��̓V��2�N�̖����ɂ�鍹���юR�Ε����ƕ��i2�N�̏ĖS�̌��͗��t���������A�M����ɑ���Ȃ��B�c�����N�t�̖�ɍ����юR��������o�Ă����Ƃ����̂��^�Ɏ�ׂ����̂ł͂Ȃ��B����3�N�J�n�̔�r�I�V���������S��R�Ε��J���ɍۂ��āA�{����t���̌��Еt�����s���ׂ��Z���̎t�ł��������m����ƈ����Ė{���Ƃ�����{�����Ɗւ��̂�������������Ȃ���t�����𑶖����̕�i�̍��̘b�Ƃ��Č��т��A�X�ɖ�t���̗R���Ƃ��Ĉ������̉��N�ɐۗz�Q�k�̂悤�ȏ��`�����킹�ē���Ƃ̑c��Ƃ��ꂽ�������̔O�����ƌ������Ƃɂ��č]�˖��{�̎���Ɏ闪���N������Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă݂�B�����A�R���Ε����N�ɏo�ė����̂́A��{�̐���Ƃ��Ă͈����ȋC�͂��邪����̎���Ɏ鉏�N���Ƃ����ϓ_�ŁA���{�Ő��̏o�Ă����ۗz�Q�k���瑽�c�ɂ����Đ̑剾���̎����������Ƃ����R�̖����E���ċ߂��̎��̓`�������킹�Ėc��܂��������ł͂Ȃ��������B�c�����̈���ŔO���������։^�Ƃ����@���̖����A�ۗz�Q�k�̎ɗ��юR�̐��[�̕��쓒�i���݂̕���z��j�̍��Ɋ����Łu�@���J�V�B�v�Ƃ��邪�A���J�����̂��͏�����Ă��Ȃ��B�z�z�p�̗����N������ꂽ���ǂ����A���ۂɊJ�����s��ꂽ���ǂ����͕�����Ȃ����z�z�p�����N�̌��Ƃ���G�����̗����N�i�{���N�H�j�͊������A�z�z�p���G�����̂ǂ��炩���s�����}��̕S��R�Ε��T�����̎�{�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƍl����B

�@���̗����N���]�˂ɂ�����āi�]�˂ł̏o�J�����l�����邩�j�A�z�z�p���G������������ʂ��قڊێʂ��ō]�˖����}��̑��c��t�̍��̎�{�ƂȂ�A�G�����̎ʖ{�����{�ɔ[�߂��A���@�̐���̖������V��@�̎�������V�����̌����@�e�����畠�Ⴂ�̑����ɖS���Ȃ����o�̖������āA�V��2�N���_�̉����̑傫���Ȃǂ���t�����āA�R���𑽓c����L���Q�l�Ɉꕶ���ڂ��u���v�ɕς��Ă݂�������āA���]�����N�Ƃ��ē]�p���ꂽ�̂ł͂Ȃ��������B�������ƐΕ��ւ�肪���肻������������Ȃ��B�����u�ɋ�����ꂽ����ʌ��̏��i�D�j�����͍���ʌ������ǂ������l����������Έ������ƕS��R�Ε̊W�������邩���m��Ȃ��Ƃ��v�������A���R�Ǝ����̎��Ƃ��S�Ă�ԗ����Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ͌����ߐ��l���^�W����]�˖��{���{�l�����T�ȂǂɌ�������Ȃ��Ɖ��N�n��ׂ̈̉ˋ�̐l�������m��Ȃ��Ƃ��v���B�c����10���̉����Ȃ̂ō����юR��������o���Ƃ����u�c�����N�̏t�v�͂Ȃ��B��{�����̌��Вn�ւ̑J���͌c��10�i1605�j�N�ŁA�c��8�N����u���Ȃ��v��2�N�ȓ��Ȃ��{�����̎Вn�͌����̓��ł͂Ȃ����L���̕ӂ�ł���B�c��8�N�͍]�˖��{�̎n�܂�Ƒ�����ꂽ�����ł͂Ȃ������̂��B��{�����̕ӂ舽���͎Г��Ƃ����̂����쏫�R�Ƃ�������Ƃ��ꂽ�����̎��_�ɑ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������B���i�̍��̑嗐�Ƃ����̂���������Q�l�ɂ�������I�Ȏ������������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����邪�A������Ȃ��B

�ݗ��R�ω����� �Q�����̐Β� |

�@�ےÖ����}��ł͍��̖L�\���̎���R���㎛�ɂ��āu�����ɞH���A�����͐ےÎ猹�������̖{��ɂ��āE�E�E���c�͑����V����N�̓~�Ȃ��v�Ƃ���B�����̐ےÎ��C�̎������V��2�N�������Ƃ����`�����k�ۂɂ����āA���㎛���ΕƂ͓Ɨ��ɓV��2�N���c�ƌ����Ă����Ȃ�A�Ε���{�����ӂ�ɋ����������k�ۂɊ֘A����l������t���������Ă����̂��낤���Ƃ��l���Ă݂邪�A�ےÖ����}���8�N�O�ɂ͓����H���ߓ��̓s�����}��o�Ă���A���㎛���s�����}��̉e�����Ă���Ƃ��l������B���c��艜�n�̔\���̍��㎛�������ɂ���ēV��2�i958�j�N���c�ł�������A���c�@���N�������̑��c���B�����a���i968�j�N�Ə����Ă���͂����Ȃ��B�ےÖ����}��ő��c�@������V�\���i970�j�N�ƁA�������u�㓪�̓Ŏւ��A�V�\���N�O���\�ܓ����c���ɓ���v�ƋL���Ă���H���ߓ����u�����ɞH���v�̍��㎛�͂Ƃ������A��{�s���̓s�����}��̕S��R�Ε��T������������ʂ��������юR�ἘV��2�i958�j�N���ǂ���������ŋL���Ă����̂����C�ɂȂ�B

�@�]�ˎ���̐l���V���ƌc���̑O����ԈႦ��ƌ������Ƃ͂��肦�Ȃ��C������B��ɋ������{�����_�{�͍]�˖����L�Ŏ��i�N���i1182-84�j�ɖ��̒��Ŕ��ŗ������犩���Ƃ������ƂɂȂ��Ă����̂��A100�N�ȏ��̍]�˖����}��ł͋����_���{�Ƃ��Ē�ϔN�ԁi859-877�j�̒����Ȃ�Ɠ`����Ă���ƁA���Џ���ł͒����_���ЂƂ��Č��c���i877�j�N�̒����Ƃ���B���]�ˍ��q�ɁA�����̔����哰�i�V�����j�̑������u���c�������̎�����v�Ƃ���B�ےÑ��ł��L���S�������i���̖L���s�����j�̊ݗ��R�ω����͕��8�i1758�j�N�̎��������ג��ɂ��ƍs���F�J��Ŋω����ƌɗ��͕��4�N�ɍČ�����A�{���͐V������グ��ȂǂƂ���A�������i1818�j�N�����玷�M�̐ۗz��ς̊��V��̓��đ喾�_�̍��Ɂu���Ď����ď����m�@���ɔp����v�Ƃ��邪�A�u���������{���v�ƁA�����ג��ɂ��ۗz��ςɂ��Ȃ����Ƃ����4�N�̓��t�Ƒ��u���̖��ƍ��킹�Ē���ꂽ�Β������̎Q�����ɂ���B���ɂ��e�n�̑��c�Ƃ������n���̏��Ȃǂɖ����O�����ȂǂƏ̂��镧��������悤�ł���B

�@���c���������쏫�R�Ƃ̐�c�Ƃ��ꂽ���Ƃɂ��₩�������Ђ̗R����肪���s���Ă���A��i����ő��c��t�̖{�����u���c�����̎�{���v�Ə����]�ˍ��q�̏o������17�i1732�j�N���O�ɖ����O�����̓`�����]���ł���������A�]�˖����}��̎�ތ�̊�������ɓ��D�Ⓦ�b�R���L�Ɛ��������ׂɖ����O�������������܂ꂽ�̂��c���Ƃ������Ƃɂ��ꂽ���A���̌�A�c���͐[���̐ΕƂ̒P���Ȕ��̉������t���̗R���Ƃ��������Ɍ��ǂ��āA���Â������R���Ƃ��ėǂ��낤�ƌ������ƂŁA����4�i1751�j�N�̍Ĕ���]�ˑy���q������S�Ɂu���玵�n��ב喾�_�A�����̒n��_�ɂ��āA���̂������A�E�E�E���Ђ̓��D�ꖇ����B�V���O�N���ܓ��Ƃ���B�v�Ƃ������ƂŁA�n��_�̎Ђ�菭����ƁA���ɂ��c�����N�ȍ~���̖���2�N�̎ʖ{������Ƃ����ߋ����Ƃ̐����ȂǗ��R�͕t����ꂽ���낤�����̋N���͓V��11�N�ƌ����o�������A����Ƃ̑c��Ƃ��ꂽ�������̔O�����Ƃ���鑽�c��t�ƍ]�˖����}��̉e���͂̑O�ɂ��܂�x�����ꂸ�A��i�ƌc���ƓV�����������Ă����̂ł͂Ȃ��������B�]�ˍ��q�ɂ͍����@�R���o�Ă��Ȃ��̂��C�ɂȂ�B�Ĕ���]�ˑy���q������S�ł͏o�Ă��邪�����O���������]���ɗ���������������Ă��Ȃ��B���Џ���̓��]���̈�Ђ��Ԍ��Ɖ��s����������Ă��Ȃ��̂́A�Ĕő���]�ˑy���q������S�ȍ~�̍]�˂̉Ύ��œ��D���ƏĂ����̂��B�c�����N�ȍ~���̖���2�N�̎ʖ{�̌��{�̉ߋ����͍]�˖����}��o�Ă����̍��͉������Ă����̂��B

�� �ۂ���E���c

�@�u�Â݂������v�̊i�����u���v�͑O�̌�ɈӋ`��̏d�_��u���Č�̌�֑�����B�����́u�Â݁v�̒n���͈�тɌۃ��ꂵ���Ȃ��̂ŁA�u�Â݁v�����Ōۂ���̕ӂ���w���A�����̋}���Ƃ������Ƃ́u�����i��j�v���낤�B�u��v�͌��݂͐����߂������ɗ����������ė����鐅���ӎ�����邪�Ì�ł͑�����}���⌃���ł������B�ۗz�Q�k�ɑ��c�@���n�̎��ɑ������Ċ���ς��Ĕ����@�O�܂ōs����悤�ɂ��Ă��疼����̑�ɂȂ����ȂǂƂ���A���c�@���n�̎����ǂ����͕�����Ȃ������H���J���Ēʂ�₷�����ꂽ�悤�Ɍ�����\���d�S�̒����싴������⋴�i���H���j�܂ł́A��������R�n�̔�����������̐��̏����u�Â݂������v�ƍl����B�u�Â݁v�͊�̑����}���ɂȂ��Ă��ė����͂���قǂłȂ��Ƃ��쉹�������ӂ�Ƃ������Ƃ́u�ǂǁi���j�E�݁i���j�v�̓]�ƍl����B�u�Â݁v�� dodomi ���獡�� tsudsumi �ł͂Ȃ��Atudumi �ɕω������ƍl����B�ۂ������ɍL���鑽�c�~�n�́u���c�i�����j�v���������w���u�ǂǁi���j�v�̓]�����˂łȂ����Ǝv���B

�ۃ���� �\���d�S�����싴�� |

�Â��͂Ȃ������Ɍ����� �ۃ���̊J�퐅�H�H |

�Q�l����

�쐼�s��Ւ�����C�j�Ց��c�@���@�������C�쐼�s��Ւ�����C2011�D

�쐼�s�j�ҏW���ψ���C����ɂ��i�쐼�s�j�j ��4�� �j����1�C�쐼�s�C1976�D

���c�y�P�C�z�u�C�ۗz�Q�k�C����{�n����n38�C���c�ɐl�C�Y�R�t�C1976�D�i�y�P�C�z�̓M���E�j���x���ɚ��A?�j

�Γc�����C�ᕶ ������厫�T�C���w�فC1997�D

����i�C�܋E���u ���i�������{�ÓT�S�W�j�C����v���ЁC1978�D

�쐼�s�j�ҏW���ψ���C����ɂ��i�쐼�s�j�j ��8�� �N�\�����ҁC�쐼�s�C1981�D

�n�}�����Ҏ[��C��������n�`�}�W�� ���C�����[�C2001�D

�팴�C��E�a�藝���Y�C�n���p��ꌹ���T�C�������o�ŁC1983�D

���c�j�v�E�a�c�����E�k���ۗY�C�Ì�厫�T�C���w�فC1983�D

�n����\�C���c����L�C�����s���C���{�������q�E�~���s���q�C1780�D

�H���ߓ��C�ےÖ����}��C�Ր쏑�X�C1974�D

�H���×[�C��o���G�C�s�����}��i���⋞�s�p����11���j�C���⋞�s�p�����s��C1934�D�i�����{���{�Ƃ���j

���ؑחY�C�������E���� �\�E�����풩�Ƃ̎��\�i�~�l�����@���{�]�`�I�j�C�~�l�����@���[�C2004�D

�����쒬�j�ҏW�ψ���C�����쒬�j ��1���C�����쒬�C1987�D

�������֓����H�C�]�˖����}�� ��7���C�{�����Ε��q�C1836�D

�H���ߓ��C�s�ÉĐ��E��،���C�V�� �s�����}�� 3�i�����܊w�|���Ɂj�C�}�����[�C1999�D�i�č��{���{�Ƃ���j

���Џ���i90�j �{�����Џ���3�C��������}���ّ��ʖ{�i802-42�j�D

��{�����Д��l ��2�� �V��@�C�����o�ŁC1986�D

�ߓ��`�x�C�]�ˎu�i10�j �V�ҍ]�ˎu10�C��������}���ّ��i839-60�j�D

�O�����s�C�����n���j�� �����u ��1���C�n�����s��C1930�D

���{�l���厫�T�C�u�k�ЁC2001�D

�����s������C������j �㊪�C�����s������C1970�D

�쐼�s�j�ҏW���ψ���C����ɂ��i�쐼�s�j�j ��1���C�쐼�s�C1974�D

�V���q���C�w�]�˖����}��x�̌����C�������o�ŁC2013�D

��������C�R��l�G����C���ԕ����N���s���C�ɓ������ et al.�C�������s��C1916�D

�ߏ���C���t�����W�C�V�C���s�p�� ��11���C��Ԍ��C�C�Ր쏑�X�C1974�D

������w�j���Ҏ[���C����{�ߐ��j��11-2 �����n�����p�T�Љ��2�C������w�o�ʼn�C1973�D

�e�����y�C���r�͑��Y�C�]�ˍ��q�C�������o�ŁC1976�D

�����s�����拳��ψ���C�����掛�@������ ���C�����s�����拳��ψ���Љ��ہC1980�D

�|�ь����C�ߐ����@�@�������W���C�Y�R�t�o�ŁC1990�D

�|�ь����C�ΕC���{�����厖�T�C�\�����Y�C�Y�R�t�o�ŁC1992�D

���d�C�R�B���Վu ���C�V�C���s�p�� ��16���C��Ԍ��C�C�Ր쏑�X�C1969�D

���쌺�O�C���������N�ƈ�����t�Cpp41-84�C5�C�w�p�C���s���������فC1983�D

��䗹�ӁC�]�˖����L�C���X�Q���ޏ]�@��8�C�������s��C���Q���ޏ]������C1988�D

��؞��O�E���q���F�C�V�� �]�˖����}�� ���C�p�쏑�X�C1975�D

�����C�����h���З����N�ށh�ژ^�e�i�]�ˊ��������q�j�Cpp297-349�C19�C�z�����ɘ_�W�C�c��`�m��w�����������z�����ɁC1982�D

���s�{�C���s�{�j�֏��n������� ��3���C���s�{�C1922�D

���Џ���i92�j �{�����Џ���5�C��������}���ّ��ʖ{�i802-42�j�D

��Ί��Y�E�������r�E�ѐ���C���@�l�����T�C�v���t�o�ŁC1988�D

�����ʉ؎q�C�ԍ��j�C�Ĕ���]�ˑy���q������S�C�n�ӏ��X�C1973�D

�����s�����C�����s�j�e �@����3�C�Ր쏑�X�C1973�D

�L���s�j�Ҏ[�ψ���C�L���s�j �j����4�C�L�����y����������C1963�D

���c�I�v�C�ۗz��ρC���{�ÓT���w�厫�T ��3�� ��-���C���{�ÓT���w�厫�T�ҏW�ψ���C��g���X�C1984�D

���i���C�����t�S�W ���C���i���C1916�D

�g�b�v�y�[�W�� |

�@�������ց@ |