烏帽子山

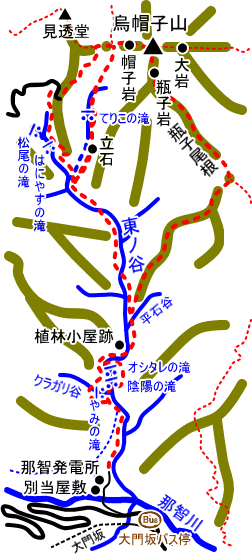

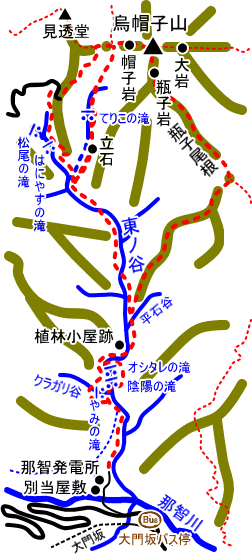

烏帽子山市野々麓から陰陽の滝コース・尾根コース・立石コース

烏帽子山

烏帽子山

市野々麓から陰陽の滝コース・尾根コース・立石コース

那智側から登るにポピュラーなコース。東の谷の、見るべき滝は多い。

★大門坂〜植林小屋跡〜立石分岐

大門坂の下から熊野別当のお屋敷跡を過ぎると水力発電所があり、川を渡ってさらに登る。発電所への水路と交差して陰陽の滝への分岐の標識があり、右に入ると陰陽の滝、直進でクラガリ谷を経て上流へ、左に導水路の上を行くと那智の滝の方へ行ける様だ。烏帽子山へは右か直進である。

直進してクラガリ谷に入ると、すぐに黒い「やみ(夜見・夜美)の滝」があるが水は少ない。暗がり谷の、闇の滝とな。左手から回り込んで滝の上に出て、渡渉すると木馬道となる。渡渉点から上流に進むとシユホシの滝があると言う。木馬道は陰陽の滝の上の高いところを通っている。オシタレ/ウシタレの滝を見下ろす地点は少しスリルがある。石積みが美しい。ウシタレは「嗚伺多礼」と訓が付くのでオシタレの方が元の音でなかったかと思うが、カタカナではウシタレと書いているのをよく見かける。今の呼び方の音はウシタレということなのだろうか。オシタレの滝の上の広がる岩場を見下ろしながら小さな山の鼻を回るところに下に下りる階段が見える。木馬道の出来る前の道で陰陽の滝の左岸から回ってきた道である。

分岐から陰陽の滝へ進むと堰堤がある。堰堤から少し上流に入ると陰陽の滝(なかごの滝)がある。陰と陽にも見えるが「なかご」の方が素朴なような気もする滝の姿である。「なかご」が宿曜の「なかご星(さそり座σ星)」に由来すると看板に書いてあったが、単に「なかご」がある滝と言うことではなかったのだろうか。暗いゴルジュの奥に掛かる滝の姿は幽玄である。堰堤を渡り、対岸の急斜面を左(上流側)寄りに登る歩道があり、上りきってすぐにオシタレの滝を望む。大木に碑伝が打ち付けられ、行場である。右からオシタレの滝を回りこんで滝の銚子口に下り、渡渉して川床を少し歩いてから左手から周ってきた木馬道と合流する。オシタレの滝にはツリハシの滝と言う異名もあったようだ。渡渉点に吊り橋が掛けられていたこともあったのだろうか。

合流していくらか荒れた感じのする森の中を進むと植林小屋跡がある。破れたトタンと鉄骨組みの、崩れてなくなる直前の無残な姿であった。

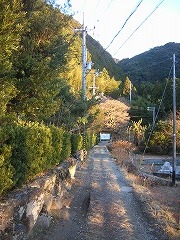

別当の屋敷の脇を |

やみの滝 |

なかご(陰陽)の滝 |

おしたれの滝 |

オシタレの上の無名滝 |

なかごの滝から 振り返ると |

オシタレの滝の上の 木馬道 |

植林小屋跡 |

ヨゴレネコノメ |

★植林小屋跡〜尾根コース分岐〜立石コース分岐〜松尾の滝

植林小屋跡のすぐ先で東ノ谷を渡渉する。さらにカーブの緩やかな木馬道が続くが周囲の森は風倒木で荒れているように見える。平石谷の小沢を渡ると瓶子尾根へ向かう尾根コースへの分岐がある。尾根コースについては後述。

分岐を見送ってすぐに木橋で東ノ谷を右岸へ渡渉する。木馬道の緩やかなカーブの石積みの橋脚の美しい橋である。更に直線状の木馬道を進む。ミツカケの滝の音が聞こえてくる辺りで左岸に渡渉。ミツカケの滝までは進まず渡渉して、左岸に移ってからは傾斜がきつくなる。道も木馬道ではなくなる。対岸からミツカケの滝らしき音が響く。いくつか炭焼き釜の跡を見て、巨岩の散在を見ると立石コース分岐であるが、2011年現在、標識などは見かけなかった。すぐに涸れ沢を渡る。この涸れ沢の入口附近にも立石コースの入口を示すテープなどが掛かっている。

道は東ノ谷から少し離れ、ジグザグに急斜面を登る。大分上がった頃に左手にハニヤス(埴安)の滝への刈り分けがあるが多少危険な道である。滝の音が聞こえ始めてからさらにもう一登りの所である。滝そのものはとりわけ土と関係のある姿には見えなかった。ツキヨミ(月読)の滝などと同様、単に神話上の神の名を付けた滝なのだろうか。

ハニヤスの滝から更に一登りの後、少し下りるように松尾の滝に達する。水は少ないが高く滝らしい姿の滝である。琴糸の滝とも言ったと言う。

木馬道 美しいカーブを 描いている |

木馬道 一直線 |

はにやすの滝 |

松尾の滝 |

松尾の滝は二股の左で、コースはこの二股の右に沿って登る。周囲は全て杉の植林で暗い。谷に水もほとんど無い、静まり返った谷である。傾斜は次第に緩やかになる。標高差で100mほど登ると林道に飛び出す。林道を右(東)に進むとすぐに終点で、ここから再び森の中である。潅木の多少茂るトラバース気味の道から始まり、針葉樹の植林に入り登り続けると、見透堂(みとおしどう)の東の鞍部に出る。ほとんど展望は無い。見透堂側に少し登ると帽子岩と烏帽子山の山頂が見えるがスッキリとはいかない。帽子岩は実は足が長いが、ここから見ると足が樹林に隠れて帽子程度である。見透堂は15分ほどで登れるが、展望はそれほど期待できない。

烏帽子山へはコブを一つ越えていく。コブも烏帽子山最後の斜面も急である。このコブはコースとして巻けなかったものかと思う。帽子岩を右から回り込んで更に急斜面を登り続けると山頂である。

林道に出る |

帽子岩 下から |

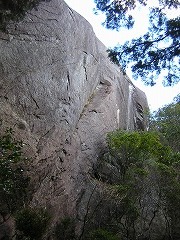

帽子岩 |

鉄砲登りなコースである。下部ではやや細い尾根であるが、上部は広い。尾根の西側は植林だが東側は天然林である。標高520m附近は平坦で南北両側植林である。最後の急登は多少はっきりしない道であるが、尾根線を忠実に辿るのみだ。

なぜ瓶子尾根の次(北)の鞍部につなげなかったのか、多少疑問が残る。

鉄砲登り |

上部は植林 |

瓶子岩 |

荒廃していると稜線の分岐の看板に書かれているがそれほど荒廃しているわけではない。だが、一部危険な箇所があるのは確かである。

コース分岐からしばし巨岩帯を登る。それほど傾斜はなく、手足を使うと言うほどのものではない。

コース名の由来の立石はこの巨岩帯の最上に位置する巨岩の一つの「立石」である。大きさは他の巨岩と大差ないが、やや傾いて縦に立っている様に見えるのが立石の名の由来なのだろう。この岩の脇をすり抜けてコースは続く。沢に沿う。地形図などは道が右岸に付くように書いているが、左岸がほとんどだった。もしかしたら両岸に道があったのかもしれない。

標高600m附近で沢中に大岩が一つあり、その後ろにテリコの滝。7m程度であるがよくまとまった美しい滝である。左岸から巻き上がる。テリコの滝の上は少し沢中を歩き、標高630mほどで5m程度の二段になった二重の滝/寂秘の滝2)を越える。那智山の鬼門にあたるので四十八滝に数えられなかったと言う「白庫の滝」と言うのもこれか。二河(1992)は「烏帽子山のことあれこれ」で那智山の鬼門というよりはほぼ真北の大宝山を「白庫峰(秘所)」としていて、どうもよく分からない。この滝の上は二股になっており、右には水があるが、左の水はごく少ない。間の尾根に入り左股に沿って登る。間の尾根は広いもので道がどこだか分かりにくいが、たまに石積みが見られる。右股に沿っても烏帽子山山頂南西直下に出られるようだ。

次第に沢に近づき、最後には沢の中を歩くが水は無い。中は広いがガラガラとした荒れた沢である。標高800m附近が源頭で、岩滝状で右岸に取り付くが、ここが多少危ない。しかし沢山人が歩いていれば、そのうち安全なルートが開発されそうな気もする。ここが紀伊続風土記にある「護摩壇」だろうか。二河(1930)はテリコの滝の「上左方 大石の所あり 護摩壇と云 役小角修法の地」と書いているが1992年の再録ではこの部分を削除しているようだ。後は緩やかな斜面を登ると稜線である。炭焼き釜の跡が見られる。

立石コースは 巨岩帯から |

木立の中の 立石 |

てりこの滝が 見えてきた |

てりこの滝 水は少ない |

上の 二重の滝 |

ガラガラの沢 |

源頭危険箇所 |

炭焼釜跡 |

稜線間近 |

参考文献

1)新宮山の会,増補改訂 南紀の山と谷,新宮山の会,1987.

2)二河良英,那智四十八滝について,pp37-42・p26,5,熊野誌,熊野文化会,1930.

3)二河良英,烏帽子山のことあれこれ,熊野の研究,二河良英,二河良英論文刊行会,1992.

4)仁井田好古,和歌山県神職取締所,紀伊続風土記 第3輯 牟婁 物産 古文書 神社考定,帝国地方行政学会出版部,1910.

5)二河良英,那智山四十八滝と修験道滝衆,熊野の研究,二河良英,二河良英論文刊行会,1992.

トップページへ |

資料室へ |

烏帽子山メインへ |