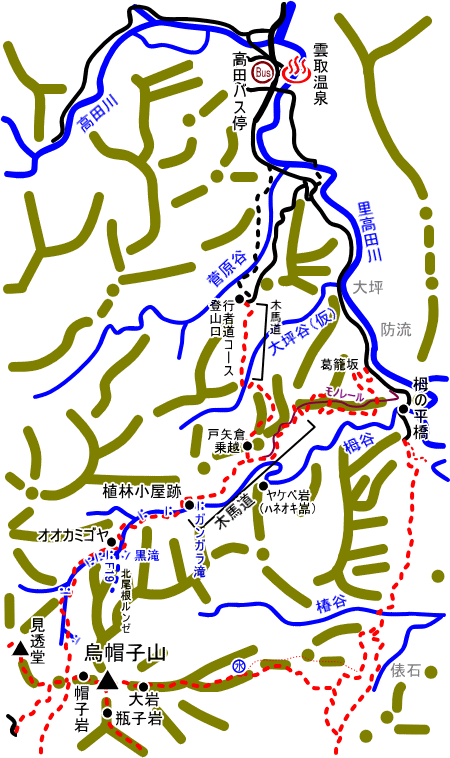

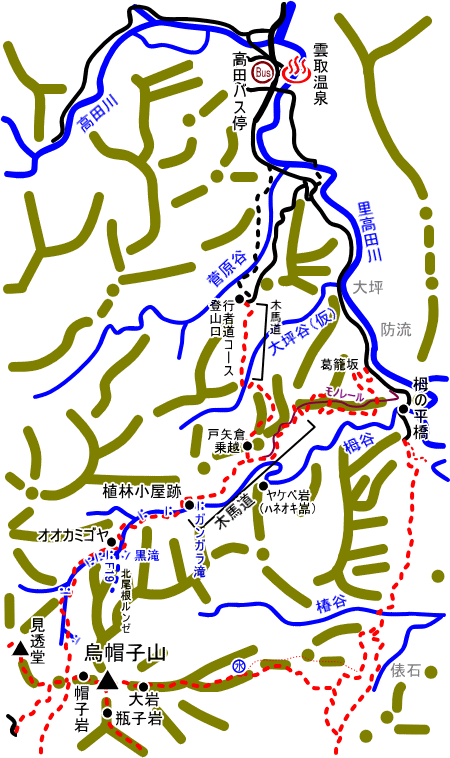

烏帽子山

烏帽子山高田から行者道コース

烏帽子山

烏帽子山

高田から行者道コース

山道・木馬道・沢沿いと繋ぐ上級コースである。一部は沢登りの栂谷(とがだに)と被っている。当頁の滝番号は新宮山の会編「南紀の山と谷」に拠る。地形図上の登山道は2011年現在、下半分がかなり違っており上半分が記されていない。

★菅原谷〜栂谷植林小屋跡

参考時間:登山口-0:10-大坪谷(仮)渡渉-0:40-鞍部越-0:15-植林小屋跡

レンゲが 咲いていた |

高田バス停・雲取温泉前から里高田川に沿って南へ下る。村はずれで歩行者専用の吊り橋を渡って左岸の道と合流する。合流したらすぐに左岸の道を横断して菅原谷右岸への道に入る。車道は少し里高田川の奥を周って入るが、歩道は吊り橋から直進である。すぐ上で車道と歩道も合流する。

菅原谷右岸の道は地形図では点線(2011年現在)だが、道は細いもののアスファルトで舗装され最終人家まで自動車で入れる。里高田川左岸から菅原谷左岸の道(地形図では点線)の方が距離は多少短いが確認していない。栗林やミカン林、植林された棚田の跡や、耕作をやめて草が茂っている棚田の跡を見ながら最終人家に至る。

最終人家は熊野地方らしい石垣を巡らせた家で、今も住んでいるのかどうかはよく分からなかったが倉庫・作業所としては現役のようだった。裏上手に回りこむと平地の奥に空き瓶が散乱していた。昔は営林作業所でもあったのだろうか。導水されていて水が汲める。ここが登山口で標高200mの菅原谷最終人家から、次の谷の標高250m地点にかけて木馬道が緩やかに続いている。針葉樹の植林だが、間伐から間もないようで割合明るかった。木馬道は山の斜面に付けられた勾配を揃えて作られた道なので、とても歩き易い。時折見られる石積みが美しい。

高田の風景 |

吊り橋 |

菅原 最終人家 |

木馬道が 始まる |

この木馬道の終点は沢に当たって終わっている。この沢を渡渉する。この沢の名がよく分からない。当頁ではこの沢の里高田川の吐合の小字が「大坪」であることから「大坪谷(仮)」としておく。木馬道の下では滝の音がしたり、ナメ床が垣間見えたりしている。渡渉点はゴーロで伏流気味であるが水は汲める。

大坪谷(仮)を渡渉し、対岸下手寄りの枝沢地形に入る。急登である。この枝沢の中も間伐仕立てで比較的明るかったが、杉の落枝が多く、簡素な石畳が見られるものの踏み跡ははっきりしない。殆ど谷線に沿って登るだけではある。水の無い狭く深い沢なのでとても静かだが急登が辛い。標高370mほどに達すると右手の尾根に上がる。この辺りからは高田の里が木の間越しだが後方に広がり、携帯電話の電波が受信できる旨の看板があった。

大坪谷(仮)へ下りる |

大坪谷(仮)渡渉 ゴーロの沢 |

支谷を登る |

木馬道歩きは 楽しい |

緩やかに斜面をトラバースしながら登り、451m標高点のコブの西側の鞍部を越えて栂谷流域に入る。鞍部を越えると樹高もまだ低い若い植林で、20mほど下がるとまた木馬道がある。木馬道は上流側にも下流側にも太くはっきりとつながっていて、一応標識はあるが、烏帽子山から下ってくる際は木馬道で行き過ぎない様に注意したい。そのまま下っていっても葛籠坂を経て里高田へ下る道とモノレールが続いているが、舗装道路に出る直前の急斜面「葛籠(つづら)坂」の道の一部が近年の風倒木で崩壊しており通行は困難である。モノレールに沿って下りる事は出来るがヤブがある。大坪谷(仮)付近にお住まいの高齢の地元の方によると、葛籠(つづら)坂は嘗ては上の集落、葛籠の生活道路だったと言う。高田近郊では廃村俵石がよく知られており、地形図に地名も記載されているが、農業中心の俵石とは別に林業中心の既に廃村になっている葛籠のような高地性集落があったようだ。標高310〜320m付近に平坦地や家の縄張りのような跡があったので、その辺りが葛籠集落だったのかと考えてみる。

葛籠(つづら)坂 入口 |

風倒木で荒れた 葛籠坂 |

坂の上では ハッキリ |

モノレールに 沿って |

モノレール 終点 |

この木馬道を標高460mの栂谷の水線附近まで登る。緩やかで非常に歩き易い。下の木馬道のように針葉樹の植林一辺倒と言うわけでもなく、二次林とは思われるが常緑樹の森もあり、歩いていて楽しい。ガンガラ滝(栂谷F16)の姿と音を木の間越しに見下ろして間もなく、20mほど急斜面を下りて栂谷に下り立つ。昔はここに丸木橋が掛けられていたようだ。橋の下の河原に植林小屋でもあったのか、空き瓶が散乱していた。

すぐ下のガンガラ滝(8m)の鑑賞は容易である。ガラガラした岩の間を下りると「門番の杉」などといわれる杉の老木があり、振り返ればガンガラ滝(ゴロゴロ滝)8mである。それほど美しい滝ではない。

ガンガラ滝と 門番の杉の巨木 |

ガンガラ滝 (栂谷F16) |

門番の杉 後ろから |

植林小屋跡 ゴミが多い |

★栂谷植林小屋跡〜山頂

参考時間:植林小屋跡-0:15-オオカミゴヤ-0:40-稜線鞍部-0:10-山頂

木馬道から下りたってすぐに右岸に渡り、長い淵の奥にあるのF17(5m)である。大岩の虚の下を流れ落ちる緩いナメ滝で、銚子口は岩間であり、それほど滝に特徴は無い。この淵の前から右岸の巻き道を辿るが桟道が壊れかけていて多少危険であり注意を要する。ロープ工作に使える立ち木はある。滝の上で左岸に丸木橋で渡る。

次のF18も右岸から巻く。巻き終わりが北尾根ルンゼの谷との合流点で正面にはシャラシャラと白布のようなF19(5m)、F20(4m)が美しい。振り返ればほとんど水の流れていない黒く高い壁といった風情の黒滝がある。ここから丸木橋で左岸に取り付き、古い桟道を登ってF19、F20の二つの滝をまとめて越える。F19の左岸の直上にはオオカミゴヤという岩舎がある。10人以上は休めそうな大きな岩舎であるが、傾斜地で横になるのは難しいかもしれない。高田の里の開祖が妖怪「ヒトツダタラ」に襲われて、オオカミゴヤで狼に助けられたと言う伝承があると言う。

左岸の巻き道は次のF21をも越えるように続いているが、F21の上に下りる附近の桟道が落ちてなくなっていたのでF20を越えた時点で下りるのが無難であると思われる。F21(5m)は緩いナメ滝で右岸の滝のすぐ脇を登山靴でも余裕を持って登れる。渡渉も平水なら問題ない。F21の周辺は白く美しい花崗岩のナメ床で目が洗われる気がする。

危ない 桟道 |

橋は流されている 事もある |

黒滝 |

北尾根ルンゼ 入口 |

F19 |

オオカミゴヤに上がる |

オオカミゴヤ |

落ちたF21の桟道 |

美しいナメ |

美しいナメ |

何度も渡渉しながら荒れた登山道を登る。標高590mの二股で小滝のある左股に入る。右が本流でゴーロの沢、左は小滝の上に滑床が見えている。小滝は左から越えて最後の滑床を楽しみ、650mの二股は右の本流に進む。左は高いナメ滝である。右の本流の右岸から水線を離れ、斜面を右にトラバースするように登っていく。見慣れぬ黒い土があれば炭焼き釜の跡で何箇所もある。石積みも時折見られるが杉の落枝に覆われて分かりにくい。幾つか沢地形を横断するももう水もない。最後は小さな尾根に上がって帽子岩直下の鞍部に達する。

鞍部から帽子岩を経て山頂に達する。最後が中々急登である。

590m二股は 左へ |

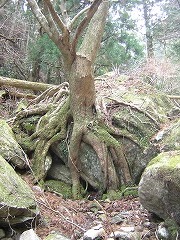

タコのような 木の根 |

山姥の 休め木 |

690m二股の左は 高い滝 |

見透堂寄りから 帽子岩を望む |

炭焼き釜跡は 多い |

参考文献

1)茂木完治・手嶋亨,すぐ役立つ沢登り読本,東京新聞出版局,1991.

2)新宮山の会,南紀の山と谷,新宮山の会,1977.

3)仁井田好古,和歌山県神職取締所,紀伊続風土記 第3輯 牟婁 物産 古文書 神社考定,帝国地方行政学会出版部,1910.

4)新宮市史史料編編さん委員会,新宮市史 史料編 下巻,新宮市,1986.

トップページへ |

資料室へ |

烏帽子山メインへ |