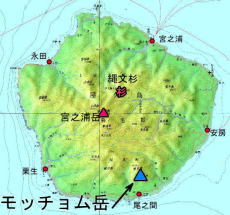

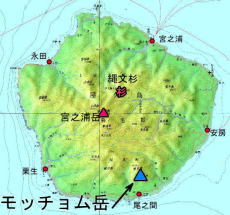

モッチョム岳

「陽」の姿

|

モッチョム岳 「陽」の姿 |

モッチョム岳(940m) タナヨケ歩道

屋久島最南端の山。その海に間近な山頂の岩峰に立てば白波立つ太平洋を進む大船の舳先の気分である。初訪時は登山道にヤブが掛かっている所もあったが、今は屋久島メジャーの仲間入りだ。原からの正面登山道は昔の台風で倒木がひどく放棄されたそうな。現在はほとんどタナヨケ歩道から登られている。本富岳と書く漢字は明暦頃の作と見られる屋久島大絵図にも見られる。持右衛門岳(もちえもんだけ)2)ともされた。

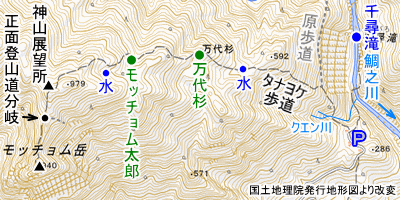

千尋の滝駐車場が登山口。階段を登るとすぐ十字路があり「オダキ山」の標識があるが直進する。右は千尋の滝展望台に下り、左は国有林の下限の境の巡視路のようだ。

駐車場の水道施設のあるクエン川を渡り、しばしトラバースすると急登が始まる。かなり急登である。足元はクラマゴケやカンツワブキの緑がまぶしい。千尋の滝駐車場までの道路沿いまではカンツワブキは見られず普通のツワブキのみだが、標高が上がってタナヨケ歩道に入ると、殆どカンツワブキでツワブキの葉を見なくなる。原歩道の分岐には虎ロープが掛けてあった。タナヨケ歩道より原歩道の方が歴史が長いのではないかと思うのだが主客転倒ということか。

ツワブキ |

カンツワブキの葉 |

万代杉 |

モッチョム太郎 |

一旦、平坦になると樹林が開け、明るく少し風通しの良い所だ。1997年に初めて登った時は、この辺りでヤブが道にかぶり、イバラのツルが痛かったが2004年には気持ちよく歩けた。

比較的平坦な中で北斜面に入り、沢を渡渉する。ここから先の登りは緩急を付けて、万代杉を経て神山展望所まで登る。

万代杉を 裏から見ると |

神山展望所付近から見た モッチョム岳 |

万代杉は、樹齢こそ奥岳の名のある屋久杉より若いものの太さでは縄文杉を凌ぎ、着生が少なく、枝ぶりも堂々として、生命力溢れる若々しいその幹に触ることもできる。しかし、裏から見ると中は空洞になっている。万代杉の下は座りやすい木の根が多く、休憩適地で大休止を取るグループが多いのであろうか、少々トイレの臭いがした。登る前に千尋の滝駐車場のトイレで済ませて欲しいと思う。

次に沢を渡ると、そのすぐ先の道の右下に屋久杉「モッチョム太郎」がある。渡渉点としての水場はここが最終だ。これより上で同じ沢に登山道が寄ることはあるが、もう渡ることはないのでここで汲んでおいた方が良いかもしれない。モッチョム太郎はスッキリした感じだが、腰ほどの高さに鋸の跡があり、幹の断面の半分くらいまで切られているように見える。しかし、上を見上げるとわりと元気に茂っているように見える。上の方の梢は着生による別の杉なのだろうか。上の方も突然幹がなくなっているようにも見える。

先ほど渡った沢が再び登山道に寄り、水音が近づき、再び遠くなると登山道は北面をトラバースするように登っていく。数箇所、ロープがかけてあるところがある。

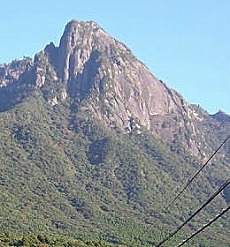

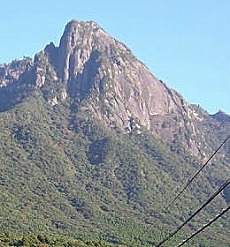

神山展望所の尾根に出ると、モッチョム岳の尖った姿が見えるが、既に標高はモッチョム岳の高さと殆ど同じで、これから下りなければならない。下降点まで短いが平坦な尾根歩きとなる。

神山展望所は標識のある所から右手の北面を回りこんで露岩の上に立つが、寄っていく人は少ないようで、わずかな距離だが荒れている。ロープも掛けてあって行くなと言いたそうである。展望する「神山」だと聞いた耳岳や割石岳はモッチョム岳本峰からも「展望」できるので、敢えて登らなくても良いということなのかもしれない(展望所のある所が「神山」だとも聞いた)。ここの標識の登山所要時間はずいぶん少ない。昔の人は、と言っても工業的に看板が作られる時代であるが、足が速かったのだろうか。

展望所分岐から少し下るとモッチョム岳正面登山道分岐がある。モッチョム岳のもう1つの屋久杉である「モッチョム花子」は正面登山道沿いにあるという。分岐には標識があるだけで、一帯はすっかりヤブで標識がなければ分岐が右にあったのか、左だったのかも分からない。地元の人の話では、正面登山道は登りながらモッチョム岳の姿が常に見えているので良い励みになって登りやすかったとのことで、すっかり使えなくなってしまったのは残念だ。だが、登り一辺倒で辛いだけで面白みの無い道だったと言う意見もあった。

モッチョム岳の頂上へはこの先、大きなものが2回、細かいものも数えると5回の登り返しがあり、木の根やロープにすがるきつい道が続く。展望所の看板では頂上まで「20分」とあったが、無理のような気がする。尾根はやせて、岩場もあるので春ならヒカゲツツジなどが美しい。最後に二つの巨岩の境に太く黒いロープが下げてあり、これにすがって登ると山頂に着く。

山頂の展望は非常に良い。よくこんな所に来られたものだという感想がまず出た。南側の海側はストンと切れ落ち、北側の「神山」は殆どの斜面が一枚の岩肌である。山頂の南側に細い白いロープが下がっており、これを下がると岳参りの祠がある。岳参りの祠は里の方を向いている。黒いロープより少し下手に東側を巻く踏み跡があり、そのすぐ先にも尾之間集落の名の入った岳参りの祠がある。昔は原からの正面登山道の他に尾之間からの登山道も複数あった3)。

原集落方面の展望 |

耳岳・割石岳の展望 |

モッチョム岳は「日本一の陰陽山」と言われる。尾之間方面から眺めると、横から見た「陽」のいきり立つ姿である。「陰」は原・麦生集落方面からお昼頃の陽射しの中眺めると、影が入った「陰」が山肌に見える。

モッチョム岳の名前の由来は「陰」の方の種子島方言の「モッチョウ(餅)」4)だと云う。種子島側から船で近づいて来れば、見えるのは「陰」の方である。「原のモッチョム」と言い、原からの姿が正当とされた3)という。「モッチョ」まではモッチョウに由来するとしても、最後の「ム」をどう解釈するべきか。「持右衛門」岳とされた時の最後の「ん」は何か。

モッチョウに「餅」の字が資料で宛てられていたが、「陰」の受け持つ、引き受ける意味の「持ち」ではないかという気がする。尻餅も搗くものとされるが、「尻で受け」るということだろう。種子島方言で女陰のことは昭和一桁頃の報告でモッチー/モチとある。「餅」は「もち」で女陰全体を指し、モッチョウは「もち・すぼ(窄)」が薩隅方言で語末母音の脱落と無声化で続いたものが訛った、引き受ける狭まった入口で細長く包み込む体の内側のことで、モッチョム岳の名と直接の関係はなかったと考える。だが、女陰を食品の餅と同音で言うのを憚って「もち」だけから「もっちー」、更に「もっちょう」に変化したとも考えられるか。

女陰の外側のような形状の岩の割れ目がほころんで開いている、またはひび割れたようになっていることを言ったのが「もち・ゑみ(笑/割/罅)」で、「もち」と「ゑみ」のそれぞれの語末の母音が脱落し、「もちうぇむ」となって、その岳と言うことで「モッチョム岳」となり、助詞の「の」で繋げて「もちうぇむの岳」と言ったのが、「の」の母音も脱落して「ん」となったのが「持右衛門岳」であったと考える。

或いは、殆ど切り立った岩盤だけで見える、「まち(区)・おも(面)」の転が「もっちょむ」かもしれないとも考えてみる。

参考文献

1)屋久町郷土誌編さん委員会,屋久町郷土誌 第1巻 村落誌 上,屋久町教育委員会,1993.

2)山本秀雄,文献資料紹介16 下屋久村郷土史,pp74-83,16,生命の島,屋久島産業文化研究所,1990.

3)角範次,屋久島西南部略図,附図,1932(1),こだま,蘇友会,1932.

4)下野敏見,島の伝説,屋久島,赤星昌,茗渓堂,1968.

5)井上一男,種子島方言研究,方言(復刻版)5,春陽堂,1974.

6)上村孝二,南九州方言音の分布を中心に ―内破音・鼻音化その他―,日本列島方言叢書27 九州方言考5 鹿児島県,井上史雄・篠崎晃一・小林隆・大西拓一郎,ゆまに書房,1999.

7)楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

8)中田祝夫・和田利政・北原保雄,古語大辞典,小学館,1983.

トップページへ |

資料室へ |