淀川小屋の横から入渓する。しばらくは水面が見えないほど静かな、腰ほどのよどみを行くが、次第に浅くなる。30分ほど、どこまでも続くかのような細長い日本庭園の中を散策する気分である。殆ど落差のない川床には甌穴が多く見られ興味深い。甌穴による人面岩や中のつながったものも多数ある。

淀川小屋の横から入渓する。しばらくは水面が見えないほど静かな、腰ほどのよどみを行くが、次第に浅くなる。30分ほど、どこまでも続くかのような細長い日本庭園の中を散策する気分である。殆ど落差のない川床には甌穴が多く見られ興味深い。甌穴による人面岩や中のつながったものも多数ある。

| ジンネム高盤岳 | (1734m) |

| じんねむこうばんだけ | (別名:小豆岳、屏風岳、障子岳) |

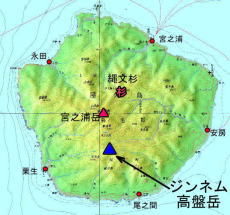

ジンネム爺さんが登ったと言われる道のない山。七五岳から眺めると烏帽子岳の後ろに大きくそびえ、登りたくなる山。しかし、前岳でも奥岳でもない中途半端な位置から、昔から登られることは少なかったのではないか。トーフ岩(食パン岩)の乗っている本高盤岳とは別の山である。

淀川小屋の横から入渓する。しばらくは水面が見えないほど静かな、腰ほどのよどみを行くが、次第に浅くなる。30分ほど、どこまでも続くかのような細長い日本庭園の中を散策する気分である。殆ど落差のない川床には甌穴が多く見られ興味深い。甌穴による人面岩や中のつながったものも多数ある。

淀川小屋の横から入渓する。しばらくは水面が見えないほど静かな、腰ほどのよどみを行くが、次第に浅くなる。30分ほど、どこまでも続くかのような細長い日本庭園の中を散策する気分である。殆ど落差のない川床には甌穴が多く見られ興味深い。甌穴による人面岩や中のつながったものも多数ある。

淀川上流 このような写真では 美しさを伝えきれない |

途中、地図上では分流が幾つかあるようになっているが、 いずれも小さく、吐合が樹林に覆われて気がつかぬ間に過ぎてしまうこともあるだろう。周りの変化には気付かぬほど、この日本庭園には目が釘付けである。

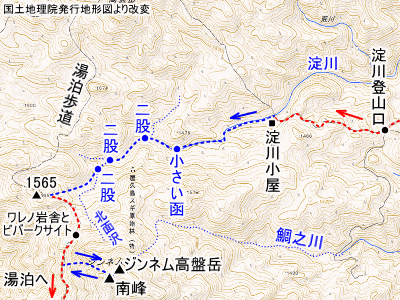

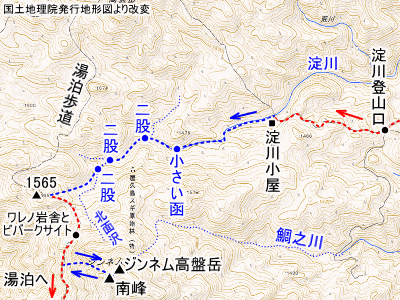

大きな岩が見え出すと、二つ小さな函が現れるが、いずれも簡単に巻ける。二つ目の函を越すとすぐ、第一の二股である。水量は1:1。

沢幅はきっちり半分になり、両岸の樹林が重なるようになるので沢の中は暗くなる。沢はせせらぎの装い。続いて第二の二股、すぐ第三の二股、いずれも水量は1:1。第三の二股は左に入るとジンネム高盤岳の北面の直登沢であるが、今回はまだ屋久島の沢に慣れていないということで、一旦湯泊歩道に入るべく右を取る。北面ならヤブの発達もそれほどでないと思うので、直接北峰最高点にあがる沢として興味はある。

少し進んだら、左の小さい流れに入って、湯泊歩道に合流する。鞍部で合流したかったが一本見落としたか鞍部に上がるのは北面沢の支流だったかのようで1565の肩に上がってしまう。湯泊歩道はしっかりヤブが払われているので誤って行き過ぎてしまうことはなさそうだ。乗越し付近では少々ヤブがあるが、仕方ない。また、沢登りで行かず登山道を花之江河経由で来てもこの地点に来ることは出来るが、少しは沢経由の方が早く、景色はこちらの方がずっと良いように思われる。花之江河は宮之浦岳や黒味岳に登る時でも堪能できる。

湯泊歩道のジンネム高盤岳北西稜取り付きから、北西稜上に踏み跡があるような気がしたが、上の方は確認していない。

ジンネム高盤岳の西斜面に入るとまもなく1張り分のビバークサイトがあり、そのすぐ先にワレノ岩屋がある。ワレノ岩屋は中を水が流れている上に、床が傾いていて風通しが良過ぎて、あまり快適そうでない。座って休む分には7,8人は休めそうだ。

西面直登沢はワレノ岩屋を後にして小尾根を乗り越していくつか目の水流で、初めて顔を洗えるほどの水の量のある沢である。

はじめのうちはただの急な沢だが、登るに連れて大岩が現れて、ヤブがひどくなってくる。水流は山頂直下まであり、コル付近は平坦で複雑な地形で、ヤブでかなり暗い。

北峰はヤブの中で展望はないと、山と高原地図(1997年版)の添付冊子で読んでいたので、展望のないピークにあまり興味はないと露岩だという南峰を目指す(その後ろに「北面へヤブを分けると視界は開け主稜線の眺めは素晴らしい」とあるのを見落としていた)。少し開けるとトゲのツルがからまる激しいヤブをかき分け、ひとつ小さな露岩を越えるとまもなく南峰だ。巨岩でなっており、七五岳と永田岳方面の展望が得られる。七五岳は珍しいアングルで、北壁の高さ400mと言われる一枚岩の曲線がなまめかしい(逆光につき写真不鮮明)。

この日は強い西風が吹いていて露岩の上では殆ど立っていられなかったが、ヤブの中は静かなもので、山頂近辺は平坦なのでビバークも出来そうだ。下りは登りのヤブ越え岩越えのしんどさはなく、スムーズに下りられる。湯泊歩道に下りて湯泊へ下山した。

また、鯛之川から上がるジンネム高盤岳北東面源頭は、背丈を越えて足のつかないほどのシダ植物と潅木のヤブとのことである。

ジンネム高盤岳南峰 から見た 七五岳 |

奥がジンネム高盤岳、 手前が烏帽子岳 (七五岳から) |

「小豆岳」の別名が赤星昌編「屋久島」にある。「屏風岳」とも言ったというのをどこかで見たが、出典を思い出せない。江戸時代は「障子岳」と言った、と、山と高原地図(2004年版)の添付冊子にあった。「障子岳」は明暦頃の作成と見られる屋久島大絵図に拠るかと思われる。「小豆」は「あずき」ではなく障子の訛った「しょうず」か。

ジンネム爺さんが登ったからジンネム高盤岳という説は島内の観光看板等で見た。「ジンネム」爺さんとは日本人離れしたお名前だと思ったが、「ぜんえもん」(「善右衛門」か。看板には「善衛門」と書いてあったような気がする。)を鹿児島弁で発音すると「ジンネム」になるらしい。屋久町郷土誌1巻の湯泊の字名では、大体標高130mを超える山地に入った湯川上流の一帯を「高盤岳」と、通称「コウバンダケ」、「ジンジョムコウバン」としている。お爺さんの名前は善右衛門ではなく善左衛門であったか。だが、ジンネム高盤岳は特に登りにくい山ではない。ジンネム爺さんが登ったとしても、それでジンネム爺さんの名前が山名になるとは思えない。ジンネムが人名だとしても、高盤がどう繋がるのか説明されていない。

「高盤」と言う字面には「高い岩盤」のイメージが湧くが、あまり聞かない言葉である。高盤とは足があって高さのある大皿を言う単語のようだが、「たかさら」と読むので「こうばん」と読むジンネム高盤岳の名とは関係がない。「高盤」の用字は単に宛て字なのだろう。「コバの岳」を薩摩弁で発音したかと考えてみた。屋久島方言では、各戸に割り当てられないで自由に焼畑などに使ってよい土地を「コバ」と呼ぶと言う。ここまでの高山では低温と日射量の不足で焼畑はしなかったかも知れないが、「高盤岳」の部分は奥山で林産物を自由に採取して良い岳と言う事ではなかったかと考えてみた。

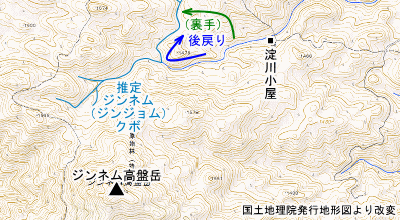

推定 ホンクボ・ジンネムクボの地図 |

だが、焼き畑も出来そうにないが、ジンネム高盤岳では山奥過ぎて林産物の採取も、日常的には出来そうにない気がする。

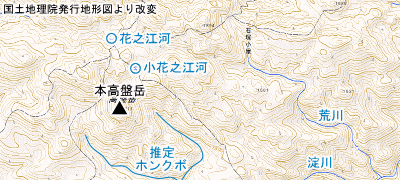

後半の「高盤」が共通する本高盤岳が近くにある。ジンネム高盤岳と本高盤岳を繋ぐものは何かと考えると、考えられるのは淀川の流れである。屋久島では谷筋のことを「クボ」ということがある。有名な所では永田岳の「神様のクボ」や、黒味川上流の「メンガクボ」がある。淀川上流の谷筋の名として、何々クボと呼ばれ、その源頭の岳として呼ばれたのがジンネム高盤岳と本高盤岳であったと考える。

本高盤岳へ向かう谷筋は淀川小屋の辺りの淀川の流れる方向に対して、ジンネム高盤岳に向かう谷筋と分かれてから後戻りするような方向となり、その先で本高盤岳へ向かっている。「ほんこーば」が淀川小屋の辺りから見て小尾根の裏側を流れる「裏のクボ」の転訛であって、「裏のクボの岳」が「ほんこーばんだけ」であったと考える。

前半の「ジンネム」の部分は善右衛門(善左衛門)爺さんの名に付会された別の語源があると考える。

ジンネムとジンジョムの音があることから、第二音節の音節頭は d が絡んでいるのではなかったかと考えてみる。ダ行音はラ行音に転訛しやすく、ラ行音になればンの後ろなので鼻音化してナ行音になりやすそうである。ジャ行音にも「〜だろう」が「〜じゃろう」になるように転訛しやすい。

第二音節は「廻み(たみ)」の連濁で語末の母音が落ちたものかと考えてみたが、本高盤岳へ向かう谷筋を分けた後の淀川の流れは何かを廻っているという流れ方はしていない。ジンネム高盤岳へ突き上げている谷筋も溯行した時に見たが、小さな変わり映えしない谷筋であった。他の支流は緩やかに湯泊歩道に消えている。

ジンネム/ジンジョムは、どこにも向かわない淀川最奥の「どん詰め」の転訛ではなかったと考えてみる。「どん」が「じん」に訛るのか疑問が残るが、四ツ仮名の区別がある内に「づん」に訛っていたら、後に「ずん」を経て「じん」に訛ることもあるのではないかと思う。屋久島では昭和40年頃の栗生の古老の発音に四ツ仮名の区別の記録がある。「め」の母音が落ちて「む(小文字)」となる。方言で「沢の行き詰まり」を「どんづめ」と呼ぶ地方がある。「づめ(詰)」の「づ」がドラネコ/ノラネコのように「ね」に、ダロウ/ジャロウのように「じょ」になり、「どん詰め」からジンネムとジンジョムに分化したと考えてみる。

「ずん」で行き止まりを指す方言もある。並びは ドン-ズン-ジン となろうが、元は「づん」で行き止まりを指し、四ツ仮名の区別が失われる中で「どん」と「ずん」に分化したのでは無いか。ジンネム高盤岳/ジンジョム高盤岳の名は「行き止まりの谷筋の源頭の岳」ということの「づん詰めクボの岳」であったと考えておく。湯泊の小字で「高盤岳」ともなっているのは「ジンネム(/ジンジョム)」が人名と捉えられて、落としても良いように思われたと言うことでは無かったか。

参考文献

太田五雄,屋久島 種子島(山と高原地図66),昭文社,(1997).

三穂野善則,山岳,屋久島,赤星昌,茗渓堂,1968.

太田五雄,屋久島 宮之浦岳(山と高原地図59),昭文社,(2004).

屋久町郷土誌編さん委員会,屋久町郷土誌 第1巻 村落誌 上,屋久町教育委員会,1993.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

日本大辞典刊行会,日本国語大辞典 第8巻 こく-さこん,小学館,1976.

宮本常一,屋久島民俗誌(宮本常一著作集 第16巻),未来社,1974.

上村孝二,屋久島方言の研究 ―音声の部―,日本列島方言叢書27 九州方言考5 鹿児島県,井上史雄・篠崎晃一・小林隆・大西拓一郎,ゆまに書房,1999.

小学館国語辞典編集部,日本国語大辞典 第9巻 ちゆうひ-とん,小学館,2001.

トップページへ |

資料室へ |