由良ヶ岳

舞鶴市下東から

川は由良川

吊橋は八雲橋

由良ヶ岳 舞鶴市下東から 川は由良川 吊橋は八雲橋 |

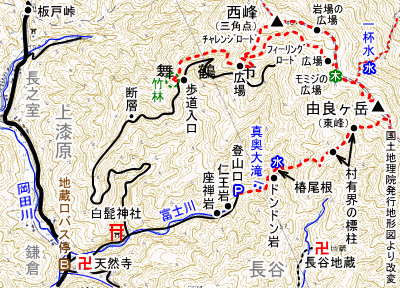

| 由良ヶ岳 | (ca.650m) 鎌倉コース・真奥大滝 |

| ゆらがたけ |

舞鶴市側から登る由良ヶ岳の登山道。途中に真奥大滝と言う大きな滝がある。林道から西峰周辺への遊歩道と西峰と東峰の間の稜線の情報も合わせる。

|

別ページ ページ内ジャンプ |

|

岡田川に沿った舞鶴市上漆原の岡田中バス地蔵口バス停から白髭神社の前の分岐を右に入り、砂利道を進むと500mほどで車道の終点で数台分の駐車スペースがある。途中には注連縄の張られた巨岩(座禅石・仁王岩という名前の標識あり)がいくつか見られ、このあたりは修行の場であったようだ。往時は寺屋敷と呼ばれ、中国は唐の金山寺を母校(母寺?)とする愚中周及和尚(大通禅師)が、このあたりに庵を構えて修行したのだと言う。

舞鶴市街からここまでの車道沿いには彩色されたユニークな道祖神が多くあって心が和む。立派な農家の家が多いことも印象に残った。白髭神社や天然寺のある地蔵口バス停辺りの小字名が「鎌倉」。

白髭神社から左に入る道路はそのまま林道が続いて中腹に向かっていて由良ヶ岳西峰へのチャレンジコース・フィーリングコースへの入口が途中にある。

地蔵口バス停 |

岡田中バス 岡田中バス地蔵口バス停 今のところ 一日3便 舞鶴市のHPに ダイヤあり |

白髭神社 |

座禅岩 |

座禅岩辺りは棚田の跡 |

仁王岩 |

登山口 |

うずもれた家の土台 |

登山道に入るとすぐに草にうずもれた家屋の土台がある。近年までお堂があったのだろうか。このあたりを寺屋敷というそうだ。そしてすぐに暗い谷間に真奥大滝がある。「真奥大滝」と書かれた標識があり、高さは10mほどと思われる。登山道は右から巻いて滝の上に上がる。真奥大滝の上にもきれいなナメ滝が続いている。前述の愚中禅師、斎戒沐浴の場だという。

真奥大滝 「上漆原の大滝」 「鎌倉の大滝」とも 言うようだ。28mだそうな。 |

真奥大滝の上にも 滝が続く |

大滝を横から |

ドンドン岩 |

大滝の末端の溝 |

椿尾根 |

登山道はとてもよく整備されていて歩きやすい。下の方では雑木林、上の方では杉の植林となる。真奥大滝の上で右折して一旦沢から離れて、右から回り込んで椿尾根に上がる。椿尾根までの中ほどに、左手(山側)に炭釜跡を見てその先にドンドン岩がある。登山道上の1mほどのどうと言うことの無い平たい岩で、岩の下手の数mに渡って何箇所か、ドンと踏むとズンと返るスポットがあるが分かりにくい。岩でなくて土の所を踏む。ポンポン山の山頂近くと同じような感じである。ドンドン岩を過ぎて小さな尾根上に出るとそこが椿尾根で椿の木が多いが地形図の等高線には殆ど現れない小さな尾根である。すぐ先で再び真奥大滝の上流の沢が近づくと椿尾根は終わる。この左手の沢が最終水場となる。雰囲気のよい雑木林が続くが、殆ど最後まで展望はない。標高470m辺りで尾根に上がる。小さな鞍部になっている。初めて歩いた時は長谷地蔵方面への分岐のようなものがあったような気がしたがその後確認できない。宮津街道のルートの一つに長谷地蔵の前を通り上漆原を経由して宮津に向かう道もあったという。そうした道が通るとしたらもう少し南の標高350m弱の鞍部で長谷地蔵と真奥大滝をほぼ直線で結んだか。それでも昔の人は高所まで街道として登って来たものだと思う。

標高550m付近までほぼ尾根線に沿って登る。桧の植林と雑木林がモザイク状になっている。尾根は広くなったり狭くなったりする。標高490mと550mの辺りの二ヶ所に御影石の「村有界」と書かれた折れた標柱があった。今は一帯が舞鶴市内であるが、ここに村界があったということは、長谷村と上漆原村の合併前の明治22(1889)年より前の標柱と言うことか。とてもきれいな石で、もう少し新しそうな気がする。村界ではなく岡田中村の村有林界ということだろうか。

標高550mより上では桧の植林一色となり、緩く右手にトラバースしながら登り、主稜線に乗ると分かりにくい石浦コースと合流してイタヤカエデの大木の下を通って草むらの道を一登りで山頂に達する。

雑木林の歩きやすい道 |

「村有界」 |

村有界標柱の辺り |

最後は桧の植林 |

虚空蔵菩薩の石のお堂のある由良ヶ岳東峰は全方位、素晴らしく眺めが良い。虚空蔵ヶ岳と言う呼び方もあるという。三角点のある西峰ではなく祠のある東峰の方が標高も高く由良ヶ岳の本峰である。由良ヶ岳には、弥仙山と青葉山のような背比べ伝説があると言う。由良ヶ岳のライバルは赤岩山で、青葉山を追い抜きたい弥仙山同様、登る人に小石を積んで欲しいと願っていると言う。由良ヶ岳や弥仙山は青葉山や赤岩山に比べると、標高も確かに低いけれど山肌に露岩が少ない印象を受ける。お堂などの基礎にする石を運んでもらう隠された目的もあった伝承だったのかもしれないと考えてみたりする。

イタヤカエデ 大木 |

虚空蔵菩薩の お堂 |

東方 青葉山 |

東方 由良川河口「由良の門」 |

稜線はとても広く平坦である。「モミジの広場」というイロハカエデの大木の前の広場があるが、そのすぐ脇に大きな土場跡の「フィーリングコース」の終点があり興が削がれる感じがした。ここの看板からは、この車の幅のある作業道跡もハイキングコースとして使って欲しい雰囲気が感じられたが、あまりハイキングと言う雰囲気の道ではない。続いて「岩場の広場」の標識と小さな岩場があるが、広場と言う感じではなく、由良の街が見下ろせるが東峰からの由良の街の方が景色としては優れている。嶽コース登山口の古い登山案内板にある「天望台」が、この「岩場の広場」の事と思われる。この案内板では登山口から天望台までが1980m、山頂までが3000mとあった。東峰から20分ほどで、三角点のある西峰に着く。西峰からは天橋立が見下ろせるが開放感や歴史的な情緒は東峰に敵わない。西峰山頂は稜線と栗田方面と、林道を経由して白髭神社へ下りる道(チャレンジコース)との三叉路となっている。

稜線の様子 |

林道終点の案内板 |

天橋立 |

|

||

栗田湾 栗田半島 宮津エネルギー研究所など |

南方 丹波の山々と 雲海 |

「岩場の広場/天望台」から 由良の街 由良川河口 |

★林道から遊歩道を経て西峰など

参考時間・・・白髭神社-0:40-遊歩道入口-0:40-西峰

白髭神社から登山口までの途中の標高350m付近の岩の法面に断層が見える。上漆原鎌倉の白髭神社から左に入って林道上漆原和江線の標高420m付近に遊歩道入口がある。古い作業道を転用した遊歩道(登山道)のようである。

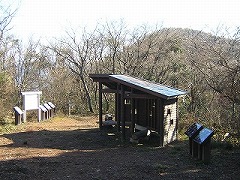

遊歩道入口から水平に多少戻るように尾根の鼻を周ると竹林になっている。西側の尾根のコブとの間の鞍部になっていて西側に古い道の跡が続いているようだが、遊歩道はここで北に向きを変えて由良が岳に向かう。竹林を抜けると尾根の西側に道がついている。150mほど登ると尾根は東に向きを変えて道は尾根の南側に移る。ゆるゆると登り、小さな谷を過ぎて標高540m付近にベンチと看板のある広場があり、南側の樹木を多少刈ってあるようだが、それほど展望はない。この広場の先でヘアピンカーブで向きを西に変えるが、尾根の鼻を回り込んでまた向きを東に戻すとすぐに分岐がある。直進が作業道跡の延長でフィーリングコースと言う名がついていて、由良ヶ岳の西峰と東峰の間のモミジの広場に続いている。左に折れるとチャレンジコースで西峰に直登する。

林道の途中から 由良ヶ岳を見る |

断層 |

断層の下から 振り返る |

遊歩道入口 |

尾根の鼻を回り込む |

竹林 |

チャレンジコースは西峰山頂直下まで木の階段が続く。それほど傾斜のきつい階段ではないがチャレンジではある。背中に赤岩山・杉山の山塊がある。

フィーリングコースは森林浴の道と言うことのようである。西峰三角点に最も近づく辺りまではそれなりの傾斜がある。その辺りまで雑木林で、そこから先は植林で平坦となる。終点のモミジの広場とは別に、そのすぐ手前が土場の跡のようで広場になっている。野鳥観察小屋とベンチがある。この広場の端から稜線上の、イロハモミジの大木のあるモミジの広場までは数mである。

標高480m付近 初夏 |

チャレンジコース 初夏 |

チャレンジコース 初冬 |

フィーリングコース 初冬 |

標高540m付近の広場 |

モミジの広場の西の広場と探鳥小屋 |

||

トップページへ |

資料室へ |

由良ヶ岳メインへ |