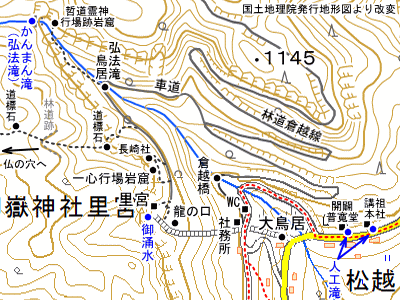

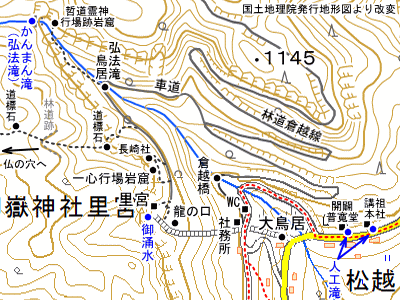

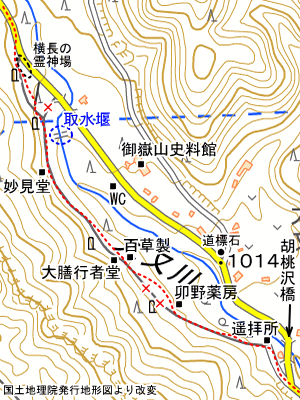

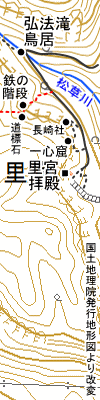

講祖本社辺りまでの地図

赤点線が古道遊歩の道

王滝の集落から田ノ原の登山口まで舗装された車道が通じているが、未舗装や歩道の旧道も御嶽古道として、霊神場へのお参りの道として整備されている。王滝村の観光サイトに「古道遊歩」の詳しい地図があって参考になるが、長い道程なので多少実際と違う所や2020年8月の状態などを書いておく。「古道遊歩」の道は区間によっては二重三重に平行していたり、ハイキング道として設定されていない車道沿いにも見所があったりして一度の訪問では見切れないので二度訪ねた。頁が大きくなったので1と2に分けた。

この頁は王滝口御岳登山の本道を一合目の王滝バス停から三合目の大又三社下まで、三合目から清滝入口までと、古道遊歩の道から外れる里宮から仏の穴を経て上条の仏の穴入口までの3節とする。四合目の十二権現より五合目の八海山までと花戸普𨛗堂上から野鳥の森などを経て銀河村キャンプ場駐車場まではその2に。

|

| 王滝バス停から 講祖本社辺りまでの地図 赤点線が古道遊歩の道 |

王滝のバス停で下りて、正面の公民館前の広場の真ん中の観光案内の看板の足元の古い一合目の標柱を見て出発。

滝旅館の跨道橋をくぐってすぐ上の左手の暗い坂道に入るとすぐに右上に古道遊歩の地図に遙拝所とある祠がある。南斜面末端のここからは御嶽山は見えないだろうと思っていたが、祠の下手に何の遥拝所か示す丸い碑石があり、ここは御嶽山の遥拝所ではなく愛宕や秋葉などの遥拝所であった。暗い坂道の分岐は上が暗いので行き止まりのようで見落としそうな感じがする。見落として直進しても里宮方面へは出られる。田島百草店と看板のある大きな建物のところで車道に出る。

勝海舟書の碑は車道から法面に開かれた階段を上った上の左右にある霊神場の左側の一番道に近い所にあるが、この霊神場のすぐ上にあるお宅が住まなくなって階段とお宅の前の道の草刈りがされなくなったようで、勝海舟の書いた碑はヤブを分けて見る。古道遊歩の地図では勝海舟が書いたのは「倉石明神の碑」としているが、「倉原明神」と書いてあると思う。「倉石」にせよ、「倉原」にせよ、それが何なのか、どこかの場所なのか、分からない。お宅前から上はアスファルト舗装でヤブはない。

滝旅館の跨道橋を くぐって |

遥拝所 |

「田島百草店」と 看板のある建物 |

火の見櫓の 分岐 |

勝海舟書の碑へは 左の階段へ |

勝海舟書の碑 「倉原明神」だと思う |

御嶽神社の里宮の古道遊歩の地図に371段と書かれる参道の石段の長さに怖れをなしていたが、石段は中ほどから段が低くなり、踊り場が多いので思いのほか楽に着く。岩壁から二筋の水が吹き出る御涌水の姿は素敵である。里宮境内の看板にある石段の数は古道遊歩の地図にある数と少し違う。里宮の石段の先で岩壁を背にしているのは拝殿で、本殿は拝殿の背の岩壁の割れ目のような窟の中にあるようなのが拝殿の横から見える。

御涌水、拝殿と右手に進んで階段を少し下りると駐車場のような広場があり、その先に車道が延びていて一心行場岩窟、仏の穴、かんまん滝の入口がある。一心行場岩窟は階段を少し上った先にあり、長崎社の前を通ってまた車道に戻る。長崎社は、看板にあるのだが、どこが長崎社なのか、それらしきものはあるのだがどうもよく分からない。仏の穴への道の分岐の看板には薬師如来岩窟入口とあり、途上の看板には薬師如来・白体龍王とあってそれぞれ祀られているようなのが仏の穴だが、仏の穴は幕岩を乗り越えた尾根の反対側なので行くにはかなり時間がかかる。仏の穴へは下に別節とする。一心行場岩窟は仏の穴に通じているという伝承があるようだが、入ってみても先の見えない横穴などは見当たらない。先の見えない岩の割れ目は幾つもある。かんまん滝は松草川の源頭にかかる滝で、入口には立派な石鳥居があって「弘法滝」と扁額があるが、松草川は石鳥居の辺りより上でほぼ伏流しており、かんまん滝もまた水量に乏しい。滝壺は広く、滝の裾に何体か石像があり、滝壺から一段上がった所に水行の足場として設けられたと思われる平場の段があるが、水行するような姿を見るのは時期を選ぶのかもしれない。滝の向かいには哲道霊神行場跡の碑石のある洞窟がある。弘法滝鳥居から更に車道を進むと林道倉越線に出て、下ると里宮の社務所前に戻る。

御嶽神社里宮の社務所の前に駐車場があり、道は駐車場から右手に下っていくが、左手の水平の林道倉越線の方に引き寄せられてしまった。倉越橋で松草川を渡って、親柱の銘板に「倉越線」とあるのを見てから間違いに気が付いた。里宮社務所前から進んで松草川の川縁で倉越林道が分岐しているように描かれている古道遊歩の地図だけを見ていたのがまずかった。実際は地形図にあるように社務所のすぐ下で分岐している(2020年現在の国土地理院の地形図でも一部の縮尺では古道遊歩の地図と同じく誤っている)。松草川は御嶽登山の前に重潔斎をしていた頃は淵で水垢離をしたようである。

里宮大鳥居 |

中ほどの低い石段 |

御涌水 |

一心行場岩窟入口 |

一心行場岩窟と八幡社 |

長崎社(?) |

長崎社入口 |

仏の穴道分岐 |

弘法滝鳥居 |

伏流の松草川 |

かんまん滝への道 |

かんまん滝下の橋と石段 |

かんまん滝(弘法滝) |

かんまん滝の滝壺に 石像と段 「木曽の御岳」には 「唐沢の滝」とある |

哲道霊神行場跡岩窟 |

講祖本社の辺りは旅館の前毎に水行用の人工滝がある。連なる霊神場は中京方面の多い黒沢口と違い、関東の講社のものが続く。しかし中京圏や関西のものも散見する。

古道遊歩の地図にある里の駅王滝おんたけ広場の建物の横の「水車」は石置き屋根の伝統的な設えだが、周りの木々が伸びて長らく稼働していない雰囲気である。

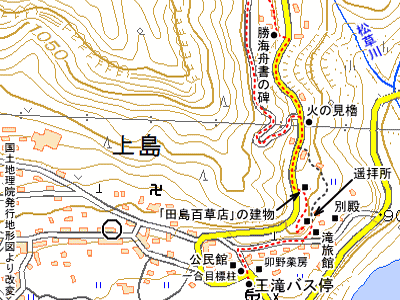

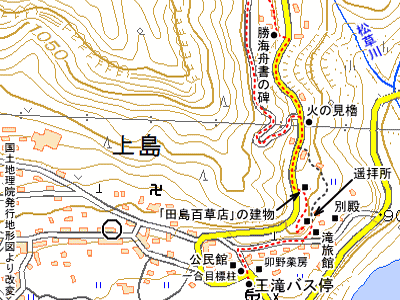

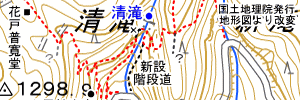

二合目付近の地図 赤点線が古道遊歩の道 |

二合目胡桃沢橋の下手から左の旧道に入り、三つ目の茶屋を兼ねた百草薬屋の百草製(田島百草店)の前から未舗装路となり、暗い桧林の下の道となる。百草製の建物は火の見櫓の下の田島百草店の本店だったのか。二つ目の卯野薬房は王滝のバス停前にもあるのが今の本店か。百草店の広い窓硝子に茶小屋としての歴史を見る。植林の下にも霊神場が続く。右手が明るくなって桧林を抜ける辺りで左手に小沢と妙見堂がある霊神場があり、摩利支天尊の石碑が目立つ。右手下方には大又川の取水堰が見える。標高1050mの車道に出る手前の横長の霊神場は圧巻である。

霊神場は講社毎なのだろうが、中には「某家」といった、家毎の霊神場がある。

少し前の古道遊歩の地図を見ており、御嶽山史料館併設の郷土料理「ひだみ」のドングリ料理を食べてみたいと楽しみにしていたのだが、御嶽山史料館は休館で「ひだみ」も開いてなくて残念。2020年にいただいた古道遊歩の地図には御嶽山史料館は休館中とある。

古道遊歩の地図で「香雲殿」と書いてある、たかの湯の向かいにある霊神場の「香霊殿」の前を過ぎて、大又三社の山が見える。

道路脇の人工滝 |

二合目遥拝所 |

卯野薬房 |

桧林下の霊神場 |

妙見堂 |

取水堰 |

道沿いの 横長の霊神場 対面にもある |

ゴミ置き場横の道標石 烏の糞が掛かっていた 指差しの刻がある |

休館の御嶽山史料館前 右に映っているのが 多分併設の「ひだみ」 |

フシグロセンノウ |

「香霊殿」だと思う |

大又三社の山 |

|

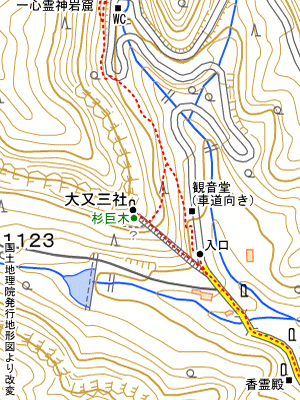

| 香霊殿・三合目大又三社下から 清滝辺りまでの地図 赤点線が古道遊歩の道 |

大又三社の参道の石段は古道遊歩の地図に383段とあって、御嶽神社里宮の社務所からより10段ほど多いだけだが、踊り場が少なく段が途中から低くなったりもしないので、御嶽神社里宮よりも息が切れる。一番上の幕岩の少し下から清滝の方に緩やかに下がっていく道がある。反対側にもヤブになっているが路盤のようなものが見える。古道遊歩の地図には幕岩は「仏の穴から新滝まで続いている」とあるが、初訪時は「仏の穴」がどこなのか分からなかった。帰宅して「木曽の御岳」(1974)を読むと55頁に御岳神社里宮の境内の天の岩戸と呼ばれる洞窟が「御岳の大溶岩流のつくった大岩壁のちょうど裏側にあたる仏の穴という洞窟に通じていると伝えられている」とあり、「王滝村の石造文化財」(1975)の地図やネット検索を合わせると里宮のある尾根の西側の溝口川側の、里宮の西方の幕岩の一角に仏の穴があると分かった。

三社の向かって左下に日本一高い標高に育ったと言われるという杉の大木を見る。

大又三社へ寄らない歩道は、古道遊歩の地図では清滝近くまで車道を上った先に入口が描かれているが、実際の入口は大又三社の石段のすぐ横にある。沿道のカツラの木から甘い香りがしている。

大又三社の 石段 |

大又三社手前の 杉の大木 |

三社右手の 幕岩 |

石段途中の 清滝方面下り口 |

清滝へ 下りていく |

大又三社石段下右手の 旧道入口 |

大又三社合流点 石段上側から |

大又三社合流点 石段下横側から |

清滝へ 登って行く |

道の脇の カツラの木 |

右の清滝入口へ 下りる |

車道に下りて 清滝を見る |

|

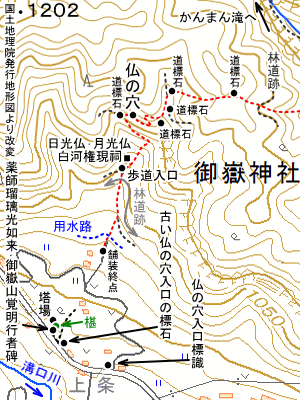

| 仏の穴の地図 |

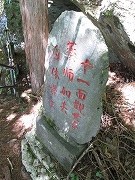

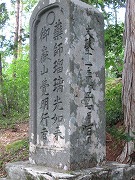

薬師如来と看板にある道に、薬師如来は一心窟と同じように車道からすぐの所にあるのだろうと入ってみると、道の細さと荒れ具合といつまでも山の斜面を登るのに少々驚く。看板にある薬師如来は幕岩を越えて尾根の反対側に少し下りた仏の穴に祀られているので、薬師如来の看板が仏の穴への入口である。斜面の最後の急斜面を鉄の階段で登ると幕岩の上の台地に出て、新しい感じだが傾いている薬師如来への道標石がある。ここから幕岩の上の台地の中の緩く浅い谷地形を登る。林道跡を横断してもう少し登るとまた同じ道標石があり、そこから尾根の西側へ広く浅い谷地形を下る。一下りで谷の股があり、少し古い道標石があって仏の穴への道と山道を分けている。更に僅かに下るとまた同じ少し古い道標石があって山道と仏の穴への道を分けている。道標石に従って右に入るとすぐにまた同じような道標石がある。気が付かなかったが三つ目の少し古い道標石も山道の分岐(北へ尾根道か)だったのかもしれない。三つ目の少し古い道標石から幕岩の切れ目の急斜面に下る。鉄パイプの手摺りが設けられた狭い道を二回ジグを切った先に石碑があり、そのすぐ下が仏の穴である。

仏の穴はカマボコを横から見たような穴で、丸く湾曲した天井で左右に奥があり左右とも祠のある奥が金網や柵に覆われていて、祠より奥の方が窺えない。カマボコのような天井と筒のような両脇の奥行きを見るに、この穴は溶岩の流れ抜けた溶岩洞窟でないかと思う。左右の祠の間は平場となっている。燭台や賽銭箱が倒れているのを見ると、あまり人が来ないので野生動物が雨宿りなどに利用しているのでないかと思う。平場に白木の台を積み重ねてブルーシートで覆ってあったのは何かの行事の準備であったか。

斜面の細道を登る |

ここの幕岩は低い |

鉄階段で幕岩の上へ |

幕岩の上の 最初の道標石 |

植林の道を 登る |

林道跡を 横断 |

二番目の道標石 ここから下る |

緩い谷間を 下る |

三番目に見る道標石 左から下ってきた |

急斜面の道 |

鉄パイプの手摺り |

石碑 |

仏の穴南側 |

仏の穴北側 |

少し下がって見た仏の穴 |

仏の穴の直下に短い鎖場がある。鎖場と下の階段で急斜面を下りると道標石があり古い作業道跡の道で、幕岩を左に見ながら下っていく。日光仏・月光仏・白河権現の祠の前を過ぎて古い林道跡に出る。雨裂と下草で久しく車が走っていない風の林道跡を途中から右手に下り、用水路を渡ると水田跡の植林で、用水路の水が漏れて湿った道を下るとアスファルト道の上条の最終人家前に出る。林道跡に出る所とアスファルト道に出る所にも三番目以降に見たのと同じタイプの少し古い道標石がある。

水田や畑の間を曲がりくねって下る道で溝口川に沿った道に出る所の畑の獣除けネットの内側に仏の穴入口の標識があるが、ネットの内側なので気づきにくい。この道を少し上った所に赤い字の少し古い仏の穴入口の道標石があって、山手に入る坂道が一直線に延びているが、先は草むらと新しい道の下の法面で行き止まり状態である。

少し古い赤い字の仏の穴入口の道標石の、一直線に登る道の対面に木立の森の小山があり、登る階段がある。階段を登るとサワラの巨木を背にした薬師瑠璃光如来と御嶽山覚明行者と記した碑石がある。グーグルマップ(2020年9月現在)で「覚明行者のお墓」となっているが年記の文政11年は覚明の没年の42年後であり覚明の墓とは考えにくい。見上げて薬師如来の祀られる仏の穴の遥拝所の碑なのだと思う。サワラと碑石が小山の一番高い所ではなくて、もう少し先の最高所は霊神場の基礎のようになっているが、霊神碑は角柱の一基のみで一角に石仏などが並んでいる。

仏の穴から下る |

幅広の道を下る |

幕岩の岩壁 |

日光仏・月光仏・白河権現の祠 |

林道跡に出る |

用水路を渡る |

舗装路終点 最終人家前 |

上条の 農村 |

獣除けネットの内の 仏の穴入口標識(右上) |

新しい仏の穴入口の 標識アップ |

昔の仏の穴入口 右に道標、先は行止 左の階段は薬師覚明碑へ |

昔の入口右手の 少し古い仏の穴入口の 標識アップ |

薬師如来と覚明行者の碑と サワラの巨木 |

薬師如来と覚明行者の碑 アップ、文政11年 |

薬師覚明碑の上の 霊神場 |

参考文献

王滝村,御嶽 古道遊歩,(2012).

矢崎晴美,王滝村の石造文化財,木曽郡王滝村教育委員会,1975.

生駒勘七,御嶽山座王権現登山儀式次第,修験道史料集1 東日本篇(山岳宗教史研究叢書17),五来重,名著出版,1983.

生駒勘七・沢頭修自,木曽の御岳,信濃路,1974.

トップページへ |

資料室へ |

御嶽山メインへ |