高山小字一本木から

高山小字一本木から |

| 明ヶ田尾山 | 高山から |

| みょうがたおやま |

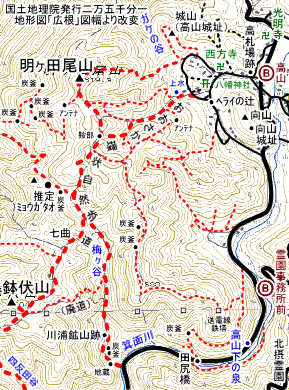

明ヶ田尾山は高山の里山で、この地域の商業の中心地であった池田への道の入口にあたり、地形図に記載されている道以外にも高山側の多くの尾根や谷に道や踏み跡がある。そうした道の中にはもう殆ど使われておらず、倒木やヤブが覆い被さっているものもあるが、掘り込まれたり何度も付け替えられたりした、大事に使われてきた跡を残している。

|

★高山から

地形図に記載されている、おおさか環状自然歩道の一部ともなっている道が、道標、足場とも最も整っている。稜線に上がってから山頂までは、おおさか自然環状歩道を外れることになるが、道ははっきりしている。国土地理院の地形図(2012年現在)は詰めが、おおさか自然環状歩道が通る谷筋と違う谷筋に歩道を記載している。おおさか自然環状歩道は一本南の谷筋で標高600mを切る鞍部へ上がっている。地形図に道のある谷筋にも杣道があるが、おおさか自然環状歩道ほどははっきりしていない。また、この杣道の尾根に上がる地点は少し北側の支稜である。

高山バス停から西に入る。高札場が残されている。妻入りの、茅葺が青い金属板で覆われた屋根の目立つ西方寺の前の二股を左に入り、八幡宮の前も過ぎて、左手の向山と右手の明ヶ田尾山の鞍部を越えるところの三叉路を右の山手に入るように明ヶ田尾山への道標がある。少し進むと登山口と道標がある。そのまま山手の道を進むと高山城址の裏手を経て西方寺前に戻る。八幡神社の南側の細い農道を登ると登山口への近道だが分かりにくい。

高札場跡 |

西方寺と明ヶ田尾山 |

登山口からしばらくは車の幅があるが、長く車は入っていない様である。貯水槽とコンクリで覆われた沢に突き当たって左の狭く暗い谷間に入る。入口に古いお墓か、ひとつ石塔がある。道は右岸のやや高いところに付いているが間もなく沢に下りて何度か渡渉する。と言っても水はごく少ない。途中で右岸の尾根に上がる分岐もあるが気が付かないで通り過ぎるかもしれない。

水源とも言うべきジメジメした道標のある谷間の二股で道は右股に入る。左股にも道があるのだが、傷んでいて二股のところでは左股に道があることは殆ど分からない。右股に入ると傾斜がきつくなり、ウネウネとカーブを繰り返して登る深い雨裂の中の道となる。杉の植林が雑木林となり、空が明るくなってすぐに稜線である。

稜線の西側には馬駈場と呼ばれる広く浅い直線的な谷が広がっている。木も少なく北北西の山頂に向かって馬が駈けられそうではある。山頂へはその馬駈場の東の縁を歩く。5分ほどで明るい雑木林の中の山頂に着く。明るく開けた感じのする山頂であるが、展望は無い。

右近生誕碑と 八幡神社 |

ヘライの辻 南側から |

登山口 |

柿の木の横を進む |

上水施設 |

植林の中の道 |

谷の二股を右に |

雨裂の深い道 |

稜線間近 稜線に出ると雑木林 |

アカマツが 多い稜線 |

馬駈場と呼ばれる 稜線西側の窪地 |

山頂 |

・東尾根

山頂から東に延びる尾根に目印などが付いている。高山の城山の付け根から登って来る道で、城山の西側の「ガケの谷」を源頭で渡り、踏み跡のはっきりしない斜面を北に登って東尾根に上がり、北斜面を巻きながら登るが、山頂までの最後の100メートルは全く踏み跡を感じないが、きれいな林床なのでどこでも登れる。北斜面の道床もあまり踏まれておらず時折見失う。昔からの道ではないのだろうが、東尾根を山頂まで尾根線に忠実に登る踏み跡が多少はっきりしている。

参考文献

西川隆夫,豊能ふるさと談義,北摂振興,1995.

トップページへ |

資料室へ |

明ヶ田尾山メインへ |