2000m標柱前から

妙見ノ頭〜親不知ノ頭の

萩原側斜面を見る

2000m標柱前から 妙見ノ頭〜親不知ノ頭の 萩原側斜面を見る |

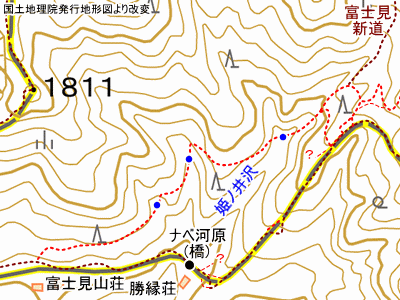

大菩薩嶺の萩原側の登山口である上日川峠から大菩薩峠に向かって福ちゃん荘前を過ぎて富士見山荘前の富士見平に新峠道より一段高い所を通る旧道の入口がある。岩科小一郎(1959)の「大菩薩連嶺」では勝縁荘から新峠道が尾根を上がり、右の斜面に入っていくところでそのまま尾根を登り続けるのが旧道とある。S.Tom は富士見山荘前からの旧道の姫ノ湯沢(姫ノ井沢)を渡った先から尾根の新峠道より上の旧道へのつながりが不自然であることから岩科小一郎(1959)の書くルートが本来の旧道であっただろうとするが、私も見てきた所、富士見山荘前からの旧道の姫ノ井沢左岸から尾根の上までを繋ぐ不自然でない道の路盤が笹に覆われてあった。

|

今の萩原側旧道の入口は富士見平、休業中の富士見山荘前にある。天気が良ければ富士山を背に旧道に入る。カラマツ林の笹の中の細道に塩ビのパイプが落ちていたり埋まっていたりする。少し上ると塩ビのパイプを収めたコンクリの桝が道の脇にある。昔、富士見山荘の主人がこの旧道に入ろうとすると止めようとしたというのは水道保守の道として使っていたのを荒らされたくないと考えたからか。

比較的平坦なトラバース道のすぐ下に湧水を見て、少し下って湧水の小沢を渡る。この二ヶ所の湧水は富士見山荘の用水ではなく、富士見山荘に続くパイプの上流は山手側の高い所を通っている。次の沢は少し大きいが靴を濡らすこともなく水が石の間を流れているのを踏んでいく。この沢も富士見山荘の用水ではなく上流側にパイプが吊り橋のように渡っているのが見える。

富士見山荘前入口 |

路盤から露出する塩ビパイプ |

唐松林の斜面の道 |

湧水の小沢 |

次の沢 |

谷奥にパイプ渡る |

少し斜面を上り尾根の鼻を乗り越して緩やかにトラバースで下っていくと先は斜面が立ち雪崩で倒されたらしき擬木の手すりが続いて姫ノ井沢側に落ちている。足場は広くしっかりしており、手すりが無くても姫ノ井沢に落ちるということは無さそうである。姫ノ井沢を渡る所は二股の下で、石は滑りやすい。

姫ノ井沢渡渉点付近拡大図 |

姫ノ井沢の左岸のなだらかな広がりを上る。傾斜が加わる所が本来の旧道の折れ目で斜面に入っていくが分かりにくい。入った斜面の上に勝縁荘か三界庵の用水らしき二本のパイプが頭上の高さで横断しているのが見える。今の旧道は傾斜の加わった姫ノ井沢左岸を更に上る。道の脇から湧水があって、すぐに富士見新道分岐で、富士見新道は直進。今の旧道はUターンするように向きを変えて更に右側の斜面を上る。姫ノ井沢は富士見新道分岐より上が湧水帯であちこちから水が噴き出し、取水のパイプが散乱している。

姫ノ井沢に下りる |

姫ノ井沢渡渉 |

斜面に右へ曲がっていく 旧旧道分岐 |

今の旧道 脇に湧水 富士見新道分岐のすぐ下 |

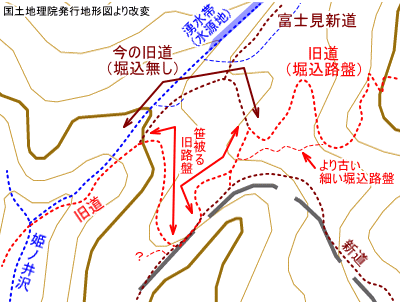

一登りで尾根の上に出ると右側の尾根の下方向から笹で覆われた広い路盤が突き当たっている。この路盤の突き当りより上で掘り込み道となる。突き当たった笹で覆われた路盤より下の今の旧道は掘り込みが全くないので、姫ノ井沢の取水地保守の為の新しい道に掘り込みのはっきりしていた所を新しく繋いで今の旧道としたものと思われる。

突き当たった広い路盤を下ると掘り込みのより古い路盤と絡みながらすぐに新道の道に下りる。新道に下りたすぐ下手に姫ノ井沢側への入り込みが二ヶ所あり、上手のものは笹で覆われているが掘り込み道の路盤で姫ノ井沢左岸の、先に見た二本の取水パイプが頭上を横断している路盤に繋がっている。この姫ノ井沢左岸から二本の取水パイプをくぐって一旦新道に上がり、すぐに右の斜面に逸れる新道の先を見送って尾根を上がり今の旧道に突き当たるのが本来の旧道であった。本来の旧道の一部に新道が重なっていた。

笹で覆われた広い路盤が今の旧道に突き当たる所は尾根線から少し西側に下がった所だが、少し尾根の下手から尾根線にほぼ忠実に上がる細い掘り込み道の路盤も分岐して、もう一段上で今の旧道に合流している。これはより古い旧道の路盤と思われる。

富士見新道を分け 掘り込みの無い新旧道を 振り返る |

姫の井沢端から 斜面に上がっていく 旧旧道 |

旧旧道が尾根筋の 新道に上がる処 (旧道側から) |

旧旧道が尾根筋の 新道に上がる処 (新道側から) |

尾根筋の新道から 旧旧道に入る処(左) |

旧道の掘り込み始まる所 右から旧旧道の平路盤 |

新道の上の尾根筋 切替られた旧旧道二条平行 |

尾根筋の細い掘り込み (旧旧旧道) |

二ヶ所の新道の姫ノ井沢側への入り込みの下手の方は、尾根線の東側に位置する新道に対して西側を上がってきた古い路盤のようにも見えるが、入り込みの先の路盤がはっきりしない。勝縁荘横から尾根線の西側斜面に上っていく古い路盤はあるように見えるが、なだらかな広い斜面で掘り込まれておらず、笹の生えの薄さも見えず、はっきりしない。

勝縁荘上の カーブ内側旧道 |

勝縁荘向かい 尾根西斜面 |

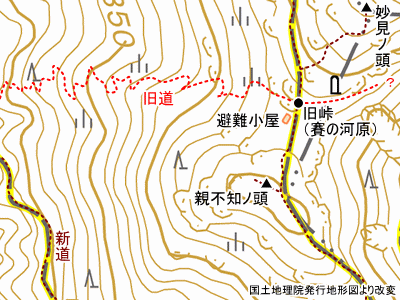

本来の旧道と合流した今の旧道はグネグネとくねった掘り込みの道で斜面を上がっていく。所々に付け替えた古い掘り込みが平行する。主稜線西側の笹斜面が一望になって斜面の傾斜が緩んでも掘り込みを交えてグネグネと上る。賽の河原の避難小屋の裏口に向かうように旧峠に上がる。小菅側には旧峠の鞍部を突っ切って妙見ノ頭の南斜面に入っていく広い路盤が見えるが笹で覆われている。

グネグネの道 |

所々切替跡と平行 |

神部岩方面の展望が広がる |

賽ノ河原に上がる |

参考文献

岩科小一郎,大菩薩連嶺,朋文堂,1959.

S.Tom,大菩薩峠旧道 page 1 __ 樵路巡遊,樵道巡遊.(2024年11月3日閲覧)

ビール隊長,大菩薩(富士見新道),山とビール.(2024年11月3日閲覧)

トップページへ |

資料室へ |

大菩薩嶺メインへ |