鍋頭

親不知ノ頭から

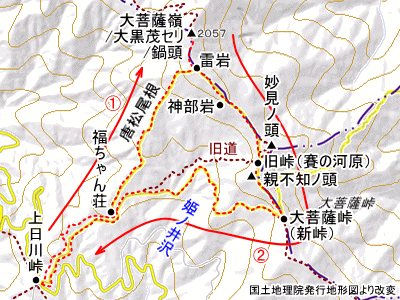

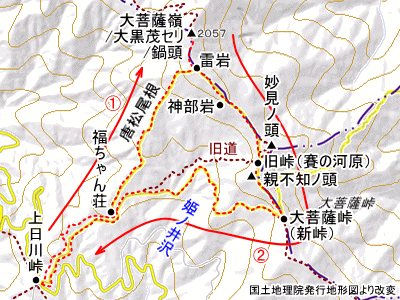

行程図

鍋頭 親不知ノ頭から |

行程図 |

子供の頃に親に連れられてハイキングで行った。楠原佑介・溝手理太郎(1983)の地名用語語源辞典に「みょうぎ」の語源説の一つに「めげ(損)転で『崩壊地形』を呼んだか。」というのがあって、「みょうこう」にも「メゲ(壊)という自然地名が先行して存在していた可能性もありうる。」とあって、似た音の「みょうけん」もメゲの清音化があるのでないかと考えて、子供の頃にも通ったはずだが記憶にない賽の河原というガレ斜面の妙見ノ頭を見にもう一度行ってみようと思った。

萩原と小菅か丹波山の集落同士を新峠経由でも全部歩きたいとも思ったのだけど、本当に大きな峠で長くなるのでバスの寄せている上日川峠から周回に留める。唐松尾根で先に最高点の鍋頭(三角点の所)に登り、妙見ノ頭を見て新峠から新道で上日川峠に戻った。子供の時に父の運転する車で上日川峠まで行って介山荘の脇を歩いた記憶はあるのだが、唐松尾根を通って周回ルートにしたかどうか記憶にない。

上日川峠から歩道を上る。全然子供の頃の記憶は蘇らない。

福ちゃん荘前から唐松尾根を登っても子供の頃の記憶は蘇らなかったが、鍋頭の展望のない針葉樹の静まり返った樹林の中の山頂とそこに立つ山頂標識と、雷岩から介山荘へ下り始める辺りの道では記憶が蘇る。子供の頃に登った日は殆どガスで近い展望も得られず足元の路盤と岩を見ていたのを思い出す。雷岩の下の笹原に鹿を見る。初めて見る野生の鹿に目を輝かせる児童を見る。賽ノ河原のケルンというにはずいぶん大きい石の積み上げが並ぶのを見て「何これ?」、「おっぱいにしか見えん」などという若人の声を聞く。

鍋頭山頂 |

鹿を見る |

写真なら子供の頃から 見覚えのある景色 |

賽ノ河原の 石積み |

午前中は東の空に雲が多く妙見ノ頭の斜面の写真を撮るにも雲の影が入ってうまくないと思っていたが、次第に晴れ間が増え雲の影のない写真が撮れた。妙見ノ頭の「みょうけん」は賽ノ河原の石原を指す「めげ」を含むのでないかと考えていたのだが、傾斜が緩く潰れているとか壊れているというほど激しい印象がなかった。植生の乏しい緩斜面「むけ(剥)・の(野)」の転が「みょうけん」でないかと思い直す。親不知ノ頭近くの岩に座って富士山を見ながら昼食。

新峠から新道を下る。子供心にハイキング道だから細い山道のはずと思っていたのに車の通れる幅があり平らによく整備された新道の砂利道と所々にベンチがあったのも思い出す。

福ちゃん荘前からの下りは車道にした。上日川峠までの時間は登りより短かった。距離が殆ど同じで傾斜も少ない道なら、地道よりアスファルト舗装の方が早くなるのだなと思った。ロッヂ長兵衛の前の宝暦七年の年記のある古い道標石を見る。こういうものに目が行く歳になったのだなと思う。

富士山見れた |

新道 |

上日川峠の道標石 |

大菩薩嶺の「嶺」は「とうげ」と読むべく宛てられた字で、大菩薩峠近傍の三角点ということで名付けられた三角点の名が山名の扱いで地形図に記載されたもので、「だいぼさつれい」という山名が古くからあったというわけではない。大黒茂セリは丹波川側から見て大黒茂谷のセリ(迫)、鍋頭は萩原側から見て鍋のような頭ということだという。

大黒茂谷の名は泉水谷の合流点の地貌に因むのでないかと思う。一本上手の牛首谷は合流点付近で回り込む「尾背くびり」に因むに間違いないと思う。大きい黒樅の谷は違うと思う。クロモミと呼ばれる木はないというが、黒樅と呼ばれていても良さそうな木なら牛首谷でも一本下手の小室川の奥でもあるだろう。大黒茂谷は最下流部に巨岩帯があり巨岩の間から落ちる小滝で泉水谷に合わさるので、「おほ(大)・ゴラ・ま(際)」か「おほ(大)・ゴラ・め(目)」の転が「おおくろも」でないかと思う。

・大菩薩

岩科小一郎(1959)の「大菩薩連嶺」(松井幹雄(1929)の「大菩薩連嶺」もあるので、以下「岩科『大菩薩連嶺』」とする)に、大菩薩の語源説に八幡説と観世音説と妙見説があり、岩科は妙見説を採るが、信仰を集める著名な神仏が鼎立する語源説はどれも違うということだと思う。他に田島勝太郎(1935)の「奥多摩」に引用される雲峰寺の由緒記に行基大菩薩の因縁によるとの説があったが、話の発祥が雲峰寺のある麓の裂石で、雲峰寺で妙見菩薩を祭っていたゆえか、岩科(1959)は挙げなかったようである。岩塊斜面の広がるガレた旧大菩薩峠の所の妙見ノ頭側の賽ノ河原の所で尾根を越える道であると言う事の、「つえ(潰)・をそ(峰背)・ち (道)」の転訛が「だいぼさつ」と考えていた。

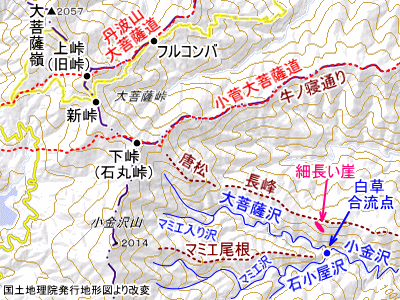

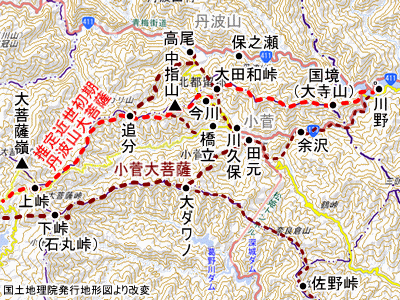

だが、崩れた尾根を横断する道ではあっても、崩れた尾根を辿る道ではない。八幡説と観世音説の元の記載がある甲斐国志を読み直して、甲斐国志が「大菩薩坂」の項で大菩薩旧峠でなく石丸峠を通るルート(小菅大菩薩道)を説明し、大菩薩旧峠を通るルートは別項の「丹波山大菩薩」の項で説明しているのを改めて見て、「大菩薩」の名の発祥が八幡説か観世音説なら妙見ノ頭と離れた石丸峠でも良いと思った。また、岩科「大菩薩連嶺」を読み直し、石丸峠の高まり(天狗棚)に突き上げる小金沢の支流の名が大菩薩沢であるのを見た。頂の名は突き上げる沢や谷の名で付けられる例が多い。大菩薩嶺の頂の別名の大黒茂セリも大黒茂谷のセリ(迫)であって、セリとか山とか岳と言った山名語尾を省く例も多い。妙見信仰の色濃い丹波山大菩薩旧峠ではなく大菩薩沢の突き上げの天狗棚のすぐ脇の峠である石丸峠が大菩薩峠の名の発祥ということも考えられると思い、考え直すことにした。

小菅大菩薩峠は今の石丸峠だが、岩科「大菩薩連嶺」によると地元には小菅大菩薩峠や大菩薩峠との呼び名は無いという。小菅大菩薩が下峠であり受け入れにくいが新称の石丸峠であり、丹波山大菩薩が上峠だという。石丸峠付近に妙見ノ頭南斜面のようなガレ場は無く、疎林の笹原である。石丸峠に突き上げる南東側の小金沢の支流が大菩薩沢という名である。享保15(1730)年の小菅村の明細書に「小菅村ノ内大菩薩峠明見大菩薩ノ宮 是ハ都留郡山梨郡境ノ宮ニテ御座候故書記申候 但シ両郡ヨリ壱社宛相等ニ立置申候」とあったという。妙見大菩薩社が二つあり小菅分と萩原分というのは甲斐国志の大菩薩坂の項にもあり、石丸峠に地蔵尊があったとされるが妙見祠はなく妙見ノ頭に妙見祠の跡があるので小菅村明細書と甲斐国志の大菩薩坂の項の前の方は小菅からの上峠のことを書いていると取らざるを得ない。

小菅大菩薩峠は今の石丸峠だが、岩科「大菩薩連嶺」によると地元には小菅大菩薩峠や大菩薩峠との呼び名は無いという。小菅大菩薩が下峠であり受け入れにくいが新称の石丸峠であり、丹波山大菩薩が上峠だという。石丸峠付近に妙見ノ頭南斜面のようなガレ場は無く、疎林の笹原である。石丸峠に突き上げる南東側の小金沢の支流が大菩薩沢という名である。享保15(1730)年の小菅村の明細書に「小菅村ノ内大菩薩峠明見大菩薩ノ宮 是ハ都留郡山梨郡境ノ宮ニテ御座候故書記申候 但シ両郡ヨリ壱社宛相等ニ立置申候」とあったという。妙見大菩薩社が二つあり小菅分と萩原分というのは甲斐国志の大菩薩坂の項にもあり、石丸峠に地蔵尊があったとされるが妙見祠はなく妙見ノ頭に妙見祠の跡があるので小菅村明細書と甲斐国志の大菩薩坂の項の前の方は小菅からの上峠のことを書いていると取らざるを得ない。

田島勝太郎(1935)の「奥多摩」に「現在小菅村故老の記憶を辿って見ると、フルコンバにある荷渡場が尤(ママ)も最も古く、殆ど跡を見出し得ぬ位」とあるが、その荷渡場跡は1935年頃の小菅村の古老の記憶でフルコンバ附近での最古かもしれないが、それ以前に峠の荷渡場があったとは考えられないか。また、新道沿いのニワタシバの「上部の藪の中に旧道の道形に沿ふて小屋場がある。これが中古(ふる)の荷渡場で、明治十二年までは此の荷渡場を使用してゐたさうだ。」という。「武蔵アルプス」が安政頃の大菩薩峠の旅行記と見られると抄出し、岩科「大菩薩連嶺」がこれに出てくる荷渡し場は峠ではなくフルコンバだとする、小川泰安(泰堂)の「艸枕之記」の天保11(1840)年の大菩薩越えの前泊地が余沢で「嶺にいたれば路の左りに三間四面ばかりの地蔵堂ありて」中の荷物を見、「親しらず子知らずなどいふ処を過ぎて」を素直に読むなら小菅から登って荷渡場の地蔵堂の場所は親不知の頭のすぐ下の上峠(旧峠)である。益田勝利(1935)の大菩薩今昔雑記に明治初めの上峠が新峠に付け替えられた際に「下峠の荷渡小屋も廃されて、小菅との荷渡も上峠にて行ふやうになり、この小屋も峠から数丁小菅側へ下つた地点に移転された」とある。大菩薩今昔雑記は通読して凡そ萩原側の古老などからの話に基づくと思われる。古老必ずしも真を語らずだが一世代程度の昔である。上峠の地蔵堂が丹波山との荷渡小屋であったのが、天保11年より後にフルコンバ附近に下ろされ、更に今のニワタシバの上の尾根上旧道沿いに少し上げて移転し、萩原側の地元の記憶で明治初め頃の新峠の新道開通に伴い小菅との交易を担ってきた下峠の荷渡小屋と丹波山との旧道沿いの荷渡小屋を集約して新道沿いのニワタシバに新しい荷渡小屋を設けたようだったということのように思われる。

新峠の地蔵が元は旧峠にあった地蔵堂に収めるもので、同様の荷渡し小屋があったとされる石丸峠にあった地蔵と対で商人達によって屋内仏として作られたとみられることは岩科の地蔵像の作りからの検討の通りと思われる。小菅村明細書から艸枕之記までに110年ある。岩科「大菩薩連嶺」が旧峠にあったのが妙見社との傍証とする昭和29(1954)年の旧峠マイクロウェーブ中継所建設時の出土品に関する益田勝利からの書簡中に挙げられた出土品は妙見社跡でも地蔵堂跡でも出土しうるもので、妙見社の跡と絞ることは出来ないように思われる。艸枕之記からマイクロウェーブ中継所建設までに113年ある。大正9(1920)年の松井幹雄の紀行でも下峠の石仏は地蔵堂の無い笹の中の露仏であった。下峠の地蔵堂に使われた釘や奉納された古銭も大正9年の時点で笹の下の土中だったのだろう。

甲斐国志の大菩薩坂の項の妙見社前で萩原と小菅の荷渡しが行われる話も後のフルコンバ附近という荷渡場の位置とは異なるが、下峠に妙見の形跡がないので甲斐国志の頃或いは甲斐国志が参考にした資料の頃の上峠での荷渡しの実態を記していると考えられる。甲斐国志が二つの妙見大菩薩社と妙見社前での荷渡しを小菅大菩薩道の大菩薩坂の項に書いているのは丹波山大菩薩の項に書くべきであったことを、聞き取りの際の不分明をそのまま記していたのでないか。

小菅から上峠への道は明治初め頃に小菅村民によって開かれたと小菅村郷土小誌は記すが、上峠も小菅村に接しており、岩科「大菩薩連嶺」の図にある旧道の橋立集落のすぐ奥(新道入口の橋立入りではない)か甲斐国志の丹波山大菩薩の項で出てくる小菅の一角の今川集落から入り、丹波からの道と合わさる小菅からの上峠道も古くからあり、甲斐国志の文化11(1813)年頃は田元から登り牛ノ寝通りを経る下峠の道が小菅から萩原への甲州街道の本道とされ、大菩薩沢のセリ(天狗棚)直下を通るからと下峠を大菩薩と呼んでいた人もいたが、天保11(1840)年に小川泰安が案内された小菅からの上峠も大菩薩とする言い方も甲斐国志より前からあり、新道開通の明治12(1879)年で上峠への旧道に沿う新峠の道が青梅街道の本道とされ、下峠の大菩薩の呼称は絶えて岩科小一郎の耳に入らず甲斐国志に見るだけとなったということではなかったか。

田島勝太郎(1935)は丹波小菅の追分より大田和峠(大丹波峠)方面への「尾根筋の高低上下甚し」く「尾根筋に何等道形らしきものもない」から「丹波小菅の古老が共に答ふる如く、余程以前から大体現在の路線に従って」甲斐国志の追分以東の尾根の説明は峠道としてでなく「只大田和峠の位置を示す記載」とするが、岩科「大菩薩連嶺」にある中指山の南で橋立に下る道がより古くからその原型があったなら尾根筋南側の横掛け道で起伏は問題にならないと思われる。甲斐国志の丹波山大菩薩の説明は正保国絵図付帯の道帳を参照した文体のように思われ、甲斐国志の編者が丹波山大菩薩を実踏しておらず、正保という江戸時代初期に伝わるルートをそのまま記していたとしたら長い江戸時代の安定期を経てルートも置き換わりより古い道筋が地元の人に完全に忘れられるということもありうるのではないか(但し、道帳甲斐国分と思しきものは見ていない。道帳の内容は国毎に濃淡があり道帳武蔵国分は武蔵国田園簿が収めるが大菩薩越えに繋がる青梅街道相当の道は甲州境原村までで甲州側の情報がない)。

小暮理太郎(1935)は丹波山大菩薩が甲斐国志にあるように小菅からの道を合わせていたら「小菅から大田和峠を踰えて、大迂回を敢てする必要が何故にあつたのだらうか」とするが、甲斐国志の丹波山大菩薩の説明は大田和峠より東に「峯続キ寅ノ方ヘ下ルコト壱里余ニシテ武蔵ノ界ニ至ル 峯ノ末弐町許武蔵ノ川野村ニ属ス」と続き、武蔵の川野(奥多摩町)から甲斐の萩原までの一連の恐らく中世に遡る尾根道で大丹波峠付近で丹波や小菅との連絡は枝道の扱いであったと考える。

岩科「大菩薩連嶺」で大菩薩沢の名が本文で出る小金沢の節に「枝沢の名称に関しては武田博士の図(大菩薩連嶺)と小金沢研究者岡田竜雄氏の図(山と渓谷10号)とでは若干の相違がある。ここでは武田博士の調査になるものを掲げておく。」とあり、松井「大菩薩連嶺」と山と渓谷10号(1931)の岡田龍雄(竜雄)の図を見ると、どちらも大菩薩沢は大菩薩沢とある。岩科「大菩薩連嶺」は松井「大菩薩連嶺」の付図を武田久吉の調査によると見ていたようだが、松井「大菩薩連嶺」の武田久吉の序文に武田自身は「黄金沢渓谷の大部分は探られずして残り」とあり、自序に「武田久吉先生には写真を貸与せられた上地図の御校閲」、「加藤留五郎君の地図製作に当られた御好意を謝し、友人岡田龍雄君は有益な資料を供給され」とある。岡田竜雄(1931)は1931年の八年程前から小金沢の聞き取り調査をしていたことを記すので、少なくとも松井「大菩薩連嶺」の付図の一つの「小金沢渓谷図」は岡田龍雄の供給した資料、それまでの調査をまとめた山と渓谷10号に載せた小金澤附近概念図同様の五万図に手書きで地名を加えた図を元に武田久吉の意見も取り入れながら加藤留五郎が制作したと見るべきである。

岩科「大菩薩連嶺」の考証私見の節に「山名を考究し、山岳誌を著そうとするに当っては、その蒐集方法には三つの重点がある。」とあり、旧資料(近世以前の資料)と新資料(近代以降の資料)と地元民よりの聞書きをその三つの重点とする。岡田龍雄が山と渓谷3号に渡って連載した小金沢の研究は三つの重点を良く踏まえた上で自身の実踏を加え重点を相互に検証するなど堅い研究であったと言えそうである。

その岡田竜雄(1931)は大菩薩沢を「其の昔大菩薩澤と呼ばれ、今は土民から全く忘れられて仕舞つて居るが、此の名称は非常に意義深いものであるから、復活使用する事を提言する」としており、自身で集めたか閲覧した古絵図などの「旧資料」に見出した沢の名であったようである。惜しむらくは昔の旧資料の名なりどこの伝来であったかなりの関連の情報が記されていないことである。岡田は旧資料に沢名山名が見られたことは各地について記しているのだが、それらの旧資料の情報はあまり記していない。

ともあれ小金沢の大きな左岸支流は大菩薩沢だけなので、旧資料にあったとみられる大菩薩澤は今の大菩薩沢であったと考える。大菩薩沢は下流部の通行が困難で小菅大菩薩峠に上がる沢だから大菩薩沢という名であったとは考えにくい。だが、岡田龍雄(1932)は大菩薩沢に二ヶ所の谷を横断する道の渡渉点と支流のマミエ入り沢に入った平場に黐小屋跡を記しており、大菩薩沢流域が山稼ぎの空白域というわけではなかった。

大菩薩沢は白草合流点と言われる小金沢の悪場で水量で本流にあたる石小屋沢と合流する。岩科「大菩薩連嶺」小金沢の節に白草合流点は「マミエ尾根の突端が三面にタテを繞らして落ち、水は拒られて飛瀑となって侵蝕を続けるため、目もくらむ絶壁が深淵の上にそそり立」つとある。この高く落ち込む尾根末端の所で合流する支流ということの「ちぐ(違)・をそ(峰背)・と(処(沢))」の転がダイボサツと考える。「をそ」の「そ」は「せ(背)」の交替形で、諸地の尾根越えの「獺越(おそごえ)」などに見られる「おそ」や「うそ」と同じものと考える。「ちぐ(潰)」の「ち」は今の tsi ではなく鎌倉時代以前の ti から da に転訛したと考える。段差を指す「ちぐ」の甲州での例に大月の岩殿山の「稚児落とし」がある。紀州新宮の例だが段差のある山である千穂ヶ峰は旧記に鎮護ヶ峰とか稚児ヶ峰とか千木森とあって二音節目がガ行音であったが今はハ行音である。金田一京助の国語音韻論に漢字の音の日本語化における、香の字音は kag であったのが日本語に取り込まれる際に「かう」と読むような g/u 相通が挙げられ、直前の母音が奥母音の場合はウになり前母音の場合は清を「せい」と読むようにイになったとある。「後に起こらないから、歴史的なものである」とあるが、約まって母音の落ちた tigwosotu の g が小菅大菩薩峠のダイボサツのイになったと考える。

航空写真で白草合流点付近を見ると、大菩薩沢上流方向に見上げた長峰の稜線直下に細長い崖があるようである。或いは、この長峰稜線直下南面の細い崖を見通す所で合流する枝沢ということの「つえ(潰)・をそ(峰背)・と (処)」の転がダイボサツかとも考えてみたが、白草合流点の深い谷底付近からタテ上の樹叢を越して見上げられるとは考えにくいことと、この細長い崖についてが長峰を辿った記録に出てこないようなので違うと思う。

丹波山大菩薩峠を詰めとする小菅川本流の最上流のシラベ沢合流点と、姫ノ井沢の熊沢合流点に顕著な尾根の段差は、地形図で見ると等高線の密度が低く無さそうである。丹波側の詰めで横掛けに入って上がる賽ノ河原ではなく、より古い道は尾根通しで妙見ノ頭に上がっていたと想定し、小室川筋のセリと考えて小室川最上流の古い情報を見ても、1933年の原全教の「奥秩父」の図では「金場澤」とありダイボサツ沢という名ではなく、1935年の田島勝太郎の「奥多摩」の図では妙見ノ頭に突き上げる沢は大菩薩嶺に突き上げる蛇抜沢を分けた上が無名で、沢登りの記録など見ても蛇抜沢を分けた上にも滝場が続くものの更に上でフルコンバクボを分けた上にも特に白草合流点のような尾根が切れたような特徴的な所は無さそうである。丹波山大菩薩峠のダイボサツは小菅大菩薩とは別の、賽ノ河原の荒地状の所ということの「つえ(潰)・をそ(峰背)・と (処)」の転訛と考え直す。地域研究の盛んだった大菩薩連嶺は人里離れていても地名密度が高く、鴈ヶ腹摺や賽ノ河原など同名異所がわりあいある。ダイボサツもまた小菅と丹波山の同名異所であったと考える。但し、ダイボサツの場合は語源は異なっていたと考える。

岩科「大菩薩連嶺」の三つの語源説はいずれも上峠付近を発祥地とし、土地と結びついていない信仰対象を語源とするが、土地と結びついていない信仰対象が純粋に信仰だけで大菩薩峠に紐づけられたとは考えにくい。何かしら大菩薩峠の地貌の言い方に信仰対象を連想しうるものがあった故にその信仰対象が取り上げられたと考える。

妙見大菩薩説は妙見ノ頭南面のガレ場を言った、植生の乏しい緩斜面「むけ(剥)・の(野)」の転が「みょうけん」と考える。 峠の妙見は小菅村明細書の頃と異なり萩原側の雲峰寺の持ちのみのようで、雲峰寺の寺宝に新羅三郎の喉輪が甲斐国志で挙げられているので新羅三郎が「おお八幡大菩薩」と言ったからという八幡大菩薩説は下峠でなく上峠親不知ノ頭側がガレ場というよりは岩場であることで修飾した「はつれ(解)・の(野)」の転が「はちまん」と考える。観世音説は出典の甲斐国志の萩原山の条に後の神部神社である岩間明神社の社記に「観音ヲ山宮ニ安置セラレルヨリ大菩薩ノ名ヲ得タリト伝ヘリ」とあるので観世音(かんぜおん)ではなく観音(かんのん)の音から考え、神部神社の社掌が山宮は妙見岩と言ったというのが岩科「大菩薩連嶺」にあるので下峠でなく萩原側の上峠に上がる最後のやや急な斜面か、萩原側の旧峠直下から見上げて立ち上がる壁のように見える神部岩方面の斜面の上の尾根を越える「かね(矩)・の(野)」の転が「かんのん」と考える。地形図上の等高線の密度は旧峠近傍で小菅側斜面の方が高いが、甲斐国志の萩原山の条の観音説の原典が上萩原村の岩間明神社記であることと旧道萩原側から笹の斜面の上に見通せる500mほどの距離の内にある神部岩附近まで離れれば小菅側斜面より等高線密度が高いので、萩原側斜面を「かね(矩)」と見たと考える。

上峠(旧峠)を親不知とする資料がある。丹波山・小菅からと萩原からの両側から上がりきって落ち合う場所「あひ(相)・せり(迫)・ど(処)」の転が「おやしらず」と考える。

親不知ノ頭から見た 妙見ノ頭南面岩塊斜面 |

妙見ノ頭から見た 親不知ノ頭北面岩場 |

旧道萩原側から見上げた 主稜線西斜面 |

参考文献

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

深田久弥,日本百名山(新潮文庫ふ-1-2),新潮社,1987.

岩科小一郎,大菩薩連嶺,朋文堂,1959.

武田久吉,「多摩川相模川の分水山脈」について,pp254-260(65-71),18(3),山岳,日本山岳会,1925.

中田祝夫・和田利政・北原保雄,古語大辞典,小学館,1983.

橋本進吉,古代国語の音韻に就いて 他二篇(岩波文庫青151-1),岩波書店,2007.

土方利夫,大黒茂谷,大菩薩連嶺(アルパイン・ガイド21),山と渓谷社,山と渓谷社,1961.

大日本地誌大系45 甲斐国志 第2巻,雄山閣,1982.

守重保作,小菅村郷土小誌,小菅村,1983.

小菅村教育委員会,小菅村誌,小菅村教育委員会,2022.

松尾秀一,武蔵アルプス,隣人之友社,1931.

松尾秀一,武蔵アルプス遊行記,隣人之友社,1933.

田島勝太郎,奥多摩,山と渓谷社,1935.

小川泰堂,藤沢市文書館,天保末期の遊歴日記 小川泰堂「艸枕之記」(藤沢市史料集27),藤沢市文書館,2003.

益田勝利,大菩薩今昔雑記,pp46-49,4(6),登山とスキー,黎明社,1935.

松井幹雄,大菩薩連嶺,光大社,1929.

東京市,小河内貯水池郷土小誌,東京市,1938.

北島正元,武蔵国田園簿(日本史料選書15),近藤出版社,1977.

小暮理太郎,大菩薩連嶺瞥見,pp86-93,40,山小屋,朋文堂,1935.

岡田龍雄,大菩薩峠と小金澤(一),pp77-86,10,山と渓谷,山と渓谷社,1931.

岡田龍雄,大菩薩峠と小金澤(二),pp92-100,11,山と渓谷,山と渓谷社,1932.

岡田龍雄,大菩薩峠と小金澤(三),pp83-92,12,山と渓谷,山と渓谷社,1932.

桃奈々,葛野川小金沢 大菩薩沢,青春の坂道 & 坂道の途中で ♪.(2024年11月3日閲覧)

金田一京助,増補 国語音韻論,刀江書院,1935.

原全教,奥秩父,朋文堂,1933.

土方利夫,小室川谷,大菩薩連嶺(アルパイン・ガイド21),山と渓谷社,山と渓谷社,1961.

juqcho,泉水谷小室川谷,塾長の山行記録.(2024年11月3日閲覧)

大日本地誌大系46 甲斐国志 第3巻,雄山閣,1982.

トップページへ |

資料室へ |