鳩ノ巣山(621.8m)

鳩ノ巣山(621.8m) 鳩ノ巣山(621.8m)

鳩ノ巣山(621.8m)

夕張の市街地の西側の山。長く平らな山頂稜線が地図上では印象的である。地質学的には白亜紀の中部蝦夷層群の椀を伏せたような特殊な背斜である「鳩ノ巣ドーム」で知られるが、そのドームの最高点は鳩ノ巣山の山頂稜線からやや北西にずれていて、地上にそのドーム形状が表れているとは言えない。

標高だが、同じ山塊でも地形図上で山名表記からやや西北に離れた位置に三角点より高い624mの標高点があるが、そこにも登ってみるとハンディGPSでは標高が三角点より低くなり、両山頂からお互い比べて見ても624mの独立標高点より621.8mの山頂のほうが高いように思われた。当頁では標高として三角点のものを採用しておく。

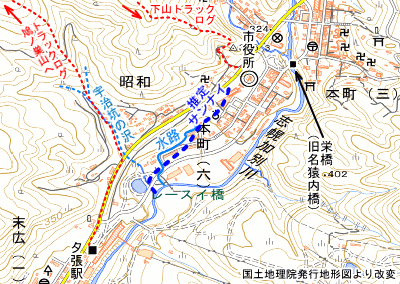

猿内沢から南尾根を経て登り東尾根を下山した。

夕張駅から北へ車道を1,2分歩き、昭和町から山に入った。

沿う小沢は「宇治坑の沢」。明治時代の地図ではサンナイと書かれていた。大正時代は本町4丁目から6丁目までをサルナイと呼んでいたといい、池田実(1981)は「サル・ナイ 『よし原の湿地・沢』の意らしい。」とする。志幌加別川への落ち口付近がよし原であったかどうかは古老の記憶にもなかったようだが、現在の宇治坑の沢の志幌加別川への落ち口付近は大きな池を配した都市公園になっており、窪地で湿地があったと考えてもおかしくなさそうな地形ではある。だが、落ち口が本町6丁目にあるのに栄橋を東端とする4丁目までサルナイなのは疑問が残る。志幌加別川下流側の夕張駅の方から進んでくると、本町の6丁目から4丁目は一段下がった鍋の底のような所に見える。明治の地図でのサンナイは山の奥に入ってから二股のある沢として描かれているが実は志幌加別川からすぐの所で二股になっていて、志幌加別川からすぐのまとまった平地の少ない川筋で平らになっている所と、そこにある宇治坑の沢を左股の支流として市役所辺りを水源とする右股が本流扱いされた沢筋ということの so or ne -i[平らになっている所・の所・である・もの(沢)]の転訛がサンナイ/サルナイだったのではないかと考えてみる。

|

|

宇治坑の沢の先にはガスボンベ保管庫の建物があり、そこまで除雪されていた。奥に進むと湿地状になっており、ジトジトして一部雪が溶けて泥が見えていた。宇治坑の跡から熱が出ていたのか。すぐに二股となり、二股は両側とも砂防ダムがある。右か左か、どちらが宇治坑の沢の本流になるのかは分からない。二股の間の尾根を登路に採る。古い地形図では二股の手前で引き込み線が途切れ、二股の所に宇治坑(五番坑)の坑口と採鉱地の記号がある。

尾根は一面カラマツの植林で作業道が密に入っている。見渡す周りの山々も皆カラマツの植林だ。標高450mあたりで自然林っぽくなるがごく短く、すぐに今度はトドマツの植林となる。トドマツに変わってまもなく稜線に出る。石狩平野が見渡せるようになる。札幌近郊の山々までよく見える。

宇治坑の沢に入る |

カラマツ林 |

南斜面 |

稜線に上がってから鳩ノ巣山の長い頂上台地に上がる南斜面は樹木のない斜面で東寄りは全層雪崩の準備が出来ているように見えた。わずかにある西側の樹木沿いを登った。

南斜面を登りきると雪原にアカエゾマツの矮性木が生えるのみの素晴らしい展望地である。このアカエゾマツも並びから考えて植林されたもののようだ。東には夕張岳が近い。やや北方に芦別岳も見える。夕張岳の手前の山には石炭ガラの堆積であるボタ山(ズリ山)が白く輝いている。まだ全く植生に覆われていないのだ。志幌加別川の谷間にも白い部分が見える。炭住が撤去された跡だ。

夕張岳 |

奥の白いのが高松ズリ山 手前右の白いのが社光ズリ山 手前左の更地は社光地区跡 |

鹿の谷方面の 夕張の街と 一面のカラマツ林 |

スキー場のある冷水山もよく見渡せる。かすかにスキー場の音楽が聞こえる。

この後、進路を北西にとり、平坦で細長い山頂台地を進む。山頂台地は広く、南西側は雪原で、北東側はトドマツの植林になっている。針葉樹の北東側はもちろんだが、南西側も広すぎて広い中に点在する樹木に遮られてそれほど展望はよくない。そのような中、どこが最高点か分かりにくい山頂に達する。

この山頂は621.8mで地形図上で山名が振られている点であるが、その北西約1kmに624mの標高点があり、一つの山塊の中ではこちらの方が高いので行ってみた。途中、尾根は狭くなるが、やせていると言うほどではない。雑木の樹林に覆われた尾根である。624mの点は少し開けた森の中で展望は良くない。また、621.8mの山頂を見上げているような気がした。本当に624mあるのだろうか?

鳩ノ巣ドームのお椀の底は624m標高点から更に1kmほど北西の、ピークでも谷底でもない山の斜面上である。

下山は山頂台地の南東端から市役所の裏手に伸びる尾根を辿った。この尾根は上部では急斜面且つブッシュが茂り、やせていて歩きにくい。途中から広いカラマツ林となり、標高400m付近に札幌方面のテレビを受信するためと思われるアンテナがあり、そこより下は作業道跡のようなものがあった。

山頂台地 |

アンテナ |

尾根末端は急傾斜の住宅街跡で積雪が多いとどこが道だか分からないかもしれない。高い法面工事が施されているので目の前に見える市役所に向かって直接下りるわけにはいかない。雪の中に注意深く路地跡を探して下りないと危険である。半壊した廃屋の玄関の土間が鹿の糞で埋め尽くされていたのは見てはいけないものを見た気がした。

山頂台地南東端から見た 冷水山 |

なぜ「鳩ノ巣」という名なのか、夕張市街の人数人に伺ってみたが、知らないとの答えばかりだった。

高い急斜面に囲まれた直線的だが幅広で平らな長尾根の山である。日本語の「ふと(太)・をそ(尾背)」の転が「はとのす」ではないかと考える。

1891(明治24)年の北海道実測切図には「シルツルオマップ山」とある。池田実(1981)が「シルツルオマップ川の水源の山。」としている。シルツルオマップ川は富野小学校東の沢で「シル・ウト゜ル・オマ・プ 『山・の間・にある・もの(川)』の意で、山峡の谷川ということになるが、川の両側の走り根の山はそんなに高くない。」としている。

シルツルオマップ川は今(2020年)の地形図では「シリツルオマップ川」とある鳩ノ巣山南西面の川で、川の両側の山地は確かにそんなに高くない。この場合のシルは山ではなく見える有様としての平地のことであり、阿野呂川本流の河谷の平地と富野川の河谷の平地の間にある谷と言うことのアイヌ語の sir uturu oma p[地・の間・にある・もの(河谷)]と言う事であったと考える。

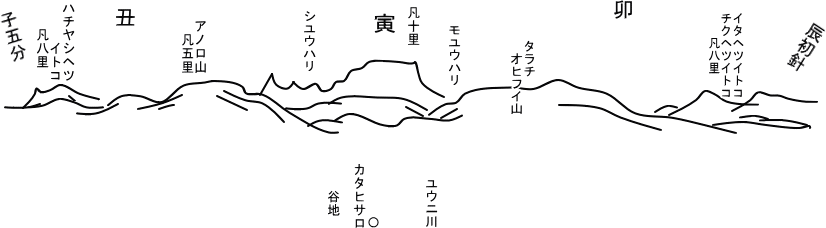

1857(安政4)年の松浦武四郎の由仁町山枡付近から描かれたスケッチでは、北東の方向に長い台地状に描かれた鳩ノ巣山と思われる山に「アノロ山」と振られていた。

阿野呂川本流の源頭に鳩ノ巣山より高い677m標高点の高まりがあるがあるが、阿野呂川流域から更に東に2.5km入った志幌加別川流域の三角山(796.6m)から延びる尾根上のコブであり、この高まりがアノロ山とは考えにくい。今の地形図の夕張市と栗山町の境となっている日出地区より上手の阿野呂川本流は明治の地形図ではエキモアンルル川で当時単一の阿野呂川本流とみなされていたとは言えない。池田実(1981)は富野川を松浦武四郎の記録にあるシンノシケアノロと推定しており、他に阿野呂川流域に高い山はないのと描かれた山容でアノロ山は鳩ノ巣山のことと考える。

松浦武四郎巳手控 ユニ川上より東北眺望模写 |

★おまけ

下山して、市役所裏手の町内会のゴミ出し場の看板を見ると・・・。

ゴミ出し場の注意書き |

その「鹿箱」 |

「鹿箱」、「燃鹿」、「燃ない鹿」とは・・・?夕張では「ゴミ」を「鹿」と言っていたのか?「スカタン」とか「すかを引く」などという「すか」の転が「しか」なのか・・・?

参考文献

五万分一地質図幅「夕張」,北海道開発庁,1964.

北海道庁地理課,北海道実測切図「札幌」図幅,北海道庁,1891.

池田実,夕張の旧地名,夕張市史 上巻,夕張市史編さん委員会,夕張市役所,1981.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

石川孝織,地図で振り返る夕張の変遷,pp4-9,416,地図中心,日本地図センター,2007.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集4 巳手控,北海道出版企画センター,1982.

トップページへ |

資料室へ |