トップページへ

資料室へ

山名考へ

山名考

南喜岳/ポントナシベツ岳

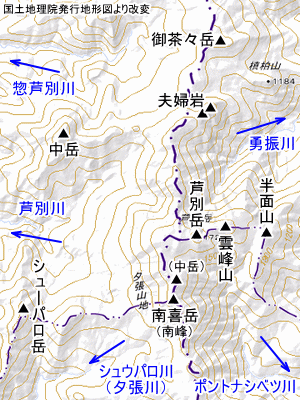

西田彰三(1918)は、芦別岳群の今の南喜岳/ポントナシベツ岳の北峰を「中岳」、南峰を「南峰」とする。

・南喜山の履歴簿第2巻(2015)で山名掲載資料に日本山岳地図集成(1975)が挙げられるが、昭和35(1960)年の登山ガイドブック「北海道の山々」に「南喜岳」とある。「頂上にお宮があ」り、「頂上まで踏跡がある」という。同年の別の登山ガイドブック「北海道の山」には「最近南喜岳と名のついた山稜」とあり、この頃から広まった山名のようである。

山の履歴簿第2巻は南喜岳を nanki-dake で索引に載せるが、本当に南喜の読みは「ナンキ」なのか。南喜とは漢字の意味だと何をもってこの字を宛てたのかよく分からない。山の履歴簿第2巻に「何で南喜岳などと俗ないい方をしたのか」との指摘の引用がある。昭和35年の登山ガイドブックはどこからこの山名を引き出したのか。頂上にあったお宮の中の神札か扁額を見た人からの話に基づいているのでないかと考えてみる。

南喜岳の場所は、西斜面を芦別川流域と夕張川流域に分ける分水嶺の最奥である。道内各所にメナというアイヌ語地名があり、その一部は隣のコタンなどに向かう rer -na[向こう・の方]の転と考えている。アイヌ語でタ行音とダ行音は区別されないがダ行音の破裂を強くラ行音のように発音されることがあるという。東斜面の富良野盆地側から勇振川沿いに上がって来て、夕張方面に向かう際に、石狩方面に向かう芦別川筋に下りずに夕張川筋へ下りる地点として覚えておく、rer -na peteukopi[向こう・の方の・川がそこで互いに向かって捨て去る所]とアイヌ語でレンナベレウコビのように聞こえたのが和人耳の聞きなしで「みなみよろこび」になり「南喜」という字になったのでないかと考えてみる。

peteukopi[川の二又]は川の合流点である。だが、pet e- u- ko- hopi -i[川・そこで・互い・に向かって・捨て去る・もの(処)]という語構成から考えれば川の分流点でもおかしくない。ここでは川の二又とは言えないので語構成のまま peteukopi[川がそこで互いに向かって捨て去る所]としておく。川の合流点でない上側の peteukopi として pena peteukopi[上の方(の)・川がそこで互いに向かって捨て去る所]と考えてもベナベレウコビと聞こえて「みなみよろこび」に通じそうだが、上の方の分流点ということならすぐ近傍のより高い芦別岳本峰も勇振川とポントナシベツ川と芦別川の分流点である。南喜岳の位置を別にそう呼ぶとは考えにくい。

お宮を見た、より古い1929年の記録が北大山岳部々報2にある。祭神は白瀧明神、白姫明神と書いてあったという。白龍や白姫は水神とされることが多いようである。

半聞きのように、何らかの形で川の水が落ちてくる山だからレンナベレウコビと呼ぶとアイヌの人から聞いた和人が南喜岳として、水神として白龍や白姫のお宮を設けたのでなかったか。

・ポントナシベツポントナシベツ岳の名は山の履歴簿第2巻に「坂本直行さんが命名した」と引用があり、坂本直行(1935)に「鉢盛山への尾根の最高点一四三五米への尾根の分岐点に当る一六四〇米はポントナシベツ岳と呼ぶのがよいと思ふ。(ママ)」とある。ポントナシベツ川の水源の岳である。

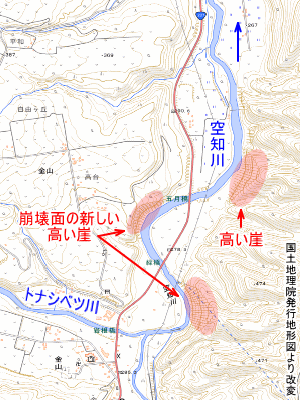

山田秀三(1984)はトナシベツ川が周囲の川より流速が速そうに見えることから永田地名解の tunas pet[早い・川]を支持している。だが、山田秀三が見たトナシベツ川は1967年竣工の金山ダムが出来てトナシベツ川合流点に空知川本流の水がほぼ来なくなって以降でないのか。1971年発行の山田秀三の「北海道の川の名」にはトナシベツ川について書かれていない。金山ダム竣工前の空知川本流の流速は地形図を見る限りトナシベツ川とそう変わらなかったように思われる。

昭和29年以降の版の北海道駅名の起源は tuni us pet[カシワの木・多い・川]とするというが、柏の木がトナシベツ川流域に特別多いとは考えにくい。

トナシベツ川は松浦武四郎の安政4年の聞書きに「トナツベ」とある。安政5年の聞書きに「トナツヘツ」とある。

トナシベツ川落ち口の下方の空知川本流に500mほどの間隔で大きな断崖が三ヶ所ある。その内の上手の二ヶ所は急な川廻の外側で今も水流が当たって断崖の崩落面が新しい。この崩落面が新しい二つの断崖の上手で合流する支流であることを言った tu horak pe[二つの・崩落・の上(川)]がトナツベと考える。

トナツヘツは、二つの崩落の上手にある川であることを上手から分けてはっきり言った〔tu horak pe〕or[二つの・崩落・の上・の所(川)]と考える。

明治24年の永田地名解にト゜ナシュペッ/Tunash pet、北海道実測切図にトナシュペッ/TunashPet とあるトナシベツは tu horak pe us pet[二つの・崩落・の上・についている・川]と考える。トナッペが更に簡略化の方向に訛っていたのに、"us pet" の後半がついて、pe の音がほぼ消えて聞かれたと考える。

1970年代の航空写真ではトナシベツ川落ち口下手の二つの崩落面の新しい断崖は岩肌が露わだが、近年の衛星写真では植生に覆われて岩肌の露出が少なくなっているように見える。1967年の金山ダム竣工で川廻の外側を削る水がほぼトナシベツ川由来のものだけになり、浸食が弱まって崩落の進行が遅くなっていると思われる。

参考文献

西田彰三,夕張山脈植物分布論,pp71-92,8(1),札幌博物学会報,札幌博物学会,1918.

渡辺隆,山の履歴簿 第2巻,北海道出版企画センター,2015.

札幌山岳クラブ,北海道の山々(マウンテンガイドブックシリーズ39),朋文堂,1960.

一原有徳,北海道の山(アルパインガイド11),山と渓谷社,1960.

山田秀三,アイヌ語地名の研究(山田秀三著作集)第1巻,草風館,1982.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

知里真志保,アイヌ語入門,北海道出版企画センター,2004.

田村すず子,アイヌ語,言語学大辞典 第1巻,亀井孝・河野六郎・千野栄一,三省堂,1988.

山口健児,五月の芦別夕張連峰,2,北大山岳部々報,第一書房,1986.(復刻)

坂本直行,夕張岳と芦別岳,pp71-77(21-27,2(2),山,梓書房,1935.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

山田秀三,北海道の川の名,北海道土木部河川課,電通北海道支社,1971.

永田方正,初版 北海道蝦夷語地名解,草風館,1983.

北海道 駅名の起源,日本国有鉄道北海道総局,1973.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集4 巳手控,北海道出版企画センター,2004.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集5 午手控1,北海道出版企画センター,2007.

中川裕,アイヌ語千歳方言辞典,草風館,1995.

北海道庁地理課,北海道実測切図「夕張岳」図幅,北海道庁,1894.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |