![���]�A�R](irumkep/irum-pic.jpg)

���]�A�R

�[��o�σZ���^�[����

![���]�A�R](irumkep/irum-pic.jpg) ���]�A�R �[��o�σZ���^�[���� |

�R���l

�C�����P�b�v�R

�@����14�i1817�j�N�̊ԋ{�ё��̉ڈΐ}�̉��]�A�R�̕ӂ�Ɂu�G�����P�v�v�ƎR��������B����29�i1896�j�N�̖k�C�������ؐ}�ł͍��̉��]�A�R�́A�����͎R����C�����P�b�v�R�ɂ����Ă̗Ő��ɉ����Ď߂ɎR�����u�C�����P�b�v�v�ƐU����B

�E�G�����P�b�y

�@���Y���l�Y�̈���4�i1857�j�N�̋L�^�ŎR�̃X�P�b�`�ɐU����u�G�����e�i/�P�j�c�w�v/�u�G�����P�c�w�v�͍��̃C�����P�b�v�Ƃ������ɘA�Ȃ�R���ł���悤�ł���B�|�����������ꂽ���ِ}���ّ��̎ʖ{�̓����̑}��ł́u�G�����e�i/�P�j�c�w�v�͎l�����ڂ��e�Ȃ̂��P�Ȃ̂����ʂɋꂵ�ނ��A�{���ł͍��̏��c�����������c�����\�̕ӂ�̉J���삩�猩�āu�G�����P�c�y�v�ł����A�����̑}��̌��ɂȂ�����T�i�t�B�[���h�m�[�g�j�̃X�P�b�`�̒��̕����͖��炩�Ɂu�G�����P�c�w�v�ł���B

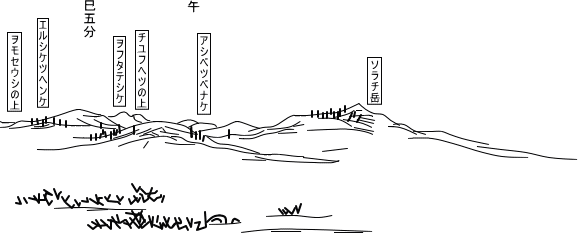

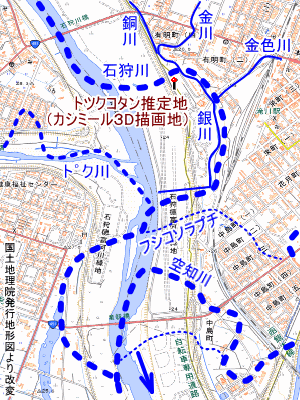

�@��T�́u�C�`��������쓌���]�v�̃X�P�b�`�ŎO��Ɋ��ꂽ���]�A�R�̍ł������`����钆���̕�̏�ɍŏ��̃G�̎�������A�ł��Ⴂ���̕�̂����E�̏�ɂ����ĎR�����U����B���̃X�P�b�`�̎��͖��炩�ɉ��]�A�R�ŁA�E�̕�ɎR���͂Ȃ��A�����̕�ƉE�̕�̊Ԃ̒Ⴍ�Ȃ��Ă��鏊�ɃC�V�����C�g�R�Ƃ���B���ِ}���ّ��ʖ{�̓����̑}��ł͉E�̕�ƒ����̕قړ��������ŁA���̕�͈�i�Ⴍ�G���Ƃ����������p�ŁA���ƒ��̕�̊Ԃ̍����Ɂu�G�����e�i�P�j�c�w�v�Ƃ���A�E�̕�̉E���Ɂu�C�V�����C�g�R�v�Ƃ���B�܂��A�������̑��̐}�łɔ�ׂė]���������A��T�́u�C�`��������쓌���]�v�ŕ`����Ă���R�[���`����Ă��Ȃ����Ƃ���ʖ{�̑}��Ƃ��ĕ`�������i�����������͏ȗ��j�̂悤�ɂ��v����B���ِ}���ّ��ʖ{�̓����̑}��̃X�J�C���C���͒P���ŁA��T�̕����ʎ��I�̂悤�Ɏv����B������i2003�j���J�V�~�[���R�c�ł̐��l�n�}����̕`��Ǝ����Ŕ�r���Ĕ��ِ}���ّ��ʖ{�̓����̃G�����e�c�w�����݂̉����͎R�Ƃ��A�`��n�͎R�c�G�O�i1977�j�ŐΎ��Ɋ|����[�싴�t�߂łȂ����Ƃ���Ă���Ƃ������ƂŁA�[�싴�t�߂Ŏ������ē����̊G�̂悤�Ɍ������̂͐[�싴��菭�������ł������Ƃ��Ă���B����4�N�̕����̑}��͈���4�N�̎�T�̃X�P�b�`�����ɂ��Ă���ƍl����̂����R�ŁA���ِ}���ّ��ʖ{�̓����}��Ǝ�T�̃X�P�b�`�̍\�}�͓����ƍl���������X�J�C���C���̌`���Ⴂ�]�����������Ƃ������ĕ`�����R�̍��x�����قȂ�B

�@�R�c�G�O�i1977�j�ɏ��Y�Ƒ��̈���4�N�̓����e�{�̑}��̖͎ʂ�����A���ِ}���ّ��ʖ{�̑}�����T�̃X�P�b�`�ɋ߂��R�e�ŕ`����Ă���B�܂��A���ِ}���ّ��ʖ{�̑}��ɖ����ߌi�̖݂�����`����Ă���A��T�ł̍��̕�͒��̕�̃X�J�C���C���ɔ��Ζ�����Ėڗ������A���̕�ƉE�̕�͂قړ��������őS�̂��o����̂悤�ɂȂ��Ă���A�o���̉E�e�Ɂu�C�V�����C�g�R�v�ƁA���e�Ɂu�G�����P�c�t�v�Ƃ���G�����P�c�t�̌���́u�w�v�Ƃ�������Ƃ����B���ِ}���ّ��ʖ{�̑}��́A�ʖ{�ɂ���ۂɂ��܂��`�����ɂ���ȏ������Ȃ������ǂ��Ɣ��f����ēr���܂łƂ����͎ʂ������̂�������Ȃ��Ǝv���B������i2003�j�̔�r�Ώۂ͔��ِ}���ّ��ʖ{�̑}��ŁA������ꂽ�J�V�~�[���R�c�̕`��̉摜�͔����ŏ���������Ă���̂ŁA�����J�V�~�[���R�c�Ő��l�n�}����[�싴�t�߂���̒��]��`�����āA������i2003�j�̎��_�ł͌�������Ă��Ȃ�������T�i�̖|���j�̃X�P�b�`�Ɣ�r���Ă݂��B

![�C�`��������쓌���]�͎�](irumkep/mi-ican-tbk.png) ���Y���l�Y ����T �u�C�`��������쓌���]�v�͎� |

|

![�t�V�R�x�c�쉏���特�]�A�R���]](irumkep/ican.jpg) �J�V�~�[���R�c�ɂ�� �C�`�����R�^������n����� ����t�V�R�x�c�쉏���特�]�A�R���] �������O�p�͎��ʗp�ŁA�����牫���͎R�A �C�����P�b�v�R�A���]�R�̏��C��1500m�B �C�����P�b�v�R�̒��͌����Ă��Ȃ��B �����͎R�̍����̌�����������Ȃ��B |

![�y�b�p���R�^�����特�]�A�R���]](irumkep/pettpar.jpg) �J�V�~�[���R�c�ɂ�� �y�b�p���R�^������n���特�]�A�R���] �������O�p�͎��ʗp�ŁA�����牫���͎R�A ���]�R�A�C�����P�b�v�R�̏��C��1500m�B �C�����P�b�v�R�̒��͌����Ă��Ȃ��B �����͎R�̍����̌������͍����� ���]�R���傫�������Ȃ��Ă��܂��B |

![�������\�����特�]�A�R���]](irumkep/kyose.jpg) �J�V�~�[���R�c�ɂ�� ���c�������Ɠ��\�̋��� �J���쉏���特�]�A�R���] �C�����P�b�v�R�̓���������B |

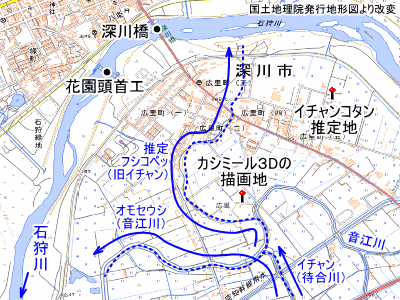

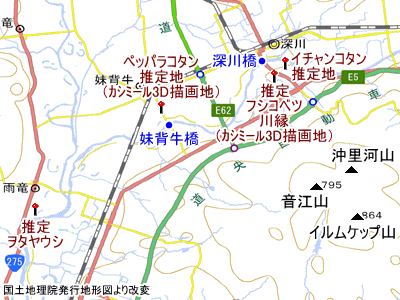

����C�`�����R�^���t�� �`��n�̒n�} |

| �J�V�~�[���R�c�̕`��͍��y�n���@��Ւn�}��l�W�����f�� 10m���b�V���i�W���j���p�A��������2�{�A�Βn���x2m�B |

|

����`��n���L��n�} |

�@�u�C�`��������쓌���]�v�ɂ͕`��n�ƌ�����ߌi�̐��ʂɃt�V�R�փc�Ƃ���A����4�N�̓����ł̓C�W�����̌��Ƀt�V�R�փc�������čD����Ƃ���B����5�N�̓����ł̓C�`�����Ɂu����ꂷ������v�Ƃ����̂��t�V�R�x�c�ɑ�������悤�ł���B�R�c�G�O�i1977�j�͖���7�N�u�����}�v�ɃC�`�����̐Ύ��̍��݂Ƀt�V�R�x�c���`����Ă���̂��A���݂̐[��s�Β��̎s�X�n�𗬂�Ă����Ύ��̕����̃t�V�R�x�c�Ƃ͕ʂ́A���Y���l�Y���C�`�����̌��Ɍ����t�V�R�փc�ƌ��Ă���悤�ł���B�Ύ�썶�݂���L�������c�f���ē쑤�ɗ���鏬��̂��ƂłȂ����Ǝ������Ă���B�܂��A������i2003�j�́A�u�C�V�����C�g�R�v�����]�R�ł���A�������̒n�`�}�ŃC�`���������݂̐[��s�Β��t�߂Ƃ���邱�Ƃ���A�[��s�Β��t�߂Ɖ��]�R�`�ҍ�����Ȃ��삪���đ��݂��Ă����Ɛ��肵�Ă���B

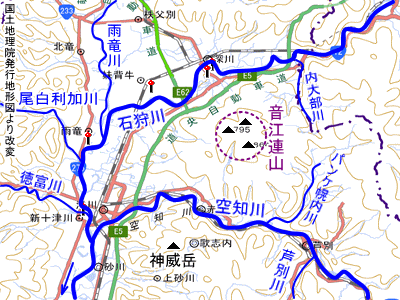

�@�n�`�}������ƍL�����k������L�������c�f���ĉ��]��E�݂ɒ�������������A�R�c�G�O�i1977�j�̃C�`�����R�^������n�̌��ɉ�荞��ł���ƌ��������ŁA��т̌��z�͋ɂ߂ď������̂ʼn��]��̉�����������Ζk�����ĐΎ��ɒ����ł������Ƃ��l����ꂻ���ł���B�L�������c�f���邱�̏�����t�V�R�փc�ƌ��āA�R�c�G�O�i1977�j�̐���C�`�����R�^���̒n���炷�����̐쉏�ɂ�����ӂ肩��u�C�`��������쓌���]�v�Ɣ�r���钭�]���J�V�~�[���R�c�ɕ`�����Ă݂��B�����̍e�{�ł��鏼�Y�Ƒ��{�ɂ͐}�Ɂu�z���q�^����蒭�]�v�Ƃ���A������i2003�j�͊G�̂悤�Ɍ������Ƃ����[�싴�̏��������ɏ��Ή͌����m�F�ł����̂ł�����|���s�^���Ɛ��肵���Ƃ��Ă��邪�A�[�싴�̉����500m��1960�N�ォ��ԉ�����H���ݒu����Ă���̂ŁA�[�싴����̍��̏��Ή͌������̂܂��Y���l�Y�̍����炠��|���s�^���ƍl����͓̂���C������B�u�z���q�^����蒭�]�v�Ƃ���̂͑�܊�14-15���̑}��ł���B��l��30-31���ɂ͔��ِ}���ٖ{�Łu�z���q�^����茩�鏈�v�Ƃ���u�J�n�g�R�v���`�����B��l��30-31���̖{���ł́u�z���x�^���v���o�Ă��邪�C�`�����R�^���t�߂̑�܊�14-15���ӂ�̓����{���Ńz���q�^���Ǝv�����n���͏o�Ă��Ȃ��̂ŁA�e�{�ŏꏊ���ԈႦ���������������������܂ł��Ȃ��Ƃ��̂܂܂ɂȂ��Ă����̂łȂ����Ǝv���B

�@��r���Ă݂����A��T�̃X�P�b�`�̒��̕�͉����͎R�Ƃ������ƂŁA������i2003�j�̓����̑}��̒��̕�Ɠ��l�ł���ƌ����B�����A�����͎R�̍����̌��������L���̉��]��E�݂��������ړ������ĕ`�����Ă݂Ă��A�X�P�b�`�̍��̕�̂悤�Ɏ�O�̔����̓����X�J�C���C���ɔ�яo�Č����鏊���Ȃ������B����4�N�̏��Y���l�Y�̃C�W�����R�^���~�h���̍s���͒Z���C�W�����ɒ����Ă���̎��Ԃ͒����������悤�Ȃ̂ŁA�ړ����čL����艹�]�A�R�ɋ߂Â��ĕ`���Ă����Ȃ獶�̎�O�̔������R�u�̂悤�ɃX�J�C���C���ɔ�яo�������ƍl���ĉ��]�썶�݂́A���]�A�R�̎R���M���M���܂œ쉺���Ă���O�̃R�u�̓X�J�C���C���ɔ�яo�Ȃ������B�X�P�b�`�͋���4��24���̌ߌ�̂悤�œV��͉����A�Z����ʼn͐�̌������������L����Ă���B�������˓����Œn�\�t�߂̋C�����オ�������ƒn�\�t�߂̋C�����̏��������ɕ`���ꂽ�̂��B�܂��A���̕�������͎R�ƌ��邪�A�E�̕�̉��]�R�Ƃ̃X�p�����߉߂���X�P�b�`�̂悤�ɂ��v����B

�@��T�̃X�P�b�`�ł́A�����͎R����̃R�u�͓�i�ɓn���ĕ`����Ă���B��O�̃R�u����i�ʼn����͎R�̍���Ɍ���A���̓��̉����̂��̂��X�J�C���C���ɃR�u�̂悤�ɔ�яo��悤�ɂȂ�Ȃ����ƁA�`��n�𐼕��Ɉړ������Ă����ƁA�R�c�G�O�i1977�j�̃C�`�����R�^������n�̐��쐼��8.5�q�́A���̐Ύ��̖��w�����̖k���̕ӂ�ŃR�u�Ɖ����͎R����T�̂悤�Ɍ����邱�Ƃ����������B����4�N�̓����Łu�x�c�o���v�Ƃ���R�c�G�O�i1977�j�����肵���y�b�p���R�^���̕ӂ�ŁA�x�c�o���̃R�^���ŏ��Y���l�Y�̓C�`�����R�^���K��̑O���Ɏ~�h���Ă���V��͂��̓��������ł������B�A���A�E�̕�ł��鉹�]�R�͎�T�̃X�P�b�`���傫���Ȃ�B�܂��A�R�c�G�O�i1977�j���y�b�p���R�^���̐���Ŏ���������30�N�}�ł͐���y�b�p���R�^���̓쑤�̐Ύ��͓̉�����{�ɕ������Ėk���̗��ꂪ�ׂ��Ȃ��Ă��邪�A���Y���l�Y�̓����ł͓��n�ŐΎ�삪�������Ėk���̗��ꂪ�t�V�R�i�Â��j�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͏�����Ă��Ȃ��B

�E�G�����P�b�y���P

�@���Y���l�Y�̈���3�i1856�j�N�́A���݂̐V�\�Ð�t�߂���Ƃ���鎩�M�����u�|�l�Y��Y���L�v�̑}�}�Ɂu�G���V�P�c�w���P�v�Ƃ����ď���Ŗ��ܕ��̕��p�ɕ`�����R�̂��钭�]�}������A�G���V�P�c�w���P�̍��i�k���j�̎R�̌��Ɂu�����Z�E�V�̏�v�Ƃ���B�A���A���̃X�P�b�`�̓G���V�P�c�w���P�����ł͂Ȃ��A�G���V�P�c�w���P�͉�ʂ̍����ɕ`����Ă���B�����̑}�}�̌��ɂȂ�����T�̃X�P�b�`�u�V�\�Ð�t�߂����A�����]�v�ł͖��̕��p�Łu�G�����Q�c�w�V�P�v�Ƃ���A�ݒ��̎R�e�ŕ`�����B�܂��A���Y���l�Y������3�N��4�N�Ɏg���Ă������ʎ��j��30���قǎ��v���ɂ���Ă������Ƃ�������i2003�j�Ŏ�������Ă���A��/���ܕ��Ƃ����͖̂}�����쓌�ƂȂ肻���ł���B�����Z�E�V�͌��݂̑ҍ���ʼn��]�R�Ɖ����͎R�̊Ԃɓ˂��グ��B

�@����3�N�̎�T�̃X�P�b�`�̉����ɂ͕`��n�ƌ����郒�^���E�V�Ƃ����n��������B��T�̎����L�^�Ɂu���^���E�V�@���v�Ƃ����ĐΎ��E�݂̒n���ł���A�����ł̓����^�E�V(��)�̏���ɃE�O�C�������̂ŏM������20���قǃE�O�C��ނ��āu�����̐쌴�̗L��Ɂv�㗤���ăE�O�C���Ă��Ē��тɂ����Ƃ���B�X�P�b�`�Ɂu�ɉ��R�v�Ƃ����Ē����̂���A�V�w�c�x�i�P�͈��ʐ�i�́jpenake�m�̐��n�Ƃ������Ƃň��ʊx�ƍl���āA���^���E�V�͐Ύ��̑傫�Ȏx���ł��郒�V�����J�i����������j�ƃE���E�i�J����j�̊Ԃœo�ꂵ�Ă���̂ŃJ�V�~�[���R�c�ŐΎ��̖�������̒n�`�}�ɕ`����鋌�͓��̉E�݂��ړ����Ȃ���W�]��`�����Ď�T�̃X�P�b�`�Ɣ�r�����Ƃ���A�J��������̐^���1.6km�݂̉͊���̓W�]����T�̃X�P�b�`�̉E���̔��S�R�n�ƈ��ʊx�̃X�J�C���C���ƁA���قǂ̏\���A��ɓ�̕�����Ƃ������Ƃłقڈ�v���邱�Ƃ����������B���̕`�搄��n�̖k����500m�ɉ͐Ռł���O�H�̏�����̒�h�̏o��������B�O�H�̏��̏o���̗��ꂪ���^���E�V�ł������ƍl����B�����A���S�R�n�Ə\���A��̊Ԋu�ƁA���]�A�R�̋߂��䂦�̑傫��������Ȃ��B�����̔��S�R�n�ƈ��ʊx�̒��]�𒆐S�Ƃ����X�P�b�`�̍\�z�ŕ`���n�߂����̂̕`���Ȃ���g�債�āA��T�̎����Ǝ��Ԃ̐�������㔼�ƂȂ������]�A�R�̃G�����Q�c�w�V�P���܂ލ������l�܂������ƍl���Ă݂�B

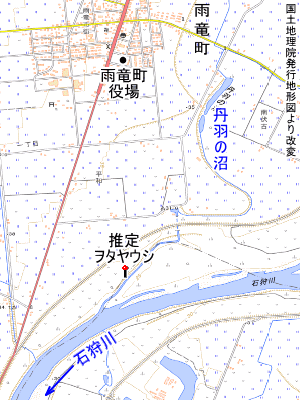

�@���^���E�V�͈���4�N��5�N�̋L�^�ɁA���݂̓ވ�]���s�X�n�̖k���ӂ�̐Ύ�썶�ݎx���Ƃ��Ă��L�^����邪�A�����ُ��ł��肻�̕ӂ肩����\���A��∰�ʊx�͌��ʂ��Ȃ��B

�@��T�̃X�P�b�`�̑��A��Ɂu�`���N�x�c�̏�v�Ƃ���̂́A���ʐ쌹���ɓ����鈮�x���g�����E�V�R�̂��Ƃ��ƍl�������Ȃ邪�A�J�V�~�[���R�c�ʼn��}�b�v���v�Z������ƁA����������͌�����[��s��ɂ����Ă̐Ύ��{��������R�ƃg�����E�V�R�͌��ʂ���Ƃ��낪�Ȃ����Ƃ�������B���ʐ�̎x���ƂȂ���l��̌����Ƃ������Ƃ̏\���x�Ƃ������Ƃł������ƍl����B���̍��̏��Y���l�Y�̍s���ň��x���g�����E�V�R�ӂ�́u�`���N�x�c�̏�v�����ʂ������ȏ��Ƃ������ƂŖ|���̂��̐}�ł̃^�C�g���́u�V�\�Ð�t�߂����A�����]�v�Ƃ��ꂽ�̂��낤���A�V�\�Ð�t�߂ƂȂ铿�x�엎�������玵�����A�Ύ��{����k�����E�݂ɂ������Ƃ����g�c�N�̃R�^�����A������i2003�j�ɏ]���Ĉ���3�N�̋L�^�łقړ����Ɍ����A�n�^���i�C����s�L�����̋���E���t�߂ƌ��A�������̒n�`�}�ł̐Ύ��{�������ɂ�����悤�Ȃ̂ŁA����̗������̓�����̐Ύ��̑Ί݂̕ӂ�Ɛ��肵�āA���A�����ʂ̒��]���J�V�~�[���RD�ŕ`�����Ă݂�ƁA���x�ƃg�����E�V�R�͖y���R�n�̎R���݂̏�ɓ��������ق�̋͂��ɏo�邩�o�Ȃ����ŁA�\���A��̊e������������y���R�n�̏�ɒ��ђ��тɕ�����Č����A���ʊx���͂��߂Ƃ����[���R�n��Ő��͌������A�߂���R�̐ΎR���傫���Ȃ��Ėڗ��_�Њx�ƕ��сA���S�R�n�̕`������ƈقȂ��Č����邱�Ƃ��킩��B�u�J���x����������Ɓv�Ƃ����g�c�N�ł̏��Y���l�Y�̖₢�Ɂu�J���x�͒��X�s���v�Ƃ̃A�C�k�̐l�B�̉̒ʂ�ł������B

![�V�\�Ð�t�߂����A�����]�͎�](irumkep/tt-wty-tbk.png) ���Y���l�Y �C��T �V�\�Ð�t�߂����A�����]�͎� |

���Y���l�Y �|�l�Y��Y���L���̏\���͎� |

![���胒�^���E�V���特�]�A�R�E�\���A��E���S�R�n���]](irumkep/wty.jpg) �J�V�~�[��3D�ɂ�鐄�胒�^���E�V���特�]�A�R�E�\���A��E���S�R�n���] ���y�n���@��Ւn�}��l�W�����f��10m���b�V���i�W���j���p�i�A���쑤�͎O�}�s��܂Łj�A ��������4�{�A�Βn���x2m�B�������O�p�͎��ʗp�ō����牫���͎R�A���]�R�A�C�����P�b�v�R�A �_�Њx�A�ӖюR�A���S�R�̏��C��1500m�A�Ԃ��O�p�����ʗp�ō�����\���x�A�x�ǖ�x�A ���ʊx�̏��C��3000m�B |

![���胒�^���E�V������S�R�n���]](irumkep/wty-migi.jpg) �J�V�~�[��3D�ɂ�鐄�胒�^���E�V������S�R�n���]�i��̉E�����g��j ���y�n���@��Ւn�}��l�W�����f��10m���b�V���i�W���j���p�i�A���쑤�͎O�}�s��܂Łj�A ��������2�{�A�Βn���x2m�B�������O�p�͎��ʗp�ō�����_�Њx�A�ӖюR�A���S�R�� ���C��1500m�A�Ԃ��O�p�����ʗp�ň��ʊx�̏��C��3000m�B �u�\���`�x�v�͓����{���Ń\���`�̌����Ƃ����̂Ŕ��S�R�̂��Ƃł͂Ȃ��A���S�R�� �����̉��Ɉʒu����Ƃ̃A�C�k�̐l�̃X�P�b�`�����Ă̋����������̂łȂ����Ǝv���B |

![����g�c�N�R�^��������S�R�n���]](irumkep/tukku.jpg) �J�V�~�[��3D�ɂ�鐄��g�c�N�R�^�����特�]�A�R�E���A��E���S�R�n���] ���y�n���@��Ւn�}��l�W�����f��10m���b�V���i�W���j���p�i�A���쑤�͎O�}�s��܂Łj�A ��������5�{�A�Βn���x2m�B�������O�p�͎��ʗp�ō����特�]�R�A�����͎R�A�C�����P�b�v�R�A �_�Њx�A�ӖюR�A���S�R�̏��C��1500m�A�Ԃ��O�p�����ʗp�ō����爮�x�A�g�����E�V�R�A �\���x�A�x�ǖ�x�A���ʊx�̏��C��3000m�B���x�ƃg�����E�V�R�͓��������y���R�n�̏�� �͂��Ɍ����邩�����Ȃ����B�\���A��e��͕ʁX�ɓ�����������B�����͎R�ƈ��ʊx�͌����Ȃ��B |

���胒�^���E�V�n�} |

�������͓��ƃg�c�N�R�^������n�} |

�@���胒�^���E�V����́A���]�R�����̕�ƂȂ��čł����������A�C�����P�b�v�R�������Ⴍ�E�̕�Ƃ��ē����o���A�����͎R�����̕�Ƃ������A���ƂȂ��Ē��̕�̍����ΖʂƂقڏd�Ȃ�B����3�N�̓����̑}��ɉE�̃R�u�͕`����Ă��Ȃ��̂ŁA���]�R���G���V�P�c�w���P�̂悤�ɑ��������Ȃ邪�A�ݒ��ŕ�������G�����Q�c�w�V�P�̕`������ƈ���4�N�̃X�P�b�`�ł͉����͎R�̈ʒu�ɃG�����P�c�w�Ƃ��邱�Ƃ����킹�čl����ƁA���Y���l�Y�̋L�^����͉��]�A�R�S�̖̂����G�����P�c�y�V�P/�G�����P�b�y���P/�G�����P�b�ƍl����̂��Ó��ȋC������B����4�N�̋L�^��������Ȃ�G�����P�b�y����i2003�j�̂悤�ɉ��]�A�R�̒��̉����͎R�Ƃ������ƌ���̂����肤�邾�낤���A����3�N�̋L�^�����킹�Č�����A���]�A�R�̂ǂꂩ���Ƃ͒f��ł��Ȃ��Ǝv���B�k�C�������ؐ}��ł̉��]�A�R�ŃC�����P�b�v�Ƃ���R���̐U����͓K�ł������ƍl����B�k�C�������ؐ}�̍쐬�̍ۂ̒����ŃC�����P�b�v�͉��]�A�R�S�̖̂����Ƃ�������ʂ��x�������A�C�k�̐l���瓾���Ă����̂łȂ����B

�@����3�N�̎�T�̃G�����Q�c�w�V�P�ƁA����3�N�̓����̃G���V�P�c�w���P�̌�납����ڂ́A�����̂���}�ł����Ă�������̖|���̉�ǂ��K�ł���悤�Ɏv����B�����A���炭�ǂ��炩�����Y���l�Y�̕Ȏ��̂̌��ǂŁA���̓G�����P�c�w���P���G�����P�c�w�V�P�̂ǂ��炩�ЂƂ��������낤�B�����ȍ~�̃C�����P�b�v�̉��ƈ���3�N�̓����ł̃G���V�P�c�w���P�̎O�����ڂ��A���Y���l�Y�̃��̎��̓V�Ɍ����₷���Ȃ邱�Ƃ�����ƍl����ƁA�G�����Q�c�w�V�P���G�����Q�c�w���P�łȂ��������ƍl����B

�@����3�N�̎�T�ŃG�����Q�c�w�V�P�̉��Ɂu�����Z�E�V�̏�`�V���}�i�C�����v�Ƃ���̂́A�G�����Q�c�w�V�P�������Z�E�V�i�ҍ���j�̐��ł���A�܂��A�{���n����̉͌��ł͂Ȃ����i�����j�ł���Ƃ̃A�C�k�̐l�̐����̕������ł������ƍl����B���]�R�͑ҍ���Ɛ{���n����̐����ɂ�����B

�E�C�����P�b�v

�@�R�c�G�O�i1977�j�́u�C�����P�b�v�̈Ӗ��͂悭�킩��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B�ԕ��s�j�i2001�j�́u�C�����P�b�v�̌ꌹ�ɂ��ẮA����̌����ۑ�̈�ł���v�Ƃ��Ă���B

���]�A�R�͓�҂̏��� ����̊ԂɈʒu����B |

�@�G�����P�c�w���P�̍Ō�̃w���P���Apenke�m�̏�i���݁j�n�Ǝv����̂ŁA�G�����P�c�y�̍Ō�̃y�́A�A�C�k��� pe �ƍl����B�C�����P�b�v�̍Ō�̃v�� pe ���a�������̂ƍl����B�n���A�C�k�ꏬ���T�� pe �̍��ɓ�ڂ̈Ӗ��Ƃ��āu��̂��݁B�v�Ƃ���A�A�C�k�ꍹ���������T�� pen- �̍��ɘa�u��́v�Ƃ���A�u�w�p�I�Ȍ������ʂł͂Ȃ��A���ɐ������������v�Ƃ���邪�u��pe-un ��̕��E�́v�ƌ�\���̐���������̂ŁA��Ɍ��炸�u�̏�i���݁j�v�ƍl�������A���T���Ō����a��ł͂Ȃ��̂��C�^���b�N�Ƃ��Ă����B

�@���̏�i���݁j���B����29�N�̖k�C���n�`�}�ł̓C�����P�b�v�R�̈ʒu�ɃV���c���k�v���Ƃ���A�ԕ��s�j�́usir-utur-nupuri�i��n�E���ԁE�R�j�̈ӂŁA�Ύ�여��Ƌ�m�여��̓�̑�n���钆�Ԃɂ���R�v�Ƃ��Ă���A�����}�������l����B�A���Autur �̓V���c���k�v���łȂ��̂Œ��`�� uturu �Ƃ������Bsir utur o nupuri�m��n�E�̊ԁE�ɂ���E�R�n���Ƃ��l���Ă݂����A���Y���l�Y�̋L�^�Ɂu�V���g���v�ŏI����ĎR���Ƃ����Ⴊ����̂ŁA�V���c���k�v���́usir uturu �� nupuri�v�Ƃ������Ƃł������ƍl���Ă����B���]�A�R�͐Ύ��Ƌ�m��̓�҂̏��Ɉʒu���Ă��ꂼ��̐�̕���ɋ��܂��B

�@�C�����P�b�v�R�͖���24�N���̏S��20���}�ł́u�G�����P�c�v�R�v�Ə������B�A�C�k��́Apeteukopi pe�m��̓�ҁE�̏�i���݁j�n���G�����P�b�y/�C�����P�b�v�̌��̉��ł������ƍl����B�A�C�k��n���ł́A�C�\�T���ipes o- san pe�j�A���V���n�P�ipes pake�j�A�����g�L�^�C�ipon to kitay�j�A�C�^���ipitar�j�A�G�g�����ipe tuwar�j�A�����l�V���ipinne sir�j�Ƃ������A�ꓪ�� p �̗�����Ⴊ����B�A�C�k��̃^�s���ƃ_�s���͈Ӗ��I�ɋ�ʂ��ꂸ�A���s���͔j��������_�s���̂悤�ɔ�������l������Ƃ����B�_�s�������s���ƕ�����邱�Ƃ����蓾��킯�ŁA������߂�E����ߋɂ߂���ɋ߂Â��BPEDEUKOPIPE ���A�����P��̃A�N�Z���g�̂Ȃ����߂̕ꉹ��������Ȃǂ����a�����̂� ERUMKEPPE/IRUMKEPPU �ƍl����B

�@��T�ł̎R�����G�����Q�c�w���P�łȂ��G�����Q�c�w�V�P�ł������Ȃ�Apeteukopi pe us pe�m��̓�ҁE�̏�i���݁j�E�ɂ��Ă���E���́i�R�j�n�̓]�� ERUMKEPPESKE �łȂ��������ƍl���Ă݂�B

�Q�l����

�k�C�����n���ہC�k�C�������ؐ}�u���v�}���C�k�C�����C1896�D

���Y���l�Y�C�H�t���C���� �����ڈΎR��n���撲���� ��C�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�C1982�D

���Y���l�Y�C�H�t���C���Y���l�Y�I�W4 ����T�C�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�C2004�D

������C���Y���l�Y�`��L�^�ɂ������m�̃A�C�k��R���Cpp7-24�C6�C�A�C�k��n�������C�A�C�k��n��������E�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�i�����j�C2003�D

�R�c�G�O�C�[��̃A�C�k�n����q�˂āC�A�C�k��n���̌����i�R�c�G�O����W�j4�C�����فC1995�D

���Y���l�Y�C�H�t���C��� �����ڈΎR��n���撲���� ��C�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�C1985�D

���Y���l�Y�C���q�V��Y�C�|�l�Y��Y���L ��C�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�C1978�D

���Y���l�Y�C�H�t���C���Y���l�Y�I�W3 �C��T�C�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�C2001�D

�k�C�����n���ہC�k�C�������ؐ}�u���сv�}���C�k�C�����C1893�D

�ԕ��s�j�Ҏ[�ψ���C�ԕ��s�j �㊪�C�ԕ��s�C2001�D

�k�C���������n���ہC�k�C���n�`�}�C�������C1896�D

�m���^�u�ہC�n���A�C�k�ꏬ���T�C�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�C1992�D

�c�������q�C�A�C�k�ꍹ���������T�C�����فC1996�D

�����E�������{�����n�} �S����\������}�W���C�����[�C1983�D

�c�������q�C�A�C�k��C����w�厫�T ��1���C�T��F�E�͖�Z�Y�E���h��C�O�ȓ��C1988�D

�g�b�v�y�[�W�� |

�@�������ց@ |

�@�R���l�ց@ |