右がアポイ岳

左は吉田岳

様似エンルム岬から

右がアポイ岳 左は吉田岳 様似エンルム岬から |

山名考

アポイ岳

アポイ岳はアイヌ語のアペ・オ・イ ape o i[火・ある・もの]説1)2)3)が人口に膾炙しているが、古い記録を見ると違うような気がする。アイヌ語では炉辺のことをアペオイと言うようである。鹿請いのカムイノミでかがり火を焚いた山1)とも説明されるが、木灰などの遺物が残されている場所があるという話は聞かない。山の一部から噴煙が上がっていたところを呼んだ2)とも言うが、アポイ岳は火山ではない。

古いアポイ岳と思しき山の名の記録として秦檍麻呂の文化5(1808)年の年記のある東蝦夷地名考に「アボイノボリ」とある。「ノボリ」はアイヌ語の nupuri[山]で、前後が日高耶馬溪の地名なので現在のアポイ岳を指していると思われるが、地名考としては「未考」となっている。文化7(1810)年書き上げのシヤマニ場所大概書にはアハウヰ山がある。シヤマニ場所大概書は文化元(1804)年から文化10(1813)年の日露間の事件や交渉経過をまとめた東夷竊々夜話に収められた東蝦夷地各場所の地理・産物・沿革を記したもので、奉行所の命により各場所詰合によって報告されたものと考えられると言う。新北海道史の史料編に東蝦夷地各場所様子大概書と言う名で翻刻されている。その中でアハウヰ山はホロマンベツ川(幌満川)の下流の西にあり、「往来の船々立山と致し候由の高山」とある。海に近いアポイ岳が山当ての対象とされていたことが窺えると共に、アペオイではない音がアポイ岳の語源であることを思わせる。

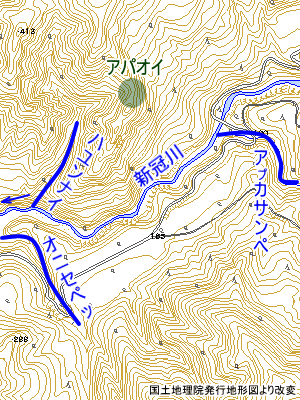

新冠川右岸のアパオイ |

アポイという沢の名は更に古く記録がある。寛政10(1798)年に千島方面へ向かう近藤重蔵一行が現在の日高耶馬溪のヨコ石付近から山に登り、幌満川支流のアボイ川へ下ったことを近藤重蔵の従者を勤めた木村謙次が日記に残している6)。松浦武四郎の川筋取調図7)にも幌満川下流右岸にアポイという枝沢が描かれている。明治26(1893)年の北海道庁の二十万分一図8)にも、アポイ岳の南東斜面の沢がアポイとして描かれている。松浦武四郎の「興を添え」フィクションが入ると言われる東蝦夷日誌では、この沢のアポイはアポイ岳に上がる沢だからアポイと言う名前であると説明され9)、地元の様似町史1)もそれを受けたものかアポイナイを「アポイ岳の沢の意」としているが、沢の名と山の名の順序が逆のように思われる。

寛政10(1798)年に最上徳内が近藤重蔵に宛てた書簡の中の日高地方の地図10)では位置が新冠川右岸と、アポイ岳の位置とは異なるものの「アパヲイ」が山として描かれる。この書簡の地図を受けたと見られる享和2(1802)年よりは後と言う近藤重蔵の「蝦夷地図」11)では、新冠川右岸にアハヲイ山が描かれる。

幕末に入って嘉永7(1854)年に村垣範正の蝦夷地巡検に従者として参加して様似山道を歩いた尾張屋番頭忠蔵は日誌「蝦夷紀行」12)で、様似山道の山道について「此山の出先ヤハヲイと申岩鼻なり」と書いた。日高耶馬渓の海岸線の山中の出岬であるエハオイのことと思われるが、海岸線ではなく様似山道を歩いての記録であり、アポイ岳の尾根を指してのヤハヲイということのようにも思われる。

狩野義美(2007)の「新冠・静内地方のアイヌ語」13)によると、新冠川上流岩清水のアブカサンベ川河口対岸の尾根上の七合目付近の切通しのような地形がアパオイと名づけられ、「山の出入り口・通路」と和訳説明されている。apa o -i[入口・ある・所]と思われる。最上徳内が近藤重蔵に宛てた書簡のアパヲイ、近藤重蔵の蝦夷地図のアハヲイ山は此処だったのだろう。アパオイの西へ下る狩野義美(2007)がハユンナイとする谷は松浦武四郎の記録ではバユンナイとある。山の出入口に谷頭がある、apa e- un nay[入口・その先・にある・河谷]の転がバユンナイと考える。アパオイ東側の新冠川向かいに落ちるアプカサンペ(アブカシャンベ)は、apa ko- san pe[入口・に向かって・出る・もの(川)]の転と考える。アプカサンペ、アパオイ、パユンナイは新冠川本流の峡谷を避けて下ってくるルート上の一連の地名と考える。

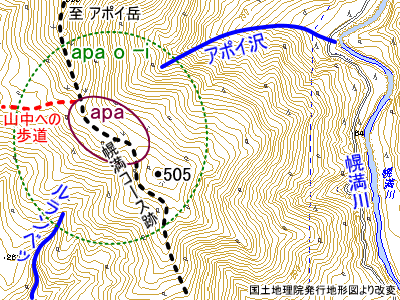

アポイ岳南の尾根の推定アポイ |

アイヌ語ではp とb の音が区別されず、母音が隣り合うと前の母音が追い出されることがある14)ので、アパオイがアボイと書き取られることは考えられる。

アポイ岳の名の由来がアイヌ語のアパオイということに類する解釈として、北大山岳部の山口健児(1929)がアポイを「岩戸の義」15)としている。永田地名解16)と北海道仮製五万分一地形図にある胆振地方敷生川流域のアパオイからの類推と思われるが、アポイ岳のどこがその岩戸にあたるかまでは言及されていないので、それを考えてみる。

アポイ岳南尾根の505m標高点(手元の旧版地形図では506m)の、アポイ沢の突き上げるコブの北側の鞍部西北一帯が apa[入口]で、その両側の沢・沢地形が様似山道が開かれる前の通行困難な日高耶馬溪南部を迂回するアパオイであり、それをアパオイ・アポイとして呼ぶうちに、尾根の上方に目立つアポイ岳山頂を「アポイの山」・アポイ岳・アボイノホリ等と呼ぶようになったのが由来ではないかと考える。この鞍部には現在(2009年)は2006年に幌満コースが北海道希少野生動植物保護条例によって閉鎖された際に合わせて廃道として記載されなくなったが、戦後の地形図では長く営林署の峰越林内歩道と思われる点線が鞍部北西寄りから西側の山中に向かって描かれていた。この apa の南方にはルランベツ地区がある。アイヌ語の ru e- ran pet[道・そこに・下る・川]で apa を源頭としてルランベツ地区に流れる川の名であり、この apa を通った後に下った道としての川の名であったと思われる。

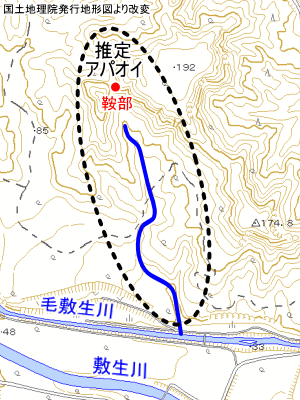

敷生川左岸の推定アパオイ |

敷生川流域のアパオイは174.8mの三角点「当別」の北西約700mに、192mの標高点が打たれる台地とその西のコブの間に顕著な鞍部がある。北海道仮製五万分一地形図のこの辺りの地形描写は不正確だが、現在の地形図と川筋を見比べると、この鞍部へ向かう敷生川支流の毛敷生川左岸支流がアパオイという名の沢であったと思われる。幌満のアポイに比べると、この鞍部のルートとしての有用性は低そうだが、地形は幌満のアポイ・新冠のアパオイと類似している。永田地名解は「岩戸口アリテ戸ノ如シ故ニ名ク」と説明している。

apa o -i が単に沢の名ではなく、山を越えると言うニュアンスを含んでいたと考えると、東蝦夷日誌や様似町史の「アポイ岳に上がる沢/アポイ岳の沢だからアポイ沢と呼ぶ」との解釈も、一概に順序が逆とは言えないのかもしれない。

寛政10(1798)年に千島へ向かう近藤重蔵一行が、沢のアポイを通った記録があることは先に述べた。寄り道などではなく寛政11(1799)年の様似山道開通より前は波が荒い時の必然のルートとしてだったのだろう。1960年の登山ガイドブック18)では、アポイ岳の幌満コースは南尾根を末端まで下りず、鞍部で折れてアポイ沢に沿って幌満川に下りている。この頃まで「入口が(/に?)ある所」の実態がアポイと言う沢にあったと言うことでは無かったか。様似山道の開通後はアイヌの人たちでもこの apa を意識する人は減少し、アパオイがアペオイ19)に訛ることで、ape o -i[火・ある・処]の民間語源が生まれたということではなかったか。アイヌの人への聞き取りで、鹿請いのカムイノミで火の玉を焚いて鹿が繁殖するようになったのでアペオイヌプリと呼ぶようになったという説は比較的新しく、昭和30(1955)年に明らかになった1)という。畑中武夫(1949)はアポイ岳の山名について「又一名アペヌプリともいゝ、アペとは火の意である」としている。この頃から練られたのが篝火や噴煙のアイデアではなかったか。

「アポイの火まつり」は、火を焚く非日常性などは維持しながら、食料全般の安定を祈念して流通の基本となる交通の発展を祝う、「アポイの岩戸まつり」のようにしていくのが良いのではないかと思う。鹿が増え過ぎても困る時代であり、鹿請いのカムイノミも単に鹿が増えれば良いというのではなく、鹿という形での食料を求めてのカムイノミであったとの文脈だから、名前を変えても祭としての連続性は保たれるのではないか。

昭和59(1984)年頃の地元のアイヌ女性からの聞き取りで「自分はある日、太陽がマッネシリ(アポイ岳)の向うに沈むとき、ふもとからぼうっと火が燃え上がるのを見て、なるほどアペオイ『炉』だなと思った。」19)とある。鹿請いのカムィノミの話がアイヌの人々の間で広く共有されていたのなら、このような素朴で曖昧な話にはならなかっただろう。麓で火事があったのを見たから山が「炉」の意味の名であった事に納得というのも変な話だが、地名を記号として捉えていれば日常生活には十分な普通の人にはこのような理解もあるのだろう。

松浦武四郎の安政5年の調査で、ホロマベツ(幌満)のアイヌのウエンヂの説明でホロマヘツ(幌満川)の水源として「アホヤリノホリ」が「高山也」として挙げられている。松浦武四郎は幌満川筋の最奥の日高山脈主稜線の辺りと捉えて「アヲヤリノポリ」を地図に記したが、ウエンヂは「幌満川の奥にある高山」くらいのニュアンスで伝えたもので、APOI or o -i[アポイ・の所・にある・もの(山)]の訛ったのがアホヤリ/アヲヤリで、apa o -i から派生したアイヌ語での山名でアポイ岳のことであり、「AWOYARI が nupuri」ということがアホヤリノホリでなかったかと考えてみる。

アポイ岳はカムィヌプリ19)とも呼ばれると言う。北方のピンネシリに対してマチネシリ1)/マッネシリ19)であったとも様似町史などにある。kamuy であると同時に mat[女]であることもあるのか。別の文脈なのか。

新日本山岳誌(2005)はアポイ岳の別称として「幌郡嶽」を挙げている。幌郡嶽(ぼろぐんだけ)の名は高頭式の日本山嶽志(1906)にもあり、様似郡西方にあるとされているが、アポイ岳の位置は様似郡の東方である。日本山嶽志の4年前に発行された帝国地名大辞典(1902)にも幌郡嶽(ほろぐんだけ)の名があり、様似郡の西部にあるとされているが、「様似険道の東北に峙つ」とも書かれている。様似険道とは様似山道の事と思われるがアポイ岳は、様似山道のほぼ真北である。「登行海岸より一里」とも書かれ、この距離は日本山嶽志の記述と同じであり、高頭が帝国地名大辞典を参照したものと思われる。帝国地名大辞典では様似郡南端の「アボイ山」が幌郡嶽とは別項に立てられて挙げられているが、帝国地名大辞典には同じ山の別表記の重複が多く見られるので、アポイ岳と幌郡嶽が別の山とは帝国地名大辞典からは言えない。帝国地名大辞典は、地名の数は多いが誤記もまた多い。帝国地名大辞典は当時手に入れられた資料からひたすら地名を抜き出して中身を吟味せずに只アイウエオ順に並べて編まれたもののように思われる。明治25(1892)年の輯製20万図には「アポイ山」の記載がある(尤も輯製20万図の北海道エリアは作られたものの頒布された形跡が無いと言う)。帝国地名大辞典が参照したと考えられる可能性のある幌郡嶽の名を記した資料を見ていないが、その音から明治26(1893)年の北海道庁による北海道実測切図に「オロクン子ヌプリ」と書かれ、明治29(1896)年の北海道仮製五万分一図に「オロクンネヌプリ」と書かれた幌満川左岸で様似山道の北東に位置する現在の幌満岳(685.4m)の「オロクン」の部分で切って「幌郡嶽」の漢字を宛てた資料があり、幌郡嶽はアポイ岳の別称ではなかったと考える。幌満岳山頂は海岸から最短で3km程度と一里より短いが、幌満や留崎の集落からは約4km(=1里)の距離である。

参考文献

1)様似町史編さん委員会,様似町史,様似町,1962.

2)更科源蔵,アイヌ語地名解,北書房,1966.

3)山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

4)秦檍麻呂,東蝦夷地名考,アイヌ語地名資料集成,佐々木利和,山田秀三,草風館,1988.

5)東蝦夷地各場所様子大概書,新北海道史 第7巻 史料1,北海道,1969.

6)木村謙次,山崎栄作,木村謙次集 上 蝦夷日記,山崎栄作,1986.

7)松浦武四郎,秋葉實,武四郎蝦夷地紀行,北海道出版企画センター,1988.

8)北海道庁,北海道実測切図「襟裳」図幅,北海道庁,1893.

9)松浦武四郎,蝦夷日誌 上 東蝦夷日誌,時事通信社,1984.

10)東京大学史料編纂所,近藤重蔵蝦夷地関係史料3(大日本近世史料),東京大学出版会,1989.

11)東京大学史料編纂所,近藤重蔵蝦夷地関係史料付図(大日本近世史料),東京大学出版会,1993.

12)忠蔵,成田修一,蝦夷紀行,沙羅書房,1987.

13)狩野義美,新冠・静内地方のアイヌ語,狩野義美,2007.

14)知里真志保,アイヌ語入門,北海道出版企画センター,2004.

15)山口健児,日高山脈アイヌ語考,pp231-243,2,北大山岳部々報,北海道帝国大学文武会山岳部,1929.

16)永田方正,初版 北海道蝦夷語地名解,草風館,1984.

17)陸地測量部,北海道仮製五万分一図「登別嶽」図幅,陸地測量部,1896.

18)札幌山岳クラブ,北海道の山々(マウンテンガイドブックシリーズ39),朋文堂,1960.

19)北海道教育庁社会教育部文化課,昭和59年度 アイヌ民俗文化財調査報告書(アイヌ民俗調査4(静内・浦河・様似地方)),北海道教育委員会,1985.

20)畑中武夫,日高路を行く,北海道郷土文化刊行会,1949.

21)松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集6 午手控2,北海道出版企画センター,2008.

22)安田成男,アポイ岳,新日本山岳誌,日本山岳会,ナカニシヤ出版,2005.

23)高頭式,日本山嶽志,日本山岳会,1906.

24)富本時次郎,帝国地名大辞典 第2巻,又間精華堂,1902.

25)幕末・明治日本国勢地図 輯製二十万分一図集成,柏書房,1983.

26)陸地測量部,北海道仮製五万分一図「幌泉」図幅,陸地測量部,1896.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |