樽前山

右手はペウレ峰

右下は支笏湖

モラップ山から

樽前山 右手はペウレ峰 右下は支笏湖 モラップ山から |

山名考

樽前山

アイヌ語のタオロマイ taor oma -i[高岸・にある・もの]ではないか、などとされる川の名があり、それに基づいているようだとされる山の名である。taor oma -i は樽前川とされ、樽前山は樽前川の源頭に位置し、樽前川河口付近で最も樽前山と海が近くなる。山田秀三(1984)は、樽前ガローを樽前川が流れていることで taor oma -iと言ったのではないかと示唆している。榊原正文(2009)は旧記に「ヲタルマイの略語」とあることや、似た音の後志石狩境の小樽内との比較などから、元は樽前川の河口付近の様子を表現した樽前川を指す o- taor oma -i[川尻に・川岸の高所・ある・もの(川)]が「タルマエ」の語源ではなかったかとし、「川岸の高所」とは樽前川河口の高さのある砂丘(浜堤)ではなかったかとしている。

川の名でなく、アイヌ語で山そのものの姿を表現した名として uhuy nupuri[燃える・山]の他に、パリルシペ parir us pe[湯気・そこにある・もの]がある。

垂前山、玳瑁陟、垂舞岳などとも記された。谷文晁の名山図譜・日本名山図会にある「玳瑁渉」は玳瑁陟の誤りではないかとされる。「渉」は川などを「わたる」ことを指す字である。「たいまい」の音は「たるまえ」と多少違う感じがするが、名山図譜より少し前の年記のある近藤重蔵の蝦夷地図式にある「タヒマイ山」に関連するのではないかと思う。蝦夷地図式では山はタヒマイ山だが、川は「タロマエ」である。

日本名山図会の蝦夷地の五つの山のスケッチを提供したとも、描いたとも言われる谷元旦や、松浦武四郎のスケッチ時は、ドームが形成された慶応3年噴火、明治7年噴火でのドーム破壊を経て明治42年噴火より前なのでドームが描かれていない。彼らの絵は現在の樽前山からドームを取り除いた平たい台のような姿ではない。ずんぐりしているが、それでも山頂が現状よりは引き絞られている。当時は南東側が今より高かったのではないかという印象を受ける(明治24年頃は道庁の地図で山頂の東の一角に1016mの標高が書かれドームがなく現在よりやや低かったようだ)。また、噴煙も描かれていない。日記・日誌でも噴煙について言及されていないようだ。偶々活動が静かな時に描かれたのか。

最高点は「ドーム」と呼ばれている。外輪山の東側のピークを「東山」と呼ぶ。外輪山に含まれるのかどうか分からないが、ドームの南西側のピークを「西山」と、ドームと風不死岳の間のピークを「北山」/「小樽前」/「ペウレ」と呼ぶ。

更科源蔵(1966)は樽前山を「タオロ・マイ・エトコ・ヌプリ(タオロマイの水源の山)といつたかもしれない」としているが、「かもしれない」であってアイヌ語での山名としてアイヌの人がそう言っていたとか、旧記にあると言うわけではない。

「樽前」について考える。

taor に付いて、永田地名解が当所タオロマイの項で「根室国標津ニテハ川岸ノ高処ヲ『タオル』ト云フ『タオロマプ』ノ地名アリ」としている。永田地名解でのタオロマプは中標津のマスミ川・タワラマップ川と留萌のタルマップ川のようである。

知里真志保(1956)の地名アイヌ語小辞典には taor の項があり、一つ目の意味で「川岸の高所」、二つ目の意味で美幌方言として ra-or が語源の「低い所;沢の中」とされている。

山田秀三(1984)の示唆している樽前ガローの川岸の高所は、樽前川の名で呼ぶには河口から奥に過ぎるのと部分的で短すぎるのではないかと言う気がする。樽前ガローの谷底を流れる川は「『川岸の高所』にある」のではなく地名アイヌ語小辞典の二番目の意味の「『低い所』にある」ような気もするが、樽前川全体から見れば樽前ガローはごく短い区間であり、目に付きやすい落ち口付近にあるわけでもない。

榊原正文(2009)の河口近くの浜堤の砂丘を taor[川岸の高所]とする taor oma -i の説は、水面よりは高めでも3m程度の砂丘が「川岸の高所」と呼べるのか疑問が残る。延々と続く変化の乏しい砂浜の海岸で樽前川や小樽内川が砂丘を割って海に注いでいるのは確かであるが、砂丘はこれらの川の両脇だけでなく、ずっと遠方、砂浜で続く隣の河口、更に隣の河口の向こうにもそれほど変わらない高さで続いている。樽前川より西の別々川寄りの砂丘上には7mの標高点が打たれており、東の覚生川の東側には標高5mの等高線が樽前川河口より海岸に近い処に連なっている。旧オタルナイ川河口は榊原正文(2009)によって、現在の新川河口より北東約1kmの地点とされたが、銭函から石狩旧市街までの砂浜も、部分的に低くなっている所もあるが7.5mの等高線で囲まれた砂丘がずっと続いている。そのような中で樽前川と小樽内川の河口だけを「川岸の高所にある」と見るだろうか。小樽内の ota-ru 説に対する「汀線に沿う形で砂浜海岸に続いており、さらに他水系の河口部までも続いていると想定される“オタル ota-ru(砂浜の・道)”が、この・・・だけに『ある(帰属する)』とすることは、なかなか認めがたいものではないか」という指摘は、長大で変化に乏しい浜堤のある海岸での o- taor の説にも当てはまるのではないか。海岸線や河道の改修で原景観は改変されつつあると榊原正文(2009)は指摘しており、局所的には改変されつつあるのであろうが、苫小牧から登別や銭函から石狩の海岸線において砂丘が連続している全体的の姿はまだ程ほどに残っているのが地形図に見られるということではないかと思う。

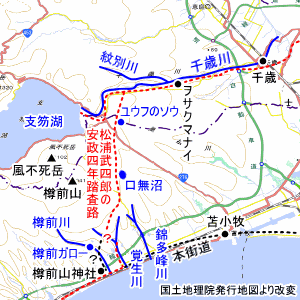

松浦武四郎の 安政4年踏査路 |

山田秀三(1984)はまた、旧記上原考を引用する際に「ヲタルナイの略語なるべし」として、「なるべし」に傍点を打っている。上原熊次郎か伝えたアイヌの古老も自信が無かったのだろうとの含意かと思われる。

また、樽前でタオロの音が管見だが明治の永田方正まで出てこなかったというのも気になる。taor と辞典の単語の中で母音が連続して挙げられていると言うことは、母音が連続していても表記されない声門破裂音等でそう簡単にその一つが追い出されるわけではないと言うことなのではないか。

松浦武四郎の安政3年の記録では樽前は「ダルマエ」とある。また、タルマイ権現の「拝殿の脇より山の麓を通り、一日路にしてシコツ沼の下なる字モンベツへ出るによろし。・・・昔は皆此路を通りしが、当時一向此道を通るものなし。」とする。安政4年には千歳川筋のモンベツ(紋別川)に程近いヲサクマナイ(紋別川河口下手)からタルマイへの道筋を見分しようとしたが、踏査は難渋したようで「此辺え来り道少しもなし」「少し道を迷ふ」などと書かれ、ヲサクマナイからタルマイまで後少しのヲホウ(覚生川)で終わったようである。

アイヌ語の音節頭の r は人によって様々な発音があり、破裂に近い、d に近い r をもつ人も多いという。また、アイヌ語の o は日本語のウよりオのように聞こえることもあるという。d と認識されれば d と t はアイヌ語では区別されない。日本語の昔の表記では濁点を付けないことがあり、文字から入った和人は t で発音することもありうる。母音が連続すると一つが追い出される事がある。「ダルマエ」という記録と、変化の乏しい海岸線の中で河口付近から樽前山の山麓を通って千歳川筋に抜ける道が海岸通りの道から分岐していたということで、ラヲマイ ru-aw oma -i[道の・股・がある・もの(川)]か、ラヲマイ ru awe oma -i[道・の股・に(が)ある・もの(川)]か、ルロマイ/ロロマイ ru or oma -i[道・の所・にある・もの(川)]の転訛が樽前の語源ではなかったかと考えてみる。三番目は浜は大体歩き易いが、川や尾根を横切って行く道は道としてより道らしいということで考えた。三つ挙げたがいずれも訛りを前提としており、どれが最もありうるか今の所判断できない。樽前は津軽一統志にコタンのある場所として「たるまい」・「たろまい」とあり、道の分岐としては半端な位置のような気もするが、それでも安政3年に内陸の道の記憶があったということは寛文7年噴火も元文4年噴火も道として乗り越えたと言うことではなかったかと考えてみる。

丁巳日誌9巻37丁模写 |

松浦武四郎の安政3年の記録には、昔はダルマエの「一里斗上なる山の麓に」アイヌの人の家が「五軒程有し由なり」とあるので、樽前川の河口から4kmほど上流の樽前ガロー辺りと思われるこのコタンを経由してモンベツ方面へ向かう道であったかとも考えてみる。

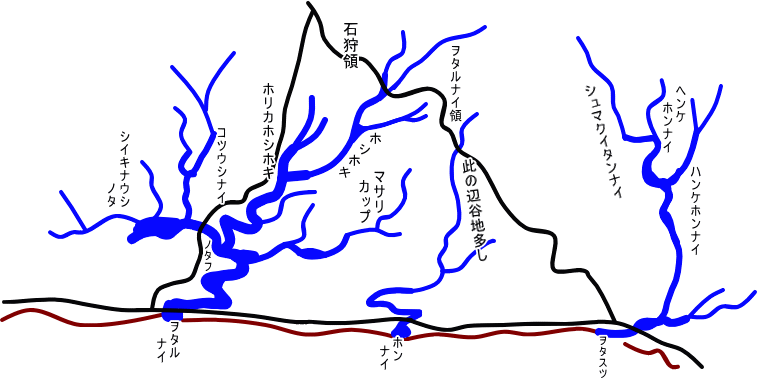

小樽内も、o- ru-aw o nay[その尻・道の・股・がある・河谷]か、o- ru awe o nay[その尻・道・の股・にある・河谷]か、o- ru or o nay[その尻・道・の所・にある・河谷]ではなかったかと考えてみる。松浦武四郎の弘化3年の記録にヲタルナイ川で、「此処ニ元クマウシへ山越道有るなり。」とある(この辺りでクマウシというと熊碓が思い出されるが逆方向である。或いは琴似辺りのケネウシのことか)。安政4年の丁巳日誌9巻の付図には海岸通しの道から分岐する、ヲタルナイ河口から右岸に沿ってホロカホシホキまで遡り、川筋を離れてヲタスツ(銭函)からの新道と合流し、ハツシヤフ方面へ向かう道が描かれている。ra/ru が訛ってタとなり、wo/ro が訛ってルになってヲタルナイとなり、ほぼ同義で o- ru-aw un nay などとも言ったのがヲタルンナイとなり、永田地名解の「オタナイ」と山田秀三(1984)にある「おたね」も o- ru-aw ne -i[その尻・道の股・である・もの]などの転訛でなかったかと考えてみる。ota-ru ne -i や o- taor ne -i は川の名と考えると意味が分からないが、o- ru-aw ne -i なら川の名としてありうる。

中標津のマスミ川とタワラマップ川は松浦武四郎の報文日誌にそれぞれ、安政3年には「フシコアシタロマツフ」・「アシタロマツフ」と、安政5年には「フシコアシタロマフ」・「アシタロマフ」とある。これらの川には砂丘もガローもなく、特にマスミ川は水源に至るまで川岸に高所と言えそうな場所が見当たらない。タワラマップ川は1.3kmほど奥から根釧台地の中を穿つようになっているが、これを「(本流である標津川の)川岸の高所にある川」と言えるのか、標津川岸からは600m離れている場所でのことなので疑問である。

中標津町マスミ川・タワラマップ川付近の地図 |

また、川の高さは標津川と殆ど同じなので特別に「低い所」を流れているわけでもない。永田地名解はフシコアシタロマフをフシュコタオロマプと、アシタロマフをアシリタオロマプとしているが、これを松浦武四郎の「アシ」の部分を asir と解釈したかと考えたのは早計であった。永田方正は、松浦武四郎の記録は東西蝦夷山川地理取調図にある「アンタロマッフ」だけを見たようで(ンはシの誤りだろう)、「松浦地図ニハ只『アンタロマプ』トアリテ新旧ノ名ナシ」と記している。永田方正は松浦武四郎の報文日誌を見ておらず、自身の耳でフシュコタオロマプとアシリタオロマプを聞き取って記したものと思われる。

アシタロマフの別名としてアシリタオロマプがあり、フシコアシタロマフの別名としてフシュコタオロマプがあったとすると、マスミ川はタワラマップ川の旧(husko)河道と言うことで、タワラマップ川は元は根釧台地に入り込むまでに3km以上の距離を300-600mの幅で標津川と平行していたと思われる。道の分岐の伝承も無いようなのでアシタロマフとは o- situ or oma p[その尻・(沢と沢とに挟まれた)山の走り根・の所・にある・もの(川)]ではなかったかと考えてみる。

永田地名解が「タオル」の本拠としている標津川筋のタオロマプに「川岸の高所」が見られないということは、永田地名解と地名アイヌ語小辞典が一つ目に書く taor/taorkeの「川岸の高所」というもの自体がどうも怪しい気がする。ゆっくり考えると「川岸の高所」とはどういう場所を指しているのかよく分からない言葉である。実は永田方正にフシュコ/アシリタオロマプを伝えた標津アイヌの古老はなぜタオロマプと呼ぶのかを、標津川とマスミ川・タワラマップ川の「川岸の(間に少しだけ)高い所」が続いていて、それに沿って支流であるマスミ川・タワラマップ川が長く流れていた事を言ったと言うことを、situ ではなく同義の tu で o- の省かれた別名として tu or oma p と言ったのを、永田方正は(或いは古老も説明を端折り過ぎたか) tu or の部分を近い音の「タオル」という一つの単語と捉えて「川岸ノ高所」と訳してしまい、それが永田地名解を研究していた知里真志保によって地名アイヌ語小辞典にも引き継がれてしまったのではなかったかと考えてみる。アイヌ語の tu の音は日本語には久しく無いので、タに聞き取られる事は考えられる。

但し、地名アイヌ語小辞典で「=taor」とされる taorke の方は分からない。ke は接尾辞の -ke[の所]であろうが、前半は美幌方言での ra-or の転だという taor の二つ目の意味の「低い所」・「沢の中」の意味でのものか。

氾濫で切れてしまって新しい河道が出来る程度の高さの川と川とに挟まれた細長い所を「山の走り根」などとされる situ/tu と表現したのかどうか疑問は残るが、加賀伝蔵の「子モロ地名和解書」に「タヲロマブ 川伝ひの山」とあるのは、命名のポイントが川沿いの細長い土地であったことを示唆されたものではなかったかと考える。アイヌ語沙流方言辞典では tu を名詞語根で「(糸の)一本」としている。山の走り根と合わせると、「細く延びた一本」と言うニュアンスがあったのではないかと考えてみる。

留萌のタルマップ川(樽真布)は砂丘もガローも無く、中幌糠川と長い距離を細い尾根を挟んで平行して流れており、この尾根を回り込んだ所で留萌川に合流しているが、この尾根はそこそこの起伏があり走り根という感じではない。ru-aw もあるように見えない。一本下流対岸のチバベリ川は留萌川本流に対する道の分岐と考えられそうだが、少し離れている。特別低い所にも見えない。松浦武四郎の安政3年の記録ではタロマツフである。起伏や短い枝分かれはあるが、長く細い尾根の所の後ろ側ということの tu or oma p[山の走り根・の所・にある・もの(川)]或いは〔tu or〕mak[山の走り根・の所・の後ろ]でないかと考えてみるが、別の語源なのか、更に考えたい。

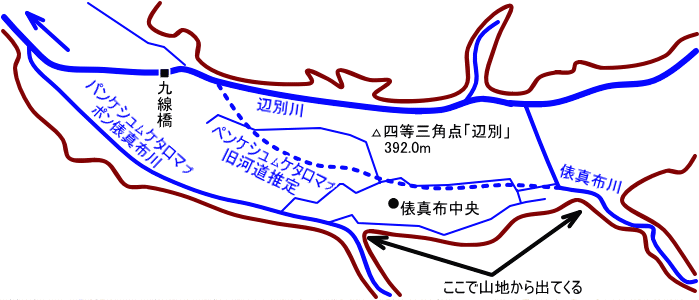

美瑛町俵真布付近の地図 |

美瑛の俵真布は松浦武四郎の安政4年のシユンクタロマツフといった記録がある。砂丘もガローも見られず、道の股もあるような感じがしない。低い所にあるわけでもない。俵真布川は平地に出てから何度か分流してポン俵真布川と合流して4kmに渡って本流である辺別川に平行して流れているが、山際にピッタリと沿っていたり、道路に垂直であったり平行していたりするのは元々の河道ではなく農地改良後と言うことなのだろう。明治29年の北海道実測切図は水源の位置が誤っているが、ペンケシュムケタロマプが現在の俵真布川に、現在の俵真布中央地区の下手で平野に出てくるポン俵真布川がパンケシュムケタロマプとされ、それぞれ辺別川へ注いでいる。パンケの方が2.7kmほど辺別川に平行している現在のポン俵真布川下流の河道で、ペンケの方は392.0mの四等三角点「辺別」の辺りで辺別川に注いでいたような描かれ方であるが、現行地形図の等高線を考慮するとペンケはもう少し下流の九線橋上手で注いでいたかとも思われる。

ペンケの方の辺別川との並行区間が古い地図からの印象では短いような気もするが実態はパンケ同様に長い、ペンケ・パンケは上手・下手で、タロマツフ/タロマプが tu or oma p で中標津のマスミ川・タワラマップ川の類例ではないかと考える。シユンク/シュムケは sum -ke (o)(メナシの反対の方角・の所(・にある))とその音からまずは考えたが、辺別川の河谷が60度大きく曲がる所にある支流なので、sir iki o[(辺別川の河谷の)見える有様・の関節・にある]の方がありうるような気がしている。

樽前川は400mほど、河口付近で海岸線に沿って横向きに流れていたことが榊原正文(2009)に示されているが、周辺の他の川は川尻でもっと長い距離を横向きに流れて別の名を受けているので、樽前川が tu or oma -i とは考えにくい。樽前ガローというごく短い区間を除けば周辺の他の川と比べて特別低い所にあるわけでもない。小樽内川は榊原正文(2009)によると新川河口から旧河口まで200mの幅をあけて700mに渡って海岸線と平行に続いていたという。最大幅が1kmとなるが旧オタルナイである清川も含めると4.5kmに渡って海岸線に平行に近く流れていたことになるので、o- tu or o nay / o- tu or un nay は考えられそうな気がする。だが、「おたね」を説明できないのと、清川のすぐ上流でホシホキ(星置川)に名前が変わっており、o-「その尻」だけで川が終始してしまうことになりそうなので、o- tu or o(/un) nay ではないと考えておく。ホシホキは尤も、後から付いた上流名だったのかも知れないが。

永田地名解は三ヶ所の「オタロ」から始まる地名を挙げ、いずれも「沙路」と関連づけている。ota-ru ということなのだろう。

美々川筋のオタロマプはウトナイ湖の道の駅の東約500mでウトナイ湖に注ぐ小川で、現在の地形図では「オタルマップ川」とされている。「川岸の高所」は見られない。特別低い所でもない。元文4年噴火の際には一面砂だらけになっていただろうが、ウトナイ湖湖岸を松浦武四郎は安政5年に「皆周蘆荻」と記し、現在も砂浜は見られない。榊原正文(2011)はオタが河床にあった砂の事ではないかとしているが、水中で見にくい河床の砂とするのは少し苦しいように思われる。松浦武四郎は弘化3年に美々川を舟で下り、安政5年には左岸を歩いている。右岸の川岸すぐには道が無く、オタルマップ川の辺りに苫小牧の内陸から来て千歳方面と安平方面を分ける道の分岐があったのではないかと考えてみる。o- ru awe oma p か、o- ru or oma p と考える。

増毛町のオタロマナイ(小樽間内)は、航空写真で見ると河口の脇は300mほどテトラポッドで固められ、その外側は砂浜ではなくゴロタ浜が続き、砂を供給するような勾配の緩い長大河川も近くにないので、ここだけ砂浜道があったとも考えにくい。沙路は関係ないだろう。その尻(河口)が海岸に真っ直ぐ注いでいるので「その尻が『川岸の高所』にある」とも言えない。特別低い所でもない。暑寒別川河口一帯の平原の西の端にあたる所に位置する川である。日本海の海岸線を北上するにしても暑寒別川河口や増毛の市街地の辺りを経由すると遠回りになるので、平原の内陸を通る道が分かれていた、o- ru awe oma nay か、o- ru or oma nay ではなかったかと考える。

留萌市のオタロマセタペッは北海道実測切図では浜中運動公園の北側の川の名となっている。オタロマの付かないセタペッが少し南の現在のセタベツ川である。セタペッの部分をどう解釈したら良いのか分からないが(「犬川」は信じ難い)、オタロマセタペッもセタベツ川も砂浜の海岸に注いでおり、ota-ru oma(沙路にある)ことは識別の要因にならないと思われる。その尻(河口)が細い砂浜に真っ直ぐ注いでいるので「その尻が『川岸の高所』にある」とも言えない。セタベツ川に比べて特別低い所もない。南から来て大川である留萌川の一つ手前の川であり、留萌川上流に向かうには瀬越まで廻ると遠回りなのでオタロマセタペッの川尻から海岸を離れて北東に進む道があった、o- ru awe oma SETAPET か、o- ru or oma SETAPET と考える。

以上の三つが永田地名解で挙げられた「オタロ」から始まる地名だが、樽前や小樽内のような道の分岐の存在を示す資料は見ておらず、いずれも道の分岐の存在は、地形から見てあったとしても良さそうだという程度の推測に過ぎない。

ラの音がタやダになっていない ru-aw などの地名もあるのではないかと思うが、今の所見ていない。永田地名解には、12の「ララ」から始まる地名と、12の「ラル」から始まる地名がある。オンコの木(rarmani)に関連づけられているものが多いようだが、ni の入っていないものもあり、どこでも普通に見られるオンコの木ではなく、中には ru awe や ru or に絡む地名が混じっているのではないかと思う。また、「オラ」から始まる地名が11挙げられている。これらも、その尻(o-)に ru awe や ru or が絡んでいるものが含まれているのではないかと考えてみる。

参考文献

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

榊原正文,小樽内、銭函、樽前 ―タオロの概念について―,pp57-76,12,アイヌ語地名研究,アイヌ語地名研究会・北海道出版企画センター,2009.

市川十郎・榊原銈蔵,野作東部日記,1855-56.(北海道立図書館蔵原本北海道総務部行政資料室所蔵の複写本)

松浦武四郎,吉田常吉,新版 蝦夷日誌 上 東蝦夷日誌,時事通信社,1984.

住谷雄幸,江戸百名山図譜,小学館,1995.

谷文晁,小林玻璃三,新編 日本名山図会,青渓社,1977.

大島細吉,内國地図(銅版日本地図帖集成(宝玲叢刊 第3集) 第3巻),本邦書籍,1981.

竹馬敏広,樽前山,苫小牧郷土文化研究会,1979.

谷元旦,蝦夷蓋開日記,近世紀行文集成 第1巻 蝦夷篇,板坂耀子,葦書房,2002.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集3 辰手控,北海道出版企画センター,2001.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集4 巳手控,北海道出版企画センター,2004.

古川竜太,樽前火山,北海道の火山(フィールドガイド 日本の火山3),高橋正樹・小林哲夫,築地書館,2004.

北海道庁地理課,北海道実測切図「樽前」図幅,北海道庁,1891.

更科源蔵,アイヌ語地名解,北書房,1966.

永田方正,初版 北海道蝦夷語地名解,草風館,1984.

上原熊次郎,蝦夷地名考并里程記,アイヌ語地名資料集成,佐々木利和,山田秀三,草風館,1988.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 下,北海道出版企画センター,1978.

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 下,北海道出版企画センター,1982.

田村すず子,アイヌ語,言語学大辞典 第1巻,亀井孝・河野六郎・千野栄一,三省堂,1988.

萱野茂,萱野茂のアイヌ語辞典,三省堂,1996.

津軽一統志,新北海道史 第7巻 史料1,北海道,北海道,1969.

松浦武四郎,吉田武三,三航蝦夷日誌 上,吉川弘文館,1970.

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 上,北海道出版企画センター,1982.

松浦武四郎,秋葉實,戊午 東西蝦夷山川地理取調日誌 上,北海道出版企画センター,1985.

松浦武四郎,東西蝦夷山川地理取調図,アイヌ語地名資料集成,佐々木利和,山田秀三,草風館,1988.

加賀伝蔵,秋葉實,北方史史料集成 第2巻 加賀家文書,北海道出版企画センター,1989.

北海道庁地理課,北海道実測切図「上川」図幅,北海道庁,1896.

北海道庁地理課,北海道実測切図「樽前」図幅,北海道庁,1891.

榊原正文,データベースアイヌ語地名5 胆振中東部,北海道出版企画センター,2011.

松浦武四郎,吉田武三,三航蝦夷日誌 下,吉川弘文館,1971.

松浦武四郎,秋葉實,戊午 東西蝦夷山川地理取調日誌 中,北海道出版企画センター,1985.

北海道庁地理課,北海道実測切図「増毛」図幅,北海道庁,1893.

松浦武四郎,秋葉實,武四郎蝦夷地紀行,北海道出版企画センター,1988.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |