辰手控

相沼内川すじ模写

山名考

スルカイ岳

松浦武四郎の安政3年の日誌の相沼内川筋の聞書きに相沼内川の水源の南側として「シユリカイ岳」とある。相沼内川の川筋の地名として左(右岸)の方に今の地形図にもある吉兵衛沢から上流に向かってヤム山、ムサ、平カタイと「皆左りの小沢也」とある。それから少し上がって相沼内川の二又で左り本川で本川の水源は「シユリカイ岳と見日岳との間に至ると」とある。渡辺隆(2002)は「surku-ay スルク・アイ〔毒・矢]矢の先に塗るトリカブトが生えていた山であろうか」とするが、毒矢が毒矢だけで山の名になるとは考えにくい。

1890(明治23)年の北海道実測切図では「シルケ山」とある。

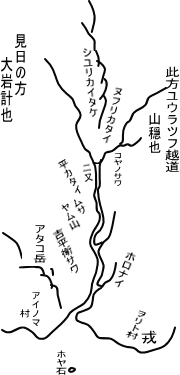

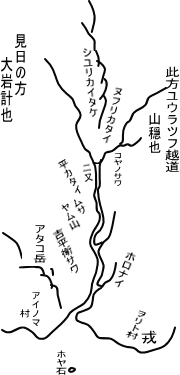

辰手控 相沼内川すじ模写 |

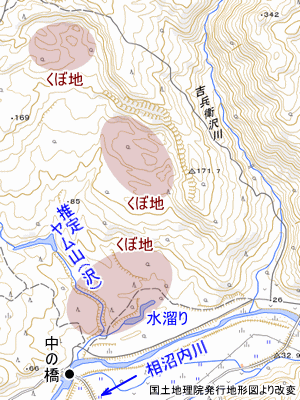

松浦武四郎の安政3年の相沼内川の聞書きのフィールドノートである手控には絵図で相沼内川筋が書き取られており、文章だけの日誌よりはっきりと相沼内川筋が読み取れる。

手控では相沼内川の「二又」の股の間にシユリカイタケの文字のある山並みが、二又より下の相沼内川の流下する方向に対してほぼ同軸というべき平行に描かれ、二又の左股の水線の左奥に「見日の方大小石計也」とあり、二又の右股の水線が更に二股に割れた所の「コヤノサワ」の文字があり、右股全体の右奥に「此方ユウラツフ越道 山穏也」、左側にシユリカイタケの右に連なる山の名なのか右股の左股の名なのか判然としない位置に「ヌフリカタイ」とある。

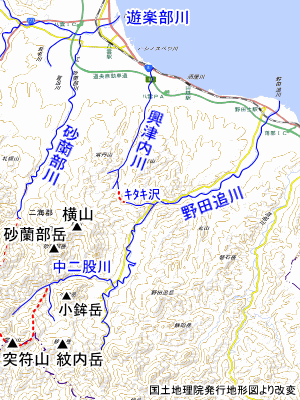

コヤノサワとヌフリカタイは日誌では「ユヤノサワと云、源ヌフリカタイと云」とあるのでヌフリカタイはシユリカイ岳に連なる山の名で、また東西蝦夷山川地理取調図の下図の川筋取調図でも位置が異なるが「ユヤノサワ」とあるのでコヤノサワはユヤノサワの一文字目の二画目が短かったのかもしれない。内浦湾側のユウラツフが日誌に「西在のケンニチ村の奥へ出るとかや。」とあり、野田追川が手控に「上股の沢 凡此処へ五里、鮭・鱒・ゆごひ多し。此辺より相沼内奥へ行によし 山をヲホコ岳と云、此山相沼内の奥也」とあって、日誌の野田追川筋の聞き書きが「堅雪の節」で説明されており、小鉾岳付近の野田追川筋の上股の沢から相沼内川付近へ抜ける冬道があったと考えられる。

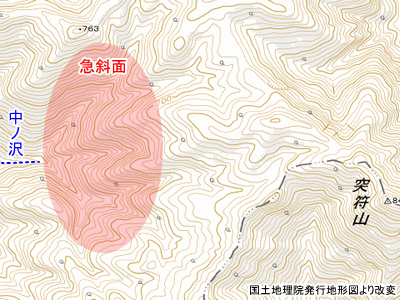

相沼内川右股の小川の中ノ沢とモロミ沢の又の間の長尾根が残雪期の通行に良さそうである。長尾根から渡島半島脊梁に上がり南下して、突符山を経て810m等高線に囲まれたコブから野田追川支流中二股川の林道上296m標高点のある二股に向けて長尾根を下ると小鉾岳のすぐ横のそれより下流で河谷が広がる川端に下りる。

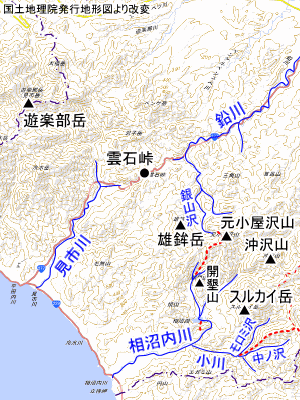

だが、遊楽部川から内浦湾岸を東進して野田追川筋で相沼内川筋に入るのは遠回りである。松浦武四郎の翌年の安政4年の手控の聞書きにユウラツフ(遊楽部川)の支流のハンケルヘシヘ(鉛川)の更に支流に「ヒリカヘツ 小川 右」続けて「ニカルウシナイ 中川 右 木取に多き由 此上よりむかしアイノマえこせし由」とあって、ピリカペッは明治23年の北海道実測切図で雲石峠に上がる鉛川の支流となっているので、ニカルウシナイはそれより上流で相応の支流の今の銀山沢と思われる。ニカルウシナイは rik-ru ous nay[高い所の道・の尻につく・河谷]の転と考える。"ni kar us nay"と考えると「木を取ることをいつもする河谷」だが、コタンからこんなに深い山間までいつも木を取りに来る必要は無いだろう。

銀山沢から相沼内川筋へは源頭の元小屋沢山北西面が急峻だが、元小屋沢山の北尾根の鞍部まで銀山沢を詰めるか、鉛川の更に上流から同鞍部に上がるのは可能と思われる。元小屋沢山から稜線を南西にポンノボリ沢に下りて、相沼湖底を突っ切って相沼内発電所の辺りに斜面を下りればアイノマに下りられたと言えそうである。だが、ポンノボリ沢に下りる尾根の末端の標高差200mが急なので「山穏」とは言えなさそうである。

中ノ沢とモロミ沢の又の間の長尾根のセリから北へ渡島半島脊梁を伝い、沖沢山の手前で砂蘭部川筋の中尾根に入れば遊楽部平野の一歩手前まで尾根伝いに行けそうだが、アップダウンは少なそうとはいえ辿る尾根筋が折れ曲がり分岐して長く余程の晴天でないと間違えて急峻な斜面に下りてしまいそうである。

松浦武四郎の安政4年の手控のノタヲイ川筋(野田追川)の聞書きのカマウンヘツとユウナイの間に「ニカルウシ 潜りて上る処のよし」というのがある。カマウンヘツが釜別川、ユウナイの温泉が桜野温泉とするとニカルウシはそれらの間のキタキ沢かガロウ沢のことと思われる。アイヌ語の nikar は梯子の事で桜野温泉の上手に梯子沢があってニカルウシを意訳した沢名なのかもしれないが、キタキ沢を遡って低い鞍部を越えると興津内川筋に出て遊楽部に近い。アイヌ語で"rer wa yan"と言えば「沈んで上がる」だが、"rer e- yan"と言えば「向こうに上がる」となりそうである。松浦武四郎の記録に興津内川筋が相沼内や乙部への道と見ないが、相沼内川筋から一旦野田追川筋に下って途中から興津内川を経てユウラップへの「山穏也」の道でなかったかと考える。

安政頃の相沼内〜野田生の和人地間を結ぶルートは相沼内でユウラツフ方面への道ということで伝承があっても、山穏やかでなくアイヌ地と和人地を結ぶことになったルートはユウラツフ側のアイヌの古老しか覚えていなかったということでないかと思う。

相沼内川筋の渡島半島越道推定 |

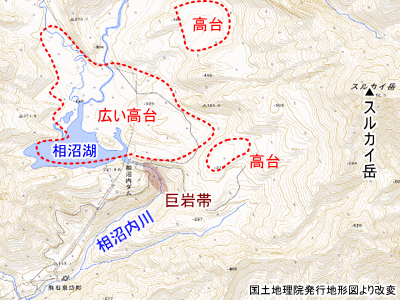

相沼内川の源流地帯の特徴は川筋がスルカイ岳南西面の急斜面を狭く回り込んで、その上の相沼内ダムの相沼湖から後背に広がる平坦地だろう。この広い平坦地が、si- hurka[大きい・高台]で、海岸付近から見てその先にあるスルカイ山が si- hurka o -i[大きい・高台・にある・もの(山)]転じてシュリカイであったと考える。或いはこの平坦地の上手の山地ということの si- hurka pe[大きい・高台・の上手(山)]かとも考えてみる。北海道実測切図のシルケ山は和人口で約まっての「シルケ」と考える。

札幌市界の余市岳の支峰に毒矢峰がある。毒矢峰のアイヌ語の名は伝わっていないようで、毒矢峰の名の由来もよく分かっていないようだ。山頂に置かれる三角点の点の記に点名のフリガナが「ブシヤミネ」とある。毒矢峰は白井川支流右股川の右股川本流と右股川左岸支流の左股川(?)の間に突き出した高さの変化の少ない尾根上の高さでは殊更突き出ていない低いコブにある。毒矢峰の名はこのピークを指すのではなく、逐語訳すると「毒矢」になりそうな、恐らく大正2年の陸地測量部の測量ではなく明治中頃の北海道庁の最初の近代測量時の、三角点設置に助力したアイヌの人が呼んでいたアイヌ語地名の山地の一角か、地元の和人がアイヌ語の音を逐語訳して毒矢峰と呼んでいた山地の一角に三角点を設けるにあたって、三角点の名として決められたものが林相図に載って三角点の場所での山名になっていると思われる。

毒矢峰の尾根伝い奥に高い余市岳がある。余市岳の隣に「飛行場」と言われる広大な高台でなる朝里岳がある。この朝里岳の「飛行場」を si- hurka と見、その隣の余市岳を si- hurka aw[大きい・高台・の隣]訛ってスルカイとアイヌの人が言っていたのを聞いた地元の和人か、原義は伝えられていなかったアイヌの人から surku ay ということでないかと毒矢峰三角点の選点者が聞いて和訳して付けたのが毒矢峰の三角点の名ではなかったかと考えてみる。芦別岳の別名に由来する山名の夕張山地の礼振峰のように、山頂から離れた支稜上に置かれる三角点に本体の山の名前が付けられ、後に本体の山とは別の山名となることがある。スルカイ岳は高台に隣接するが、高台の隣と言えるような空隙はない。

永田地名解にはスルカイに直接つながるアイヌ語地名が挙げられていない。アイノマナイ川筋にシリカタイというスルカイに通じそうだが、タの字がスルカイより多いように見える地名があり、「高所ノ林」と訳されるが、逐語訳で sir ka tay(山・の上・林)だとしても山の上の林でその山を呼ぶということはないだろう。松浦武四郎の東西蝦夷山川地理取調図と、その下図の川筋取調図に相沼内川の水源の一つとしてシユリカタイとある。五文字目は川筋取調図の解読の活字もイだが、影印の文字を私が見てもイに見える。永田地名解の渡島国爾志郡分は明治16年にアイヌの古老に尋ねた調査と例言にあるが、アイノマナイ川筋に挙げられた5つのアイヌ語地名は全て松浦武四郎の資料に見る地名に直結するもので、明治16年頃の地元のアイヌ古老の発音にスルカイ岳を指すシリカタイという言葉があったかどうかは疑わしい。松浦武四郎の渡島日誌の挿図では「シユリカ岳」とある。川筋取調図と東西蝦夷山川地理取調図の相沼内川の川筋はヤムヤマが左岸支流でユヤノサワが左股であり、安政3年の手控の絵図と違いがある。安政4年と5年の手控を見てもなぜ川筋取調図の相沼内川筋を安政3年の手控と日誌から変更したのか見えてこないのだが、シユリカイタケをシユリカ岳とイを落としたのは一般向けの興の添え、シユリカタイは「シユリカタケ」のことだったのではないかと思う。

・ヌプリカタイ

二又で右のユヤノサワを分けた左の相沼内川本流の水源を高倉新一郎解読の箱館奉行所旧蔵本竹四郎廻浦日記で「又 フリカタイ」とあるのを見て hurka or o -i の転でないかと当初は思っていたのだが、松浦孫太解読の松浦家蔵控本竹四郎廻浦日記では「ヌフリカタイ」とある。東西蝦夷山川地理取調図の下図の川筋取調図は翻刻本の秋葉實解読が「ヌプリカタイ」とあるが、影印の松浦武四郎の自筆字を見ると一文字目は「ヌ」、二文字目は「フ」で半濁点はついてないように見える。下図を元に彫師が彫った版画の東西蝦夷山川地理取調図でも半濁点のない「ヌフリカタイ」である。フリカタイではなくヌフリカタイが伝えたかった音であっただろうと思い直したのだが、松浦武四郎はアイヌ語の nupuri[山]を山名として語尾に付ける場合に「ノホリ」、語頭にある場合も「ノホリ」と記す例が多いようなので、最初の三文字を nupuri とはすぐには読めないものがある。永田地名解はアイノマナイ川筋のヌプリカタイを「山上ノ森」と訳すが、アイノマナイ川筋が地元のアイヌ古老に聞いたのか上で見たように怪しく松浦武四郎の資料から永田自身の判断で半濁点を補って解釈した可能性がある。実はヌフリカタイの一文字目はヌではなくてスで、スフリカタイでスルカイ岳の名に繋がるのでないかと考えていた。

相沼内川右股の小川は上二股で左にモロミ沢を分け、右の中ノ沢は更に左に無名支流を分け、三本の沢筋が集まる川で、集水域の広さも源頭の高さもモロミ沢が最大だが、中ノ沢もやや小さいという程度はあり、小川の流域の中央である。中ノ沢は中下流の勾配がモロミ沢に比べて小さく上流で突符山西面が扇形に立ち上がる。この詰めの高い斜面が登りにくい中ノ沢を nupuri ekatta -i[山・につっこむ・もの(川)]と言ったのが転じてヌプリカタイ、或いは〔ri hur〕ekatta -i[高い・山の斜面・につっこむ・もの(川)]と言ったのが転じてヌフリカタイと考える。

スルカイ岳に連なる山の名と見えなくもない手控の絵図のヌフリカタイの文字に中の橋や相沼折戸集落沖の海上からピークとして見える突符山も、再帰的な言い方になるがヌフリカタイと呼ばれたかと考えたのだが、松浦武四郎の記録に今の突符川である大茂内川の水源をヌプリカタイというなどとの記述は見当たらない。東西蝦夷山川地理取調図では山名扱いの枠付きの文字ではなく枠無しの川筋の地名の扱いである。小川の最上流の名ということに留まるか。

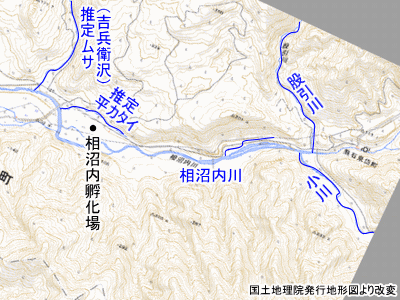

・相沼内川の支流名松浦武四郎の安政3年の手控の相沼内川筋の絵図は、中の橋付近や相沼湖下の曲流と思しき川筋の曲りが描かれ、確実な土地勘のある人の教示で描かれたと思わせるものがある。安政3年の松浦武四郎の見立ての相沼内村は漁業中心のほぼ和人村で、和人名らしき漢字のついた吉兵衛サワや焼山の訛ったと思われるヤム山を見るに、相沼川筋を松浦武四郎に教えたのは地元の和人であったと思われるが相沼内村にはアイヌ家庭の家もあり、相沼内川の下流域に「畑作り」を通して和語地名が付き始めていても上流域の山間部は先住のアイヌの人達が用いていたアイヌ語地名だっただろう。相沼内川筋を今の地形図で見ると右岸支流の吉兵衛沢の上の相応の支流が二又での左岸大支流の小川で、松浦武四郎の手控の吉兵衛サワを今の吉兵衛沢とすると、ヤム山とムサと平カタイの入る所がないように思われる。吉兵衛沢は明治29年製版の北海道仮製五万分一図でも現在の吉兵衛沢と思しき位置にあるが、他の右岸支流の谷は等高線で描かれるが水線も名もないので、位置のまま今の吉兵衛沢と捉えるのに躊躇がある。

航空写真や衛星写真で相沼内川筋の小川の二又より下手右岸を見ると相応の落ち口を持つ支流が4つ、落ち口は小さそうだが水流はありそうな谷が2つで、松浦武四郎の手控に挙げられた沢の名を落としていくことが出来そうである。最も下手右岸の相応の落ち口を持つ支流の相沼内の町はずれにあたる墓地の沢を除いて、松浦武四郎の絵図上の地名で下流側から見ていく。

相沼内川下流域支流名推定 |

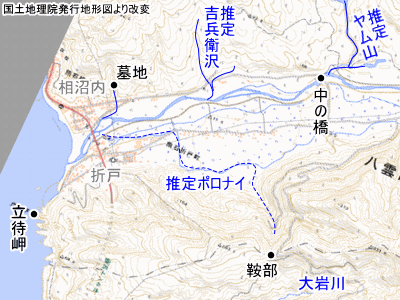

松浦武四郎の安政3年の手控の相沼内川の絵図では最も下流に振られる支流名が右岸の吉兵衛サワで、次が左岸支流のホロナイである。ホロナイは相沼内川の南隣の大岩川筋への立待岬の難所を避けての入口の沢、par o nay[口・ある・河谷] と思われ、大岩川に越える鞍部より下手の吉兵衛サワは相沼内川右岸の道路に8mの標高点のある所の沢と思われる。

次のヤム山は今の吉兵衛沢の源頭に焼山があり。「ヤム山」は手控でも日誌でも川筋取調図でも「ヤム山」なので焼山がヤゲヤマ、更に訛ってヤムヤマに聞こえたのでないかと思っていたのだが、航空写真と衛星写真での相応の落ち口と、中の橋の上の曲りの横という絵図上の位置と、ヤゲヤマという音で指しうる地形から、中の橋のすぐ上の支流と考える。中の橋のすぐ上の支流の上手は丸い窪地になっている。丸い窪地に水溜りが点在する。日本語で山地のくぼみやそこに出来た水溜りを「えご」という。この窪地を取り囲む山並みが「えご・やま(山)」転じてヤムヤマ/焼山と考える。

次のムサが今の吉兵衛沢と考える。ムサというアイヌ語地名は北海道各地にあり、ここのムサもアイヌ語かと考えたが、指す意味は分からない。日本語東北方言の幾つかの小谷に分れる親沢の意の「むさ」とは枝分かれしていない沢なので考えられない。山田秀三(1984)が書くアイヌ語でのイラクサとか草を刈るというのは、イラクサがイラクサだけで地名になるとは考えにくく、草を刈ることをそれだけで沢の名とするとも考えにくいので違うと思う。

七飯町の国道5号線の蓴菜沼の南の旧道の峠は無沢峠で、その南側の谷川はムサワ川で、久根別川の源流の一つだが熊ノ沢の落ち口までに急斜面に挟まれた狭い谷筋が続く。吉兵衛沢は左岸に急斜面が続く。日本語の「まち(区)・そは(岨)」で「むさ」また「むさは」でないかと考えてみる。松前町の小鴨津川の左岸支流にムサが松浦武四郎の安政3年の記録にあり、渡島半島南部という近傍で命名の由来が吉兵衛沢やムサワ川と同じなのでないかという気もするが、小鴨津川のムサが今のどの支流にあたるのかよく分からない。

今の吉兵衛沢落ち口から小川二又までに相応の落ち口を持つ右岸支流は見当たらない。小川の落ち口のすぐ上手右岸に股引沢(ももひきさわ)の谷の出口があるが、位置は二又より上手であり沢の水量は少なそうに見える。落ち口は小さそうだが水流はありそうなのは相沼内孵化場の山手側段丘崖下の湧水らしき地形図上の小沢と、股引川の下手で林道の山側の細い崖下の小谷の二つの段丘崖下の湧水らしき小沢である。このうち、股引川下手の崖下の小沢は谷筋が相沼内川本流の谷間が両岸とも高い急斜面で挟まれて狭まった所で相沼内川本流に至近で平行しており、沢筋として注目すべき要素が少ないように思われる。相沼内孵化場山手側の流れは回り込む相沼内川本流をショートカットする近道となりそうだが、先が本流に右岸の急斜面が迫る所で、今は林道が急斜面に段切りして通っているが20m程の急斜面を下りるのは多少近道になっても面倒だったのでないかと思う。この近道になりそうだが詰めが片面急斜面で行き止り状であることをいう pira ekatta -i[崖・につっこむ・もの(川)]が「ピラカタイ」で、ekatta を用いたヌフリカタイの類例と考える。

松浦武四郎の絵図の二又より上手に振られる支流名は右股(小川)の上二又の所の「コヤノサワ」だけで本流とされる左股には支流名も水線の分岐もない。実際には股引沢を始めとして多くの支流があるが、河谷に幅のある右股に入る和人はいても、V字の山谷となって相沼内ダムまで勾配がきつくスルカイ岳直下に巨岩帯のある左股が「見日の方大小石計也」ということで、今の相沼湖の広がる高台も和人には殆ど知られず入られなかったか。そうだとすると絵図の左股の水線が現代の地形図上の水線同様のカーブを描いているのが気になる。ユヤノサワは或いは手控に見るコヤノサワで野田追川方面への「こへ(越)の沢」ということであったかとも考えてみる。

股引沢の名は本流右岸の急傾斜面の奥側にあたる「まま(崖)・おき(奥)」或いは「まま(崖)・ほき(急斜面)」の転が「ももひき」でないかと思う。股引川の次に右岸側にあるのが相沼内川本流が回り込んだ先の相沼湖の広い平坦地で注ぐポンノボリ沢の名は開墾山を指す pon nupuri[小さい・山]か。

吉兵衛沢を今の吉兵衛沢と考えると、小川は川筋は描かれているが無名、ヤム山が焼山に突き上げる股引沢となる。その上で二又と言えるのはまずポンノポリ沢の股となるので、相沼内川下流域から高くよく見えるスルカイ岳が絵図に描かれておらず一段低く小さい開墾山がシユリカイタケということになり、ムサと平カタイが支流として入りそうな所がない。ムサが ru ca[道・の口]で、相沼内発電所の辺りから相沼内川筋の曲流をショートカットして相沼湖の平地に上がる小谷地形と考えると、平カタイがポンノボリ沢となる。すると、二又は沖沢山の西尾根が下りる更に上の股でシユリカイタケは沖沢山のこととなりユウラツフ側への下降は松浦武四郎の記録に相沼内方面へのルートとの聞書きの無い砂蘭部川の中尾根となる。平カタイを支流ではなく相沼湖の高台を日本語で言う「ひら(平)・が・たい(岱)」と考えてもシユリカイダケが今の開墾山のことになる。

シルケ山という音の印象は似てはいるがシユリカイタケ/シユリカ岳という文字から出てきたとは考えにくい音で聞書きでなく測量による北海道実測切図にスルカイ岳の位置であり、開墾山がスルカイ岳を差し置いて相沼内川筋の山として名が挙げられるとも考えにくい。吉兵衛沢の位置は今の吉兵衛沢ではなく、手控の右又の「ユウラツフ越道」は「ノダヲイ越道」か「ユウラツフ方面越道」ということであったと考えたい。

参考文献

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 上,北海道出版企画センター,1978.

渡辺隆,蝦夷地山名辞書 稿,高澤光雄,北の山の夜明け,高澤光雄,日本山書の会,2002.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

北海道庁地理課,北海道実測切図「駒嶽」図幅,北海道庁,1890.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集3 辰手控,北海道出版企画センター,2001.

松浦武四郎,秋葉實,武四郎蝦夷地紀行,北海道出版企画センター,1988.

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 下,北海道出版企画センター,1978.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

中川裕,アイヌ語千歳方言辞典,草風館,1995.

今村朋信,毒矢峰,札幌の山々(さっぽろ文庫48),札幌市教育委員会文化資料室,1989.

永田方正,初版 北海道蝦夷語地名解,草風館,1984.

松浦武四郎,松浦孫太,佐藤貞夫,竹四郎日誌 按西扈従,松浦武四郎記念館,1996.

松浦武四郎,東西蝦夷山川地理取調図,アイヌ語地名資料集成,佐々木利和,山田秀三,草風館,1988.

陸地測量部,北海道仮製五万分一図「相沼内」図幅,陸地測量部,1896(製版).

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

小学館国語辞典編集部,日本国語大辞典 第2版 第2巻 いろさ-おもは,小学館,2001.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

北海道庁地理課,北海道実測切図「函館」図幅,北海道庁,1890.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |