オロウェンシリベツ川

小樽内川(オロウェンサッポロ)

デト二股川(オロウェンハポロペッ)

白水川

山名考

オロフレ山

オロフレは長流川支流の白水川のアイヌ語の名「オロフレペッ」に由来し、オロフレ山は白水川の水源にあたっている。ヲロフレベツ山などともされたが、pet や nay が省かれてその川の源頭の山や岳と言われる例は多い。以下、オロフレについて考える。

松浦武四郎の安政4年の日誌で実踏の記録中に登場する白水川に相当するのはホロフウレベツで「是ホロヘツ・シラヲイのうしろの岳の間より落来るなり」とありオロフレ山の辺りから落ちているということを地元のアイヌの人から聞き取ったと考えられそうである。同年手控では温泉(蟠渓温泉)が長流川の南岸(左岸)で、「上はホロフレベツの山也。」とある。ホロフウレベツは松浦武四郎の安政3年の海岸沿いでの聞き書きにヲロフウレヘツとある。

オロフレペッの白水川について、山田秀三(1984)は「永田地名解は『オロ フーレ ペッ。水中赤き川。水石共に赤し』と書いた。『オロ』は『その中』の意。言葉はその通りであるのだが,現在その川尻で見ると,ちっとも赤くない。」と指摘している。松浦武四郎の記録のホロフウレベツの音から、hur o- hure pet[山の斜面・そこで・赤い・川]と考えると川の中は赤くなくてもよさそうな気がするが、山の斜面が赤いと言うのはかなり目立つと思うのだが、松浦武四郎も山田秀三も白水川の辺りの山の斜面が赤いなどとは書いてない。

道内各地にオロウェンなどで始まる川の支流の名があり、本流に対して源頭の方向が反対に近く流域の軸が大きく開く支流のようである。

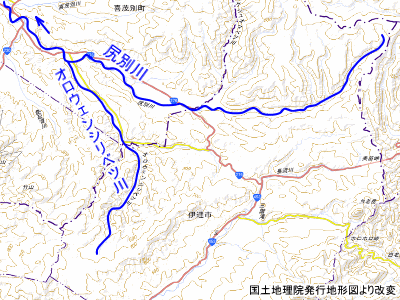

白水川のある壮瞥町の隣の伊達市大滝区を流れるオロウェンシリベツ川は下流部の喜茂別町内の尻別川に対する開きは殆ど0度で並流だが、伊達市大滝区内の中上流域の軸は尻別川上流域に対して120度ほど開く。ar- aun Siripet[もう一方の方に・入りこむ・尻別川]と思われる。ar- は地名アイヌ語小辞典で連体詞のような和訳で「もとは名詞だったらしく」と語誌があるが、アイヌ語千歳方言辞典では副詞としても連体詞としてもある。

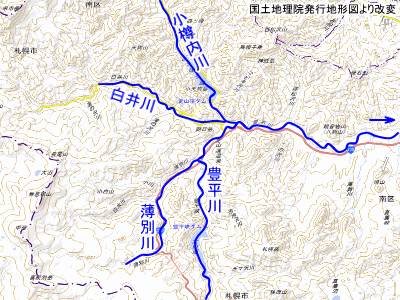

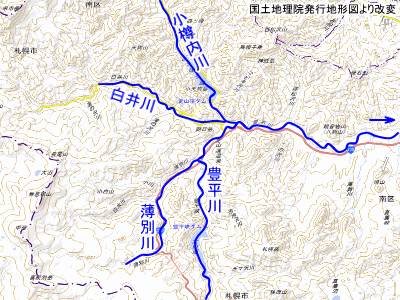

豊平川の支流の小樽内川は永田地名解に「水源小樽ノ方ヨリ来ル」とある札幌川支流のオロウェンサッポロと思われ、サッポロが豊平川の事で豊平川本流の小樽内川落ち口より上流の河谷に対して100度ほど開く。ar- aun Satporo[もう一方の方に・入りこむ・豊平川]と思われる。

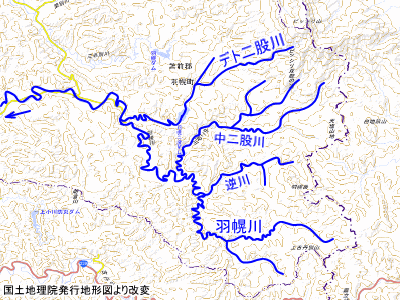

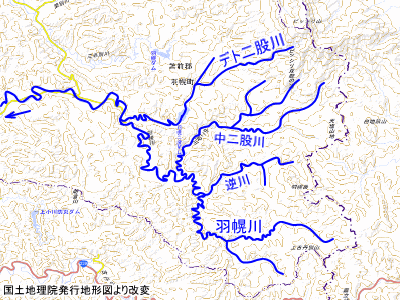

羽幌川の支流のデト二股川は明治期の地形図にオロウェンハボロペッなどとあって、羽幌川本流のデト二股川落ち口より上流の河谷に対して120度ほど開く。ar- aun Haporopet[もう一方の方に・入りこむ・羽幌川]と思われる。

貫気別川の支流のオロエンヌキベツ川は上流で貫気別川本流のオロエンヌキベツ川落ち口より上流に対して180度ほど開く。

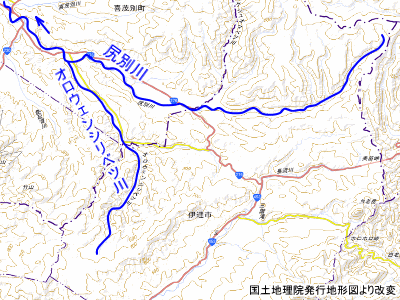

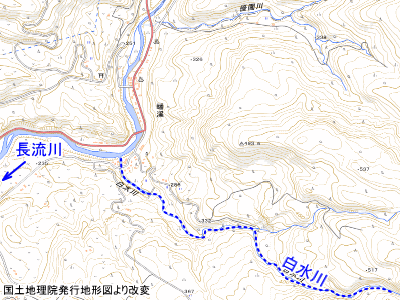

白水川は長流川の河谷がある程度の R を以てほぼ直角に曲がる所で長流川に R の外側からほぼ直角に落ちる。落ち口から150mほど遡って長流川の上流方向に少し近づくように向きを折り、先の上流域と長流川流域との軸の開きは120度ほどである。

オロウェンシリベツ川 |

小樽内川(オロウェンサッポロ) |

デト二股川(オロウェンハポロペッ) |

白水川 |

フレペッやフレナィとされる川の名も道内各所にある。多くは「赤い川」などとアイヌ語を解釈されるが、オロフレの白水川以外にも赤さを見ない川があるようである。フレペッの川の水流が鉄分で赤いというのは想像が付くが、フレナィの「赤い河谷」というのはどうもおかしいと思う。山田秀三(1984)の「北海道の地名」の索引からフレナィを見てみる。

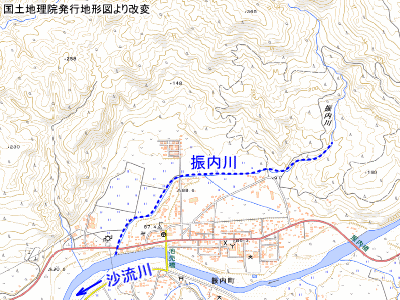

平取町の中心街の振内地区を流れる振内川は山田秀三(1984)が「鉱物質かやち水で赤い川だったのであろう」とするのは、過去の推測である。近年の航空写真を見ても振内川は赤くない。

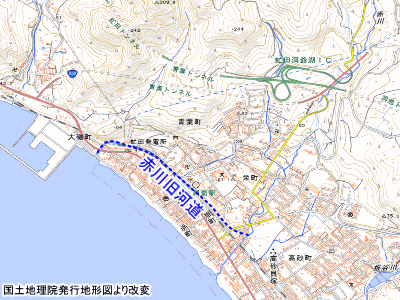

洞爺湖町の中心街の虻田地区を流れる赤川は旧名フレナイで触内や振内と書かれ、上流に鉄鉱床があった為鉄分で赤い水が流れていたが採鉱が進んで水は赤くなくなったのだそうと山田秀三(1984)にあるが、採掘中に工場の排水から多少赤い水が出ることはあるかもしれないが、掘ってもいないアイヌの時代から赤い水を出していたか。松浦武四郎は安政3年の日誌で「当所に赤崩崖有下に小流有によつて号るなるべし」として水流を見ているのに水流が赤いとは書いておらず、安政4年の日誌に「此辺赤土にして水色赤きが故に此名」とするが赤土で赤いなら今も赤いはずだが、近年の航空写真を見ても赤川は赤くない。

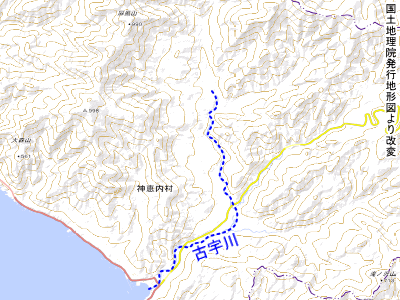

振内川も赤川旧河道も落ち口から垂直に少し本流河岸や海岸から入って約90度曲がって本流である沙流川や海岸にしばらく並流する。規模が大きく単純に振内川や赤川旧河道と同列に出来ないが、フレナィ説のある神恵内村の古宇川も海岸から少し入った所で約90度折れて海岸に並ぶような上流域となる。

この、本流や海岸から少し入って約90度折れて、本流や海岸に並流する河谷のあり方を he- aw -e nay[頭・内・(他動詞形成)・河谷]と言ったのがフレナィと考える。水流が赤水の川はあるので全てのフレペッがそうだとは言わないが、hure で説かれてきた他の地名もこうした流れ方を言っている川ということがありうると思う。

フウレプと伝わる天塩川支流の風連別川は名寄盆地の西縁を流れる天塩川本流に対して90度ほどの開きで名寄盆地の東縁を流れており、水の赤さを見るには集水域が広く地質的に天塩川本流と差がない。フウレペッと伝わる音別の風連別川は音別川が河谷の西縁を流れるのに対して、音別川の河谷の東縁を音別川に並行して流れる。広い河谷の大きな流れの流れる縁と反対側の縁を流れるということを ar- で言い、he- ar- aw -e p[頭・もう一方の方に・内・(他動詞形成)・もの(川)]の転がフウレプ、p の代わりに pet[川] で言ったのがフウレペッと考える。

白水川は天塩川支流や音別の風連別川のように広い河谷の縁を流れていない。下流部は幅150m程度の河谷の縁を流れるが距離は350mほどで、それより上は細い河谷の底を流れている。広い河谷の中での流れる場所よりも、鍵型で進行方向が本流域と反対に近い方向に入りこんでいくことを言った ar- he- aw -e pet[もう一方の方に・頭・内・(他動詞形成)・川]と言ったか訛ったのを和人耳で聞いたのがヲロフウレペッと考える。

振内川 |

赤川旧河道 |

古宇川 |

白水川 |

尻別川支流の登延頃川は山田秀三(1984)が「nupuri-enkor-kus-pet(山の・鼻を・通る・川)」とするが、アイヌ語沙流方言辞典に enkor は「口の中の上あごの奥のやわらかいところ」とか「語構成の要素としては『鼻の中』を表すらしい」とある。山の鼻は尾根であって、川が通る谷ではない。十勝の佐念頃を山田秀三(1984)は「san-enkor 出ている・鼻)」とするが、松浦武四郎の記録に川の名としてサ子コロとある。

登延頃川は尻別川を遡って羊蹄山と尻別岳という山を過ぎた少し先にある、nupuri emkoho kus pet[山・の奥の方・を通る・川]と考える。佐念頃は河岸段丘から突き出た出崎のすぐ奥を流れる御影川を指す san emkoho[出崎・の奥の方(川)]と考える。蟠渓温泉を挟んで白水川の上手の長流川左岸支流の、永田地名解に「ユ−エンゴロクシュペッ 温泉ノ上方(カミ)ヲ流ル川」とある優園川は、蟠渓温泉という yu[温泉]の上手の yu emkoho kus pet[温泉・の奥の方・を通る・川]と考える。これらはアクセントの無いハ行音がラ行音と聞かれるか訛ることがありうる例と考える。アクセントの無いワ行音もラ行音に聞かれるか訛ることがあったと考える。

参考文献

北海道実測図,国立公文書館でジタルアーカイブ,

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 下,北海道出版企画センター,1982.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集4 巳手控,北海道出版企画センター,2004.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

永田方正,初版 北海道蝦夷語地名解,草風館,1983.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

中川裕,アイヌ語千歳方言辞典,草風館,1995.

北海道庁地理課,北海道実測切図「鬼鹿」図幅,北海道庁,1897.

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 下,北海道出版企画センター,1978.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

松浦武四郎,秋葉實,戊午 東西蝦夷山川地理取調日誌 上,北海道出版企画センター,1985.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |