山名考

黒松内岳

- kut mak ne -i[断崖・の後ろ・である・もの(川)]

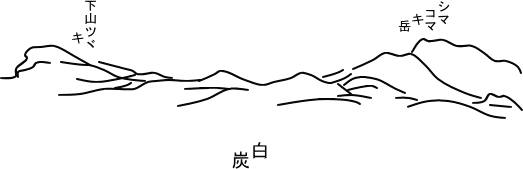

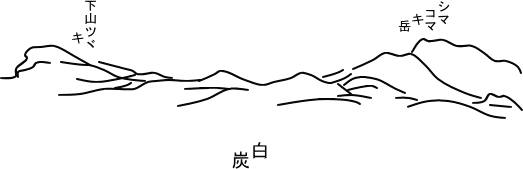

黒松内川源頭の岳の意であろう。松浦武四郎の安政4年の紀行にクロマツナイ岳、クロマツナイノホリとあるが、これらの山名が振られた山容のわかるスケッチなどはないようである。今の黒松内市街地北方の熱郛の辺りのシロスミ(白炭)からとされる旧暦5月4日の西南方のスケッチが手控(フィールドノート)にあり、翻刻で「スッツ川白炭より眺望」と題されている。その左半に左側が切り立ってずんぐりした山が描かれ「下、山ツヾキ」とあり頂の右後方に山稜が続くように描かれており、熱郛の辺りから相応にずんぐりと聳えて西側奥に山稜が延びているのが見える黒松内岳が左寄りに描かれているように見え、手控の翻刻注でも黒松内岳とされているが、山名は付されておらず「下、山ツヾキ」もこの山の説明ということなら意味がよく分からない。「下、山ツヾキ」が朱太川の対岸から地続きで全部見えているということなら今の黒松内岳のことの補強となりそうだが、山名が附されていないということはこの描かれた山の名は聞いていなかったと考えるべきなのか。右半の「シマコマキ岳」とされる、日誌でメップ山とされる山は手控の翻刻注で母衣月山とされるが、描かれる台形の山容と左手の山を凌ぐ高さから今の大平山でないかと思う。

「スッツ川白炭より眺望」は下に取り消し線で覆われた別の山が描かれており、その山容は日誌の挿図の左側に描かれ、カニカンノホリとされる山と一致している。日誌の挿図の右側に描かれる「メツフ山」とされる山の山容は間延びしているが手控の「シマコマキ岳」と似ている。中ほどには左右の山より一段低く左側が切り立ってはいない丸く緩い頂の「スッツ川白炭より眺望」にない山がある。この山が手控で「下、山ツヾキ」と附された山で、「下、山ツヾキ」は「スッツ川白炭より眺望」の左側に下に描いた山が続いているということで、下半に描いた山は一度は取り消し線でなかったことにしたものの、報文日誌では「下、山ツヾキ」の山を少し低く丸く描き直して一繋がりの挿図としたもののようである。挿図のカニカンノホリは日誌の文中にクロマツナイ岳と共にこの時に見えた山として登場している。或いはシマコマキ岳は右端で手前のやや低い山であり大平山(=シマコマキ岳)で、奥のより高いのはメップ川(種川)源頭に近い狩場山かとも考えてみた。

だが、松浦武四郎は同年旧暦8月頃のヲシヤマンベ(長万部)から見た羊蹄山と昆布岳のスケッチを残しており、そのスケッチに合わせてクロマツナイ岳などの針位を記してあって、ヲシヤマンヘ岳が戌二分でクロマツナイ岳が戌五分というのは、今の長万部岳と黒松内岳に相当しているように思われる。長万部で「あれがクロマツナイ岳」と教われば、先に熱郛付近から見て描いた山もクロマツナイ岳とは分かりそうな気もするが、分からなかったから熱郛付近からの日誌の挿図にクロマツナイ岳と山名を付さなかったのか。

地図ソフト「カシミール3D」で熱郛付近から南西方の眺望を数値地図から描かせてみると、日誌でのカニカンノホリで手控下半の取り消し線のある山が今の黒松内岳で、日誌でのメップ山で手控で右端の高いシマコマキ岳が大平山と分かる。長万部岳と狩場山は熱郛付近からは黒松内岳や大平山の山並みに遮られて見通せない。「下山ツヾキ」の山は長万部岳北方約3kmの三角点「永豊」942.5mのある山と分かる。手控でのヲシヤマンベからの針位の中にカニカンノホリに類する山名は無い。

|

|

下半

日誌でのカニカンノホリで

黒松内岳 |

上半

左は翻刻注で黒松内岳とされるが無名(三角点「永豊」の山)、

右のシマコマキ岳は大平山 |

↑松浦武四郎 巳手控「スッツ川白炭より眺望」模写

取り消し線を含めて上下を左右に上を揃えて繋げると日誌の挿図とほぼ同じ構図となる |

|

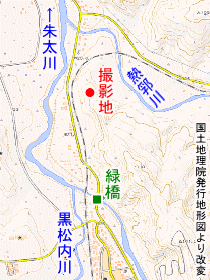

カシミール3Dによる黒松内市街北方の緑橋の北約800mの尾根の標高50m地点の カシミール3Dによる黒松内市街北方の緑橋の北約800mの尾根の標高50m地点の

対地高度10mから黒松内岳~大平山の眺望。国土地理院基盤地図情報数値標高モデル

10mメッシュ(標高)利用、高さ強調2倍、気差の設定は地球半径の1.156倍。

ピンは識別用で左から長万部岳、三角点「永豊」、大平山の上空海抜1500m。

長万部岳は黒松内岳に遮られて描かれていない。

眺望地は松浦武四郎が日誌で「新坂」を下るとし、西南に風景よろしと書いた辺り。

稜線の見え方は一致しているがスケッチの遠方で高い黒松内岳と「永豊」の山と

大平山は浮き上がっているように見える。

スケッチの時は旧暦5月4日の昼頃で天候は快晴。朝の冷え込みの強い日であったか。 |

・くろまつない

kurmat はアイヌ語で「和人の女」の意で、山田秀三(1984)は「クルマッ・ナイ(和人女性の・沢)と解された」とするが、どうも変な気がする。kurmat-nay(和人の女性の・川)としながら、和人女性の積丹岬以西(北)への移住が禁止されていた安政2(1855)年以前の積丹岬付近や網走に似た「和人の女」で解釈される地名の記録があることから「今後更に検討を加えていきたい」とする榊原正文(1997)に同感である。

山田秀三(1984)は「北海道内の地名に時々クルマッが出て来る」とする。クロマツナイ(黒松内)と言う地名は積丹の日司にもある。更に似た音の地名に、ざっと探して以下のものが挙げられる。

- 網走市車止内(クルマトマナイ)

- 下川町オクルマットマナイ(御車)

- 美深町小車・・・オグルマナイ川がオクルマトマナイである

- 平取町クルマトマナイ(二風谷付近の沙流川右岸)

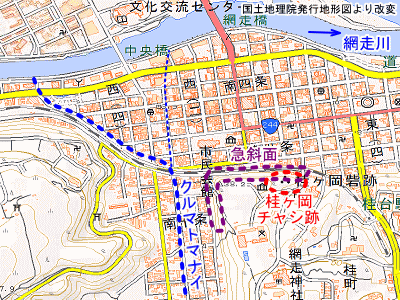

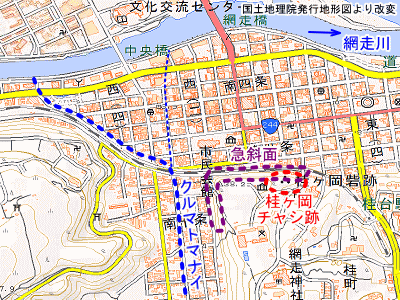

網走市の車止内は網走川河口側から見て、桂ヶ岡チャシ跡の後ろである。車止内入口下手の桂ヶ岡チャシ跡北面は急斜面で防御に適している。この北面の急斜面の後ろにある河谷と言うことの kut mak oma nay[断崖・の後ろ・にある・河谷]の転がクルマトマナイと考える。oma は目的語に場所をとるが、kurmat は場所ではない。桂ヶ岡の名の「かつら」もアイヌ語の kut oro[断崖・の所]に由来するのでないかと思う。

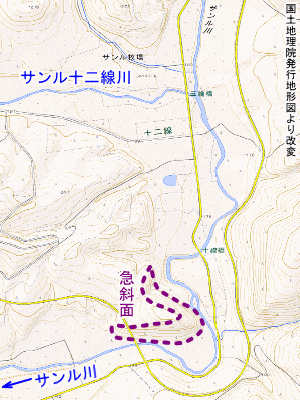

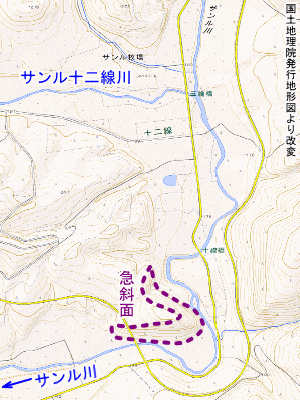

下川町の御車はサンル川右岸の急斜面の後ろに広がる平地で、そこを流れるサンル十二線川がオクルマットマナイである。o- kut makke oma nay[その尻・断崖・の後ろ・にある・河谷]の転がオクルマットナイと考える。

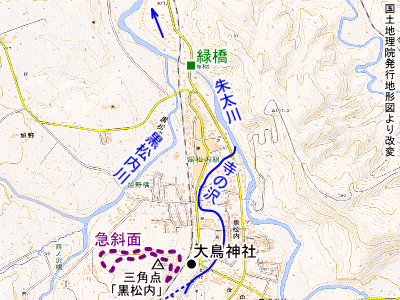

車止内の地図 |

御車の地図 |

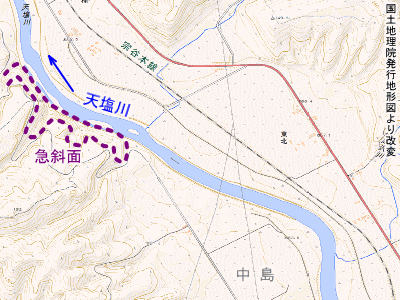

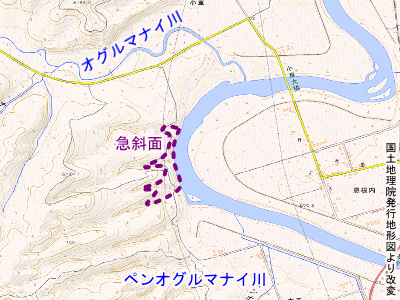

美深町の小車のオグルマナイ川は天塩川左岸の急斜面の後ろ(上流側)に広がる天塩川に三方を囲まれた「中島」と呼ばれる小平地の所で天塩川に注ぐ左岸支流である。o- kut mak oma nay[その尻・断崖・の後ろ・にある・河谷]の転がオグルマトマナイで、今のオグルマナイはほぼ同義の o- kut mak ne -i[その尻・断崖・の後ろ・である・もの(川)]とも言ったと考える。少し上手のペンオグルマナイ川も中島の上手の天塩川左岸急斜面の後ろの平地で天塩川に注ぐ。pen- o- kut mak ne -i[上の・その尻・断崖・の後ろ・である・もの(川)]の転がペンオグルマナイだろう。

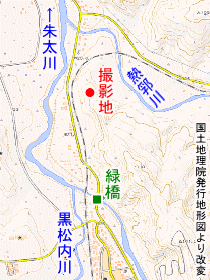

黒松内町の黒松内川は、今の標高約50m以下の下流域の谷筋は近世以前の河川争奪で切り替わったもののようで、黒松内町市街地中心部を流れる寺の沢にフシコクロマツナイ(古い(husko)クロマツナイ)の記録がある。寺の沢を朱太川から南へ遡り、市街地を抜ける辺りの左岸の大鳥神社の後ろに標高60.3mの三等三角点「黒松内」が上にある北面する急斜面がある。朱太川筋を遡ってきて、この急斜面の後ろにある川ということのアイヌ語の、kut mak ne -i[断崖・の後ろ・である・もの(川)]の転がクロマツナイ(黒松内)と考える。

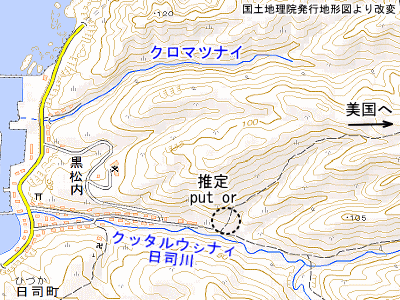

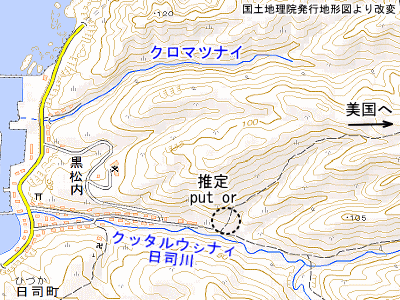

積丹町日司の黒松内は、日司の中心部から見れば黒松内は海岸の断崖の後ろになるが、一帯の積丹海岸はどこも断崖があり、kut mak[断崖・の後ろ]と言うことで特定の場所を示すことが出来ないように思われる。日司川のアイヌ語の名がクツタルウシナイとあり、kut or ous nay[断崖・の所・その尻につく・河谷]かと考えたくなるが、日司川の川尻にしても断崖の所の尻にしても、海岸線の日司川河口の南北両側に断崖が続いているのでどこが尻になるのか見当が付かない。江戸時代のシャコタン運上屋のあった日司町とビクニ運上屋のあった美国町を結ぶ道はクツタルウシナイ(日司川)を600mほど遡り、クツタルウシナイとクロマツナイ(黒松内川)の間の尾根筋にあった(2020年現在の地形図にも歩道が記されている)。この尾根筋の道から出てくる所である日司川が put or ous nay[出口・の所・その尻がついている・河谷]の転のクッタルウシナィ、道の出口の裏側斜面にある川が put mak ne -i[出口・の後ろ・である・もの(河谷)]の転のクロマツナイ(黒松内)であったと考える。

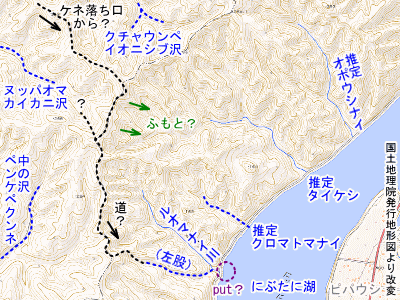

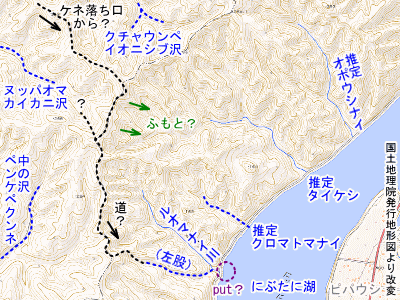

平取町のクルマトマナイは松浦武四郎の安政5年の紀行や明治期の地形図にあり、にぶたにダム湖右岸のルオマナイ川の一本上手の沙流川右岸支流の名のようである。平取町はアイヌの人が多く今も松浦武四郎が聞いたままの地名が多少の訛りや簡略化による変化はあるにしても取り違えられたりすることなく使われていると思うのだが、平取町辺りの地名に関してまとまったものを見ていないので松浦武四郎の記録から考えてみる。松浦武四郎の紀行でクロマトマナイが沙流川の「西岸の間に入る沢」として登場するが、紀行中に登場する地名を今の地形図と合わせて見ると、山間を出てダム湖の底に沈んだ沙流川沿いの広い河原での流路が分からないのと、地形図上の谷筋の広さや深さから予想される水量と川の大きさの描写に違いがあるようで、一帯の地名はアイヌ語の指した意味の捉えにくいものが続くこともあって私には地形と照合出来ず、今のルオマナイ川の一本上手の鵡川郡界稜線まで達しない沙流川右岸支流の谷筋がクロマトマナイでないかという印象なのだが断言出来ない。明治26(1893)年の地形図にもクロマトマナイは記されているが、当時の限界で地形描写が粗く、今の地形図のどの谷筋がクロマトマナイなのかよく分からない。

にぶたにダム湖の右岸はルオマナイ川落ち口付近を含めて殆ど全て急斜面となっており、日司の黒松内同様に kut mak[断崖・の後ろ]と言うことで特定の場所を示すことが出来ないように思われるが、ルオマナイ川の二本上手の沙流川右岸支流は比較的広く大きな谷筋が中ほどで100度ほどの角度で曲がり、沙流川右岸に連なる急斜面に平行気味に延びる谷筋となり、にぶたに湖右岸に続く急斜面(kut)の後ろ(mak)にある(oma)谷(nay)筋になっているように捉えられそうである。だが、この谷の源頭は鵡川筋のカイカニ沢とイナエップ沢支流イオニシブ沢(松浦武四郎の記録ではクチャウンベ/クチウンベ)だが、カイカニ沢の名の松浦武四郎の鵡川筋での記録であるヌツパヲマに相当すると思われるヌツハヲマフと背合わせの沙流川右岸支流はクロマトマナイの次(上手)に登場するタイケシとされる。カイカニ沢と背合わせになっている沙流川右岸支流は線で背合わせの二本目のこの沢と点で背合わせのルオマナイ川だけだ。ルオマナイ川がタイケシで、ルオマナイ川の一本下手の谷筋がクロマトマナイと考えると、クロマトマナイの下手のルヲマナイに相当する谷筋が地形図上に見当たらず、ルオマナイ川の一本上手の谷筋の川を松浦武四郎が見ていないことになってしまう。松浦武四郎の報文日誌ではタイケシの一つ上手のヲホウシナイが「相応の巾」で「ヌチヤウンベ」と背合わせとされ、翻刻注でヌチヤウンベがヌッパヲマナイとされているが、日誌の元となった手控(フィールドノート)ではヲホウシナイはクチウンヘと背合わせとされている。ヌはクの誤解読でイオニシブ沢と背合わせでカイカニ沢と接していない、ルオマナイ川から三本目の沙流川右岸支流がヲホウシナイと考えるが、ルオマナイ川の一本上手がクロマトマナイとすると、クロマトマナイは kut mak oma nayと言うことでは無さそうである。

ルオマナイ川のルオマナイは松浦武四郎の安政5年の記録に「ルヲマナイ 西岸小川。此の辺皆崖なり。其名義は此川まヽ路有りと云儀のよし也」とあり、地形図に見るルオマナイ川本流(右股)源頭域の急峻さは本当に道が川筋にあったのか疑わしいように思えるが、支流の左股は谷全体に均した勾配で源頭域の等高線の密度がそれほどでもない。ルオマナイ川はルヲマナイで伝承の通り道が、旧穂別町域の鵡川筋の上手からイオニシブ沢やカイカニ沢を経て分水嶺の尾根伝いに南下しルオマナイ川左股源頭へ北側から下りて沙流川対岸の大きなコタンであるピパウシへ出る、谷筋の源頭も尾根末端も急斜面が続いて通りにくいこの辺りの沙流川右岸山地の間隙を縫う山越えの道があったとすれば、ルオマナイ川落ち口が道の put[出口]で、put mak oma nay[出口・の後ろ・にある・河谷]の転がクロマトマナイでないかと考えてみるが、松浦武四郎の安政5年の紀行中にルヲマナイの山向こうにあたるヘンケベクン子(中の沢)やヌツパヲマ(カイカニ沢)やクチャウンベ/クチウンベ(イオニシブ沢)に道があったという伝は聞かれなかったようである。イオニシブ沢の一本下手のイナエップ沢左岸支流が松浦武四郎の手控で「ケ子 右小川」と、日誌で「ケ子ウシ 此川すじ赤楊多きよりして号るよし也」とあるが、ハンノキ(kene)の木の名がそのままそれだけで地名になるとは考えにくい(から口頭で解説したアイヌの人がいたかもしれないが松浦武四郎は日誌で手控と違うことを書いたのだろう)。ケネというのが rik -na[高い所・の方]の転でイナエップ沢標高約50mの左岸支流のことなら、ケネ落ち口からケネとイオニシブ沢の間の尾根を伝って沙流川筋との分水嶺に上がり南下してルオマナイ川左股へ下りる道が考えられる気がする。

ルオマナイ川の名は「オ」が入っていることから道があるということならアイヌ語の、ru e- oma nay[道・その頭・にある・河谷]で、鵡川筋側から見て道の先頭付近にあるということでなかったかと考てみる。

タイケシについて松浦武四郎は、「其名義は高山の端を歩行跡と云う儀也」としている。音からそのままだと tay kes[林・の下端]と考えたくなるが、ru okes[道・の麓(谷)]の転で、ケネからルオマナイ川への尾根道の下に平行して流れている川の谷筋ということでなかったかと考えてみる。平取町のクロマトマナイは put mak oma nay[出口・の後ろ・にある・河谷]の転と思うのだが、更に考えたい。

日司・黒松内付近の地図 |

ルオマナイ川付近の地図 |

参考文献

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 上,北海道出版企画センター,1982.

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 下,北海道出版企画センター,1982.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集4 巳手控,北海道出版企画センター,2004.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

榊原正文,データベースアイヌ語地名Ⅰ 後志,北海道出版企画センター,1997.

伊藤せいち,アイヌ語地名1 網走川,北海道出版企画センター,1997.

松浦武四郎,秋葉實,戊午 東西蝦夷山川地理取調日誌 中,北海道出版企画センター,1985.

中川裕,アイヌ語千歳方言辞典,草風館,1995.

北海道庁地理課,北海道実測切図「名寄」図幅,北海道庁,1897.

知里真志保,美深町内アイヌ語地名解,美深町史,美深町史編纂委員会,北海道中川郡美深町,1951.

美深町史編さん事務局,美深町史,美深町,1971.

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 上,北海道出版企画センター,1978.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

北海道庁地理課,北海道実測切図「沙流」図幅,北海道庁,1893.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集6 午手控2,北海道出版企画センター,2008.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集5 午手控1,北海道出版企画センター,2007.

(2020年12月13日上梓 2021年1月16日改訂)

カシミール3Dによる黒松内市街北方の緑橋の北約800mの尾根の標高50m地点の

カシミール3Dによる黒松内市街北方の緑橋の北約800mの尾根の標高50m地点の