1896(明治29)年の北海道実測切図(1/20万)には江差牛山が「エサウシ山」とある。川のエシャウシに相当する河川や谷地形は当時の測量の限界からか、描かれていない。1898(明治31)年の、北海道実測切図と同じ測量成果によるがより詳細な北海道仮製五万分一図でも同様で、「エサウシ(「山」は付かない)」は全体が石狩川と上川盆地から急斜面を立ち上げた上に傾斜の緩い台地が広がるテーブル状の山として描かれている。

1896(明治29)年の北海道実測切図(1/20万)には江差牛山が「エサウシ山」とある。川のエシャウシに相当する河川や谷地形は当時の測量の限界からか、描かれていない。1898(明治31)年の、北海道実測切図と同じ測量成果によるがより詳細な北海道仮製五万分一図でも同様で、「エサウシ(「山」は付かない)」は全体が石狩川と上川盆地から急斜面を立ち上げた上に傾斜の緩い台地が広がるテーブル状の山として描かれている。山名考

| 江差牛山 |

| えさうしやま |

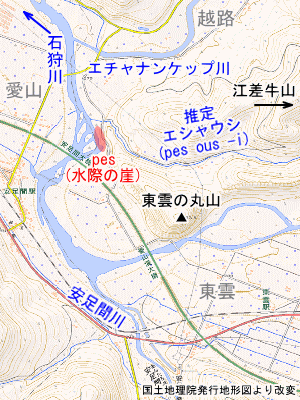

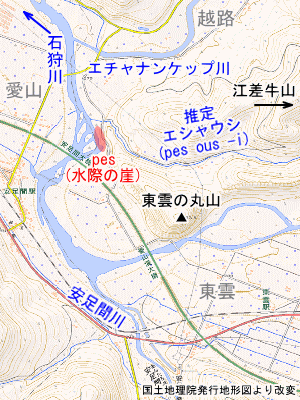

松浦武四郎の安政4年の記録に聞き書きで石狩川に注ぐ右岸支流の名としてエシャウシ/エシヤウシとある。一つ下手の右岸支流が現在のエチャナンケップ川のイチナンケ、一つ上手が石カリ岳(現在の大雪山)から落ち来る相応に見えけるという現在の安足間川のアンタラマなので、エシヤウシは現在の江差牛山を源頭に山中を流れて石狩川に落ちる川である。

1896(明治29)年の北海道実測切図(1/20万)には江差牛山が「エサウシ山」とある。川のエシャウシに相当する河川や谷地形は当時の測量の限界からか、描かれていない。1898(明治31)年の、北海道実測切図と同じ測量成果によるがより詳細な北海道仮製五万分一図でも同様で、「エサウシ(「山」は付かない)」は全体が石狩川と上川盆地から急斜面を立ち上げた上に傾斜の緩い台地が広がるテーブル状の山として描かれている。

1896(明治29)年の北海道実測切図(1/20万)には江差牛山が「エサウシ山」とある。川のエシャウシに相当する河川や谷地形は当時の測量の限界からか、描かれていない。1898(明治31)年の、北海道実測切図と同じ測量成果によるがより詳細な北海道仮製五万分一図でも同様で、「エサウシ(「山」は付かない)」は全体が石狩川と上川盆地から急斜面を立ち上げた上に傾斜の緩い台地が広がるテーブル状の山として描かれている。

小池一(1966)はエサウシとは、知里真志保のアイヌ語小辞典の説によって、アイヌ語の「山が川岸までせまってきている所」の意で、東雲の丸山あたりに立って名づけたものであろう、とする。「東雲の丸山」は「エシヤウシ」川下流左岸の452.8mの四等三角点「円山」のある山である。

知里真志保(1956)の地名アイヌ語小辞典には esausi の項があり、ナヨロ方言で「岬;山が川岸まで出て来ている所。」とある。

山田秀三(1984)は、「たぶんエ・サ・ウシ・イ(e-sa-ushi-i 頭を・浜に・つけている・もの)で、石狩川に山裾の突き出している姿によって呼ばれた名であろう。」とする。

小池一(1966)と山田秀三(1984)の説明は、松浦武四郎がエシヤウシを川の名として聞いていることに合わない。また、山裾ならその頭の e- ではなくその尻の o- であろう。江差牛山の山塊は小縮尺の地形図上で見れば小さな山地が越路峠から細長く浜側に突き出しているように見えるが、実際はそこそこ大きな複雑な地形の特にどこかが前に目立って出ているようにも見えないひとまとまりの山塊である。石狩川に多少突き出した山裾として東雲の丸山の北側と南側の二ヶ所が考えられるが、北側は当頁推定エシャウシの小川を挟んで更に北側の山地に隣接しており岬のようには目立たない。南側は石狩川の上流側となるので浜側ではなく山手側である。山裾が突き出している処に注目したのは古い明治頃の地形図が川としてのエサウシを描かなかったことに惑わされたということでないかと思う。エシャウシと言う川の水源の山と言うことがエサウシ山でなかったか。アイヌ語でシャとサは同じ音の扱いである。

但し、幕末の出版の松浦武四郎の東西蝦夷山川地理取調図ではエシヤウシが石狩川右岸支流の名の扱いで記されている。尤も踏査していない聞き書きによる領域なので、現在のエチャナンケップ川が描かれていないなど、エシヤウシが現在のどの川にあたるのか、東西蝦夷山川地理取調図だけから考えるのは難しい。松浦武四郎が石狩川の溯行を現在の愛別町の石垣山の山麓辺りまでとし、地元のアイヌの人にそれより上流について聞いてエシヤウシを記した報文日誌が活字化されて公刊されたのが1982年であるから小池一(1966)は読んでいなかっただろうし、山田秀三(1984)も日誌の一部の地域の分は活字化前に独自に解読していたようだが全てというわけではなさそうで、2年では「北海道の地名」出版前の再検討は間に合わなかったのだろう。

エシャウシの川は江差牛山の山中を流れ、上川盆地の平野の一隅に出てすぐに石狩川に合流する。石狩川本流の、エシャウシの川の落ち口のすぐ上手に、石狩川の水からすぐの崖がある。東雲の丸山の南面の崖に比べれば低いが、石狩川右岸に沿って歩いていれば注意を惹く崖である。この石狩川本流右岸の水際の崖のすぐ下手の処で石狩川に落ちている支流ということの、pes ous -i[水際の崖・の後ろにつく・もの(川)]の転がエシャウシ/エサウシと考える。ous の u の子音は声門破裂音ないし声門の緊張またはせばめで、はっきりとした声立てとなる。アイヌ語地名では、イソサム(pes o- san pe)、ヱシヨハケ(pes pake)、ヲントキタイ(pon to kitay)、イタラ(pitar)、エトワン(pe tuwar)、ヲンネシリ(pinne sir)といった、語頭の p の落ちる例がある。ペソウシ(pes ous -i)だったのが長年使われて訛る過程で語頭の p が落ちたと考える。

エシャウシの川は江差牛山の山中を流れ、上川盆地の平野の一隅に出てすぐに石狩川に合流する。石狩川本流の、エシャウシの川の落ち口のすぐ上手に、石狩川の水からすぐの崖がある。東雲の丸山の南面の崖に比べれば低いが、石狩川右岸に沿って歩いていれば注意を惹く崖である。この石狩川本流右岸の水際の崖のすぐ下手の処で石狩川に落ちている支流ということの、pes ous -i[水際の崖・の後ろにつく・もの(川)]の転がエシャウシ/エサウシと考える。ous の u の子音は声門破裂音ないし声門の緊張またはせばめで、はっきりとした声立てとなる。アイヌ語地名では、イソサム(pes o- san pe)、ヱシヨハケ(pes pake)、ヲントキタイ(pon to kitay)、イタラ(pitar)、エトワン(pe tuwar)、ヲンネシリ(pinne sir)といった、語頭の p の落ちる例がある。ペソウシ(pes ous -i)だったのが長年使われて訛る過程で語頭の p が落ちたと考える。

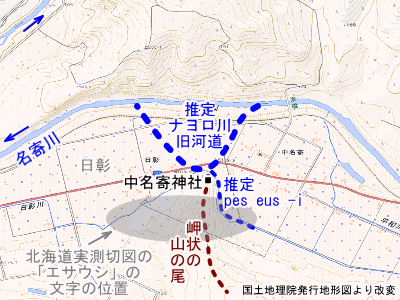

エサウシという地名は名寄川筋にもあり、地名アイヌ語小辞典でエサウシがナヨロ方言とされているのは名寄のエサウシの分析によるということなのだろう。名寄川左岸の日彰地区の辺りのようである。松浦武四郎の安政4年の名寄川溯行の日誌では「エサウシ 右の方小川。」とあり、昔はアイヌの小屋があったと聞いたとしているが、フィールドノートの手控を見ると日誌でテシホ川上流より先に見分したことになっているナヨロ川筋の覚え書きがナヨロ川落ち口より下手から上手へ向かうテシホ本流筋溯行の記録と別になっており、内容が淡白な印象で、聞き書きしただけで本当にナヨロ川筋も溯行したのか疑問が湧くが、報文日誌で溯行したとあると言う事をとりあえず信じておく。東西蝦夷山川地理取調図の下図である「トカチ、クスリ、テシホ、石狩川すじ支流地名」には川の流れに「エサウシ夷家」とあるから、間宮林蔵の地図のような古い資料から日誌に補ったのかもしれない。エサウシの一つ下手のタツニサムは日誌で「右の方小川。過て右の方山に成。岸赤崩也。」とある。手控では「タツニサム 小川右 ○エサウシ 右小川」で、昔人家があったとも左岸が山で赤崩れがあるとも無い。

名寄町誌(1956)の知里真志保の名寄町内地名解では「エサウシ(右岸) 岬。」としている(「右岸」は左岸)。中名寄神社のある丘の出崎が「岬」と言うことと思われる。1897(明治30)年の北海道実測切図ではエサウシ(日彰)付近でナヨロ川は二つに分流し、北側の流れは今の名寄川の流路で南側の流れはエサウシに撓んでいる。安政4年の松浦武四郎は北海道実測切図のナヨロ川南分流の流路で溯行して、タツニサムを過ぎて中名寄神社の丘を右に見て、丘の根元が河岸となっている所が赤く崩れており、そこが pes[水際の崖]で、そこに注ぐ東からの小川の名が江差牛とは違う、pes eus -i[水際の崖・の先についている・もの(川)]で、エサウシに訛っていたと考える。

参考文献

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集4 巳手控,北海道出版企画センター,2004.

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 上,北海道出版企画センター,1982.

北海道庁地理課,北海道実測切図「上川」図幅,北海道庁,1896.

陸地測量部,北海道仮製五万分一図「伊香牛」図幅,陸地測量部,1898.

小池一,アイヌ語地名解,上川町史,都竹一衛・青野績,上川町,1966.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

松浦武四郎,東西蝦夷山川地理取調図,アイヌ語地名資料集成,佐々木利和,草風館,1988.

中川裕,アイヌ語千歳方言辞典,草風館,1995.

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 上,北海道出版企画センター,1978.

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 下,北海道出版企画センター,1978.

松浦武四郎,秋葉實,戊午 東西蝦夷山川地理取調日誌 中,北海道出版企画センター,1985.

松浦武四郎,秋葉實,戊午 東西蝦夷山川地理取調日誌 下,北海道出版企画センター,1985.

飯島矩道・舩越長善,札幌郡西部図,1873.(北海道大学附属図書館北方資料室蔵)

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 下,北海道出版企画センター,1982.

松浦武四郎,秋葉實,武四郎蝦夷地紀行,北海道出版企画センター,1988.

知里真志保,名寄町内地名解,名寄町誌,名寄町誌編纂委員会,上川郡名寄町,1956.

北海道庁地理課,北海道実測切図「名寄」図幅,北海道庁,1897.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |