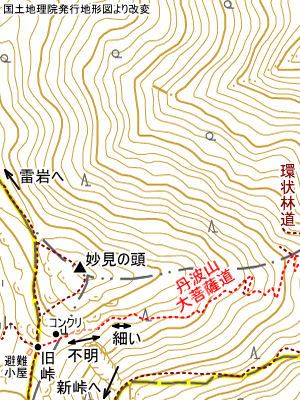

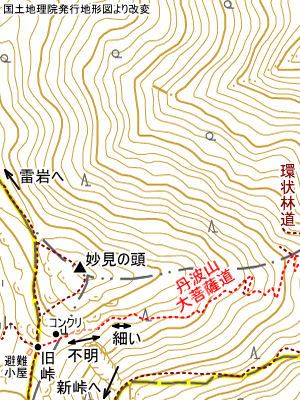

当頁ではフルコンバから旧峠(旧大菩薩峠)までを見る。凡そ樵路巡遊の S.Tom の大菩薩峠旧道 page2 の追検証である。明治初め頃の小菅村による新峠開通で実用の役割を終えたと思われる。切り替えと思われる二筋になっている部分がある。新峠開通後の植林の作業道としての使用と切り替えがあったようだが、新峠開通以前と思われる切り替えで二筋になっている所もある。

|

フルコンバは小菅からの新道と丹波山からの道の合流点の尾根の鞍部で、鞍部の両脇に小平地がある。下手(東)側の小平地は丹波山道と重なっていて芝生になっており、フルコンバ小屋の跡のようである。上手(西)側は尾根筋の路盤の南側下にあるが、細長く小屋跡ではないように見えるが、昭和4年の地形図ではフルコンバ小屋が道の南側鞍部西寄りに描かれているので小屋の跡なのか。新峠に向かう道はフルコンバ鞍部から左に南側斜面に登っていくが、右に登っていくのが丹波山の旧道である。だが、すぐジグを切って新峠の道のすぐ上を平行して登ることになる。このフルコンバすぐの所も切り替えがあったようで、一旦右に新峠道を僅かに進んでから新峠道の一段上の丹波山旧道に入る掘り込みもある。すぐ上の尾根筋にワイヤーがあり、フルコンバの架線場の跡のようである。

新道に平行して斜面を登り続ける路盤からジグを切って尾根の上に上がる掘り込み道が分岐して二条となる。尾根の上の道の方が掘り込みとうねりがあって古い道である。少し上った所で二条が交差するかのような十字路となる。十字路より上も尾根の上側の道が掘り込み深くうねりがあり古い道である。付け替えが交差しているのではなく、ジグを切る所が同一地点で下手側に掘り込みの無い作業道が付けられたと思われる。

上で二筋が合流してから掘り込みの法面に大きな岩が目立つようになる。尾根としては緩傾斜で、一部の傾斜のきつい部分も丁寧にジグが切られて歩きやすいが、本来は険しい道だったと思う。

フルコンバ鞍部から上手側を見る |

ワイヤ |

しばし新道に平行 |

掘り込み路盤 |

下側路盤掘り込み無し |

岩の溝のような道 |

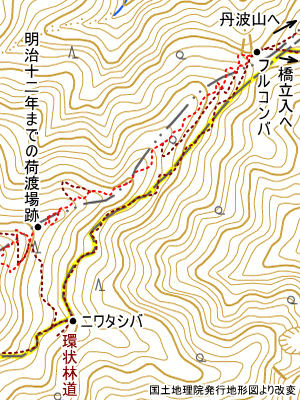

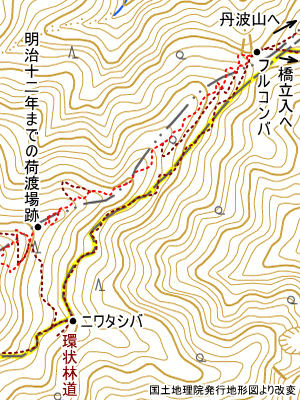

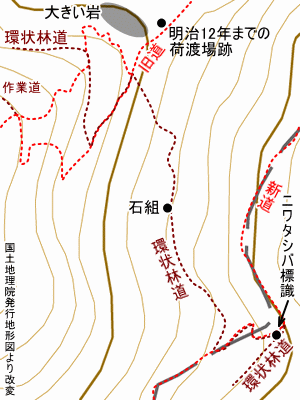

ニワタシバ・旧荷渡し場跡付近 拡大図 |

標高1710m辺りで尾根が広がり一旦平坦になって路盤が車道幅となって轍が二本あるように踏み跡が見える。右に逸れていく踏み跡もある。直進が古い道で、右に逸れていくのは先の傾斜がかかる部分の傾斜を緩めるべく北側の尾根に回り込む新しい作業道の路盤のようである。1740m辺りで風当たりの弱そうな尾根の南側に入りこむ。尾根筋から一段下がった所に路盤が広がり、道の尾根筋側に両脇を石組のように見える積石で仕切られた小平坦地があり、明治12年まで使われた荷渡場の跡だという。田島勝太郎(1935)は「藪の中」と記すが、年月が経って周りの樹木が成長し日陰になったからであろう靴の高さほどの浅い笹の中である。

すぐ上手の尾根筋に大きな岩場があり、岩の足が路盤の脇でウロを為しているが荷物を置いたりすることもできない小さなウロである。更にそのすぐ上手が十字路になっていて丹波山旧道は直進と右折上がりに分れ、下の斜面から環状林道が上がってきている。右折の道は尾根筋に上がってすぐにウネウネとした掘り込みがあり、掘り込みなく斜面についた直進も先で掘り込みで尾根筋に上がって合流するので両方とも古い丹波山大菩薩道で、新道開通以前の近い過去に切り替えがあったものと思われる。

直進が尾根筋に上がる手前に細い掘り込みの無い直線的な路盤が戻るように尾根筋に上がっている。先の尾根筋上で掘り込みの道と交差して妙見の頭北斜面に路盤が続いており、より新しい環状林道である。

ウロの先の十字路から環状林道を下ると途中に石組と段切りがある所が中ほどに一ヵ所あって、すぐにニワタシバに下り着く。樵路巡遊は十字路の右折からの尾根筋道を作業道として十字路直進を旧丹波山大菩薩道とするが、掘り込みと曲りがあるので十字路右折も作業道ではなく旧丹波山大菩薩道で、切り替えによって二筋になっていると考える。フルコンバ鞍部からすぐの尾根筋にして20mほどと、標高1790m辺りの尾根筋にして20mほどと、この1810mから1840mの尾根筋にして70mほどの三ヶ所が二筋になっている所の内で新道開通前の切り替えによって二筋になっていると見た。

路盤が広がり 右に分岐 |

明治12年までの 荷渡場跡 |

下(東)側の枠は 明らかに積まれている |

荷渡場跡を 裏手から見下ろす |

大岩の根の先に 環状林道などとの十字路 |

右折 大岩の裏を上がる |

下から環状林道の 突き当りを見る |

上から環状林道の 突き当りを見る |

細く荒れた 環状林道の斜上 |

尾根筋の南側に入って支尾根を一つ回り込むと新峠の方が明るく見えるようになる。1830m辺りのジグの戻りの二筋の部分は奥側(谷側)が掘り込みが無いので新しい作業道である。笹の茂る疎らなカラマツ林になって明るくなる。カラマツ林の切れ間から介山荘と熊沢山と天狗棚が見える。1880mでコバのような所に上がり、その先の長30mほどの急傾斜面トラバースで路盤が完全に流れており鹿道のような踏み跡を辿る。流れたのはかなり昔のようで一帯は自然林である。小川泰安(泰堂)の「艸枕之記」の天保11(1840)年の大菩薩越えの「親しらず子知らずなどいふ処を過ぎて」の「子知らず」は「親しらず」の旧峠がまもなくで急斜面の路盤が流れた跡の砂地の鹿道同然であった此処のことで、「くされど(腐れ処)」の転が「こしらず」でなかったかと考えてみる。

更に50mほど路盤の道を上がると幅10mほどの流れた岩盤草付きでまた路盤がなくなる。草がついているのでここも流れたのは古い話だと思う。岩盤草付きの先の30mほども笹の緩い斜面なのだが路盤が見当たらない。もう賽の河原の避難小屋が同じ高さで100m以内に見えているのだが、大正頃だという植林の作業時に旧路盤を崩したか。

避難小屋まであと70mと言った辺りで路盤がはっきりする。ちょうど小菅村と甲州市の境の辺りである。道の妙見の頭側に鉄骨の突き出したコンクリの建物の跡のような遺物と取り囲む石垣を見る。地形図に記念碑のマークのある所なので建物ではなく記念碑を撤去した跡なのか。笹の茂る路盤のまま避難小屋前の旧峠に出る。

新峠の方が 明るい |

1830m辺りの二筋の 奥側(谷側)は作業道 |

熊沢山と天狗棚山が 見える |

1880mコバの先 細い |

旧峠手前 岩盤草付き |

旧峠手前 石垣と鉄骨の出たコンクリ |

峠から都留郡側に下りた所に荷渡場跡があるのは山梨郡側と都留郡側で商人が荷渡しの負担を等分する為と思われるが、田島勝太郎(1935)の「奥多摩」にある小菅村の古老の記憶でフルコンバでの荷渡しが最古で中古が明治12年までの荷渡場と、山梨郡側に後退したのはなぜなのかを考えてみる。

荷渡しの商人が行合裁面する場合にどこを起点とするか分からないのだが、萩原や小菅の荷積みの場所も分からないので、試みに集落の果てと見なせそうな場所を起点にざっと地形図で距離を見てみると山梨郡側の萩原の番屋から明治12年までの荷渡場までが約7.4km、そこからフルコンバまでが約0.5km、フルコンバから追分が約4.5km、追分から中指山近くまで稜線に沿ってから小菅の橋立までが約3.8km、追分から丹波山の高尾までが約4.8kmである。

フルコンバ荷渡しで考えると山梨郡側が約7.9km、都留郡の丹波山側が約9.3km、都留郡の小菅側が約8.3kmとなる。山梨郡側の持ちが少ないように見えるが山梨郡側は上峠を越えて下りてくるので荷渡場往復でつく標高の差を考えると山梨郡側の距離の持ちが多少少なくなる地点で荷渡しするというのは有りと思われる。番屋の標高が800m、高尾と橋立の標高が640mで、フルコンバと上峠の標高差が280mである。だが、小菅と丹波山で比べると山梨郡側の負担が同じでも小菅の負担が少ない。

ここで山梨郡側と小菅側だけの下峠(石丸峠)での荷渡しも見てみる。番屋から石丸峠が約7.8km、石丸峠から小菅の山沢までが約9.1kmである。下峠荷渡しでも距離で見る限りは山梨郡持ちが少ないように見える。番屋から下峠までに上日川峠の登り返しがあるが標高差は50m程度で、280m程度のフルコンバ往復の上峠登り返しより小さい。

山梨郡側から見れば、小菅との荷渡しはフルコンバで行うより石丸峠で行う方が持ちが少なくて済み、小菅と丹波山に差をつけずそれぞれ等分できる。これが当初の取り決めであったが、後に小菅側が石丸峠まで上がるよりフルコンバまでの方が楽なことに気が付いた。山梨郡側の負担は増えるが丹波山分と同一便で運べるから負担を打ち消すメリットもないわけでないだろうと。だが、丹波山からは小菅が割り込んできてズルをし始めたように見える。山梨郡側も丹波山側の目を見ると公平に扱ってないようで心苦しい。

そこで三方一両損で、フルコンバから標高で100mほど上がった明治12年までの荷渡し場に場所を移し、山梨郡側は小菅分を上峠経由メインとして荷物の上り下りの負担を増やし、丹波山側と小菅側は0.5kmほどの距離と上り100m分を増やしたのでなかったかと考えてみる。

明治11年の大菩薩峠より大幅に標高の低い柳沢峠の車道開通で山梨郡と丹波山の間は柳沢峠経由に切り替わり、明治12年に小菅負担で開通した新峠は山梨郡側から見れば登り返しの標高差は往復で80mほど少なくなったが峠両側での距離が0.7kmほど伸びたので新しい荷渡場は明治12年までの荷渡場の直下でほぼ移動無しとし、小菅側で標高差で往復標高80mほどの上り下りの減少を享受したということではなかったか。

参考文献

岩科小一郎,大菩薩連嶺,朋文堂,1959.

S.Tom,大菩薩峠旧道 page 1 __ 樵路巡遊,樵道巡遊.(2025年9月28日閲覧)

S.Tom,大菩薩峠旧道 page 2 __ 樵路巡遊,樵道巡遊.(2025年9月28日閲覧)

S.Tom,大菩薩峠環状林道 page 1 __ 樵路巡遊,樵道巡遊.(2025年9月28日閲覧)

S.Tom,大菩薩峠環状林道 page 2 __ 樵路巡遊,樵道巡遊.(2025年9月28日閲覧)

田島勝太郎,奥多摩,山と渓谷社,1935.

小川泰堂,藤沢市文書館,天保末期の遊歴日記 小川泰堂「艸枕之記」(藤沢市史料集27),藤沢市文書館,2003.

トップページへ |

資料室へ |

大菩薩嶺メインへ |