ソエマツ岳

神威岳から

ソエマツ岳 神威岳から |

山名考

ソエマツ岳

ソエマツ岳の南西斜面を流れる元浦川支流のソエマツ沢に基づく、1930年登頂の北大山岳部の相川修らによる命名である。

松浦武四郎は安政5(1858)年の蝦夷地調査でアイヌの人から現在のソエマツ沢と思しき沢の名をシヨイマと聞き取り、その指す意味も聞いて「此処滝有りて行れがたし。よって其外を廻りて行によって号とかや」と記している。

明治時代の北海道庁の地形図では現在のソエマツ沢はソエマプと記される。

山口健児(1929)はソエマツ沢について上記の道庁の地形図のソエマプとあるのを引き「滝ある場所の義」とする。

村上啓司(1976)はソエマツ沢のソエマツについて so e oma p[滝・そこに・ある・もの]とする。山田秀三(1984)は「『so-e-oma-p 滝・そこに・ある・者(川)』を聞こえる(ママ)」とする。新日本山岳誌(2005)は「ソエマツとは元浦川のアイヌ語の「ソエマップ」(滝がそこにある川)からきている」とするが、「元浦川の支流」だろう。これらの解釈のようにアイヌ語で e- を動詞に接頭させて「そこに」などと訳す場合は、動詞の取る項が一つ増えるので、アイヌ語として文法的に破綻する。oma は二項動詞なので、e- が接頭したら三項とらなくてはならないが、so と p の二項しかない。

「その一部分」を指す e- なら動詞の項数を変えずに接頭するが、「滝がその一部分にあるもの」と言う意味では、滝が深い山間に延びる川の一部分であるのは当たり前なのでおかしな気がする。「その先」を指す e- でも動詞の項数を変えずに接頭するが、ソエマツ沢落ち口下手の元浦川を地形図で見るとかなり下から延々と峡谷が続いており、敢えて滝というような顕著な滝がソエマツ沢落ち口のすぐ下手にあったとは思えない。

so eoma p[滝・の方へ向かって行く・もの]ではないかと考えた。松浦武四郎の聞いたショイマは、最後の p の略されたものと考えた。アイヌ語ではサ行音とシャ行音は区別されない。左股のニシュオマナイに対して、右股のショイマ(ソエマツ沢)の源頭域の通行が非常に困難であることを言ったものではなかったかと考えた。

だが、eoma の o の子音は声門破裂音ないし声門の緊張または狭めで、オははっきりとした声立てとなる。e がイに訛ることはあってもオが落ちることは無さそうな気がする。ソエマツ沢源頭域に滝はあるが、ニシュオマナイ川源頭域にも滝はある。広がる源頭域に幾つもある滝は滝らしい滝しかないとは言えまい。

松浦武四郎の記録の「其外を廻りて」はアイヌ語の soy[外]を思わせるが、ソエマツ沢は元浦川本流に対して、外の方に有るという流れ方ではない。

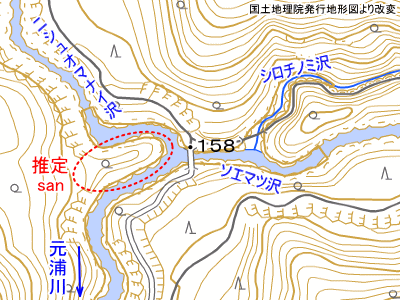

ソエマツ沢落ち口の対岸に元浦川右岸から幅約60m、長約130mの小尾根が突き出ており、元浦川〜ニシュオマナイ沢はこの出尾根を回り込んでいる。この小尾根の対岸ということの san rer[出崎・の向こう]の転がショイマと考える。語末の r を破裂を強く t のように聞こえたのがソエマツと考える。

松浦武四郎の安政5年の浦河からのスケッチ(ウラカワ海岸、山々眺望)に描かれるタンメカ/タンメナが山容や、他の山の山容や位置関係から現在のソエマツ岳のアイヌ語の山名であったように思われる。描かれるソフト帽のような山容は南日高三山としての山麓からのソエマツ岳の姿とよく似ている。左隣はほぼ同じ高さのカムイノホリである。翻刻の秋葉實はこれを現在のピリカヌプリとしているが、現在の神威岳と思われる。右側にはやはりほぼ同じ高さであるが一回り大きなニシヤキヲルが描かれ、現在のピリカヌプリと思われる。翻刻の秋葉實はスケッチ左端の「モトウラカワの上 カムイノホリ」の文字の下の山を神威岳として、タンメカの左隣の山を現在のピリカヌプリとしているが、左端の文字はスケッチのタイトルとしてではなかったか。「モトウラカワの上 カムイノホリ」と「カムイノホリ」の間にはかなりの幅があり、間に描かれる「ヒロコタノホリ」の姿は南から見た1839峰の姿そのものである。ニシヤキヲルの右には「ラッコ」が更に大きな鋭鋒として描かれている。1839峰や南日高三山より浦河に近く、前衛の山々に遮られてあまり見えない日高側からの日高山脈主稜線の山の中では例外的に鋭鋒として非常に目立つ現在の楽古岳と思われる。タンメカとタンメナと二つあるのは翻刻上のことで、公刊されたスケッチに記された松浦武四郎自筆の文字を見ても、自分にはどちらが松浦武四郎の伝えたかった音なのか判断出来なかった。これらのスケッチと山の名はフィールドノートである手控に記されているが訳した意味は記されていない様で、松浦武四郎の他の著作にはその名が見当たらないようである。似たような言葉があればそこからヒントが得られるのではないかと思うが、管見でここだけでしか見ていない。

参考文献

相川修,神威嶽,日高山脈の先蹤者 相川修遺稿集,相川修,高澤光雄,日本山岳会北海道支部,2003.

相川修,神威嶽,pp5-25,3,北大山岳部々報,文部会山岳部,1931.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集6 午手控2,北海道出版企画センター,2008.

北海道庁地理課,北海道実測切図「襟裳」図幅,北海道庁,1893.

山口健児,日高山脈アイヌ語考,pp231-243,2,北大山岳部々報,文部会山岳部,1929.

村上啓司,日高山脈の山の名12,pp38-43,295,林,北海道造林振興協会,1976.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

安田成男,ソエマツ岳,新日本山岳誌,日本山岳会,ナカニシヤ出版,2005.

知里真志保,アイヌ語入門,北海道出版企画センター,2004.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

北大山の会,日高山脈,茗溪堂,1971.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |