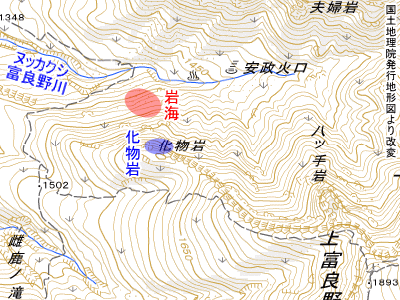

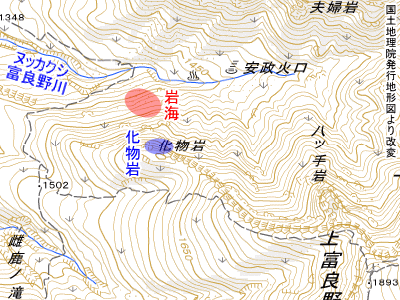

化物岩地図

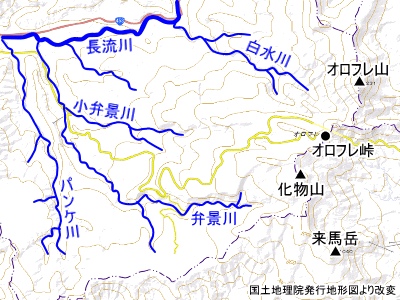

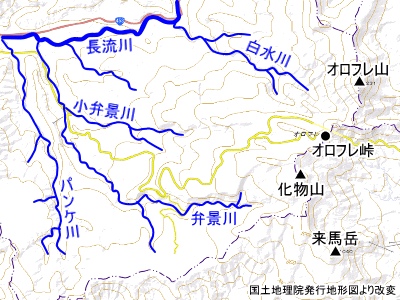

オロフレ峠南の化物山地図

山名考

化物山

胆振地方に二つの化物山が知られている。一つは真狩村と留寿都村の境にあり、もう一つはオロフレ峠の南にある。当頁では両方の化物山の名について考える。

真狩村と留寿都村の境の化物山について真狩村史(1965)に「遠見には一小丘にしかみえない山であるが、沢深く見上げ見下す場合いかにも突如として聳え立てる感じから、また一説には未開のころここに迷い入った誰かの口から化物山の名が称さるる至ったとも、あるいはこの山には磁針の方位が立たぬなどのいい伝えもあるが真偽のほどは不明とされている。」とある。「化物」のような形態において衆目一致する要素がないものが地名にそう入ってくるとは考えにくい。和人入植前の迷い入った人が帰還してから言い出したのなら帰還するまでに地元のアイヌの人の助けがあって聞いたということも考えられるのでないか。磁針の方位が立たない山という言い伝えがあったとしても、方位磁針が効かないというだけで山が化物ということは無いだろう。

十勝の佐念頃は山田秀三(1984)が「(san-enkor 出ている・鼻)の意。十勝川の方に向かって出っ張っている山崎のことを呼んだ名であった」としたが、松浦武四郎の記録でサ子コロは「相応の川也」とあって出崎でなく川の名である。また、アイヌ語の enkor は鼻筋ではなく鼻の中を指すようである。山田秀三(1984)が着目した出崎の少し上手の川ということの san emkoho[出崎・の奥の方(川)]がサネコロと考える。他にもアイヌ語の ho の音がロと書き取られている例がある。

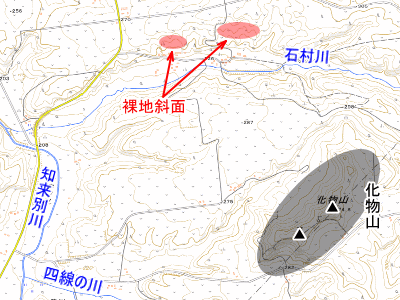

十勝連峰の上富良野岳下の化物岩は北西斜面直下が崖垂で風穴のある顕著な岩海がある。この岩海の少し上の頂を為す岩場の出尾根の頭を pikew emko[石原・の奥の方]或いは piwka emkoho[石原・の奥の方]とアイヌ語で言ったのを和人耳で聞きなしたのがバケモノと考える。深い峡谷の底だったヌッカクシ富良野川の谷筋が浅くなるので渡渉して化物岩に下りてきている比較的なだらかな尾根筋に取り付いて上富良野岳で十勝連峰を越える夏場の美瑛方面から十勝方面へ向かうルート上の目印としての命名であったと考える。piwka emko[石原・の奥の方]だと「バケモ」までで「バケモノ」にならないと思う。emko の ko は音として区別されない go と発音されたのがノやモと和人耳に聞かれたと考える。

オロフレ峠南の化物山も真狩村留寿都村境の化物山も顕著な石原が手前にあるということは無さそうである。

・オロフレ峠南の化物山

オロフレ峠南の化物山は長流川支流弁景川の源頭である。弁景川は松浦武四郎の安政4年の記録にベンケナイとかベンケベツとあり、penke nay or[上の・河谷・の所(山)]が和人耳でバケモノと聞こえたと考える。或いは penke emkoho[上の(川)・の水源]か。

化物岩地図 |

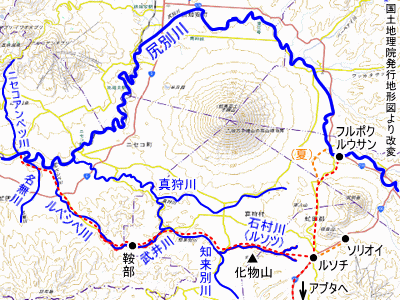

オロフレ峠南の化物山地図 |

・真狩村と留寿都村の境の化物山

真狩村と留寿都村の境の化物山は特定の川の水源という場所ではない。北側を流れる石村川の向こうに横長の崖がある。この横長の崖が cikep[切り立った崖]であり、その石村川を挟んだ向かいにある山としての cikep rer[切り立った崖・の向こう(山)]の和人耳での聞きなしがバケモノと考える。アイヌ語では car/par のようにチャ行音とパ行音に相通がある。石村川右岸の崖を soske hur[土崩れして地肌があらわれている・斜面]と言い換えて、soske hur rer[土崩れして地肌があらわれている・斜面・の向こう]と cikep rer を日本語東北方言的に言い直せば「じしゃくくるう」と聞こえるか。

石村川は明治29年の仮製五万図で「ルソツ」と川の名がある。同図でまた別に石村川の源頭の丘陵地に「ルソツ」とある今の留寿都市街の辺りが松浦武四郎の安政4年の日誌で「ルソチ」と書かれた ru suci[道・の根元]なのだろうが、尻別川下流域から羊蹄山とニセコアンヌプリの間の真狩川落ち口辺りとシベッチャンを中心に激湍が連続し羊蹄山の北側を遠回りする尻別川を避けて羊蹄山の南回りで水流の少ない程々の河谷で山越えして近回りするべく留寿都市街地附近に上がるのがニセコ市街地下手のルベシベ川〜武井川〜知来別川〜石村川であったと考える。その川筋を繋ぐ往来中の目印になる化物山と横長の崖であったと考える。知来別川沿いから支流の石村川に入る手前から見上げれば突如として聳え立って見えるはずである。

松浦武四郎の安政4年の日誌に今のニセコアンベツ川落ち口の三丁(約300m)ほど上の尻別川筋の「第六十番ブイラ」の上の辺りからシリヘツ岳(この文中では羊蹄山のこと)を見て「此方より堅雪の時上るによろしと」とアイヌの人からの聞書きがある。すぐ上の尻別川の曲流をショートカットすれば名無川の落ち口で、名無川沿いを少し上がって尻別川の曲流をもう一つショートカットすればルベシベ川の落ち口である。ルベシベ川は仮製五万図に「ルベシペッ」とあり、ru pes pet[道・それに沿って下る・川]で道に沿った川と考えられる。データベースアイヌ語地名1(1997)はルベシベ川の道の先をアブタ方面と推定しているが、ルベシベ川を越えたオロエンヌキベツ川は松浦武四郎の安政4年の日誌に聞書きで「後方羊蹄山とコンホノホリとの間より落るとかや。」とあり、アブタやベンベ方面の山越えルートとなっていたとは窺いにくい。ベンベ方面へは昆布川から行ったようである。ルソチ(留寿都)に上がり羊蹄山と尻別岳の間を通り、場合によっては羊蹄山や尻別岳の山中で狩りをし、サッポロ、シコツ、シラオイ方面への道でなかったか。但し、松浦武四郎が安政4年、5年にアブタから通ってきたルソチの側で尻別川筋のニセコアンベツ川〜真狩川間からルソチに上がってくるルートがあるというような聞書きは日誌に無いようである。

松浦武四郎の安政3年の手控の記録ではルベシベ川と思しき川のアイヌ語の名が「シュンタイルシベ」とある。尻別川筋での前後が、下流側がニセコアンベツ川に相当するユウヲヽベツ、上流側が真狩川に相当するワツカリベなので、相応の川である名無川はどうなのかという疑問が残るが、安政4年の手控の記録ではユワヲヽヘツとマツカリヘの間に「シユシタイルヘシベ」とあり、今のルベシベ川の名に通じるものがありそうである。安政3年の日誌で「シユンタイルンベ」、東西蝦夷山川地理取調図で「シユレタイルシヘ」、その下図の川々取調帳で「シユマタイルベシベ」である。図では後から別の指示が画工にあったり解読が難しかったということのようで、また、アイヌの人によってほぼ同義で呼び方に多少の差があったことも考えられるか。前半が sum ta aun ru[西・に・入る・道]の訛った SUMTAUYRU、後半が us/un pe[にある・もの(川)]或いは pes pe[それに沿って下る・もの(川)]と考える。或いはシュンタイルンベ/シュンタイルシベが名無川でシュンタイルベシベがルベシベ川か。

真狩留寿都村境の化物山地図 |

尻別川迂回冬ルート推定 |

参考文献

渡辺隆,山の履歴簿 第2巻,北海道出版企画センター,2015.

70周年記念史編さん委員会,真狩村史,真狩村,1965.

山田秀三,北海道の地名,北海道新聞社,1984.

松浦武四郎,秋葉實,戊午 東西蝦夷山川地理取調日誌 上,北海道出版企画センター,1985.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

田中三晴,北海道の山岳,晴林堂,1931.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集4 巳手控,北海道出版企画センター,2004.

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 下,北海道出版企画センター,1982.

陸地測量部,北海道仮製五万分一図「後別岳」図幅,陸地測量部,1896.

陸地測量部,北海道仮製五万分一図「昆布岳」図幅,陸地測量部,1896.

榊原正文,データベースアイヌ語地名1 後志,北海道出版企画センター,1997.

松浦武四郎,秋葉實,松浦武四郎選集3 辰手控,北海道出版企画センター,2001.

松浦武四郎,高倉新一郎,竹四郎廻浦日記 上,北海道出版企画センター,1978.

松浦武四郎,東西蝦夷山川地理取調図,アイヌ語地名資料集成,佐々木利和,山田秀三,草風館,1988.

松浦武四郎,秋葉實,武四郎蝦夷地紀行,北海道出版企画センター,1988.

トップページへ |

資料室へ |

山名考へ |