若狭(福井県)と丹後(京都府)の境の若狭湾に聳える山。東西から離れて眺めると非常に秀麗な姿である。しかし双耳峰なだけに南北方向から眺めると、ちょっと間延びしてしまう。山麓には古刹がある。奈良時代から修行の場とされ1)、山頂周辺には修験道の行場跡のようなものが見られる。青葉山の山体を、内浦湾を火口とする古い火山の火口壁の一部だとする説があるようだ。地質図を見ているとそんな仮説もありかなという気がしてくる。

|

★松尾道(登り・松尾寺駅〜西峰)

参考時間・・・松尾寺駅-0:45-松尾寺-0:50-西峰

小浜線の松尾寺駅から歩いて登った。松尾寺駅は無人駅で風情ある古い木造駅舎であった。以前は藤色だったような気がするのだが、色が栗色に塗り替えられ、改築されたのか以前訪れた時より外装はきれいに、中は多少狭くなったような印象を受けた。駅前の志楽川の細い流れを渡った先に24時間営業の青いコンビニがある。

駅前広場に松尾寺参詣の看板に混じって小さな近畿自然歩道の案内板があり、これに従う。近畿自然歩道「青葉山は松尾寺に続くみち」は、ここから松尾道・青葉山山頂を経て中山道を通り、高浜町中心街へ続いている。

駅前広場から志楽川を渡らずに東へ細い道に入るとすぐに小浜線の下を細いトンネルでくぐり、線路の北側から東へ向かう。古い家並みが続く。舗装道路が線路から離れて山側へ入るところがY字路になっており、分岐には祠がある。未舗装の右に入ると畑や田んぼ・竹林が広がり、美しい農村らしさを強く感じる。一つ上流の谷に入り田んぼの中の道を横断すると、少し下流側に戻るように松尾寺参道の車道に合流する。真新しいコンクリの法面に掘り込まれた「松尾寺」の文字と、近くのヤブの中にチラッと見える崩れかけた石塔や古びた祠のミスマッチに、これはこれで不思議な情緒を感じる。昭和を懐古する年齢になってしまったと言う事だろうか・・・。

松尾寺駅 |

ユキノシタ |

ノアザミ |

田植えの 直後だった |

ジャケツイバラも 道路沿いに |

滅罪橋 |

しばし松尾寺に向かう車道を歩く。志楽川を渡る古びた橋は滅罪橋という名前だ。お寺の参道らしい橋の名前である。滅罪橋より上流にも田んぼが続き、トンボが多い。いろいろな種類のトンボが見られた。春の野の花も多い。

舗装された車道が急カーブしているところで直進する未舗装の農道のような道が旧道で、地元の団体(NPO西国古道)による近道を示す看板があった。同じ場所に案内標柱のある近畿自然歩道としては新道が本筋らしいが、新道は自動車の往来も多く杉の植林の中の暗い道なので、歩行者には旧道の方がいいだろう。旧道は轍以外は草が生えている。奥にまだ小さい農地はあるようだが、ほとんど車は走らないようだ。志楽川の源流の流れと木陰が涼しい。

谷が二つに開けてくると、道も二股となる。右の方がハッキリしているが左が松尾寺へ向かう道で、山肌に取り付いて少し傾斜が掛かるが、それほどの急坂もなく新道の舗装道路に合流する。こちらにも看板があった。

もう水も流れてなさそうな志楽川の源流の谷を渡ると松尾寺第三駐車場。青葉山への登山者はここに車を停めるようにとの掲示があった。松尾寺の階段を登ると途中に門前町があって和風のちょっとした歴史を感じる甘味処(兼蕎麦屋・流々亭)もあったりする。西国三十三ヶ所第二十九番札所青葉山松尾寺である。額縁写真のみで仁王様がいない仁王門をくぐって境内に入る。ここのトイレはなかなか面白くてきれいだ。名目上であるがチップも、つい出してしまう。更に階段を登ると巨木が茂り、大きくて立派ながら少し変わった印象を受ける本堂が現れる。宝形造という珍しい建築様式ということで、あまり見ない形の屋根である。本尊が馬頭観音とのことで立派な馬の銅像もある。

旧道 山肌にかかる |

松尾寺参道 |

登山口は本堂と右の開山堂の間の渡り廊下をくぐった先にある。

青葉山の自然などを紹介する、お寺の境内とは少々場違いな案内板に囲まれた階段を登ると竹林が広がる。竹の枯葉を踏みながら進むとコンクリの作業道を横断する。この道は松尾寺境内の東の端からの車道だが、青葉山の西斜面は松尾寺の寺領との話、寺領管理用の林道のようなものなのだろうか。竹林を抜けると青葉山の西面と杉山集落の展望が開ける先で行き止まりになっていた。

渡り廊下の向こうに 登山口 |

すぐに巨木 カシの木か |

竹林が 美しい |

松尾寺から西峰山頂の地図 |

ヒノキの植林となり少し傾斜が掛かってくるが、まもなく平坦になる。歩道沿いに何度か空き地のようなものが感じられる。昔は松尾寺の堂宇があったのだろうか。進むとヒノキ林の先に光が多く差していた。上に多く小石の乗った鳥居が現れた。青葉山妙理大権現の鳥居らしい。鳥居の先は少し湿った空き地状で、その先から青葉山の本格的な登りに掛かる。

道は基本的に丁寧に作られた歩きやすく登りやすい道と言える。等高線の密度からは考えられないほど歩き易い良い道だ。松尾寺の人も含め、多くの地元の人が昔から愛してきた山だと言うことなのだろう。途中に数カ所、ロープが掛けられていたり、梯子が掛けられている箇所がある。しかし、ロープ場の高さもなく、下は広く整地してあり、滑った時の配慮まで充実している。梯子の手すりは高さの低いもので、黙々と前傾しがちな登山歩行で握りやすく、景観への配慮とも両立している。梯子の岩場は、かつては鎖場の通過そのものが精神修養の場だったと思われるが、現代のように登山者の層が広がる幸福な時代では、青葉山のように里に近く美しい親しまれる山では、こうした対応が取られるのも仕方あるまい。

林相は下の方では常緑樹主体のはずだが、はじめのうちからブナの明るい新緑が美しい。モミの巨木もたまにある。イカリソウはそろそろ終りかけだったようだ。ツクバネウツギがちょうど満開だった。まさに腰の高さに花を添えている状態。ただ登山道のある尾根では自然林の雰囲気が残されているが、隣の谷などがチラリと見えると、針葉樹の植林もずいぶんな高さまでなされているようだ。

ヒノキ植林の道 |

鳥居の先から本格的な登り |

梯子場 |

道の様子 |

ツクバネウツギ |

樹林 |

丁寧な九十九折で登ってきた急斜面が緩み始めたと感じると、青葉山妙理大権現の祠がある。ゴツゴツと積まれた集塊岩の荒々しく高い石組みと石灯篭とその周りの荒れた草むら。その上にある僅かに苔生しているとはいえ白光りする金属の柵でガッチリ囲われた祠の姿に単純に納得できないと言うわけではない違和感と歴史の感慨深さがある。石組みは今寺区の青葉神社の跡で、平安時代から松尾寺に祭祀を委託して松尾寺の奥の院のようになっていたが、明治維新に伴う神仏分離や地券といった制度の変更から今寺区と松尾区の争いとなり、社殿が破壊された後に裁判で今寺区のものと確認され、祀りなおされた2)と言う。130年も経ってしまえば、そのような話も夢の跡である。

集塊岩の石灯籠 |

青葉山妙理大権現の祠 |

キレットから日本海が見えた |

妙理大権現の場所はちょっとした高台になっているが、木立に囲まれて展望はあまりない。すぐ先で今寺道と合流し、キレット状になった場所(危険ではない)で初めて日本海が見え、まもなく山頂だ。山頂には社殿と古びた休憩舎があり、社殿の前は広場になっていてベンチもあり南側の展望が良いが、社殿を右手に回りこんで背後の巨岩の上に立つと最高点であり、波の静かな日本海・若狭湾・内浦湾の展望が得られる。素晴らしい眺めである。内浦湾を出て行く大きな船が見えた。山頂からも一部が見える高浜原発関連の船だっただろうか。岩場はミヤママンネングサの黄色い花が花盛りであった。こちらの社殿が昭和になって改築された今寺の青葉神社で、先に通過した樹叢の中の石組みの上の金属扉の祠は権現号だから松尾寺の奥の院にあたるのだろうか。よく分からない。

西峰まであと少し |

青葉神社 後ろの岩が 最高点で登れる |

内浦湾の展望 高浜原発は写っていない ハサミの上で蟹の目に なった気分 |

西峰休憩舎 床がないが雨風には 十分だ |

みよし野やはなよりのちの夏木だちあをばの山ぞおもひあはする (藤原為家)3)

小浜港を出てすぐの西へ向かう船の中の男女の、舳先越しに後瀬山付近の木立と遠くの東西の二峰が重なる青葉山を見た「水押篦や端よりノチ(今の後瀬山付近)の夏木立青葉の山ぞ思い合わする」でないかと。

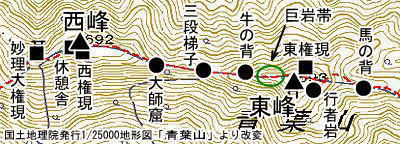

稜線の地図 |

★稜線(西峰〜東峰)

参考時間・・・西峰-0:20-東峰

西峰を後に樹林の中を下る。しばし普通の樹林の道である。下りきったと感じた辺りで巨岩が重なり合った岩のトンネルをくぐる。大師窟(大師洞)はここだろう。資料によってはもっと東峰寄りの巨岩地帯を大師窟としているが、ここの方が窟とか洞の字に相応しいと思う。中山寺開山の泰澄大師参篭の伝説もあるという。

続いて三段になった巨岩の梯子場。梯子の下には古い鎖やロープの残骸も見える。鎖場として行場だったのだろうが、現代では手すりに掴まってイカリソウとツクバネウツギの花を愛でながら通過する。少し下って、岩をロープに掴まりへつって回り込んだり細長い岩の上を歩いたりする。掛けてあるロープは横綱の注連縄のような雰囲気に太い。この細い岩が「牛の背」4)であろう。ここは南側に展望がある。

その東では巨岩の折り重なった風穴地帯のような苔の多い樹林の中。ここを大師窟と書いている資料もあった。涼しい場所ではある。一登りですぐに東峰の社の裏に飛び出す。

大師窟 |

鎖場跡 三段梯子 |

下り梯子もある |

藤の花が 咲いていた |

牛の背の 岩場 |

東峰間近の 巨岩帯の森 |

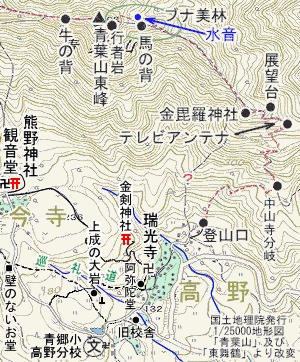

東峰から高野への地図 |

★高野道(下り・東峰〜高野)

参考時間・・東峰-0:40-中山寺道分岐-0:10-高野登山口

一部、地形図が誤っている(2009年6月現在)。中山道と高野道の分岐はもっと下である。以下、下り記録である。

東峰山頂は樹林の中で青葉神社の建物の前にベンチが置かれた広場があるが展望はほとんどない。広場の東の先に行者岩と言われる岩の露頭があり、ここからの東側の眺めは素晴らしいが、柵が張られて岩の先端へは行けなくなってしまった。転落事故でもあったのであろうか。展望の広がりそうな、もう少し先に柵をつけて欲しかった気もする。大きな岩場だけに植生保護と言う観点もあったのかもしれない。行者の修行が青葉山でも行われていた頃は、行者岩で大峰山山上ヶ岳の西の覗きのように捨身行が行われたりしたのだろうか。

行者岩入口の手前から下山する。スギも多いがブナが美しい。また階段が多いが、擬木丸太の段差のずいぶん小さな階段で、傾斜が緩い箇所でも階段が続いてちょっと歩きにくく感じることもある。

一旦、すぐに小さな谷地形に入り、ここのブナ林の雰囲気はとても良い。谷地形の北側の尾根に難波江道があったのでは無いかと思う。再び尾根上に戻る地点には大きな岩場があり、山頂が聳えている様子や、青葉山が本当に急な山であることがよく分かる。ここが「馬の背」で高山植物が少し見られる。展望は非常に良い。

東峰 奥の院(東権現) |

奥院の 階段 |

? なぜに郵便マーク? 以前は東峰にも 休憩舎があったと |

ブナの新緑 |

馬の背 |

馬の背から 青郷方面の展望 |

道は相変わらず階段中心だが傾斜は緩い。次第にブナに常緑樹が混じるようになり道は暗くなっていく。標高480mの鞍部に金毘羅神社があり、その前は広場になっていてベンチもあるが展望はない。青葉神社の前宮とみなされるとのこと。すぐ先に新しい木製の展望台があり、高浜町の方面がよく見えるが東峰山頂行者岩や馬の背には敵わない。2009年6月現在の地形図では、この金毘羅神社のあたりから高野集落へ道が伸びているが、昔の分岐の雰囲気は感じなかった(冬に再訪・ヤブの葉が落ちると分岐の痕跡があった)。

金毘羅神社 |

展望台 |

高浜町/和田海岸方面 |

このあたりから植林が混じり、更に暗くなる。テレビ局などの施設をいくつか横目に見て、これらの施設のための電線も道に平行したりする。急傾斜の植林の中をジグを切って下っている。途中の小さな岩の前にベンチがあり、涼んで休めそうだ。ベンチからは谷筋が切れ落ちているのが見えるが本当に斜面のきつい山だ。

シャガの花の咲き乱れる斜面をトラバースするようになるとまもなく高野と中山の分岐である。高野側が分かれるように付いている。小さな谷を一つ回りこむように横断し、反対斜面を更にトラバースしながら下って尾根を回り込むと高野の集落が間近に見える。雑木が目立つようになり、手入れの不十分な里山の雰囲気となる。谷底に下りると新しくビッチリ砂防工事された沢筋であり、これはこの工事でしばらく里山として手入れされてなくても仕方なかった雰囲気。コンクリの溝となった沢の土留めされた石の上を下りていく。最後に竹林の中に入ると涼しくて心休まる。小さな竹林で、すぐに出てしまい、竹林の出口が登山届箱と看板のある登山口であった。ここからわずかに田植えが終わったばかりのコンクリの農道を歩き、農家の軒先を掠めて、登山口の案内のある車道に出た。しかしこの車道、道が細くて地図に載っていない道が入り組んでおり、国道からすぐにこの登山口を見つけるのはなかなか難しいと思われる。

植林の中の階段 |

中山道分岐 |

シャガ |

高野から松尾寺に戻って松尾寺駅に下山した。地形図にある高野と松尾を結ぶ最短の点線の道は昔の西国三十三箇所巡礼の参詣道だったそうだ5)。高野の阿弥陀堂前から野道に入ると一部草丈の高い箇所もあったが、歩きやすい道が続く。板碑の双体道祖神が道端に祀られていた。大岩川を渡ってわずかに登ると石柱の立つ集塊岩の上成(かみなり)の大岩6)に出る。道は十字路になっていて、上成の大岩には弘法大師が祀られている。岩の上には天保六年と彫られた道案内の石柱が立てられていて「右 ちくぶ志ま道」「左 中山道」の文字が読める。これらの文字は松尾寺から下りて来る人に向けられている。中山寺の中山道は来し道である。

電気柵を跨いで右の巡礼道に入る。野道が今寺の集落の下のお堂に続く。左の野道は三十番札所の竹生島方面であるが、すぐ下で青郷小学校高野分校の前の車道に出る。直進は上成の大岩の下の墓地に続く舗装された道路である。

小さな植林地をくぐって今寺の下のお堂に出る。今寺の下のお堂から先、松尾寺方面へは地形図では点線が続いているが、農道で関屋川支流八幡川を渡る手前で行き止まりになっている。お堂の前で右折して太い道路で今寺の観音堂の前を経て松尾寺に戻る。今寺と松尾寺の間は新しい舗装道路として自動車の通り抜けが可能であるが、松尾寺境内周辺はかなり道が細かった。

高野集落が近い。 春秋の彼岸詣の頃は 松尾寺へ向かう人で 賑わったと言う5) |

高野登山口手前 登山口は このすぐ奥 |

高野今寺間から青葉山を望む コニーデではない 間延びする時の為には 屏風山という名もあった |

上成の大岩 |

高野 阿弥陀堂 |

野道 |

野道 |

松尾へ向かう 巡礼道の今寺の 壁の無いお堂 |

参考文献

1)上杉喜寿,越前若狭 山々のルーツ 復刻版,安田書店,1995.

2)伊藤勇,わかさ高浜史話,若狭史学会,1973.

3)佐藤恒雄,藤原為家全歌集,風間書房,2002.

4)稲沢俊一・川端勇治,ワンデリングガイドブック 福井の山と半島(改訂新版),福井大学ワンダーフォーゲルOB会,1977.

5)杉本泰俊,大飯郡,福井県の地名(日本歴史地名大系18),下中邦彦,平凡社,1981.

6)飛田敏博,新わかさ探訪,関西電力株式会社原子力事業本部,2005.

トップページへ |

資料室へ |

青葉山メインへ |