天突

池田から

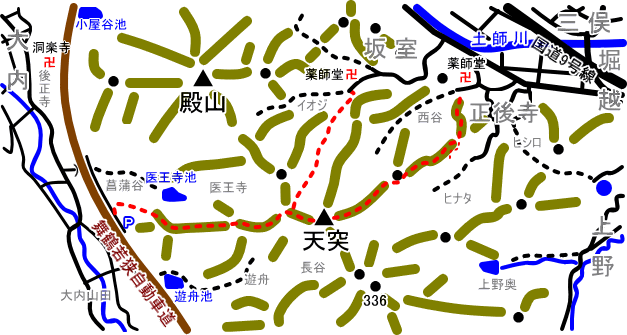

天突 池田から |

天突(ca.330m)

あまんづく

福知山盆地の南東に天を突く鋭鋒。大内・坂室・正後寺の山でそれぞれから登山道がある。山頂には役行者が祀られた行者堂がある。展望がほどほどにある。大内地区では「天突行者さん」と呼ばれているようだ。標高は大内地区の看板に拠った。等高線が地形図では320mまでしか描かれていないが、山頂に立ってみると東隣のピーク(336m標高点)とほぼ同じ高さに感じられるので320m台でも後半にいっているのではないかと思う。

★大内コース

大内山田の山田橋まで入ると行き過ぎなので少し福知山側に戻り、高速道路(舞鶴若狭道)のガードをくぐると直進の路盤と左右に側道があるので右に入り、すぐにコンクリの階段が高速道路の反対側にあるのでこれを登る。階段はすぐに終わり、高速道路が良く見える。低い小さな尾根の上に上がったことになる。尾根を戻るように回りこんでから山道となる。高速道路の側道のすぐ先には駐車できる広いスペースがあった。

明るく広く平らな尾根上を行く。道はかなりこなれていて歩かれている雰囲気だ。右側の谷を横断して別の尾根に取り付き標高を上げていくが傾斜は緩い。一部、赤土の溝のようになっている。緩やかな尾根で、雑木林やヒノキの植林である。一登りで坂室コースと合流し、ここから山頂までは短いが急登だ。

山頂直下には虎ロープが掛けられているが、急登はロープに頼るほどのものではない。簡素な階段がある。山頂の展望を得るためかどうかよく分からないが、この急登の周辺だけ木々が伐採されており、空が明るい。背中に五台山・五大山方面がよく見える。

山頂には瓦屋根の行者堂があり、役行者が祀られている。明治12(1879)年建立とのこと。お堂の前は広く整地されており、大木の間から福知山盆地や土師川流域が見える。舞鶴若狭道を走る自動車はミニカーのようだ。

高速道路の 脇から登る |

はじめは 広い尾根上 |

雑木林の道 |

コシダの道 |

山頂直下 |

福知山・長田野 |

池田・三俣 |

行者堂 |

鷹取山・五台山 |

★坂室コース

土師川沿いの坂室集落から坂室川の谷に入る。地形図上の鳥居マークは薬師堂で、どちらかと言えば寺院であるが、境内社として秋葉神社がある。仁王門と薬師堂だけが残る坂室山医王寺の跡だという。仁王像が立派である。

薬師堂の先、直進する「作業道イオジ線」の標識を見てアスファルトから砂利道となる。

左折して一本尾根を回りこみ登山道のある沢沿いは杉の植林となり暗くなる。路盤は苔むしてくる。谷間には棚田の跡が残る。

橋を一つ渡ると谷が狭まりすぐに林道の終点、終点は狭く車を回すのは難しそうだ。右岸に湿った歩道が続き、左岸に移って間もなく階段が現れ、少し左岸の高い所を通って谷の中を進む。相変わらず杉の植林の中で暗いが、標高180m付近は少し空が開けている。これより上で谷に水の気配がなくなり杉の間のザレ気味の急登で尾根上に出、大内コースと合流する。ザレ気味とはいえ丁寧に作られた道だと思う。

医王寺 山門 |

坂室山医王寺 薬師堂 |

医王寺 境内 |

天突が 見える |

林道 |

急登 |

★正後寺コース

正後寺地区では氏神ならぬ氏仏を集落内の薬師堂に祀っていると丹波志は伝える。まずは薬師堂にお参り。薬師堂の周囲には古井戸や小祠など、いろいろある。薬師堂と公民館の後ろから坂室の西谷に入る砂利道を登ると小さな切通しの先で西谷の川の流れを渡る橋があるので橋の袂から尾根に取り付く。登山道は坂室西谷と正後寺川に挟まれた尾根上についている。

尾根の取り付きは急だが、すぐ上で簡素な鳥居があり緩やかになっている。左(東)側はヒノキの植林、右(西)側は雑木林で時折西谷の畑と天突の山頂部が見える。

標高100mで傾斜が掛かりだす。道なりではコシダの原を突っ切って尾根の東斜面に入っているが、コシダの原の手前からハッキリしない分岐で右に折れ、尾根線に忠実に登る。尾根線上は道が深く掘られて二重山稜のようになっている。標高100mから160mまでは、時折コシダの藪がある。今はコシダの茂る溝でも、昔たくさんの人が歩いたから溝になってしまったのではないかと思う。

この尾根は五段になっている。最初の段が鳥居から標高100m、次の段が160m、次の段が200m、次の段が240m、次が270mで山頂である。200mの段はコブがあり、東側を巻くが尾根線通りにも踏み跡がある。200mから270mの間の西側はヒノキの植林で少し暗い。270mから山頂までは雑木林の急登でロープもある。最後は行者堂の前に飛び出す。

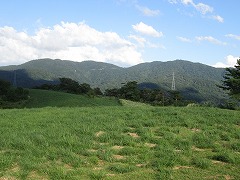

正後寺の 集落越しに |

正後寺 薬師堂 |

薬師堂を 後に |

西谷の手前で 山道に入る |

西谷からは 天突が見える |

簡素な鳥居 |

秋色の道 |

倒木は少ない |

標高100m直進は コシダ原だった |

200mの段から 山頂が見える |

振り返ると 急坂 |

平坦な 箇所も |

最後の 急登 |

★山名考

坂室からの作業道イオジ線の名にあるイオジは坂室の小字名であるが、坂室から天突の向こう側の大内の登山道のある尾根の北側の山林名が医王寺で、溜池の名が医王寺池である。医王は薬師堂に祀られる薬師如来の異称でもあり、室町時代に坂室で七堂伽藍を誇ったという医王寺(イワウジ)というお寺は丹波志に伝説的に書かれているが、カタカナで書かれたイオジの文字に、山間のごく小さな盆地のそれほど広くない坂室で多くの建築物と言う意味での七堂伽藍を擁するような大きな寺は本当に在ったのかどうかという気がする。文字と仏教の普及の後、イオジの谷だからと医王(薬師如来)を祀る寺(薬師堂)を建てたのではなかったのか。イオジの奥には坂室越という大内と坂室を結ぶ峠があった。峠を挟んで尾根の両側にイオジがあることに、イオジのジは「ち(道)」の連濁したヂの転訛で無いかと思う。

医王山 キゴ山から 中の鞍部が夕霧峠 |

イオジの前半のイオを考える。人里離れて住まうと言うには集落に近く標高も低い坂室越で「庵(いほ)」と言うことは無いだろう。

坂室越が越えるのは天突と殿山の鞍部である。鞍部(ひよった所)を越える道である事を言った、「ひよ(撓)・を(峰)・ち(道)」の転訛がイオジと考える。或いは「ひよ・ち」か。諸地で峠のことを「ヒョウ」や「ヒヨ」と呼ぶのと同じであろう。夕霧峠という顕著な鞍部のある加賀と越中の境の医王山も「ひよ・を」山(せり)と言うことでは無いかと思う。夕霧峠の「ゆうぎり」は撓んだ辺りと言うことの「ひよ(撓)・げ(如何にもその有様だという接尾語)・ら(等)」の転訛だろう。

「ヒヨ」が「イオ」に訛った事を前提として天突の名も考えてみる。天突のある尾根を土師川の谷と大内の谷に挟まれた直線的な山地で、土師川側から見ると長く延びているように見える。大内側からは谷が土師川側ほど広く無いので距離を取って眺められないので延びているという感じはしないが、奥に進むといつまでも続く山並みだとは感じる。

この横に長く延びる尾根である「はひ(延)・を(峰)」の「ずく(山の頂上)」と言う事が、「はぼんずく」などを経て「あまんづく」となったと考える。

参考文献

内田嘉弘,京都丹波の山(上) ―山陰道に沿って―,ナカニシヤ出版,1995.

角川日本地名大辞典編纂委員会, 京都府 下巻(角川日本地名大辞典26),角川書店,1982.

古川茂正・永戸貞著,古川正路,芦田完,丹波志 天田郡,福知山史談会,1973.

中六人部公民館,わが郷土史,中六人部公民館,1985.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

中田祝夫・和田利政・北原保雄,古語大辞典,小学館,1983.

柳田國男,地名の研究,柳田國男全集20(ちくま文庫),柳田國男,筑摩書房,1998.

トップページへ |

資料室へ |