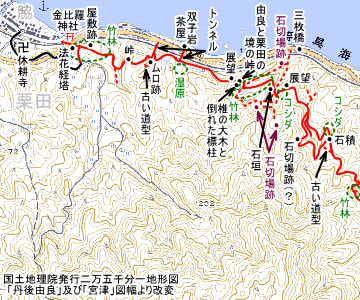

礒山/長尾

鞍部が一の峠

丹後由良駅南方から

礒山/長尾 鞍部が一の峠 丹後由良駅南方から |

| 七曲八峠 | (長尾峠/奈具峠) |

| ななまがりやとうげ |

「七つ曲って八つの峠」と言われた由良ヶ岳の北にある小さな峠の集合の峠道。田辺(現在の西舞鶴)からの宮津街道(宮津からは田辺街道/若狭街道と呼ばれた)のちょっとした難所であった七曲八峠は由良の脇から栗田の脇を結び、長尾峠とも奈具峠とも呼ばれた(長尾と奈具は同じ音の別表記であろう)。七曲八峠の峠道は明治20年頃の海岸沿いの奈具海岸道路の開通によってその役割を終えた。

最高地点でも標高160m程度、登る標高差を全部足しても300mに満たない軽い山歩きである。

道中に幾つか更に細かい名のある難所があったようだが、奈具海岸道路の開通前までに一部は2間以上の幅で整備されたようで、どこがそうした難所だったのかはよく分からなかった。由良から栗田へ歩いてみた。風光明媚な奈具海岸にも獅子落や天岩、遊小浜やお店の名前になっている双子岩といった名所があったようだが、海岸沿いの国道を歩いてみても北近畿タンゴ鉄道の観光列車に乗ってみても、どうもよく分からない。

|

★由良の脇〜一の峠

由良の脇の端に七曲八峠の入口の看板がある。北近畿タンゴ鉄道をトンネルでくぐって、奈具平と呼ばれる台地を農道で登る。右手に二つの石塔を見る。「柴勧進の碑」と「首挽松の碑」と駒板が付いている。柴勧進の碑は山椒大夫のお話の柴刈りを命じられた厨子王に村人が柴を持たせてやったことに因む供養塔というもので、首挽松の碑は処刑されて首を挽かれた山椒大夫に因むと言うものだが、首を挽かれた場所については別の説もあり、二つの石塔に彫られた文字を読んでみるとどうもどちらも違うのではないかという気がする。丹哥府志などの旧記に出てくるので柴勧進も首挽松も地名としてあったのだろうけれど、これらの石塔やこの場所は本当にそれらに因むものだったのだろうかと言う気がする。もっと一般的な道中の安寧などを祈ったものではなかったのか。ここに生えていた首挽き松は切り倒されたと言う。横に生えていた若い松の木は新しく植えられたものか。すぐ先で農道は左折しているが、ここを直進するのが七曲八峠の道である。道標などは無かった。直進する道もまだコンクリ舗装されているが両脇から草が掛かっていて、車は入れない。進むと草だけなく茶の木なども両脇から進出してくるが人が歩く分の幅は残されている。まもなくコンクリ舗装も終わり、地道となる。左手に山田の石垣が続き、右手は藪の下に小川が流れている。

由良の脇の 入口案内 |

宮津線を くぐる |

農道を登る 竹林 |

石塔二基と 松の木 |

峠道入口 直進 |

茶の木が 迫る |

植林された 山田の跡の石垣 |

古い 道型 |

小さな橋で谷を渡り、右岸に移る。右手(山側)は照葉樹林、左手(谷側)に植林された山田の跡の掘り込まれた道となり暗い。右手に山の神を見る。小さな更地の境内と石灯籠を持つ巨岩の上の屋根の無くなったコンクリのお堂に神像が祀られているが、仏像のような雰囲気である。この辺りが由良側では最も谷が狭いが、ずっと緩やかな道である。山の神の上手にも更に山田の跡が続く。谷が少し広がって落ちた石橋で枝沢を渡ると竹林となる。竹林を抜けると右岸に移り再び植林、最後に30mほど、倒木の多い谷のどん詰まりを登ると「一の峠」である。

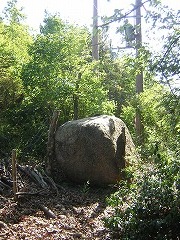

一の峠には巨岩が幾つかある。一の峠から緩やかに下る水平道のように目印テープがあり、辿ってみるが斜面が立っていて道がごく細く、道の上にまで植林されている。150m程進むと竹林があるが、この竹林から振り返ると、辿ってきた水平道より上手に道が分岐している。一の峠から南側の稜線を見上げると巨岩の間に掘り込まれた路盤が登っているように見えた。上手に分岐した道を一の峠の方に戻ってみると、一部は崩れたりして不明瞭であったが、最高点付近には二間以上の幅の路盤が残っている箇所もあり、巨岩の間を通って一の峠に降りるように続いていた。鞍部である一の峠は七曲八峠の最高地点と言うわけではなく、稜線伝いに更に10mほど標高を上げて鞍部の西側の急斜面を避けていたようである。

七曲八峠の一の峠の東側はコンクリ舗装の終る場所からずっと道幅が一間程度の石を積んで土を搗いたり掘ったりして作られた明治より前の古道のままであった。

山の神 |

落ちた石橋 |

竹林 |

一の峠鞍部への登り |

一の峠鞍部 あと少し |

一の峠 鞍部 |

鞍部で左折して 尾根を登る |

最高点付近 路盤はあるが |

★一の峠〜由良栗田境の峠

竹林を抜けると比較的緩やかな山の斜面のトラバース道となり、緩やかに標高を下げていく。立ち木や倒木はあるが、道幅は広く自動車も走れそうな雰囲気である。標高140mから100mは直線状である。標高130mあたりの左手の尾根に切り欠きが見えたので登ってみると、古い道型があった。この辺りより西の一角は何度も道が切り替えられたようで、道の跡が錯綜している。古い石積みが路盤の基礎の法面などに見られる。コシダが茂ったヘアピンカーブで谷に下りて渡る。すぐ先で更にもう一筋沢を渡り緩やかに登る。右手下方に水田跡の湿地が見える。この谷筋に何か施設があったのか、沢には導水管が落ちている。古い地図を見ると、この谷筋の水田の脇に道が付いていて、海岸へも下りられたようだ。

「新・宮津風土記」の七曲八峠の地図ではこの二本の沢を渡る箇所で道が二筋・三筋平行して書かれている。これらの筋も西側から戻るように歩いてみた。この地図では上手の筋の西側の沢筋の奥に「石切場跡?」と振られている。周囲と何も変わらない森の中で露岩は幾らか見られたが岩は風化して丸く、石切場だったのかどうかはよく分からなかった。だが道筋の西側の途中には角の立った割れ面の新しい花崗岩があった。西側の沢筋を渡る箇所は水は無い。倒木や蔓に覆われた木が多く不明瞭である。渡ると道の跡は広くなり山の鼻を巻いて東側の沢筋を渡る。渡る辺りで斜面が立っていて道が細く荒れている。渡る場所は二股になっていて、この二股より奥にも田畑の跡があり道の跡が更に谷の奥へ続いていた。上手の筋は先ほどの直線状の道の標高110m辺りで下手の道に合う。上手の道の方が先に作られたようで、一段低くなっており30cmほどの石垣を登って合流する。

本道に戻る。三筋が合流している先で尾根を乗り越して左に反れていくのが峠道だが、尾根に沿っての直進の道の跡もある。細いが古いタイプの道の路盤で現国道の三枚橋の方に下りていくようだったが確認していない。次の尾根の鼻には電柱がある。電柱の下手で展望が開け、栗田湾と栗田半島と北近畿タンゴ鉄道の鉄橋が見える。展望が開けていると言う事で木々が少ないので道にはコシダが茂っている。

この北近畿タンゴ鉄道が見える辺りの尾根筋の上に道がある所が、難所とされる「鋳物師返し(いもじがえし)」で、「いま(今)・ち(路)・が(助詞)・をせ(尾背)」の転で新しく細い尾根の上に作られた道のある尾根ということで、尾根の両側は落ちているので道から外れると危険と言うことでは無かったかと考えてみる。

一の峠鞍部西の 水平道は細い |

一の峠鞍部西の 水平道と尾根の上を 回る道の 合流点 |

一の峠の西側は 道幅の広い箇所が 多い 三間ありそう |

樹木が少なくて 日当たりの 良い場所は コシダが茂る |

沢の渡渉 |

山側の道の 西側分岐点 |

三枚橋方面(?)への 分岐 |

山側の道 角の立った花崗岩が 落ちている |

分かりにくいが 明治前と思われる 古い道型 |

山側の道も 広い幅が ある |

山側の道と 谷側の道の 合流点の石積み |

栗田湾と 北近畿 タンゴ鉄道 |

次の谷の少し奥には規模の大きな石切場があったので、谷の両側に割りと新しい道の跡がある。右岸の下手の道はヤブに覆われているが、左岸の下手の道はまだ新しい雰囲気がある。谷を渡って左岸の新しい雰囲気の道を僅かに下って、峠道はすぐに山の斜面に取り付くように分岐するが、尾根乗越までがはっきりしない細い道である。道の山側には新しい石垣が見られる。整形された花崗岩を積んだ高いものだが、進んでいくと次第に低くなって崩れて、尾根を乗り越すところでは完全に崩れて新しい切石が散乱しているだけになってしまっている。尾根を乗り越して北斜面に入ると石垣は無く、竹林となる。竹林の中は道幅が細い所がある。一間や一間未満の人幅である。次の谷はそのまま竹林の中で谷の中の道と交差し、また尾根越えである。

石切場のあった沢筋の右岸に目印テープが上がっていて、一登りで左岸のコンクリ道と合流して更に登ると石切場跡に上がる。何段か平坦な所があって石組みがあったり砕石が積まれていたり、ドラム缶などが転がり、その奥に石切場跡がある。上の段の石切場の手前には機械なども残されている。下の段の石切場の手前から尾根を乗り越して浅い沢地形を下ると谷底から竹林で海側を通ってきた道と合流している。石切場までの間に火薬庫跡があったようだが見落としてしまった。

今度の尾根は由良と栗田の境である。江戸時代は田辺藩領と宮津藩領の境であった。竹林を抜けて切通しの峠で越える。切通しに電柱があって電線も通っている。電柱の後ろに巨岩が道の真ん中に座っている。左手の山から転がってきたものだろうか。その後ろから栗田湾が見える。切通しの左手のすぐ上に椎の大木がある。椎の大木の東側に「宮津ヨリ壱里三拾三町三拾間」と書かれた石柱が倒れている。

石切場跡 |

石切場跡 機械が残る |

石切場跡 砕石が積まれている |

石切場跡 石造りの何かの基礎跡 |

石垣が崩れている |

竹林の道 |

由良と栗田の境の峠 |

椎の大木 |

倒れた道標 |

★由良栗田境の峠〜栗田の脇

栗田湾の展望が開けたがすぐに暗い照葉樹林の中に入る。斜面のトラバースから乗り越して小尾根の左手を絡みながら下りる。小尾根を下りきると森から抜けて電線下の笹薮の中の刈分道となる。左手は山田の跡の湿地である。上手は植林されているが、下の方は湿原そのものである。右手は北近畿タンゴ鉄道の築堤で、湿原の水がその下を抜けるトンネルの所で沢を渡り、また小さい尾根を一つ乗り越す。トンネルの所には小屋の残骸がある。トンネルは半分が水路で半分が通路として歩けるようになっており、国道に出る事が出来る。双子岩茶屋の前に出る。

今度の尾根はごく低いもので、鉄道の線路の横を通って終わりである。それほど深くは無いのだが、暗く深い感じのする谷筋に下りる。右手に渡渉点があり、この沢もトンネルで北近畿タンゴ鉄道をくぐっているのが見える。次の峠が実質的に最後の峠である。尾根はあと2つ乗り越すが、最後の尾根は谷の奥で渡った後に殆ど登り無く越える。沢から一段登ると竹林が広がる。山田の跡が竹林になったようである。右折するように迫に入ると左手にムロ跡が口を開けていて、入ってみると涼しい。迫は切通しになっていて、切通しを越えると道幅が広がり更に登る。左手(山側)に先の竹林の奥から人幅の旧道の路盤が上がって平行しているのが見えるが倒木が多いようだ。更に広い道を登ってもう一度の切通しが最後の峠である。

また栗田湾が見える |

笹薮の道 |

山田跡 今は湿原 |

鉄道をくぐるトンネル 先は国道・双子岩茶屋 |

線路のすぐ横 |

谷に下りる |

渡渉 |

竹林の中のムロ跡 |

急斜面に斜めに切りつけられた道で谷に下りる。これまでのどの沢より水音がよく響く谷である。谷を渡り、斜面に水平に付けられた道で最後の尾根を越える。途中で左手が明るくなり、路盤が左へ尾根を越すように続いているような感じがするがヤブで覆われており、道はもう少し直進してから遠回りするように尾根を越える。

ハチクのヤブがある。「新・宮津風土記」には「果樹園」とあったが・・・。更に竹林がある。竹林の向こうの海が近い。竹林の中に甕が埋まっている。屋敷跡とのことでムロに用いられたものか。甕から下りとなり、左手(南)に分岐を見送って、朽ちて間もなく渡れなくなりそうな木橋を渡ると左手に「法花経塔」と書かれた石柱がある。栗田脇村の人が建てたもので宝暦7年のものとのことである。法花経塔の右手上方には国道が跨線橋となっていて、下に北近畿タンゴ鉄道の線路があるが、ここに踏切が無い。線路の向こうに続く坂を50mも下れば栗田の脇の街なのだが・・・。

甕から法花経塔の間で南に分岐していた小道もはっきりしていたので、そこまで登り返してこれに入る。緩やかな竹林の中の明るい道で、こちらにも屋敷跡か、甕ではないものの埋められた甕のような穴が竹林の中に開いて水を湛えていた。すぐに栗田脇の休耕寺から嶽へ登る車道に出る。少々遠回りとなったが栗田駅までもう30分も掛からない。休耕寺の先で栗田脇に出て、栗田脇の東端の金比羅神社の参道の横の峠道の入口に戻ってみるのも200m程度である。

最後の竹林 |

屋敷跡 甕? |

跨線橋の下に |

法花経塔 |

法花経塔の前の橋 |

少し戻って南へ |

こちらにも屋敷跡? |

左、金比羅神社参道 右、七曲八峠の道 |

跨線橋の下まで 登ってみる |

七曲八峠の山道が役割を終えて海岸線の奈具道路と替わった時期が調べてみてもどうもはっきりしない。

1933年の増補改訂版栗田村誌(初版は1915年)には明治19(1886)年の栗田トンネル開通の二年後(1888年)に奈具新道が完成したとある。

1970年の「京都府百年の年表」は京都宮津間車道開さく工事竣成が明治22(1889)年8月で、明治24(1891)年4月から10月に各地で開通式、明治24年年8月に京都宮津間乗合馬車営業開始とする。竣成と開通式の間になぜ2年弱あるのかがよく分からない。

1977年の「由良の歴史 第1号」の年表では、

明治18年 新道開通(現在の国道 舞鶴〜宮津線)

明治24年 京都宮津間乗合馬車道竣工(現在の奈具海岸道路)

とある。明治18(1885)年に七曲八峠経由の府道が整備されて、明治24(1891)年に海岸線の道路が完成したということのようだ。乗合馬車会社だけで奈具海岸道路を開く事は出来なかっただろうから、何かしらの公金が費やされたと考えるべきか。この年表の作成に「京都府百年の年表」を参考にしたのかどうか。

2004年の宮津市史は京都宮津間車道の全通は明治22(1889)年8月とし、原則として三間幅で長尾峠経由とする。長尾峠は七曲八峠の別名で、奈具峠とも言う。

高久嶺之介(2007)は1887年までに「長尾峠は海岸線の新道になった」とする。「車道の道は史料上は『長尾峠の開鑿』と出てくるが、事実上は今までの山路の道ではなく由良海岸の海岸線を通る新道であった」として、根拠として当時の北垣国道京都府知事が1886年に船上から海岸新道を点検している事を日記の「塵海」に記していることを挙げ「工事は1886年から開始されたが、後述するように同年八月五日北垣府知事が船上から海岸新道を点検していることから同年中には完成したと思われる」としている。1886年8月5日の塵海には「・・・栗田浜ニテ漁舟ニ乗リ、栗田・由良間ノ海岸新道掘鑿ヲ点検シ、・・・」とある。前々日には奈具海岸道路と同様に京都宮津間車道の一部である栗田隧道を点検し、前日には同隧道の開通式に臨んでいる。同年8月24日には「京都ヨリ宮津エ達スル車道険坂ハ本年度ニテ尽ク工事ヲ竣リ、之レニ続ク者ハ皆平路ナリ」との報告を受けていることを記している。奈具海岸の新道も京都宮津間の全通前に部分的に完成し供用され始めたのだとしても、七曲八峠の山路にも部分的に三間の車道幅があったことをどう考えれば良いのか分からない。完成間近なら実際に辿って点検していても良さそうだが、この時の北垣国道はそのまま漁船で舞鶴へ向かい舞鶴鎮守府建設に向けて舞鶴湾口を視察している。栗田から船行は午前四時宮津発で一度にいろいろ視察する為の予定された強行軍だったようである。塵海に栗田隧道の開通式が明治19年8月4日とあるのに「京都府百年の年表」の各地の開通式が明治24年4月からとあるのはどういうことだったのか。

宮津市史によると京都宮津間道路は着工から明治22年の完成まで8年掛かったと言う。明治19(1886)年の北垣国道の点検の時点でも既に5年が着工から経過していたことになる。栗田由良間の京都宮津間道路は当初の工事では古い道を拡幅するなどして長尾峠(一の峠)を経由するべく作られ始めたが、最終的に計画変更で海岸線の道路となり、京都宮津間の全通前・開通式前の明治20(1887)年までに開通したと言うことなのだろうか。

参考文献

美しさ探検隊,新・宮津風土記,宮津市,2005.

天橋立参詣記(西国順礼略打道中記),宮津市史 史料編 第3巻,宮津市史編さん委員会,宮津市役所,1999.

小谷一郎,由良山椒大夫伝説 旧蹟めぐりのしおり,由良の歴史をさぐる会・由良観光協会,1996.

宮津市史編さん委員会,宮津市史 別冊 宮津の民俗誌・宮津の民家建築,宮津市役所,2005.

栗田村,栗田村誌,栗田村,1933.

京都府立総合資料館,京都府百年の年表7 建設・交通・通信編,京都府,1970.

由良の歴史をさぐる会,由良百年史年表,pp4-8,1,由良の歴史,由良の歴史をさぐる会,1977.

宮津市史編さん委員会,宮津市史 通史編 下巻,宮津市役所,2004.

高久嶺之介,京都宮津間車道開鑿工事(下),pp77-110,78,社会科学,同志社大学人文科学研究所,2007.

北垣国道,塵海研究会,北垣国道日記「塵海」,思文閣出版,2010.

トップページへ |

資料室へ |