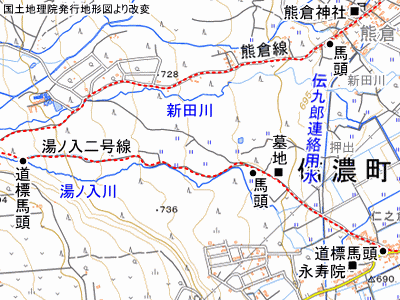

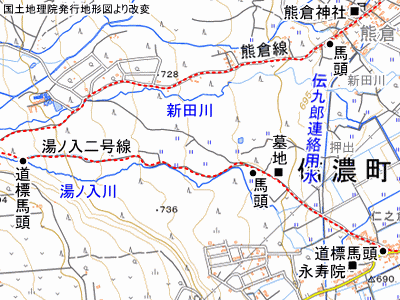

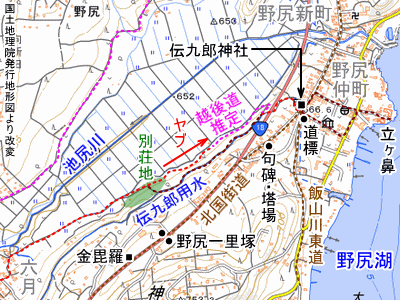

柏原〜湯ノ入二号線・熊倉線地図

馬頭観音は自分の確認したものの中で

個人のお宅と関わりの薄そうなもののみ図示

赤点線が越後道だと思って歩いたルート

茶点線は合わせて歩いたルート、紫点線は歩かなかった越後道推定

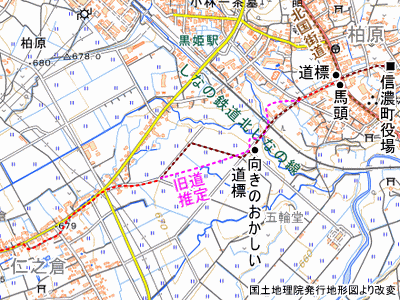

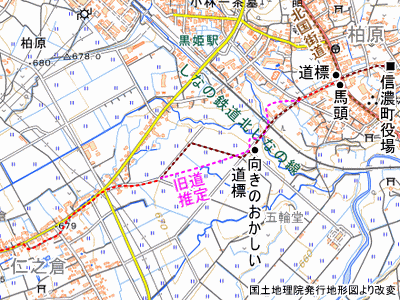

信濃町役場前の道標石

国道脇の道標

北しなの線を渡って

奥は飯縄山

向きのおかしい道標

越後方面から戸隠に至る道。戸隠山道の裏道という。起点は北国街道の柏原で、長くなるので中社から古池を経て種池林道の入口に下りるまでをその1とし、種池林道口から柏原までと、柏原を経由すると遠回りになり駄賃も発生するというので北国街道の野尻から入る枝線を当頁とする。どこを通っていたのかはっきりしない部分があるが一応繋いで歩いた所を書く。また、野尻・柏原からの他に古間や牟礼から飯縄山の南東の裾を通って戸隠に向かう下道という越後道もあったようである。関川から野尻を通らずに戸隠に向かうルートもあったようである。

(承前)

★柏原〜種池林道

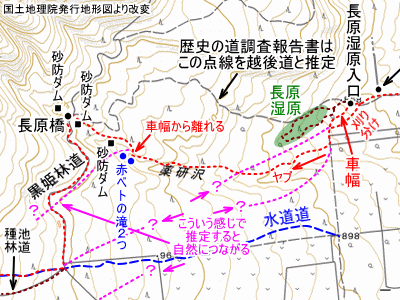

歴史の道調査報告書の越後道の長原から種池林道入口に上がる辺りの推定が不自然な感じがしたので、柏原の方から薬研沢の方に上がってみた。

二つほどの数年前のブログで柏原からの戸隠山道のスタートは信濃町役場前の道標石だというのを見たので、役場前の道標石を見てスタート。この道標石は大正時代のもので、飯山道の道標石や句碑と並んでおり、道路の拡幅などで置き場がなくなって役場の前に集められたものでないかと思う。

役場前から北国街道にあたる国道18号線を渡った交差点の西角に、信濃町内で最も古い道標石だという明暦3(1657)年の年記のある道標石を見る。交差点の南角のお宅の塀際には馬頭観音がある。北しなの線の踏切に向かって緩やかに下っていく。田んぼの脇に石仏を見る。踏切を渡った先は圃場整備の進んだ広い田んぼの中の道で、道の南側に向きのおかしい道標石がある。圃場整備の際に移動させられて向きがおかしくなったものか。この先、仁之倉集落まで圃場整備で古い道は失われているという。

柏原〜湯ノ入二号線・熊倉線地図 馬頭観音は自分の確認したものの中で 個人のお宅と関わりの薄そうなもののみ図示 赤点線が越後道だと思って歩いたルート 茶点線は合わせて歩いたルート、紫点線は歩かなかった越後道推定 |

|||

信濃町役場前の道標石 |

国道脇の道標 |

北しなの線を渡って 奥は飯縄山 |

向きのおかしい道標 |

仁之倉が近づくと何となく古そうな緩いカーブのある道となり、広い道の交差点に出る。仁之倉は馬の飼育が盛んであったとのことで多くのお宅の庭先や敷地の角に馬頭観音がある。昭和期の馬頭観音像は笑顔がはっきりしていて造られた年代違いの差異が興味深い。永寿院の手前の二股で右の湯ノ入二号線に入る。道の又に道標石を兼ねた馬頭観音文字碑があり、「右ハ山道 左ハ戸隠道」とあるが、今の県道が鳥居川沿いに開通した後の明治42年の年記のもので、右の山道というのが旧戸隠道なのだという。

仁之倉の昭和期の馬頭観音 |

道の又の県道開通後の 道標馬頭観音 |

伝九郎連絡用水を越えて 奥は黒姫山 |

湯ノ入二号線は県道に比べると格段に通行量が少ない。伝九郎連絡用水を越え墓地を右手に見て森に入る。森に入ってすぐの所に大きめの馬頭観音像が二基ある。道は先で二つに分かれるのを左に入る。水量は多いが赤味を帯びて白く濁っている用水路のような形の湯ノ入川に沿って進むと北側は樹林を抜けて右手にソバ畑と黒姫山の展望が広がる。ソバ畑沿いの道は右に折れるのだが、ヤブっぽい湯ノ入川に沿った旧路盤に直進すると、すぐに湯ノ入川から右に離れて樹林下に入りヤブも薄くなる。ヤブは薄いのだが所々で濃い。標高770m弱の所に太い栂の木の下の目立つ道標を兼ねた馬頭観音像までの道の北側に昭和期の馬頭観音が「歴史の道調査報告書」と「信濃町の石造文化財」によると三つほどあったようなのだが、一帯は樹林ばかり見つけられず。馬頭観音が道端に続いていたということは樹林でない土地利用の時があったのか。栂の木の下の道標を兼ねた馬頭観音は文化13年の古いもので「左とがくしみち」とあり、左に入るような路盤もあるのだが、すぐ先で湯ノ入川に突き当たり、川の向こうは深い笹薮で道があった感じがしない。湯ノ入二号線はこの馬頭観音の左ではなく右なのだが、右も樹冠の切れている所で藪を漕いで、植林に入って今度は多い下草で路盤が見えない所を進み熊倉線の舗装路に出る。ここは野尻から熊倉を経て上がってきた越後道の合流点である。熊倉線を僅かに上ると黒姫幹線二号線の未舗装路が左に入っており、奥に栂の木の下の馬頭観音の左の続きらしき路盤があるのだが、深いヤブと倒木で湯ノ入川の右岸までも行けそうにない。この上で湯ノ入川と新田川が薬研沢から分流している。

湯ノ入二号線/熊倉線〜種池林道口地図 赤点線が越後道だと思って歩いたルート 茶点線は合わせて歩いたルート、紫点線は歩かなかった越後道推定 |

||

森に入った処の馬頭観音 右の大きいのは昭和期 |

湯ノ入川沿い 用水路っぽい |

ソバ畑沿い 奥に黒姫山 |

直進して湯ノ入川沿いに |

湯ノ入二号線 |

栂の木の下の道標馬頭観音 |

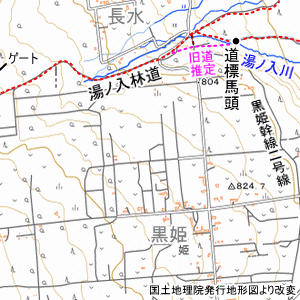

長水と黒姫の間の舗装路を少し進み、黒姫の台地に上がらずに湯ノ入林道に入る。入口に林道名と共に長原湿原入口の看板がある。湯ノ入林道の山側(南側)の側溝の水は湯ノ入川の水と違って澄んでいる。薬研沢を渡り別荘らしき建物を見て、標高820m辺りで地形図に無い南に分かれる道を見送る。標高850m弱の所で林道が地形図にない感じで直角に右に曲がり、先に専用林道となるゲートがある。右に曲がる所の左側に広場があり、これが長原湿原見学の駐車スペースならと奥を見ると薄い草むらの中に使われていない林道のような道が続いている。150mほど進むと右に入る長原湿原入口の看板がある。長原湿原はこの奥の標高870mから890m辺りまで小さな赤ベトの傾斜のある湿原で、残雪が多い頃の白い苞の水芭蕉はきれいなのだろうが、この時期はそれこそ牛の舌のように伸びきった大きな葉が鉄錆色の泥の中に乱れ破けてどうも美しくない。長原湿原一帯は湯ノ入川ではなく赤川の源流のようだが、水は湯ノ入川同様に多い。

長原湿原入口のすぐ手前に、車道幅の道にほぼ平行して長原湿原入口を通らない古い路盤らしき刈り分けがあり、長原湿原入口の上で交差して更に上に続いていたようなのだが、上側は刈り分けられておらずはっきりしない。

長原湿原入口から左に入ると、見通しのきかない曲がった道から高い薬研沢の水音の方にほぼ真南にまっすぐ刈り分けが続いているのが見えるが、足場が悪く歩いて南の方に行ける気がしない。見通しの所で右に折れて薬研沢の左岸を進むように幅広の路盤は続いているが、次第に被る笹が増えてくる。道の傾斜は緩いのが車幅でずっと続いて、地形図にある点線とは違う所を歩いている感じがする(帰宅してトラックログを見ると全然違う)。標高960mで薬研沢の右岸に赤ベトの崖を落ちる滝が二つ並ぶのを見る。下手の滝が高く、上手の滝が低い。上手の滝の本流奥に高い砂防ダムが見え、広い路盤を離れて山側を巻いて砂防ダムの上に出る踏み跡がある。

湯ノ入林道へ |

長原湿原入口 |

夏の長原湿原 |

薬研沢左岸の道 |

薬研沢右岸に赤ベトの滝 |

奥にもう一つ低い滝 |

砂防ダムの堰堤の横は山の斜面の段が続いていて道の路盤のようにも見えるが、ごろ石や切り株や藪が多くどうもはっきりしない。段の上から砂防ダムの上の水流が赤くないのが見える。標高990m辺りで段から薬研沢の水のない枝谷に路盤が下りているように見える所があるがはっきりしない。赤い飲む気のしない水ばかりの暑い中を歩いてきたので、枝谷から水のある薬研沢に下りて水を汲むと冷たくて旨かったが狭い沢筋であった。990mより上は段がはっきりせず、しかし下りた枝谷の中も路盤があるようでもなく、少し枝谷に沿って登っていると黒姫林道の長原橋の白い橋桁が森の中に見えたので藪を漕いで長原橋の脇の林道に出た。

黒姫林道の長原橋から薬研沢の下方と上方を見ると谷が深くて、古い道が渡っていそうな処ではなかった。990mより上まで谷筋をたどると遠回りになるので、より古い道は970mの砂防ダムの辺りで右岸に渡って種池林道の方に続いていたのではないかという気がするが、帰宅して種池林道の脇に立っていた営林事業計画を示す林相図の写しらしき地図を写してきた写真を見ると、車幅の旧道から砂防ダムの左岸の巻きで、沢に沿った段に進まず更に北側に回り込んで尾根線に上がって地形図にある点線に乗って黒姫林道の長原橋の北詰に出た道があったようである。

長原林道から赤ベトの二つの滝までの路盤は車も通れる幅広で、使われなくなったのは砂防ダム工事後の昭和期の赤ベトから鉄を採る鉱山の道路で、江戸時代まで遡る越後道とは別物と思われる。この幅広の道は歴史の道調査報告書の推定路よりは短いが、それでも種池林道に繋がるには北側にかなり遠回りで、黒姫開拓の上の原を長原湿原入口辺りからまっすぐ種池林道入口に向かっても、特段地形の厳しさゆえの困難はないように思われる。また黒姫林道に薬研沢伝いで上がってから種池林道1050mのカーブに向かって斜めに登っていくのも地形上の問題はないように思われる。黒姫地区の開拓で古い草刈り場の中を通っていた越後道は失われたと考えるべきなのか。

種池林道を1050mのカーブの所の黒姫山旧南登山道三合目登山口跡まで上がってから引き返した。種池林道の1040m等高線のすぐ下のカーブから南東側に下りる旧道と思しき作業道があったので入って下ってみた。1020m弱の所に南西側への横手道の分岐がある。1000m弱の所に五差路があり、本道と思しきはそれより下で斜面にS字を描いて鳥居川第二発電所の水圧鉄管の傍で一杯清水方面へ下る林道に合流する。S字の道は古い道を思わせるが県道が一杯清水より上まで伸びてきてからの道で、湯ノ入川〜長原湿原入口辺りから五差路の辺りに上がってくるのも自然な気がするが遠回りになるか。だが、これ以上の探索はやめておく。

歴史の道調査報告書の図では湯ノ入林道標高810m等高線のすぐ下の道の南側脇に厄除観音駒形石跡の位置の図示があり、この駒形石は近い時代に仁之倉のお宅に移されて「跡」ということで、この駒形石という遺跡があった記憶のはっきりしている所までは街道筋として確実で、それより上のルートがはっきりしないということのようである。

段の路盤が990m枝谷に 下りているように見える |

黒姫林道の 長原橋脇に出た |

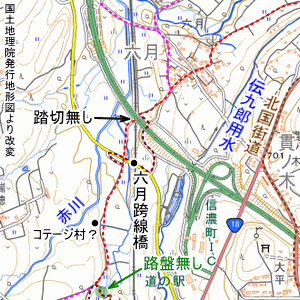

熊倉〜六月地図 赤点線が越後道だと思って 歩いたルート 茶点線は合わせて歩いたルート 紫点線は歩かなかった越後道推定 |

★町道黒姫2号線交差点〜野尻

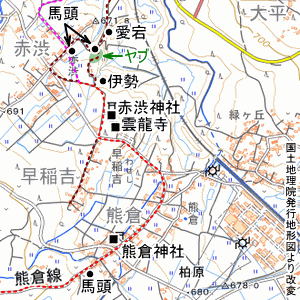

熊倉線は熊倉の集落のすぐ上まで別荘地の中の道であった。集落に入ってすぐの道端に馬頭観音を見て熊倉神社前の交差点。熊倉神社前から赤渋の下までは歴史の道調査報告書の推定図を見ても古い地形図を見ても、どうも通るルートのはっきりしたことが分からない。歴史の道調査報告書の地図ではこの交差点で左折して早稲吉を経由するように描かれているが、距離は短かくなるけれどつながりが不自然だと思ったので、熊倉神社前を直進する。直進して緩く下っていくと右の黒姫駅方面と分岐する三差路で左に入る。

谷を一つ越えて雲龍寺の敷地に沿って右折。左手に黒姫山がよく見える。赤渋神社の前を過ぎて、また谷を渡って赤渋の内側に向かうと遠回りになる。谷沿いに下る行き止まり道の分岐があり、下ってすぐの所の右手に伊勢社の祠がある。砂利道は先が谷から離れた丘のような所で芝で覆われ行き止まりなのだが、右手の藪の中に続く古い路盤があり、下っていくと馬頭観音碑のある交差点で農道と交差して、左手の田んぼの向こうに赤渋の集落を見て愛宕社の祠の前に出た。

熊倉道端の馬頭観音 |

雲龍寺の脇 |

黒姫山がよく見える |

赤渋神社 |

愛宕の祠前から杉の植林の中の道で、下草の多い路盤を緩やかに下っていくと急に左折して小さな谷間の谷の両側の小さな休耕田の脇に出る。谷の右岸の休耕田の脇から谷を渡ると左岸で路盤がないが、小さな休耕田なのですぐ先に導入路があり、その上に細い舗装路が見えているので畔を通って導入路につなぐ。導入路を上がってコンクリ舗装路に出て右折して六月方面に下っていくが、この導入路からコンクリ舗装路のつながりが不自然な気がした。赤渋神社前から滑らかに下りてきて途上に伊勢社や愛宕社があって自然と思ったのだが、帰宅して明治初期の柏原の字限図を見ると、伊勢社の上で折れずに赤渋の家並を西側に回り込んで深めの谷を渡らず、赤渋の家並の南側は今はないさほど遠回りにならない道があったようである。明治初期の字限図では今の熊倉神社の下で左折して早稲吉の家並を通り赤渋神社前に直進する道も描かれているが、鍵型や稜になる遠回りがあり、戸隠まで向かう荷馬が通るような感じがしないのだけど、熊倉の古老にも聞き取りしたらしい歴史の道調査報告書の地図で推定ルートになっているのは、文章に出ていない早稲吉を通るのが越後道だとの熊倉の古老の記憶があったのか。

導入路からコンクリ舗装路を左折するとすぐ上で赤渋の家並に直に向かう古い道が分岐しており、赤渋の集落内を通る越後道の旧道かとも思ったのだが、赤渋の集落のお宅の庭先のような所に上がりそうだったので赤渋集落まで入るのはやめておいた。

右折したコンクリ舗装道は緩やかに下り、砂利道になり、作り中のコテージ村のような所の脇を通って森を抜けて、新しい道の六月跨線橋を北しなの線の線路と共にくぐり、上信越道の高架下で北しなの線の線路にあたる。線路の向こうに道が続いているが踏切がないので一旦戻って六月跨線橋で北しなの線を越える。高台の六月の集落に入る。六月も赤渋も江戸時代初め頃に開かれた新田村だという。

赤渋伊勢社 |

愛宕の入口から赤渋を振り返る |

愛宕の入口から左の植林中へ |

植林の中の 赤渋愛宕社 |

平地に下りて 六月跨線橋をくぐる |

上信越道下 北しなの線踏切無し |

六月〜野尻地図 赤点線が越後道だと思って歩いたルート 茶点線は合わせて歩いたルート 紫点線は歩かなかった越後道推定 |

六月の東端の池尻川が見える辺りの交差点で右折して古い地形図にある神山の北の山裾の道を進む道に入る。左手に広い水田の向こうに妙高山が見える。後方には黒姫山。右手は山裾の畑作地。畑作地が次第に狭まり山の斜面に道が届くと小さな別荘地がある。別荘地内に入る分岐があるが、水田脇の道を直進してみるとすぐ先で北の池尻川の方へ折れて山裾には畦道しかない。戻って別荘地内に入り、山の斜面の下端付近の道を東に進むと別荘地が過ぎた東にも路盤が続いているが濃いヤブで、入ってみたのだが先でどんどん藪が濃くなってススキのヤブなども混じり痛くて進めないので戻ると、別荘地の東端にすぐ上の伝九郎用水の方に上がる刈り分けがあった。「あまとみトレイル」の標識があり、上がってみるとまた標識があって、あまとみトレイルは伝九郎用水に沿って野尻の方に続いており、大体近い距離で平行しているということで古い路盤にこだわらず、あまとみトレイルというものは知らなかったのだけど、刈り分けと新しげな標識があるなら現役のウォーキングコースなのだろうと思って野尻へ向かうことにした。

この時期、なのか、伝九郎用水の堀の中の水は少ない。伝九郎用水は江戸時代初め頃に作られた黒姫山東斜面の渓水を集める山桑堰から熊倉で分け、神山の山腹をトラバースして伝九郎神社裏手から野尻に出る長い用水路である。後に鳥居川から取水する仁之倉用水から分流して仁之倉と焼結の集落の間を通って湯ノ入川をくぐり押出地区を横断する伝九郎連絡用水と繋がれたようである。押出や新田川の辺りを見ると湯ノ入川以外の用水も樋で伝九郎連絡用水を越えており、外の者にはわかりにくい厳しい水利権があるようである。

六月を振り返る |

池尻川の向こうに妙高山 |

あまとみトレイル右上へ |

別荘地の先はヤブ |

あまとみトレイル標識 |

伝九郎用水沿い |

国道18号の新道をくぐる所から斜面を池尻川の低平地に下りていく、地形図にあるジグザグ道は古い越後道でないかと思ったのだが、路盤ははっきりしているが藪に覆われているようなので入らず、伝九郎神社の裏手から北国街道の国道18号の旧道に出る。旧国道の向こう側に北国街道と飯山川東道を分ける道標石がある。伝九郎神社は野尻の一角で、野尻の中心部の仲町へ旧国道から向っても良かったのだけど、あまとみトレイルは旧国道を横断してまっすぐ野尻湖岸に下りているのでまずは野尻湖を見ようと、あまとみトレイルの標識に従って野尻湖岸に出た。あまとみトレイルの湖岸の突き当りの辺りがヨットハーバーのような所で占められていて、湖水に触れられるようなところがすぐに見当たらなかったのに驚く。仲町から伝九郎神社前までの北国街道も歩いておく。野尻仲町から六月まで神山の山裾を行くのに伝九郎神社前まで坂を上がる必要は無いように思われ、帰宅して明治期の野尻村絵図などで立ヶ鼻道分岐のすぐ北で六月への道が分岐しているのを見て、野尻からの戸隠道は北国街道を越後から来て、池尻川を渡ってすぐの野尻仲町の北寄りから神山の山裾に入ったのでないかと思ったのだが、江戸時代の東都道中分間絵図では野尻の北国街道から戸カクシ道と飯山浅野道が十字路のように分岐して描かれる。飯山川東道分岐の道標のある伝九郎神社脇が野尻からの戸隠道の入口だったのだろうと考え直す。伝九郎神社は元は秋葉神社だったのが大正末頃に野尻湖琵琶島の宇賀神社に合祀され、社殿が残っていたのが伝九郎神社になったという。

伝九郎神社裏手に出る |

伝九郎神社 |

飯山川東道道標 |

野尻湖 |

仁之倉/熊倉から中社まで無人地帯が長い道だったと思う(黒姫・長水は戦後の開拓集落)。後の県道ルートでも一杯清水の茶屋が設けられ、鳥居川左岸の戸隠山顕光寺持ちの山林の北限に境の宮と橋立寺があったようなので、真水の得られる二ツ沢か唐沢までの湧水の辺りに茶屋の類はあったのか。歴史の道調査報告書には古間/牟礼から飯縄山東麓を通り大久保の茶屋で善光寺からの道と合流する戸隠下道も取り上げられており、古間から戸隠下道の霊仙寺〜大久保も集落のない区間が長い(上村は戦後の開拓集落)が鉄鉱泉の所に湯屋があったといい、仁之倉/熊倉〜中社ほどではない。秣刈りなどする入会地の中の道で、少なくとも近世近代は地元の人が立ち入っている気配もないとか鬱蒼たる森の中の一本道という風ではなかったようなのだが、それでも集落のない区間は当時の人の感覚でも長かっただろうと思う。書ける歴史上の有名人では十返舎一九が柏原から越後道を通っているようなのだが、詳しい記録は見ていない。

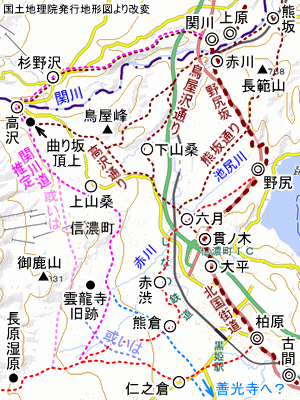

関川道推定 |

★関川からについて

歴史の道調査報告書の戸隠山道(裏道)についての中で、天明元(1781)年の中院村の役人等の発言の「米穀の儀は往古は関川野尻より通り来り候」などと引用があって、越後から柏原宿を通らず野尻宿から直に戸隠への通行を示すものとされるが、天明より昔は関川から野尻も通らずに来た分の記憶があったようにも読める。関川宿から野尻宿に上がる北国街道の野尻坂には複数の脇道があり、矢野恒雄(1986)が言う所の「鳥屋沢通り」で関川から下山桑を経て六月に至るのと、「熊坂通り」の北国街道以西部分で六月に至るのと、関川から杉野沢へ上がり、関川を渡って高沢から関川右岸の段丘上に上がる「高沢通り」の「曲り坂」の頂上で六月貫ノ木方面の高沢通りと分岐して御鹿山の山裾を通って南進し、善光寺や戸隠に通ずる「森林の中に処々に残っている」との証言のあるという古道跡の3本が、関川から野尻を通らずに戸隠へ物資を運ぶ越後道と考えられると思う。

曲り坂頂上からは林用馬車軌道跡を参考に凡そ標高800mを保って御鹿山北東尾根を回り込み、雲龍寺旧跡を矢野恒雄(1986)に従って西に見てその下手で善光寺方面と戸隠方面に分岐していたかと考えてみたが。雲龍寺旧跡より東側を通ると戸隠方面へは御鹿山北東尾根を回り込んで距離が延びるのと登り返しの標高差が大きくなると思う。御鹿山の南東側も標高800mを保つ今は林道などがあるルートを考えると登り返しも回り込みも最小限となる。黒姫山の弁財天を祀るという雲龍寺の旧跡が道より下側というのはおかしな気もするが、今の雲龍寺の位置は更に下手の熊倉と赤渋の間であり信濃町誌(1968)にある寺伝だと現在の旧跡は延文年間の地すべりで壊滅して移転してきた所で、地すべりが起こるまでは別の所という伝があった。信濃町誌の雲龍寺の伝の延文年間の「上郷路と云う地籍へお寺を移転改築す。」の後に「(この地籍を五輪堂と云う。)」という分かりにくい括弧書きがある。延文年間の地すべり前の所は治承二年に「山の中腹国道端へ移転改築す。」とあるだけで地籍名は書かれていない。ここでいう「国道」は「官道」ということのようである。

矢野恒雄(1986)によると、曲り坂頂上のすぐ南の辺り(雲龍寺旧跡が南方3kmだという)の久保平(くぼでら)という標高約820mの窪地の上手に寺があったという伝があり、久保平から「流れ出る川を五輪掌川と土地の人は呼んでい」て「川底から五輪堂が発見されている」という(五輪掌川と五輪堂はママ)。五輪堂地籍というのが、柏原本村南方仁之倉東方の鳥居川左岸の五輪堂地区とは、地すべりの土砂が届くような所でないので考えにくい。信濃町誌の雲龍寺の寺伝は当時の住職の語りで体裁を整えられている感があり移転の時期など鵜呑みに出来ない感じがするが、今の雲龍寺旧跡の約3km北方の下手の川底から地すべりで流された五輪塔が出てきたことがあった久保平の五輪堂という地籍の所が上郷路にあるより前の雲龍寺(信濃町誌の寺伝によると当時は宝慶寺)の所で、黒姫山中腹の官道の山側の端の位置だったのでないかと考えてみる。今の雲龍寺旧跡より西側の黒姫山山裾に関川からの戸隠道があったのは考えうるのでないか。

参考文献

長野県教育委員会,歴史の道調査報告書 16-22,長野県文化財保護協会,1987.(16(1986)が戸隠道)

信濃町文化財保護審議会,信濃町の石造文化財,信濃町教育委員会,1988.

山音,戸隠山道,黒姫Time, 2020.(2023年9月24日閲覧)

土屋達郎,ロングトレイル調査,アクティブ・レンジャー日記 [中部地区],2020.(2023年9月24日閲覧)

野尻村(図),長野県立歴史館.(2023年9月24日閲覧)

信濃国柏原村字一筆限地図,信州デジタルコモンズ.(2023年9月24日閲覧)

柏原町区,柏原町区誌,柏原町区,1988.

尾崎行也,復刻 北国街道分間絵図,郷土出版社,1998.

長野県教育委員会,歴史の道調査報告書 3 北国街道,長野県文化財保護協会,1980.

離求庵,戸隠古道を歩く,渡辺綱孝,2002.

坂井典敏,十返舎一九の戸隠善光寺往来に就いて,pp46-47(pp6-7),1(2),信濃,信濃史学会,1932.

矢野恒雄,北国街道野尻坂の脇道,pp139-147(pp67-75),38(2),信濃,信濃史学会,1986.

信濃町誌編纂委員会,信濃町誌,信濃町,1968.

トップページへ |

資料室へ |