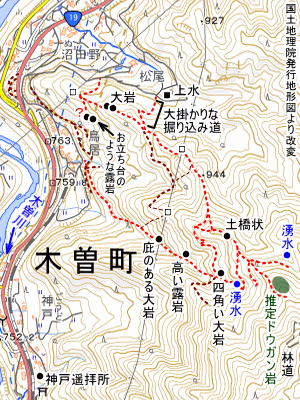

鳥居集落から南東に上がる尾根と、沼田野集落から南東に上がる尾根が合わさった尾根を更に上った、標高1060mから1090mの地面から突き出したような大岩が林立する岩場をドウガン岩と推定する。

鳥居集落から南東に上がる尾根と、沼田野集落から南東に上がる尾根が合わさった尾根を更に上った、標高1060mから1090mの地面から突き出したような大岩が林立する岩場をドウガン岩と推定する。推定ドウガン岩

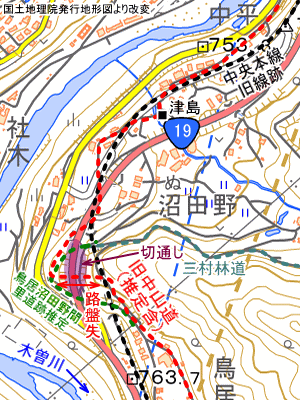

王滝川の木曽川への落ち口の対岸に中山道の御嶽山遥拝所のある神戸集落があり、その北隣の集落が鳥居で、鳥居地区の名は昔御嶽山遥拝の鳥居があったからなどと言われる。神戸遥拝所からは御嶽山は木曽川対岸の中沢川右岸の山並みに遮られて見通せない。鳥居の「道から少し高い所にあるドウガン岩という岩場からは、矢窪峠のくぼみの間に御嶽を眺望できるという」と木曽福島町史にあるが、そのドウガン岩が鳥居の東側の山地のどこにあるのか図示した資料を見つけられなかったので自分で歩いて探してみた。そこが分かれば御嶽四門の一つとされるが御嶽山の見えない神戸遥拝所より御嶽四門にふさわしいのではないかと考えた。

探しているうちに、鳥居地区の人家からでも御嶽山は見えることが分かった。神戸遥拝所からも御嶽山は見えないのだが、200mほど遥拝所前の道を南下すれば王滝川の谷間の奥に見える。

ドウガン岩の上の窪みに溜まる水が眼病に効くなどという、同様の言い伝えのある長峰峠の駒かけ岩の窪みが小さなどうということない窪みであったことを思い出し、更にやはり同様に眼病に効くと言われた王滝口旧八海山の岩の窪みに溜まる水は小屋番が汲んで注ぎ足していたと王滝口八海山の説明板に書いてあったのを見て、木曽福島町史も執筆に際して実地に赴いていないように思われるドウガン岩を探す興味を失ってきた。

だが、一応、それらしき岩を見てきたのでページにまとめてみる。中央本線の鉄道が敷かれて不明となったと聞いていた近世中山道の鳥居〜沼田野と思しき路盤をドウガン岩を探す過程で見たので合わせる。

鳥居集落から南東に上がる尾根と、沼田野集落から南東に上がる尾根が合わさった尾根を更に上った、標高1060mから1090mの地面から突き出したような大岩が林立する岩場をドウガン岩と推定する。

鳥居集落から南東に上がる尾根と、沼田野集落から南東に上がる尾根が合わさった尾根を更に上った、標高1060mから1090mの地面から突き出したような大岩が林立する岩場をドウガン岩と推定する。

非常に大きな岩場である。縦長の大岩が何本も地面から生えてきたかのように突き立っている。鳥居から登ってきてこれほど大きな岩場は他にない。生駒勘七(1974)にある民話では鳥居集落から「少し上がった山の中腹に」どうがん岩があり、「どうがん岩の上は平らになっておりまん中が少しくぼんでいました」とある。鳥居からこの岩場まで上がって「少し」とは言いにくいが、山の中腹ではあり、標高で見れば山肌のちょうど中ほどである。岩場の上は上がってみるとほぼ平坦だがわずかに撓んだ尾根の笹原になっており、上の山に続いている。「そしてそこにはきれいな水がたまっておりふしぎなことに枯れることはありませんでした」とあるが、池や水の溜まりそうな窪みを持つ岩は無かった。だが、この岩場のすぐ東側の谷筋の岩海の下に豊富な湧水があった。

撓んだ尾根の先は岩尾根となって上へ続いている。上に続く岩尾根も巨岩がそそり立っているものの山そのものが岩という雰囲気で、岩がニョキニョキと生えてきたような標高1060mから1090mの岩場のように心動かすものが少ない。鳥居と松尾から上がってきた掘り込み道はこの岩場の直下で行き止まりとなる。行き止まりとなる少し下に左右に分かれる枝道が幾つかあるが、いずれもこの岩場の周りの岩海で行き止まりとなっており、岩海の岩を除けて先へ通り抜けられるようにしていた形跡は見られなかった。岩場から上の尾根には細い踏み跡が更に続いているが、急斜面の急角度の道で岩場より下の誰でも歩いて訪れることができるような道とは様相が違う。

ニョキニョキと立つ岩の一帯は植林地で樹高が高く御嶽山は見通せないが、木々がなければ見通せるはずである。御嶽山剣ヶ峰から旧八久保峠の鞍部に引いた見通し線の延長より南側に位置するが、この岩場から旧八久保峠に見通し線を引くと、延長は飛騨頂上に当たる。八久保峠から清見山の稜線は起伏が小さいので、王滝頂上奥の院から継子岳の御嶽山の稜線が凡そ旧八久保峠の鞍部の上を中ほどとして見えることになる。

だが、ニョキニョキと立つ巨岩の数は多く、一部の民話にある千社札を貼るのはどの岩に貼ればいいのか決められなさそうである。

鳥居集落の山手側の植林地の中に古い路盤があり、その北側の続きは国道のバイパスで切られているが沼田野に続いている。その古い路盤の鳥居の辺りから植林の上方に大きな露岩が2つ見え、標高830m辺りのそれらの岩に登ってみると上端は山の斜面からわずかに突き出しているだけで見栄えがしないが、上面はほぼ平坦でわずかに窪んでおり、お立ち台のようになっている。上で推定した山の中腹のニョキニョキ生えた岩ではなく、鳥居から少しだけ登ったお立ち台のような所から御嶽山を仰ぐのがドウガン岩であったかもしれないという思いも捨てきれずにいる。また、鳥居から尾根線に上がってすぐの所にも目立つ大岩が二つあり、古い路盤が大岩の脇を登っている。

木曽福島町史などの執筆者がドウガン岩を把握していなくても、地元の林業関係者などはまだ知っているのでないかと思う。

推定ドウガン岩 手前の一本 |

推定ドウガン岩 中ほどの一本の根元 |

推定ドウガン岩の一部 東側から見る |

推定ドウガン岩の一部 西側から見る |

推定ドウガン岩の上の 撓みの上の小岩 |

推定ドウガン岩より 上の岩尾根 |

神戸遥拝所 |

神戸遥拝所の200mほど 南方から御嶽山 |

|

| 以下、鳥居の山際の道について | ||

鳥居から山に入って すぐに見上げる 露岩の一つ. ドウガン岩は或いはこれか |

その露岩の上はほぼ平坦で 大岩という感じがしない. お立ち台のようで 上の窪みに水はたまりそう |

鳥居から沼田野への 古い道の跡 鉄道開通後に不明とされる 旧中山道でないのかと |

御嶽山剣ヶ峰可視マップ 国土地理院基盤地図情報数値標高モデル 10mメッシュ(標高)利用 ピンクの半透明上掛けが可視エリア |

★鳥居から

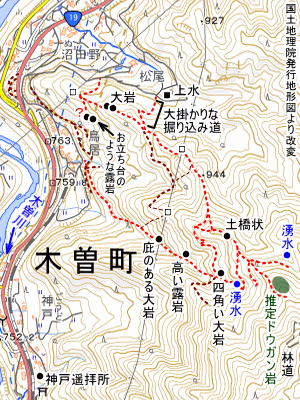

当初、木曽福島町史に「ドウガン岩から御嶽山が矢窪の鞍部の上に見える」とあるので、地形図上で御嶽山剣ヶ峰から旧八久保峠の鞍部に見通し線を引き、鳥居の集落の上(標高約790m)から、御嶽山剣ヶ峰に比べればすぐ近くの旧八久保峠の鞍部の標高(約880m)より少し下の標高850m辺りまでの山の斜面の見通し線にかかる辺りを歩き回ってドウガン岩を探してみた。その過程で鳥居の集落内からも御嶽山が見えることに気が付いた。鳥居から少しも登らなくても御嶽山が見えるのであった。

一旦帰宅して、カシミール3Dで可視マップを計算させると鳥居地区の集落の上半分なら剣ヶ峰が見通せることを確認した。可視マップでは神戸遥拝所も剣ヶ峰可視エリアに入る。昔の里に近い山の木が薪炭用に切られて少なかった頃は見えたのが高い樹木が増えて見えなくなっているのか。それでももう少し南なら中山道上から確実にもっとはっきり大きく見えるのにと思う。道の御嶽山側で小高い丘であることに意味があったのか。

歩き回った辺りは植林地で今は御嶽山は見えない。人の背丈を超えるような大岩は山の斜面に点在しており、中には修行に使えそうな岩屋状の庇を持つ岩や、上面に水が溜まることもありそうな窪みのある岩もあるのだが、特別に名前を付けて呼びたくなるほどの心動かす特徴を持つ岩は見当たらなかった。

鳥居集落の南寄りの山際から鳥居の南東方に上がる谷に向けて道がある。鳥居の車道の一番奥となる沢で竹藪をくぐって植林下に入ると、古い路盤が山裾に沿ってあり、南東から鳥居に下りて来ている尾根の末端で、尾根の北側の谷筋と南側の谷筋に入る道が二本分岐している。北側の谷筋に入る道はすぐ先ではっきりしなくなっており、そのまま上がり続けても路盤が見当たらなかったが、南側の谷筋に入る道はずっと谷の右岸に路盤があり、標高990m辺りまで右岸に沿って登る。

途中、標高860m辺りで送電線巡視路の踏み跡が左手の斜面の浅い谷地形から下りてくるが路盤はない。標高880m右岸には水流のすぐ横に深い岩屋状の庇のある四角い大岩があるが、庇の下に何かあるということはなかった。標高920mの右岸には高い露岩があるが尾根の鼻先が落ち込んでいるだけのようである。標高950mを超えるとスズ竹が茂るようになり路盤が分かりにくいが一帯は緩やかな斜面でどこでも歩ける。970mでちょっとした平地となっており、源頭の雰囲気である。四角い感じのする岩があり、岩の前から左手の斜面の横手道と、岩の右手を更に谷筋に沿って登る道が分岐している。ここは十字路になっていて右に折れて南側の尾根に取りつく道もあるのだが、使われなくなって長いようで路盤は流れてかなり細くなっている。

直進して谷筋を登ると水がしみ出ている手前(標高990m)でしみ出た水に路盤が壊されて不明となる。すぐ上(標高1000m)にドウガン岩の下手の斜面をトラバースする道が下りてきている。この不明な辺りより右の上側は岩海である。ほぼ水平のトラバースでわずかに登り標高1020mで尾根に出ると松尾からの尾根道と合流する。

四角い感じの岩の左に入る横手道も殆ど傾斜がなく横移動をしばらく続けて、最後に数回のジグザグで鳥居から南東に登る尾根に980mで出る。ここで松尾からの尾根道と合流する。

鳥居から南の谷の道 |

南の谷の道 |

四角い庇を持つ大岩(880m) |

庇の下は広いが何もない |

沢沿いの路盤 |

高い露岩(920m) |

スズ竹茂る 源頭 |

標高970mの横手道分れの 上の四角い感じのする岩 |

標高970mからの 横手道 |

980mの合流点から尾根筋を登ると、標高1010m弱の所に土橋状の所があり、東側は30-50cmほど掘り下げて2枚の削平地になっているように見える。1020mで鳥居の南側の谷を詰めた道と合流。1030mで左右に東斜面と西斜面に入る枝道があるが150mも行かずに両方とも岩海で行き止まりである。東斜面の方の枝道は行き止まりの岩海で下からゴボゴボと水音がしていて、少し下の谷筋に豊富な湧水がある。直進して尾根筋の掘り込みを1060mまで登ると植林の中の大きな岩塔群のすぐ下に出る。掘り込み道はここで終点で、東側は少し傾斜が緩く多くの岩塔の足元を歩ける。幾つか岩屋となっている庇を持つ岩があるのがわかる。掘り込み道は岩の直下で行き止まりだが、岩塔群の西側に細い道が続いており、この岩場をまわりこんで上の撓んだ尾根に上がって終わっているが、後半はかなりの急登である。

土橋状 北(左)側に2段の削平地? |

十字路 尾根線上側から見下ろす |

標高1020mから西斜面の道は 岩海に突き当たる |

西斜面岩海突き当たり 直下の湧水 |

東斜面の道も岩海に 突き当たる |

推定ドウガン岩の 西斜面を登る道 |

★松尾から

鳥居からのドウガン岩探しの過程で鳥居の北隣の松尾(沼田野の奥)から尾根に上がって尾根伝いに登る古い大きな道の跡があるのを見た。この道も推定ドウガン岩まで続いている。今も送電線巡視路として使われているが、枝道も多く、営林作業道としての道もあるようである。枝道は尾根伝いの太い道の作りとは違いがあり、作られた時期や目的の違いを表しているようである。

上水施設の下手の林道の分岐から送電線巡視路が山の斜面に入る。この道は牛馬の通行も無理そうな深い掘り込みで折れ曲がっており歩行しか考えられていないように見える掘り込み道だが大掛かりで幅広で崩れてもおらず歩きやすく、掘り直して切り替えている箇所もある。なぜこんな大掛かりな歩道がきれいに残っているのか分からない。中平、沼田野と南下してくる近世中山道が今の国道や中央本線辺りから離れて山越えして鳥居に抜けていたことがあったのかと考えたが、木曽採薬記にある岩郷村の地図では沼田野から鳥居に直接中山道が続いていて、松尾は沼田野で中山道から分かれて登った所となっている。中山道分限延絵図では松尾の記載はなく、近世前期に既に今の国道や中央本線の辺りに中山道があったのなら、それより前に中山道から外れた道がこんなにきれいに残っているというのはあり得ないと思う。明治頃の送電線の鉄塔の工事の為の作られた道なのか。

林道から入る |

大がかりな掘り込み道 |

法面がえらくきれい |

尾根に上がると十字路になっている。松尾から登ってきた道は左折して尾根筋を上がっていく。右折する尾根筋を下る道は一回り細いがはっきりした掘り込み道で、尾根上の下方の送電線鉄塔で折り返して沼田野の方に下りている。鳥居側へも下りる路盤があるのだが、途中で流れて不明となっており鳥居のどこに下りていたのか分からなかった。十字路で直進は斜面トラバース道だが、元々細い路盤だったようなのが斜面が急で流れかけて更に細くなっている。トラバース道は鳥居地区の西に上がる谷筋が近づくと緩やかに斜面を上がり、谷を横断して南へ斜面を登って隣の尾根に上がるが、路盤は上がったすぐ上の送電線鉄塔で行き止まりのようである。鉄塔から送電線巡視路は南斜面に下りていくが路盤は見当たらなかった。

十字路で左折して尾根筋を登ると広い掘り込み道が続いて、切り替えた跡が多い。標高960mから西斜面に入って巻く。西斜面から鳥居からの尾根に上がる所(標高980m)で鳥居からの谷道と合流する。960mから直上する路盤もあるが急峻で歩きにくい。

十字路から西側に下る道 この大岩を見て、当初は これがドウガン岩かと考えた |

十字路から直進の トラバース道 細い |

十字路から左折して 尾根筋の路盤 太い |

切り替えた跡が多い |

急斜面は右手に巻いて登る |

掘りこまれた路盤 |

鳥居中平間旧中山道推定 |

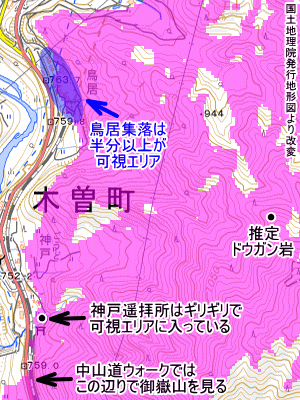

★旧中山道推定

鳥居と沼田野の間の旧中山道は中央本線が敷かれて不明になったと聞いており、嘗ての中山道ウォークでは鳥居と沼田野の間は中央本線の旧線のトンネル内を歩いて通過したと聞いていた。今は国道のバイパスの歩道を歩くように旧中山道の道標がある。地形図(2022年現在)の鳥居沼田野間は実際の道と合っていない道が複数描かれており、旧版図にあった少し不正確であった道を踏襲している上に新しい道も加えて、バイパスの切通しでなくなった部分もそのままで実態から乖離があるように見える。ドウガン岩を探している過程で、国道のバイパスの切通しの両法面の上に、鳥居と沼田野を滑らかに結ぶ古い路盤の跡があるのを見た。この路盤が旧中山道で、国道のバイパスで切通しを開いて一部の路盤が失われたと考える。

国道のバイパスの切通し開削で路盤が失われたのは旧中山道と思しき路盤だけではなく、鳥居と沼田野の間の里道もそうであったようである。地形図(2022年現在)では鳥居から尾根の鼻を回り込んで三村林道が沼田野の南縁の斜面に取り付いているように描かれているが、描かれる尾根の鼻を回り込む部分の南半分は旧中山道と思しき路盤で三村林道の山側へは伸びておらず切通しで国道にほぼ直角に交差していたように切れ、今の切通しの北端の上東側にある三村林道の入口から切通しの対面に未舗装車道の路盤があって旧中山道と思しき路盤と交差し、切通しの南端に下りてその対面の今の鳥居と沼田野を結ぶ里道(舗装車道)と滑らかに繋がりそうな位置である。

国道のバイパスで切れた 沼田野側の古い道の跡 |

緩やかに沼田野へ下り 次第にはっきりする |

沼田野からバイパスへ 上がる階段の横に出る |

★地名考

自分の見て来たニョキニョキと立つ巨岩の所がドウガン岩であるならば、「どん詰め」などという時の「どん」の付いた、行き止まりの所の岩海でゴーロの所の「どん・ごろ」の所の岩である「どんごろ・いわ」或いは「どんごろ・の・いわ」の転が「どうがんいわ」かと考えてみる。

タイトルを「どうがん岩」としながら文中で「どんがく岩」とする民話があるようである。行き止まりの所の急斜面と言うことの「どん・がけ(崖)」の転が「どんがく」で、ドウガン岩の別名としてドンガク岩という呼び方もあったのではないかと考えてみる。

鳥居は御岳山遥拝の鳥居があったのではなく、当頁の推定ドウガン岩に上がる鳥居集落のすぐ北側の緩い長尾根ををいう「つる(蔓)・を(峰)」の転が「とりゐ」と考える。

参考文献

木曽福島町教育委員会,木曽福島町史 第2巻(現代編1),木曽福島町,1982.

下井和夫,信州児童文学会,信濃の民話 第7巻 木曽路の民話,信濃教育会出版部,1977.

中山道分限延絵図 第12巻 福嶋 上松 須原,東京美術,1981.

中山道分限延絵図 第12巻 解説編 福嶋 上松 須原,東京美術,1981.

生駒勘七,木曽のでんせつ,槌馬屋資料館,1994.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

木曽の昔話,民宿松尾.(2022年4月24日閲覧)

トップページへ |

資料室へ |

御嶽山メインへ |