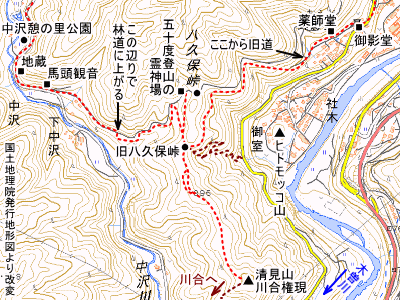

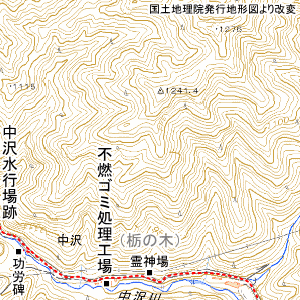

地形図の元画像の旧道入口から八久保峠に向けての

ヘアピンカーブの位置のズレと断裂を修正した.

| 八久保峠 | ・ | 合戸峠 | (御嶽街道) |

| やくぼとうげ | あいどとうげ |

福島宿から黒沢を経て御嶽山へ巡礼する道。戦中の巡礼者が減少する頃まで使われ続けた道であるという。

★行人橋歩道橋~旧八久保峠~下中沢

地形図の元画像の旧道入口から八久保峠に向けての ヘアピンカーブの位置のズレと断裂を修正した. |

福島宿の行人橋(ぎょうにんばし)が御嶽街道の起点だというので、木曽福島の行人橋歩道橋からスタート。行人橋は今の車道の橋ではなく少し木曽川の上流側の行人橋歩道橋が元の位置だという。行人橋歩道橋は昔風を模した橋である。木曽川の対岸に崖屋造りの家々を眺めながめて進むとすぐに車道の行人橋。西光寺集落を過ぎて木曽川が迫った辺りが「ゴウヤ」らしい。木曽の方言で石のゴロゴロした所をゴウヤと呼ぶという。ゴウヤは山手側がゴーロだったが、ゴウヤのゴーロは防災工事で昔の面影はなくなったという。ゴーロの斜面は見られなかった。

行人橋歩道橋 |

車道の行人橋 |

コンクリのアーチ橋の広胖橋の向こうに麦草岳が見える。左手に児野(ちごの)地区の人家を見下ろし、児野沢(ちごのさわ)を渡る。沿道に二箇所ほど水が汲めるようになっていた。霊神場や塔場も何カ所もある。田沢の沢を渡る所は右岸に素朴な石祠、左岸の谷奥の高い所に霊神場が見える。道が右にひょいと曲がると道の二俣の中央に鳥居と小さな社のある御影堂(おえど)。小さなお社に普寬行者の高弟であった順明行者霊神像が祀られている。昔は「追戸」と書かれていたといい、水谷豊文の文化7(1810)年の木曽採薬記の日記に「ヲイド」とあり、同岩郷の地誌の里程と地図に「ヲヱド」とあり(木曽採薬記の地誌の里程と地図は別の資料から写したもののようである)、明治2(1870)年の黒沢村と王滝村の当地での鳥居建設の争いの和解書で「尾恵渡」と書かれているから、「おえど」はお堂の事ではなく「おひど」で追分(おいわけ)などと同じ道の分岐点を指す地名ではなかったか。「おひ」の部分の意味は、駄馬を左右に追い分けるというのは違うと思う。出合うも分かれるもある「合ひ分け(あひわけ)」、出合う所の「合ひ処(あひど)」の転でないか。

御影堂を右に入るのが黒沢道で、左が王滝道である。右に入る。人工滝もある薬師堂前を過ぎてすぐにヘアピンカーブがあるが、このカーブを曲がらないで直進する旧道の跡があるのでこれに入る。旧道跡はずっと林道の下に続いているが一部で林道の基礎に埋もれている。地形図で八久保峠のある林道の峠の直下から更に南にトラバースを続け、林道の八久保峠の200mほど南方で尾根を乗り越す旧八久保峠となっている。旧八久保峠は西側の林道から来た作業道が南の清見山への尾根線上へ連なる所に東側からトラバースの黒沢道と御室から上がってきた谷道が合わさる四叉路になっている。黒沢道旧八久保峠の旧道の西側は作業道に被っているが、50mほど下った所で左に分岐している。分岐を右に進むと50度登山の霊神碑の所で車道に出る。

広胖橋・麦草岳 |

道路脇の水場の一つ |

田沢の石祠 |

御影堂 |

薬師堂 |

旧道に入る |

旧道 |

旧道 |

南へ延びる赤松の多い作業道は清見山の川合権現に続いている。約600m先の緩やかな尾根の鼻の先の小山が清見山で、山頂に川合権現があり霊神碑が多く建っている。昔は木曽福島の街がよく展望出来たようだが、今は樹林に覆われて殆ど見えない。川合は木曽川本流と王滝川の「川合」のことかと思われるが川の合流していく様子も樹林に覆われてあまり見えない。御嶽山の遥拝所だったところで御嶽山が望めるが、アカマツの木の間越しである。昭和初期まで寒参りの人々を集めたという。

旧八久保峠 |

赤松の尾根上の作業道 |

川合権現 |

旧八久保峠を下った旧道は林道の下にほぼ平行して続いている。峠の東側と同じように林道の基礎に埋もれている所がある。また、ヤブが茂っている箇所がある。下中沢の集落が見えるようになると完全に林道の基礎に埋もれてしまい辿れなくなったので、林道へ這い上がった。下中沢集落を木の間越しに見下ろしながら中沢川沿いの道路に合流する。合流する所は廿三夜碑を中心とした塔場で、その中にある馬頭観音碑から塔場全体を馬頭観音と呼んでいるようだ。

50度登山の霊神場 |

下中沢 |

馬頭観音 |

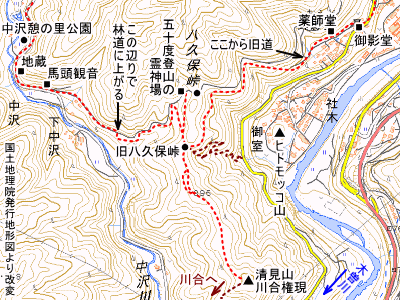

★下中沢~合戸峠~黒沢

|

中沢川沿いの道に下りると下中沢の集落は既に後ろである。中沢川沿いの車道は意外と急傾斜である。馬頭観音から山手側の法面に小さなお地蔵さんを見て、中沢憩の里公園の芝生の広場を過ぎて、クリーンセンターの三つの大きな建物(一つ目の新しいクリーンセンターの所に以前は温水プールがあった。二つ目はクリーンセンターの旧工場なのでそのうち解体されると思う)が続く。三つ目のクリーンセンターの不燃ゴミ処理工場の手前の道の山手側にぽつりとある霊神場を見る。この辺りに大きなトチの木のある「栃の木」と言う地名があって、ここにあった茶屋は王滝川沿いのバス道が開通してから寂れたので、木曽福島駅前に移転して食堂兼お土産屋さんになったという。そう言えばそういう名前のお土産屋さんが木曽福島の駅前にあった。若いトチノキは一帯の道路沿いにポツポツと見たが、大きなトチの木が見当たらなかったのは枯れたのか。不燃ゴミ処理工場の先から谷が狭まってきて中沢川の対岸に帝室林野局事務官の功労碑を見る。功労碑を過ぎると谷は小さいながら険しい峡谷になり、ヒンヤリとした空気が流れている。橋を一つ渡って川の対岸に見える石垣は中沢水行場跡で、石垣で作った平場に上の高い断崖から人工滝の水を落として行をしたのだという。谷が多少広がって正面に上中沢の人家の気配を感じる辺りで左に入るのが合戸峠の登り口となる林道の入口である。林道入口手前の道の右側の法面の上に廿三夜と道分け地蔵と三界萬霊塔がある。更に上の奥の方に霊神碑が一基ある。

中沢憩の里 公園 |

在りし日の温水プールと 旧クリーンセンター |

ぽつんとある霊神場 この辺が「栃の木」らしい |

中沢川の向こうに ぽつんと功労碑 |

中沢川対岸の 中沢水行場跡 |

左上に道分け地蔵など すぐ先が合戸峠入口 |

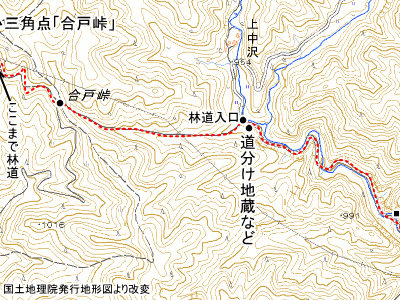

合戸峠への林道は幅は広いが殆ど使われていないようで、草むらとなっている部分もあった。谷が広く勾配の緩やかな道で、中沢川沿いの道の方がきつかったような気がしてしまう。それでも次第に谷が狭まってくる。右岸から左岸に移り、傾斜はそれほど加わらないまま、ポンと左手の尾根に岩の窓が開かれたようになっていて、尾根を乗っ越して地形図上の合戸峠である。右手からはまだ沢音がしている。岩の窓を抜けると林道のT字路になっていて明るいが、ここからは御嶽山は見えない。御嶽山が見える遥拝所は右手に600mほどトラバースしながら僅かに登った「尾鼻」にある。尾鼻の手前すぐまで林道が延びているが最後の100mほどは歩道である。尾鼻には遥拝所があって、鳥居の台石や石垣、霊神碑がある。ここで初めて御嶽山が見える。沢渡峠遥拝所と共に御嶽正面見である。後方にはやはり木の間越しだが木曽駒ヶ岳もよく見える。古人が注目した場所、登り切った地点という意味では地形図上の合戸峠よりは、尾鼻の遥拝所のある所の方が「合戸峠」の名に相応しいような気もする。地形的には尾根の撓んだ所である現地形図にあるところかもしれないが。

生駒勘七・沢頭修自著「木曽の御岳(1974)」に遥拝所から「今は前面の木立が茂って御岳を望むことができないが、右手の山道をちょっと登ってみるとよい」と書かれていたので1109.1mの三角点「合戸峠」まで山道を登ってみたが、樹林が茂ってしまっており、寧ろ遥拝所からの方が御嶽山も木曽駒もよく見えた。

道分け地蔵など アップ |

合戸峠への 林道に入る |

地形図上の 合戸峠 |

合戸峠のT字路を 右へ |

最後は林道が切れる |

合戸峠遥拝所 |

木曽駒ヶ岳 |

御嶽山 |

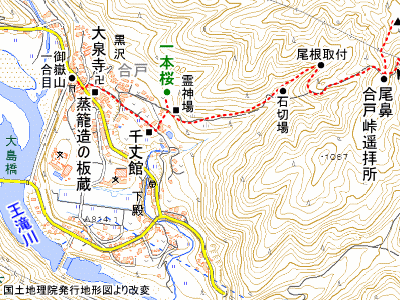

黒沢へ下る。左手に深い谷を見ながら尾根の南斜面を緩やかに下る。尾根を回り込んで標高950m辺りで沢に下り付く。はじめは左岸で右岸に移り次第に幅が広がる。右岸に移って右岸からの枝沢で空が広くなる辺りの左岸に黒沢口一合目遥拝所の覚明霊神碑の石柱を切り出したという石切場がある。沢を跨いで近づくと件の石柱と同じくらいの段があり、上に矢穴が並んでいるのが見える。黒沢の人家が見えてくると霊神碑が沢山並んでいる下を下りて黒沢の合戸地区に出る。合戸峠の名は合戸地区に向かう峠ということなのだろう。

水行用の人工滝の跡もある霊神場の下の十字路に「一本桜」の標柱があり、道路の向かいに大きな桜の木があるが、一本桜はこの木ではなく十字路で右折して少し登った所にある。緩い斜面の野原に入ると下手に鹿の食害を防ぐ為か竹で矢来のように囲った桜の若木があり、その上手に一本桜の大木がある。一本桜と更に上手の松の木にはロープが下がっており、一本桜の一帯は地元の子供の遊び場のようである。下手の若木の桜は二代目一本桜の候補なのか。

霊神場下の十字路から直進するとアスファルト道だが、左折して斜面を直に下る野道に面する霊神碑が幾つかあるので、左折して野道を下る。下った突き当りに庄屋の家で黒沢口八合目女人堂を運営しているという原家の、合戸峠も歩いて越えた御嶽山登山者が多かった頃は旅館だったという千丈館の大きなお屋敷がある。木曽谷に多い本棟造で、正方形の間取りと緩く広い切妻板屋根の平たい大きさと美しさが印象的である。千丈館の前で右折すると民家の並びの上に御嶽山が見える。大泉寺の門前を通り、下手に木曽谷の各地に見られるという蒸籠造りの板倉を見下ろして黒沢の街のバス道に下りた。一帯には旅館が多い。すぐに御嶽山一合目の文字のある石碑のある一の鳥居である。鳥居の向こうに御嶽山がまたよく見える。

「合戸」は、王滝川と西野川の落ち合う処ということの「あひ(合)・ど(処)」で、元は御影堂と同じ言葉だったのでないかと思う。

黒沢側は歩道が続く |

沢沿いは荒れていた |

石切場 |

矢穴が 見える |

入口の 霊神場 |

十字路 当初この木を 一本桜と勘違いした |

下手の若い桜の木 |

一本桜 |

千丈館(原家住宅) |

蒸籠造りの 板蔵 |

御嶽山一合目 奥に立つのが覚明霊神碑 |

一合目から望む 御嶽山 |

★再訪(2020年3月)

広胖橋から上中沢まで歩いた。木曽福島駅前の「栃の木」のお店は閉店したようだ。温水プールだった所に新しいクリーンセンターが出来ていた。要所に「御嶽古道」の道標が設けられていた。

★三訪(2021年4月)

黒沢から上中沢まで歩いた。合戸峠黒沢側登り口から合戸峠遥拝所まで道が整備されて歩きやすくなっていた。遥拝所の御嶽山側の立木が伐られて御嶽山をすっきり見られるようになっていた。石切場について木曽福島駅前の観光案内所でもらった「御嶽古道 一ノ巻」のパンフレットで知る。

★四訪(2021年9月)

三訪時に標柱の前の木と勘違いした「御嶽古道 一ノ巻」にある一本桜を見に行く。時期故葉桜だったの仕方ない。

参考文献

生駒勘七,御嶽の信仰と登山の歴史,第一法規出版,1988.

生駒勘七・沢頭修自,木曽の御岳 ―御岳ガイド―,信濃路,1974.

水谷豊文,木曽採藥記 2巻,国立国会図書館蔵写本(特7-89)デジタル資料.

生駒勘七,御嶽の歴史,木曽御嶽本教,1966.

田中博,木曽・御嶽 わすれじの道紀行(爽BOOKS),風媒社,2008.

木曽福島町教育委員会,木曽福島町史 第2巻(現代編1),木曽福島町,1982.

トップページへ |

資料室へ |

御嶽山メインへ |