有明山

安曇野から

有明山 安曇野から |

有明荘から登って、当時黒川行者道が大雨で崩壊し通行止めになっており、かわりに新しく開かれて出来たばかりと聞いていた黒川尾根道(前山コース)へ下りた。現在はあまり使われていないようである。

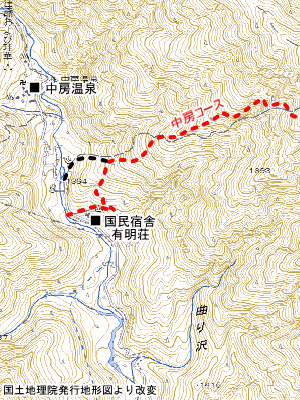

★中房道

中房温泉の手前の国民宿舎の先で橋を渡らず右に入っていく様に地形図ではなっているが、どこから山に入るのかわからなかったので、うろうろ探して少し時間を無駄にした。結局、国民宿舎の左手から登った。林道のような道を歩くとすぐに地形図の道と合流した。標識に名のあった樽沢滝はよくわからなかった。中房温泉の方へ少し下りた所から見えたようである。

中房道は木や石の障害物にあたるとすぐ方向転換したり鉄砲登りがあったり、どちらかというと歩きにくい道である。急傾斜で大変な労苦をもって作られたのはわかるのだが。稜線に出る直前は尾根の左側をトラバース気味に登る。ちょっと危ない。針葉樹の密林と黒い花崗岩の独特の雰囲気だ。中間辺りに水場があった。

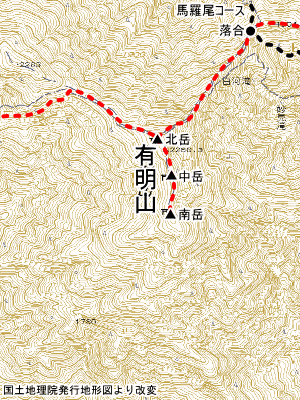

★山頂の様子

山頂はすっきりと展望が得られる所は少ない。常念山脈の大パノラマと言いたい所だが燕も大天井も餓鬼も扁平でインパクトが弱い。常念岳は下の方が手前の尾根に隠れている。山頂稜線は樹木に覆われた岩場が連続するが、それほど危ないわけではない。

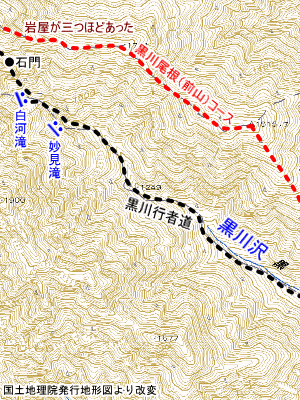

★黒川尾根道(前山コース)

黒川尾根道へは急な木の根道を下っていく。麓から見る富士型の上底から降りていくところにあたる訳できついも道理。少し雪も積もっていて、滑りやすくて怖かった。

黒川行者道への分岐はテープでとおせんぼしてあった。少し登り返して馬羅尾・松川コースを左に分け、黒川尾根道となる。この道は黒川行者道が上部の滝の辺りの落石で危険になった為、新しく刈り分けられたらしい。まだ踏まれていないこともあって土はフワフワだった。

尾根道上部は時々露岩の上に立つ他は針葉樹の密林で薄暗く展望なし。新しく刈り分けられたので、まだ笹の切り口がヤブに多く危ないと聞いていたが、それほどでもないと感じた。標高1840m付近には岩屋が3つほどあって、一番上手のものが居住性が良さそうだった。尾根を通してシャクナゲの木が多い。

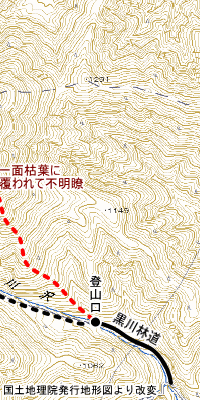

1615.7mの三角点より下は広葉樹が多くなり、尾根上一面枯葉に覆われ利用者が少ないせいだろうか、踏み跡は全く見出せず、目印のテープのみを頼りに降りることになった。「こげな無茶苦茶な道は久しぶり」と当時のノートに書いている。尾根の末端付近のみ、ジグが切ってある。紅葉が非常に美しかった。

黒川沿いに下りると行者道の廃道と合流。行者道の看板もまだ残っていて分岐はわかりにくいのでないかと思った。黒川という名だが白い川原の石がきれいだった。サルが食い散らかしたのであろうか、栗のイガが多く見られた。

|

黒川沢の名を後から考えてみたが、恐らく「黒い川」ということではない。黒川沢の落ち口右岸に130mほどの小さな山の鼻が出ている。この山の鼻が田んぼの畦(あぜ)のように細長く高まって水域を分ける畔(くろ)であり、それを取り囲んでいる沢ということで「クロ(畔)・カワ(側)」沢と言ったものと考える。

参考文献

小学館国語辞典編集部,日本国語大辞典 第4巻 きかく-けんう,小学館,2001.

小学館国語辞典編集部,日本国語大辞典 第3巻 おもふ-きかき,小学館,2001.

トップページへ |

資料室へ |

有明山メインへ |