青貝山 西コース

青貝山 西コース 青貝山 西コース

青貝山 西コース

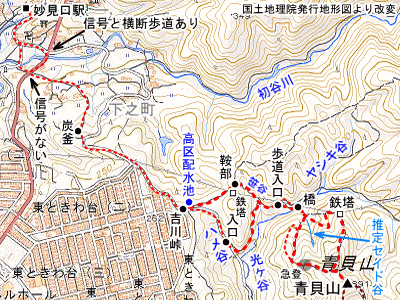

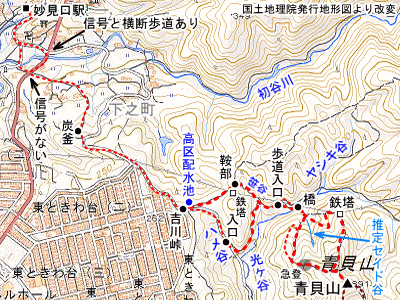

北側から登るクラシック(?)ルート。能勢電鉄の妙見口駅からアプローチ出来る。

能勢電鉄の妙見口駅を出て妙見山と反対の南へ向かい、初谷川と国道を渡って吉川の下之町地区の農村を抜け、東ときわ台の北の端の吉川峠を目指す。大きなイチョウのお寺から旧道に入ると少し近道だが、自動車がスピードを出して走っている広い国道を渡る所に信号と横断歩道がない。農道を登っていくと次第に道が狭くなっていく。右手に円い炭釜を見た上で信号と横断歩道の処から回り込んで登ってきた広い道に合流し、更に登る。右手に東ときわ台の住宅地が広がり、登りついた四つ辻が吉川峠である。峠とは言うものの西側はすぐ下手から新興住宅街の東ときわ台である。ここが登山口となる。

能勢電を後ろに見て |

細い道を上がる |

炭釜 |

吉川峠 |

吉川峠の四つ辻を左手の砂利道に入るのが青貝山への最短ルートだが、中のアスファルト道を下っても行ける。

左手の砂利道は天台山を経て妙見山まで続く尾根道である。高区配水池のタンクを左に見て道が細くなる。送電線をくぐると森に入るが、森に入ってすぐの処で右手の谷へ下りていく分岐があるので、これを下りる。分岐の処からすぐ横の送電線の鉄塔に着く踏み跡がある。鉄塔からは青貝山が望め、多分最も青貝山が山らしく見える所だと思っているが、あまり高い山ではない。

下りていく谷は笹谷(さだに?/ささがたに?)。掘り込まれた道が斜面を下りる。古い道型は倒木が多い。谷底は広く、薄い笹地で道型にこだわらず歩ける。笹谷のすぐに南側を回り込んできた細い林道に突き当たる。この林道は吉川峠からアスファルト道を下りて行く途中から分岐しているが、駐車スペースも取れない細い道である。

高区配水池 |

鉄塔から青貝山を見る |

笹谷へ下りる |

笹谷への道 |

林道に合流 |

ハメ谷の林道分岐 |

林道を東へ進む。道は谷からやや高い所に水平についている。すぐに谷の方ヘ下っていく歩道の分岐がある。歩道に入ってまもなく金網の橋で光ヶ谷の流れを渡る。この橋に林道から直に下りる踏み跡もある。橋の上手の光ヶ谷の流れの際には石垣が見られる。今は荒れ地や植林地になっているが、昔は水田が光ヶ谷沿いにあった。吉川村誌には土地の名称の「田の部」で光ヶ谷の各所の字名が挙げられ、その中にこの場所の笹谷もある。

歩道分岐 右へ |

光ヶ谷を渡る |

光ヶ谷の石垣 |

橋から僅かに登ると青貝山の北斜面から三本の谷筋が下って合流している。真ん中は険しいV字型の谷で、左右の谷に道が分岐している。左右どちらの谷から登っても、山頂までの時間は変わらない。この三股になっている谷の名が地元での青貝山の呼び方だという「セイド谷」のセイド谷なのだと思う。この谷の頭が青貝山山頂である。谷の光ヶ谷への落ち口の処は光ヶ谷の両岸に山の斜面が迫って谷筋が狭くなっているので、「せば(狭)・と(処)」の転がセイドだと思う。「セイド谷」は雨乞いの山で明治37,38年頃の干魃で雨乞い祈願がされたという。当時の青貝山はハゲ山だったという。

右の谷に入ると、開けた明るく緩い谷がずっと続いている。入ってすぐの処に右手の尾根に上がる分岐があるが、尾根道は倒木が多く荒れている。谷を詰めて尾根道と合流すると、少々急坂があり、掘り込まれたジグザグ道だが短い。

左の谷に入ると、暗い植林の下で、先で左手の尾根に上がる。尾根に上がると送電線の鉄塔の下で西側の大船山などの展望がある。東の天台山方面は深い山だ。鉄塔から一登りで緩い尾根となり、木の種類は分からぬが、幹がオレンジ色になった木が多い。

左右の谷からの道が合流して平らで広い尾根を進むとすぐに青貝山の山頂である。三角点と標識がある広場になっているが、展望は木の間越しである。南東方向には箕面森町の住宅地が迫っている。

北面の 谷の分岐 |

右の谷は 緩く広い |

右谷左岸の尾根上は 倒木が多い |

右谷の上の尾根上の 掘り込まれた急登 |

左の谷は 植林 |

左谷右岸尾根上の 鉄塔 |

鉄塔からの 西の展望 |

オレンジ色の 木の幹が多い |

山頂 三角点 |

参考文献

豊能町史編纂委員会,豊能町史 史料編,豊能町,1984.

山田文造,吉川村誌,豊能町教育委員会,1990.

思ひ出アーカイブ編集委員会,とよの思ひ出アーカイブ,思ひ出アーカイブ編集委員会,2017.

トップページへ |

資料室へ |

青貝山メインへ |