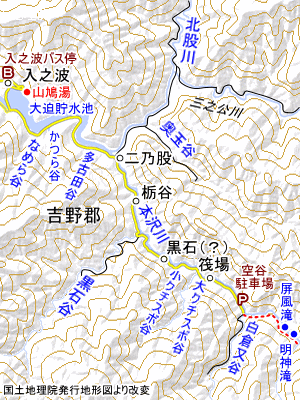

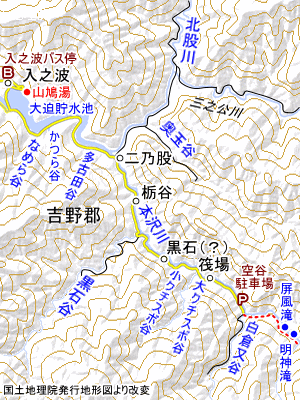

入之波(しおのは)のバス停のある交差点は直角で、北海道の集落を思わせる。今の入之波集落は昔は吉野川沿いの集落だったのが大迫貯水池(大迫ダム湖)で高台に移転してきたものだ。

入之波(しおのは)のバス停のある交差点は直角で、北海道の集落を思わせる。今の入之波集落は昔は吉野川沿いの集落だったのが大迫貯水池(大迫ダム湖)で高台に移転してきたものだ。大台ヶ原山 筏場道

川上村から大台ヶ原の川上辻へ登るルート。川上村大滝の土倉庄三郎による明治27(1894)年開設の川上と紀州船津を結ぶ土倉古道の一部で立派な石積みが残るが、釜之公谷出合から川上辻は「道」ではないらしいので「踏み跡」であり、歴史ある古道をしのぶヤブ山歩きと心得たい。正保大和国絵図付帯の道帳の写しである里程大和国著聞記に塩ノ葉(入之波)から伊勢の大杉へのカンゴウギ越(神合巍越)はあるが塩ノ葉から船津への道筋の記載はなく、野呂介石の臺山?歴略記には寛政より前の紀州藩仕官前に入之波から大台ヶ原に登ろうとして「此処より大台山に可至常路は無之候共、大台ヶ原迄至たる者同所に有之」とあり、松浦武四郎は明治20(1887)年の記録で伯母峰と辻堂の間の塩葉辻(入波(しおのは)辻)を「此処道も何も無れども、塩葉より来る者、爰に出ると云り。此頃上市駅の山喜と云る者、塩葉より此辺迄道を切らんと測量したりと聞り。」と記している。本沢川沿いから釜之公谷右岸の山腹を登り大台辻を経て川上辻に上がる筏場道は白井光太郎や河東碧梧桐、徳川頼倫、深田久弥といった有名人が歩き、大台ヶ原ドライブウェイが開通するまでは大台ヶ原へ上がるメインルートであったが、それほど古いルートと言うわけではなかったようである。

★入之波~空谷駐車場・登山口

入之波(しおのは)のバス停のある交差点は直角で、北海道の集落を思わせる。今の入之波集落は昔は吉野川沿いの集落だったのが大迫貯水池(大迫ダム湖)で高台に移転してきたものだ。

入之波(しおのは)のバス停のある交差点は直角で、北海道の集落を思わせる。今の入之波集落は昔は吉野川沿いの集落だったのが大迫貯水池(大迫ダム湖)で高台に移転してきたものだ。

大迫貯水池を渡る入之波大橋を渡って吉野川左岸へ。ダムの水が少ない時だと橋の川上側の下に昔の入之波温泉の湯が出ているのが見える。湯が出ている辺り一帯の左岸側が入之波の元の集落の中心だったようである。なめら谷橋、桂谷橋、多古田橋と橋を渡る。

五万図(2014年現在)に「栃谷」と地名が振られている北股川と本沢川を分ける辺りは「二乃股」。幾つか人家があるが全てが常住ではないようだ。「栃谷」の集落はもう500mほど上手である。多分、栃谷集落手前の谷が栃谷という名前なのだと思う。地形図に「黒石」とあって建物が描かれている黒石谷の少し上手の所は更地になっていて建物はなかった。入之波は伊勢から山越えしてきた人々によって始まった集落と伝えられる。昔は大迫や伯母谷辺りが川上の最奥で伯母谷川が一の股だったのか。三之公谷出合が三の股であったか。二乃股の辺りは北股村で入之波村とは別の村だったようである。二乃股、栃谷、黒石、筏場などまとめて今は奥入之波というようである。

大迫貯水池と 入之波大橋 (2012年) |

入之波大橋から 上流側を見下ろす (2014年) |

次に現れる人家の所で支流の谷に入り込んでまわるのは黒石谷。この谷の黒石谷の名に多少疑問がある。江戸時代の畔田翠山の和州吉野郡群山記ではこの谷は「トナカリ谷」である。和州吉野郡群山記で黒石谷とされるのは今の黒倉又谷(白倉又谷と釜之公谷の間)のようである。栃谷在住の方に今の黒石谷の奥に見えた山を「あの山は何と言う名ですか?」と伺ったら「黒石岳」とのこと(バスの時間に制約されて逆光になるので写真無し)。1348mの標高点の山である。この山は黒倉又谷には接していないのでやはり今の黒石谷が黒石谷なのか。

黒石谷右岸には林道があって、昔は谷の中に5つの山小屋があり、最奥の山小屋から歩道で1348m峰(黒石岳)の南方に連なる尾根に上がって、白倉又谷から上がる道を合わせてから伯母峰道に合流していたようである。入之波地区民俗資料調査報告書に「北山川筋へは黒石谷奥の白倉谷を登り詰めて入之波辻越しに小橡へ出る難路もあったが、伯母峰の峠を越えるのが普通だった」とあるのは白倉又谷から入って1348m峰の南方の尾根に上がり伯母峰道に突き当たる所が入之波辻ということなのだろう。松浦武四郎が聞いた伯母峰道上の塩葉辻は黄檗項(キワダツコウ)より東で経塔石(西大台の北西端)より西なので、黄檗項が木和田のズッコ(山頂)ということなら辻堂分岐(大台ヶ原ドライブウェイの小処温泉下り口辺り)の1.2㎞ほど東の1455.5m峰ということで、1348m峰のジャンクションということになる。

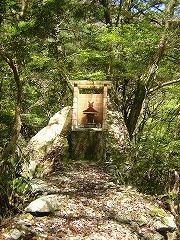

小クチスボ谷の左岸の小山の上には山の神神社がある。レンガのお社である。

大クチスボ谷は上流側は何の変哲も無い沢だが下流側は細い滝となって本沢川に落ちているのが橋の上から見える。落ち口が窄まった谷と言う事なのだろう。

筏場の製材工場の前を抜けてもう少し歩いて空谷駐車場。

二乃股 |

山の神神社 |

大クチスボ谷落ち口 |

筏場 |

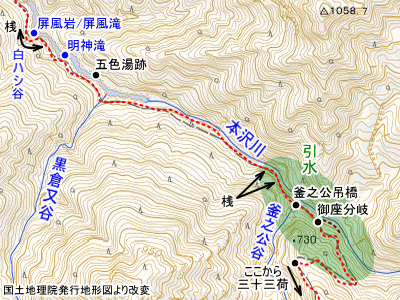

★登山口~屏風滝~五色湯跡~釜之公谷出合

空谷駐車場の先で白倉又谷へ向かう林道から下りて山道に入る。下り口の谷側に中に囲炉裏のある小屋があり、川釣りの漁業権の監視小屋かと思っていたが、「レンタルコテージ」の看板があった。すぐに人幅の細いコンクリの橋で白倉又谷を渡る。橋の上から本沢川の右岸を見ると白い一枚岩となっており、これが白倉(白嵓)だったのかなどと考えてみる。

空谷駐車場の先で白倉又谷へ向かう林道から下りて山道に入る。下り口の谷側に中に囲炉裏のある小屋があり、川釣りの漁業権の監視小屋かと思っていたが、「レンタルコテージ」の看板があった。すぐに人幅の細いコンクリの橋で白倉又谷を渡る。橋の上から本沢川の右岸を見ると白い一枚岩となっており、これが白倉(白嵓)だったのかなどと考えてみる。

坦々とした川沿いの杉の植林の中の道である。川側が少し開けると畑地の跡や物置小屋の跡がある。

本沢川の両岸が切り立ってくる所が屏風岩で、道の直下で本沢川は滝になっており、この滝が屏風滝のようである。「世界乃名山大台ヶ原山」で「急湍巌を噛み轟々として吼ゆるが如きものあり、屏風瀑と云ふ」とあるのはこの滝のことしかないと思う。道は岩肌をコの字に掘り込んで付けられているが、掘り込まれている距離は短い。道の山側に石仏が祀られているが、表面が摩耗していてどういう仏さんであったか分からない。本沢川は滝の上で窪みのように広がっており暗い中を左岸から枝沢が細く高い滝となって落ちてきていて涼しい。この細く高い滝のある谷筋が白ハシ谷。桟道の下から鉱泉が沁み出していて硫黄の臭いがする。コンクリで固められた遊歩道のような桟道に続くが転落防止のチェーンの掛けられていた鉄骨の擬木の柵が全て増水で折れている。

谷を右に曲ってまた野道となりすぐに左下手に大きな滝が見える。滝らしいきれいな姿だが道からは木の間越しになってよく見えず、よく見るためには道を下りて川岸に立たなければならない。下りて近づいて見てみると深く大きな滝壺の壁から鉱泉が何箇所も染み出ていて澱が付いている。「近畿の山と谷」に「岩壁の迫る暗い峡谷を抜けてしばらく行くと、明神滝の勝がある。路から下つて突出した岩頭に立つと、下に真黒な深い淵を湛えて正面に瀧が懸下する。高さ約六m」とあるのはこの滝の描写で、岩壁迫る暗い峡谷というのが屏風岩と屏風滝のことだろう。「世界乃名山大台ヶ原山」で明神滝が言及されていないようなのが気になる。

歩道に入ってレンタル コテージの脇を下りる |

白倉又の 橋 |

杉植林の中の 道 |

コの字型を通って |

屏風滝 |

崖沿い |

石仏 |

白ハシ谷の滝 |

振り返る 屏風の様 |

増水で折れた擬木 |

明神滝 深い滝壺と右手に鉱泉の澱 |

五色湯跡 下り口 |

屏風岩の上手の滝の先の菊平というらしい辺りに五色湯の傍示がある。ロープを伝って本沢川に降りて、渡渉して上手に湯船の跡があるが殆ど崩れている。岩の下から白い湯垢の鉱泉が流れ出しているがごくぬるい。筒が一本立っていて筒の頭から水が出ているのでこれも鉱泉かと嘗めてみたら冷たく何の味も臭いもしなかった。この筒はうめる為の地下水であったか。河原を掘って入浴するのは真夏に限られそうである。「世界乃名山大台ヶ原山」には入之波温泉より五色湯の方が温度が遥かに高いとあるが、「近畿の山と谷」には「人肌位」とあるから10年程度の間に湯温が下がってしまったのか。

黒倉又川を渡り、坦々とした道が続く。岩壁に打ち付けられた鉄の桟道を二箇所過ぎるとすぐに釜之公吊橋である。

五色湯跡下り口看板 |

渡渉 |

湯だまり |

本沢川 |

桟道 |

桟道 |

桟道2つめ |

釜之公吊橋 |

|

★釜之公谷出合~大台辻

釜之公吊橋から先が道としての認定がなくなったらしい踏み跡である。登っていると釣り上がった釣り人が下りてくるのとすれ違うことがある。傾斜が少しずつ加わって谷底から離れていく。最初にヒジで曲るまでの中ほどに御座嵓方面への分岐があるが踏み跡は弱い。急斜面に付けられているので谷筋では道が崩れてかなり細くなっている。一帯は植林で暗い。時折白い石灰石が転がっていて、暗い中でその白さが目立つ。ヒジの所で回り、更に登って尾根を越えて南斜面に入るところから大台辻に向けて登るのが三十三荷の坂らしい。三十三階や三十三回と書いている資料も見る。乗り越した所に足が折れた東屋の残骸がある。南斜面に入るとすぐに栂かトガサワラらしい巨木が何本も目に入るが、土倉道の周囲だけ自然林が残されていたと言う話もどこかで読んだ気がする。

釜之公吊橋から先が道としての認定がなくなったらしい踏み跡である。登っていると釣り上がった釣り人が下りてくるのとすれ違うことがある。傾斜が少しずつ加わって谷底から離れていく。最初にヒジで曲るまでの中ほどに御座嵓方面への分岐があるが踏み跡は弱い。急斜面に付けられているので谷筋では道が崩れてかなり細くなっている。一帯は植林で暗い。時折白い石灰石が転がっていて、暗い中でその白さが目立つ。ヒジの所で回り、更に登って尾根を越えて南斜面に入るところから大台辻に向けて登るのが三十三荷の坂らしい。三十三階や三十三回と書いている資料も見る。乗り越した所に足が折れた東屋の残骸がある。南斜面に入るとすぐに栂かトガサワラらしい巨木が何本も目に入るが、土倉道の周囲だけ自然林が残されていたと言う話もどこかで読んだ気がする。

引水から登る 白い石が目立つ |

三十三荷へ 足の折れた東屋跡 |

トガサワラ? |

石垣の路盤 |

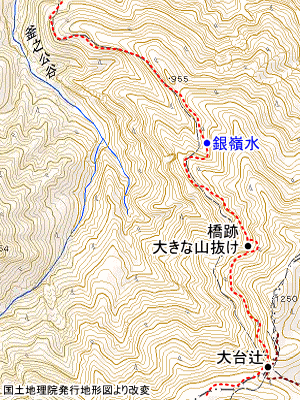

山肌を縫って路盤跡は登る。谷を横断する所では路盤が崩れて足場が細くなっている所もある。これから進む谷の対岸に僅かに残る石垣の残骸を見ると、人の営みとは儚いものだと思う。2013年にはあったコンクリ基礎の新しげな雰囲気であった短い桟が2015年には目にしないまま大台辻まで登ったことに気が付いたのも、多分跡形もなく崩れ落ちてどこにあったのかも分からなかったのだと思う。銀嶺水は標高970m付近の山の斜面のガラガラしたザレ場に水が豊富に湧いている。銀嶺水は銀明水とする資料があり、先で出てくる金明水との対比で呼ぶなら銀明水とするのが分かりやすいが、私が最初に覚えたのが銀嶺水だったので銀嶺水としておく。銀嶺水のすぐ先で小さい流れのある沢を渡り、尾根の鼻を回って更に山肌を登る。地図上標高1050mの谷は以前は新しく架け直した橋が架かっていたようだが、山抜け状態で谷の崩壊が激しく橋は橋脚を含めて跡形もなく、大きく上に高巻いて越える。高巻いていると、この谷筋に何本も残置ロープが谷の空中を横断しているのが見える。谷の崩壊が進んで以前に張られたロープが用を為さなくなっていった姿である。

石垣が斜面にかかる |

谷を幾つも越えて |

桟に押し寄せる土砂 |

銀嶺水 |

ルリセンチコガネ |

石積みの路盤続く |

ロープ渡る山抜けの谷 |

稜線が見える |

大台辻が近い |

この崩壊した谷を越えると空が明るくなり、そろそろ稜線が近づいてきた雰囲気となる。最後に少し傾斜がきつくなるが大体は緩やかなまま大台辻に出る。

★大台辻~川上辻

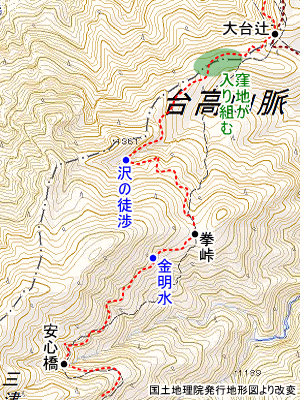

大台辻は土倉道の分岐であった所でちょっとした広場になっている。そのまま紀州方面に下りる道の路盤もよく残っているが、右に稜線をとる。昔の道の跡は大台辻からしばらく稜線の大和側をトラバースするように付いているが、崩れたり流れたりしているので、稜線上を歩く人が多いようである。一登りで小さな窪地を左手に見て路盤跡は伊勢側に移る。大台辻は風が吹き抜けることが多いが、緩い窪地が入り組むこの辺りは風が弱い。右手の斜面が次第に立ってきて標高1300mで沢を洗い越しで渡る。この辺りは地形図(2021年現在)の道を示す点線が違っていて1361mのコブのすぐ南まで入り込む。この沢は水量が多い。

大台辻は土倉道の分岐であった所でちょっとした広場になっている。そのまま紀州方面に下りる道の路盤もよく残っているが、右に稜線をとる。昔の道の跡は大台辻からしばらく稜線の大和側をトラバースするように付いているが、崩れたり流れたりしているので、稜線上を歩く人が多いようである。一登りで小さな窪地を左手に見て路盤跡は伊勢側に移る。大台辻は風が吹き抜けることが多いが、緩い窪地が入り組むこの辺りは風が弱い。右手の斜面が次第に立ってきて標高1300mで沢を洗い越しで渡る。この辺りは地形図(2021年現在)の道を示す点線が違っていて1361mのコブのすぐ南まで入り込む。この沢は水量が多い。

大台辻 |

伊勢側への土倉道 |

東斜面に入る |

沢を渡る(洗越) |

沢を渡って向きを東に変え、更に山肌を登る。傾斜が掛かってくるが一登りで拳峠(げんこつとうげ)である。拳峠から日出ヶ岳方面が木の間越しに望めるがあまり特徴はない。拳峠からは高い石垣の上のほぼ水平なトラバースとなる。すぐに右手に金明水の湧水がある。岩の割れ目から音を立てて流れ出ている。溢れた水が道であった路盤の石の下を通る隙間に沢蟹でも居る期待があるのか、猪が石をひっくり返した跡が多い。金明水の辺りは高い石垣で路盤が作られて続いているが、猪が石を動かすことで、これから金明水の処から路盤が崩れていくと思う。

拳峠 (げんこつとうげ) |

金明水 岩穴の奥 |

金明水から 滑り落ちる水 |

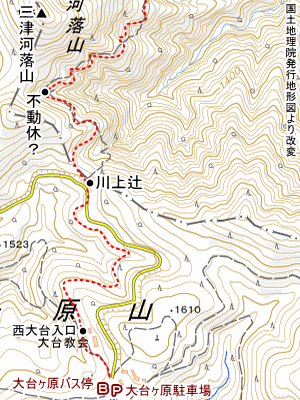

勾配はほぼないが谷を渡る所では崩れて路盤が無くなっている所もある。また、谷でなくても斜面が立っていて路盤の谷側が流れて段切りの岩盤だけが残って細くなっている所もある。そうした所ではロープや鎖が取り付けられている所もある。こうした崩れていたり流れたりしている所でも大台辻より下での崩壊箇所のように谷が深い感じはしない。「世界乃名山大台ヶ原山」に「安神橋」とある安心橋は新しい吊り橋になっている。安心橋から川上辻までは入り組んだ山の斜面を忠実にトラバースするので地図上での距離より長く感じる。三津河落山の南東斜面の辺りに昔の遭難碑があったようなのだが見ず。その辺りが不動休のようである。鹿除けネットが現れるとまもなく川上辻である。鹿除けネットは雪や倒木で倒れるのかあちこちに隙間が空いているようだが、用を為しているのだろうか・・・?

勾配はほぼないが谷を渡る所では崩れて路盤が無くなっている所もある。また、谷でなくても斜面が立っていて路盤の谷側が流れて段切りの岩盤だけが残って細くなっている所もある。そうした所ではロープや鎖が取り付けられている所もある。こうした崩れていたり流れたりしている所でも大台辻より下での崩壊箇所のように谷が深い感じはしない。「世界乃名山大台ヶ原山」に「安神橋」とある安心橋は新しい吊り橋になっている。安心橋から川上辻までは入り組んだ山の斜面を忠実にトラバースするので地図上での距離より長く感じる。三津河落山の南東斜面の辺りに昔の遭難碑があったようなのだが見ず。その辺りが不動休のようである。鹿除けネットが現れるとまもなく川上辻である。鹿除けネットは雪や倒木で倒れるのかあちこちに隙間が空いているようだが、用を為しているのだろうか・・・?

安心橋 |

つじかけが続く |

安心橋以外にも橋 |

つじかけが続く |

段切りだけ残った所に鎖 |

鹿除けネット倒れる笹原 |

★川上辻~大台ヶ原駐車場

川上辻から大台駐車場までの旧道は道の扱いで筏場道と伯母峰道の重複ということになるが、大台ヶ原ドライブウェイの西側に残っている。立入に申請とレクチャー受講が必要な西大台利用調整区域は旧道より西側なので、川上辻から大台駐車場までの旧道を歩くのに申請は必要ないが、川上辻のドライブウェイの西側には西大台の立入りに申請が必要という看板があって、旧道への進入を躊躇わせるものがある。台高山脈北部縦走や粟谷小屋から土倉古道周遊で川上辻に出て大台駐車場へ向かう歩行者もいるだろうに、路肩が狭く歩行者などいないだろうと思っている自動車が走るドライブウェイを歩かせるより車の入らない旧道を歩かせた方が車にも歩行者にも安全だと思うのだが、旧道に入るのを躊躇わせる看板を立てているのはどうなのかと思う。

川上辻から旧道への入口はドライブウェイの路肩も同然で日当たりが良いのでイトザサの藪が高いが、すぐに低く疎らなイトザサの道となる。川上辻までのようなつじかけは無く、左手のドライブウェイ側に石垣の法面が続く。右手は西大台利用調整区域の札の下がったロープ柵が続いている。二回、ナゴヤ谷の源頭の沢を渡る。川上辻をナゴヤ峠などとも言ったりしたようである。一つ目は洗い越しだが、詰められた石が大台辻上手の洗い越しよりかなり大きな印象で、土倉氏の寄進ではない新しい洗い越しなのかもしれない。法面の石垣の石も川上辻より下のつじかけの石垣の石よりかなり大きい。二つ目は路盤が完全に崩れて流れており、ドライブウェイ側に巻く踏み跡で越える。大台教会の建物が見えるとその直下が西大台の周遊路入口で、入らずに直進する。大台教会の建物への入口を過ぎて大台駐車場に出る。

川上辻から |

イトザサ減る |

左側法面石垣続く |

洗い越しの 沢渡り |

路盤崩壊の 沢渡り |

後半またイトザサ増える 丈は低い |

参考文献

奈良県教育委員会事務局文化財保存課,入之波地区民俗資料調査報告書,川上村,1968.

土倉祥子,評伝 土倉庄三郞,朝日テレビニュース社出版局,1966.

帝室林野局,帝室林野局五十年史,帝室林野局,1939.

磯永和貴,江戸幕府撰大和国絵図の現存状況と管見した図の性格について,pp1-14,16,奈良県立民俗博物館研究紀要,奈良県立民俗博物館,1999.

玉井定時,奈良市教育委員会文化財課,里程大和国著聞記(玉井家文書庁中漫録20),奈良県立図書情報館.

天野正善,百五十年前の大臺登山記,pp17-22,1(1),山上,奈良山岳会,1933.

村上泰昭,資料紹介「臺山?歴略記」(上) ―野呂介石の大台ケ原登山記―,pp5-7,424,近畿文化,近畿文化会事務局,1985.

村上泰昭,資料紹介「臺山?歴略記」(下) ―野呂介石の大台ケ原登山記―,pp5-7,426,近畿文化,近畿文化会事務局,1985.

松浦武四郎,松浦孫太,佐藤貞夫,松浦武四郎大台紀行集,松浦武四郎記念館,2003.

松浦武四郎,吉田武三,松浦武四郎紀行集 中,冨山房,1975.

白井光太郎,大和吉野より大臺山、釋迦岳、彌山、山上岳を経て再び吉野に出づる記,pp1-17,2(2),山岳,日本山岳会,1907.

河東秉五郎,日本の山水 山岳編,紫鳳閣,1915.

遅塚麗水・橘井葵陰・戸川残花,大臺か原登山の記,吉野郡役所,1918.

深田久弥,日本百名山(新潮文庫ふ-1-2),新潮社,1987.

畔田翠山,御勢久右衛門,和州吉野郡群山記 ―その踏査路と生物相―,東海大学出版会,1998.

北村意沙民,奥吉野の渓谷,pp46-53,9,山嶽,大和山岳会,1936.

住友山岳会,改訂増補 近畿の山と谷,朋文堂,1936.

泉州山岳会,近畿の山 ―登山地図帳―,山と渓谷社,1957.

岡本勇治,世界乃名山大台ヶ原山,大台教会本部,1923.

米田信雄,冬の大台を探る,pp59-61,9,山嶽,大和山岳会,1936.

吉野山岳会,大峰・大台・西吉野(アルパイン・ガイド51),山と渓谷社,1964.

仲西政一郎,アルパインガイド6 近畿の山,山と渓谷社,1970.

天野正善,大台ヶ原山略図,付図,1(2),山上,奈良山岳会,1933.

トップページへ |

資料室へ |