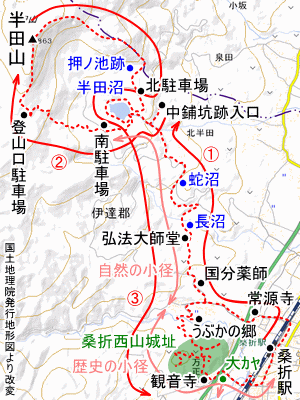

行程図

桑折駅から

藤田駅から

行程図 |

桑折駅から |

藤田駅から |

岩代国の半田山。襟裳岬の上の三枚岳連山が似ていると寛政11(1799)年の渋江長伯の東遊奇勝にあるのと、三枚岳連山の麓の豊似湖と同じくハートレイクと呼ばれる半田沼が山上から見られるというのに興味を覚えて登ってきた。

桑折駅から常源寺前を過ぎ、うぶかの郷と半田山自然公園を結ぶ桑折町の「自然の小径」を半田山自然公園南駐車場の歩道入口まで上がる。林王寺林道と標柱があるのだが、林道でもまだ沿道に人家がある。残る柿の実など見ながら登る。国分薬師や弘法大師堂の史跡も沿道にある。弘法大師堂は林王寺林道の名の元の輪王寺跡の一部とされるよう。道の弘法大師堂の反対側の小さい畑など挟んだ向こうの丘に塔場や石像があり輪王寺跡だというが、丘のてっぺん近くに常住のお寺を建てたり移転してきたりするものだろうかと思う。

少し下って右手に長沼の湿地を見る。奥に長沼の水面も見える。字林王の輪王寺跡というのは梁川から林王寺山(輪王寺山)の丘の上に輪王寺が移転してきたのではなく、この道が抜ける鞍部のある山ということの「だわ(撓)・の・を(峰)」か小さい畑になっている小盆地のある山ということの「だいら(平)・を(峰)」転じて「りんのう」、鞍部の山道ということの「だわ(撓)・の・をぢ(峰道)」か小盆地の山道「だひら(平)・をぢ(峰道)」が訛ったのが「りんのうじ」で、ここから一段山が深くなる道中の安全を祈念する場が塔場や弘法大師堂だったのでないかと思う。

「大林紅しだれ桜の里」の看板のある太い道に上がって、すぐに右折する所で右折せずに直進の細い旧道らしき道でショートカットする。太い道に出るとすぐに右下に蛇沼があり氷結していた。早田牧場入口からもう一度未舗装の旧道でショートカットして、その上で半田沼に直に上がる旧道らしき未舗装路に入る。その途中から半田沼からの用水取水溝を渡って半田銀山の遺構である中鋪坑跡に寄ってみたのだが、坑口の金網の扉に鍵がかかっていて金網から覗き込むだけ。坑口は中鋪坑として掘り出されていた時のものではなく昭和40年代の試掘坑口で、中で中鋪坑に繋がっているよう。それでも半田山が銀山であったことを示すものを半田山の中で見ることが出来て良かった。坑口からトロッコの路盤のような道型が下に延びている。

林王寺林道入口 |

国分薬師 |

弘法大師堂 |

輪王寺跡(?) |

長沼 |

蛇沼 |

半田沼尻へ向かう未舗装路 |

中鋪坑口分岐 |

中鋪坑口 |

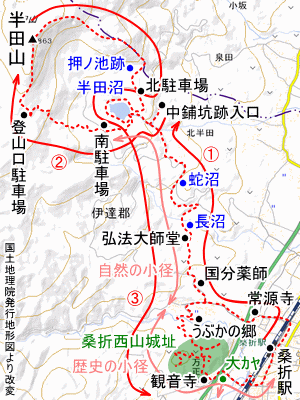

半田沼に上がって半田山が見える。半田沼に氷はなかった。半田山の南肩の下に顕著な岩峰があるのが見える。 冬で無人の公園管理センターを過ぎて、やはり無人のキャンプ場の奥に登山口。

キャンプ場の奥から登山道。モコモコした地形が地すべり地帯であることを思わせる。急に急斜面にジグザグに取り付くのも地すべり跡を思わせる。道はよく整備されていてジグザグ道の幅も広く歩きやすい。半田沼から中腹に見えた標高600m辺りの岩峰を木の間越しに同じ高さで見る。この岩峰に名前はないのか。背後に福島盆地の展望が広がる所にベンチがある。もう一段急斜面をトラバースで登って小尾根の上で林道途中からの登山道と合流、路面に雪が増えてきた。右前方に白くなった林道のカーブを見ながら小尾根のくびれを下って登り返すと回り込んできた林道に上がる。林道一登りで稜線に上がり戻るように稜線の林道を辿ると左手に登山口駐車場。駐車場入り口から稜線をそのまま登山道に入る。すぐに駐車場と登山道の間に東屋がある。

半田沼に出た |

中腹の岩峰に目が行く |

モコモコした地形 |

岩峰と同じ高さに |

急斜面 |

尾根に上がって一旦下がる |

林道産ヶ沢線が見える |

林道産ヶ沢線に上がる |

登山口 |

登山口駐車場から最初の標高差100mほどが半田山のナマコのような山容の頭の部分で少し急坂。急坂を上がると左手に半田沼が見えだす。山頂までに四ヵ所ほどよく見える地点があるが、ヤブの丈が高くなっているようでなかなかすっきり見えない。三番目のよく見える地点が一番すっきり見られたと思う。標高800mを超えてくるぶし程度の積雪高になる。

山頂は広場でベンチと三角点と押立神社の祠がある。ベンチから福島盆地がよく見えるが、ここも下のヤブが高くなってきているようで下手となる藤田や桑折の街はすっきりとは見えない。阿武隈川がウネウネとしているのが見える。押立神社は祠5つが並んでいる。中の3つが新しい祠で、両脇の2つが少し古いようである。桑折町史3巻に風神雷神山神とも風神雷神雨神ともあり、明治35年に建立したのが現在の神社で古い祠の前に新しい祠が建っているとあるが新しい祠に昭和四十年の年記があるから、脇の2つの祠が明治35年の祠で、もう一つ古い祠があっても良さそうな気がするが・・・。天気は時折日も射すが頭上は雲。平野の方は日が当たっている所が広く見える。時々ドウという音と共に西風が強まる。

東屋 |

始めは緩い |

ハートレイク |

山頂間近 |

山頂 |

阿武隈川・藤田方面 |

下りは北口へ。半田沼を横に見下ろしながらナマコのお尻にあたるコブの鳩胸へ。鳩胸の北西半が字世例(よためし)で世試し山というのは鳩胸の別名なのか。鳩胸から一段下り、そこから下が急斜面となるが、丁寧にジグザグの切られた歩きやすい道である。

半田沼の馬蹄形窪地の一角に下り着くと正面に小山があってその頂に東屋が見える。道は小山の東肩を巻く。途中に東屋に上がる道がある。この2.5万図に顕れない小山が半田富士(/小富士)でないかと思う。小山の肩から下りて左から旧北口からの道が突き当り、城跡の堀切のような小谷を越える。直線的な小谷で鉱山のトロッコ道の掘り下げた路盤かと思ったのだが(半田銀山はもっと下だった)、明治20-30年台の半田山地変の時の地割れの跡のようである。小谷の西側は元の半田沼で半田山地変で水の抜けた押ノ池跡の窪地で、植林で暗い。窪地の底まで下りてみると水面があり湿生植物の竿が水面の真ん中に出ているので押ノ池「跡」ではないのか。小谷を越えた所から道が広くよく整備された公園園路のようになる。もう一つ一回り緩い小丘(ここを半田富士とする資料がある)を越えて北駐車場の対面の林道に出る。

横からハートレイク |

馬蹄形窪みの縁を下る |

急斜面だが歩きやすい道 |

東屋のある小山 |

明治の地変の地割れ跡を渡る |

押ノ池跡 |

半田沼を一周して「自然の径」で、うぶかの郷まで下りる。半田沼の西岸の水神岬から出島にかけては、地形にそう造作は入れてないと思うのだが美しい庭園である。朝は凍っていた蛇沼は氷がほぼ溶けていた。

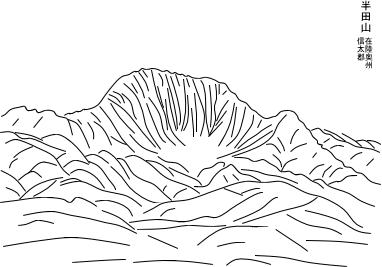

うぶかの郷から今度は桑折駅に続く「歴史の小径」で桑折西山城址に上がる。先に見ていた日本名山図会の半田山之図の下絵の描画地が桑折西山城址でないかと考え、桑折西山城址からの半田山を見てみようと思ったのである。桑折西山城址の二の丸跡と本丸跡は南側は芝生で展望が開けているのだが、北側は樹林ですっきりと半田山を望めない。それでも木々の葉はすっかり落ちた季節なのである程度は見えたのだが構図が半田山之図とは違うようで描画地ではなさそうである。桑折西山城は建物の跡はごく一部の柱の復元以外に地面上に何もなくて、堀切や虎口の遺構がその威容を伝えるのみだ。観音寺の脇の暗く狭い谷筋に入り込む大手道の入口を見て、こんな狭い谷の中を登城させたのも信頼のある人でないと登らせないということだったのかと思う。

半田沼に戻ってきた |

水神岬 |

出島裏の入江 |

半田沼から半田山 |

桑折西山城本丸跡 |

桑折西山城跡から信夫山 |

桑折西山城跡から桑折の街 |

桑折西山城虎口 |

万正寺の大カヤ |

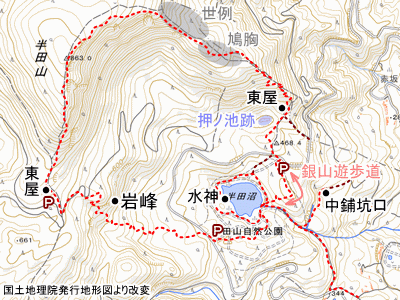

寛政11(1799)年の東遊奇勝の本文でヱリモの「インサルシ山形半田の沼山の形に似て甚高く」とある「半田の沼山」は「伴田銀山 又名於志山」の題で奥州街道の行程中に挿絵がある。インサルシ山も挿絵がある。

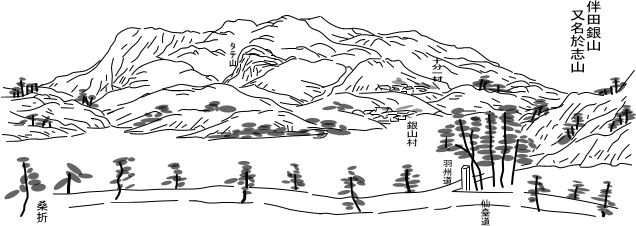

東遊奇勝に収める伴田銀山の挿絵は同行の若い画家の谷元旦の手による行きしのもので、谷元旦は文化9(1809)年の日本名山図会で知られる谷文晁の弟である。帰路の半田山のスケッチはないようである。日本名山図会と先行する文化元(1804)年の名山図譜に収める玳瑁陟(たいまいのぼり/樽前山)など蝦夷地分の山の原画は寛政11年の渋江長伯同行の谷元旦の手に依ると言われており、この絵も名山図譜/日本名山図会の半田山之図の原画になったかと思ったのだが、日本名山図会の半田山之図を改めて見て、東遊奇勝の伴田銀山図と見比べてみると描き方の違いを差し引いても構図が違う。

東遊奇勝 伴田銀山 模写 |

日本名山図会 半田山之図 模写 但し、図中央の家並みと手前の山の樹木は省く |

・名山図譜/日本名山図会の半田山之図

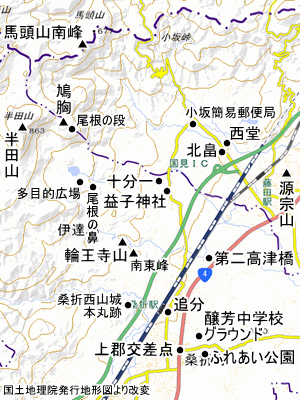

安田初雄(1996)は半田山之図の半田山大滑落崖の直下に凹没地の内部を示すことから阿武隈川の東方からの遠景として天明8(1788)年の永慕編に収める伊達郡高子村一帯の高子二十境の図を描いた頃に高子辺りからの遠景を元に心眼で描いたものでないかとするが、鳩胸のスカイラインが現れるのは南東方から奥州街道よりもかなり半田山に近づかなければそう見えず、高子付近からは黒山の尾が凹没地手前に掛かって見え、構図が異なるように見える。また、谷文晁は高子二十景を高子に来ることなく先行する図版と漢詩のイメージと自らの技術で再構成して描いたようである。谷元旦の伴田銀山の挿絵も南東方から見たことを示唆する近景が描かれるが、それが奥州街道上の桑折宿から羽州街道追分の間と思われる構図である。

名山図譜/日本名山図会は南部出身で江戸本石町で町医者をしていた川村寿庵の蔵する山の絵を谷文晁が享和2年に縮写したものが元になっており、幼い頃から30代に入るまでに訪れてないのは四五箇国とされ幼い頃から山水を好み四方を漫遊して名山大川に遇えば必ず図にして収めたとした、天明7(1787)年に奥州街道を通って松島真景図巻を制作した谷文晁が描いて贈り川村寿庵のものとなっていた原画も多かったようだが、半田山之図の原画が谷文晁によるとは言い切れないようである。名山図譜/日本名山図会での描き方に川村寿庵の指示が谷文晁にあったようである。

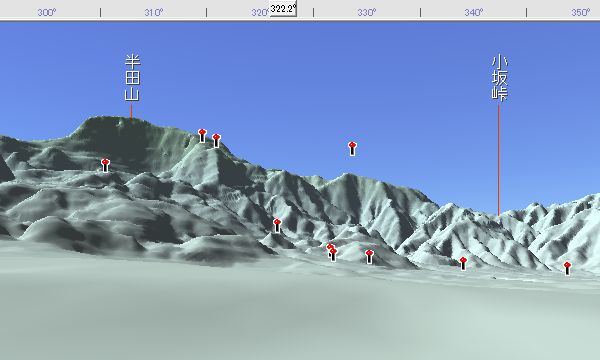

日本名山図会の半田山之図は半田山東面の馬蹄形の急斜面が正面に見える高子付近から距離を詰めて、桑折町の中心街の北町の東縁で国道4号線を越えた辺りから桑折ふれあい公園北西縁と桑折町立醸芳中学校のグラウンドの南西縁にかけてからの半田山の眺望が半田山と黒山と輪王寺山の形において凡そ一致する。鳩胸のスカイラインは現れないが、このエリアの西寄りの国道4号線に近い部分では鳩胸の南東の標高約640mの尾根の段がスカイラインに突き出る。この鳩胸南東の尾根の段と、輪王寺山(輪王寺跡とされる塔場の上のコブではなく、麓から見えるその南東約370mのほぼ同じ高さのコブで輪王寺山とは別の山としての名があったかもしれないが分からないので仮称として輪王寺山南東峰としておく)と、半田山之図の図中で輪王寺山の左斜め上に鋭角なピークのように描かれる半田沼尻の南東約380mの尾根の鼻の位置関係が半田山之図と一致するが、半田山之図に描かれない桑折西山城正面の角張った急斜面が黒山最高点の下の眺望に入る。

ふれあい公園や醸芳中グラウンド寄りでは桑折西山城正面の急斜面は黒山最高点の下から外れるが、鳩胸南東の尾根の段と輪王寺山と尾根の鼻の位置関係が半田山之図と合わず、鳩胸南東の尾根の段のスカイラインへの突き出しが小さく目立たなくなる。

高子付近からの心眼では黒山の尾の掛かり方だけでなく5km以上離れた麓近くの低い山並みまでは一致し得ない。上郡交差点より南は阿武隈川の段丘崖に向かって下り傾斜が加わり山裾の桐ヶ窪から輪王寺山が立ち上がる麓と近景の樹木畑が見通せない。上郡交差点〜醸芳中学校グラウンドより北だと近景の樹木畑の代わりに桑折宿の家並みが一部入ってしまう。鋭角な小ピークのように描かれる尾根の鼻は明治の地変でも辷らなかったようである。桑折西山城正面の描かれ方が一致しない点、明治の地変で崩れ去ったという半田山自然公園南駐車場の南東300m、尾根の鼻の西南西400m程の所にあったらしい「茗荷森(/茗荷山)」という小山が尾根の鼻より目立っていた可能性で検討の余地はまだあると思うが、尾根の鼻の図中の位置にシミュレーションが合う国道4号線の上郡交差点の東約70mの辺りより、桑折西山城が図幅に入らなくなり鳩胸南東の尾根の段がスカイライン上に飛び出たままのその更に東150mほどにかけてのどこかから、桑畑を近景にして描かれたスケッチを元に半田山之図は描かれたと考える。伝承の半田銀山の「上の山千軒」が実在して今の半田沼の南側の、明治の地変で崩れの大きかった字宮沢に広がっていれば、半田山南東面の馬蹄形の窪みの前面に半田山之図の通りに見えたはずである。

・東遊奇勝の伴田銀山

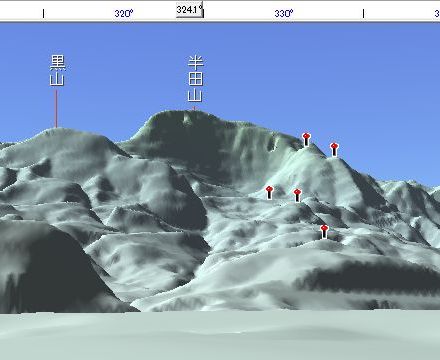

東遊奇勝の図は右半に桑折宿はずれの追分が描かれているので追分の南で描かれたように当初は考えていたのだが、足を延ばした藤田駅付近から半田山を見て東遊奇勝の図に似ていると思った。中景の山並みが右半の追分に迫っているのと鳩胸の北面が見えているようなのは桑折宿からはそう見えず北隣の藤田宿辺りから描かれているように思われる。だが、藤田宿から半田山を見ると十分一村は半田山最高点とほぼ同じ方向となり、十分一村が東遊奇勝の図のように右に寄らない。鳩胸の北面が見え且つ銀山村が鳩胸より右に見える地点は桑折〜藤田の奥州街道上にありえない。

銀山村と十分一村と、そのほぼ真上に描かれる遠いピークとして馬頭山の南西約350mの707mの標高点のある峰(以下、仮に「馬頭山南峰」としておく)が同一方向に描かれる得る奥州街道上の地点は佐久間川に架かる今の第二高津橋付近となる。しかし第二高津橋付近からは、遠い馬頭山南峰が低まり右手に中景となる山地が見えない。

東遊奇勝の図は藤田宿の北方の大字山崎字館の、山崎城跡付近から描かれたと考える。或いは4mほどの土塁の高まりのあった山崎城跡そのものからか。図中右手の大字山崎字後山の山並みが小坂峠の山並みと揃って見えるのは山崎城跡付近である。銀山村と十分一村の位置は館から見た場合に合わないのだが、図上の相当する位置に国見町の大字内谷字西堂と大字小坂字北畠と大字小坂字川原の連続する集落と大字小坂字小坂の集落が該当する。描かれたのは下手が西堂と北畠と川原の集落、上手が小坂の集落で、主題が銀山ということで銀山に最も近い銀山村と十分一村ということにしたと考える。

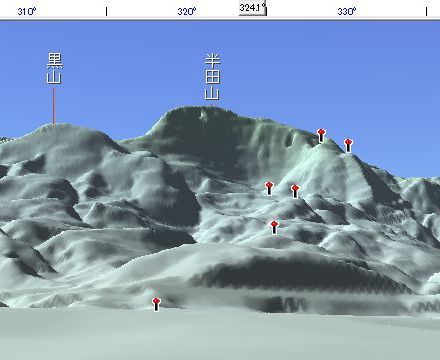

館から西北西方カシバード レンズ16mm 対地高度1m。 東遊奇勝の伴田銀山図と構図が全体として似るが、 銀山村と十分一村は図左方外となり合わない。 上空のピンは馬頭山南峰上空高度800mで、 その下のピンは小坂集落下端の岩代小坂簡易郵便局と字西堂。 |

国道4号線上郡交差点東70mより北西方カシバード レンズ28mm 対地高度2m。 西山城正面以外は半田山之図にほぼ一致。 スカイラインのピンは左から鳩胸と鳩胸南東の尾根の段。 中ほどのピンは字宮沢の半田山自然公園多目的広場と 尾根の鼻。その下のピンは輪王寺山南東峰。 |

旧奥州街道第二高津橋より北北西方カシバード レンズ16mm 対地高度3m。 近接する麓の二つのピンが下から銀山地区益子神社と字十分一。 上空のピンは馬頭山南峰上空高度800m。 馬頭山南峰と銀山地区を同一方向に見ても東遊奇勝の図と合わない。 |

醸芳中学校グラウンド南西端より北西方カシバード レンズ28mm 対地高度2m。 ピンは麓が追分で他は上と同じ。 桑折西山城が現れないが、輪王寺山南東峰と 鳩胸南東の段と尾根の鼻の位置が半田山之図に合わない。 |

| 上四枚の画像はいずれも国土地理院数値地図10mメッシュ、桑折町・国見町分使用、高さ強調2倍 | |

源宗山(藤田城址北側空堀跡西隅)から半田山 西堂・北畠・川原は新幹線高架の後ろ、右手前の山は小坂峠より下となる |

上郡交差点北東240mから半田山 交差点東70mは建物や嵩上げ駐車場で見通しが悪い |

山崎城址北縁付近から小坂峠方面を見る 右手前の山崎後山の山と 小坂峠から馬頭山のスカイラインが揃う |

高子岡城址丹露盤より半田山を見る 黒山の尾が凹没地を遮り 鳩胸付近のスカイラインへの突出はほぼない |

旧奥州街道北半田から半田山 |

|

・おし山/おしたて山/たて山

東遊奇勝の伴田銀山図のタイトルに「又名於志山」とある。「尾背(をせ)」の転が「おし(於志)」で、単に目立つ尾根ということでなかったかと当初は思ったのだが、当地では地すべりのことを「山押し」というという。周期性がある地すべりの山の意の「おし(押)・山」なのか。桑折町史3巻の半田の押立神社の項に「押立山」とあり伝承で「山の頂上に作神を押し立てたのが」神社の始まりとされるが、「於志山」の名があり、押ノ池が直下にあったことを考えるとどうか。半田山東腰の窪地に旧半田沼跡の押ノ池跡があり、押立山の「たて」が急傾斜地を意味するので、何らかの「おし」が押ノ池跡付近を指しており、「おし」のある山としての「おし山」、「おし」を囲む急斜面の山としての「おしたて山」と考える。

地名用語語源辞典に「おし」の意の筆頭に上代東国方言での「いそ(磯)」とある。磯は岩石の多い水際を指すことが多いようである。半田新沼の北岸は石の沼岸で磯と言えそうにも見えるが、押ノ池跡一帯は土であり、磯ではなかったように見える。半田新沼も西岸は石が少ない。武蔵の忍城は関東平野の中の沼沢地の城で石の岸は少なそうである。甲斐の忍野八海は岩岸が多いようだが、富士山の溶岩地帯に位置するから忍野八海周辺の川岸に岩岸は多いだろう。「おしぼり」で風雨・水害で田畑に出来た水溜りを指す。押し出た水の堀とは限らないわけで何らかの「おし」の堀であり、「おし」は何らかの止水面、或いは窪んだ低地を指す言葉でなかったのかと考えてみる。芦ノ湖や尾瀬沼も音は違うが似た音感で窪んだ低地の止水面である。尾瀬ヶ原も窪んだ低地である。忍野八海のある忍野の盆地も窪んだ低地である。押ノ池の名は助詞「の」で「おし」と「いけ」が続くので、「おし」の所の「いけ」であり、麓から見ても目立つ半田新沼のある凹没して見える所を窪んだ低地と見て、そういう地形のある山として「おしやま」と呼んだと考えるが、「おし」の語源については更に考えたい。忍城のある忍地区や忍川沿い下手の下忍地区は低地ではあるのだが、周辺一帯共低地であって窪んだ低地ではない。

東遊奇勝の図に鳩胸の描像のすぐ脇に「タテ山」と文字がある。鳩胸を指しての「タテ山」と当初は思ったのだが、「タテ山」の文字の上は半田山の最高点と思しきスカイラインである。 半田山最高点を壁のような急斜面の上の山ということで「たて山」とも呼んでいたのだろうと思う。

・ぬま山/のら山

東遊奇勝の襟裳のインサルシ山を見ての渋江長伯は「半田の沼山の形に似」と記し、「ぬまやま」という呼び方があったことが窺える。押ノ池(旧半田沼)という沼の存在が半田山を呼ぶ目当てになっていたかと考えたのだが、麓から見えない押ノ池程度の沼の名がずっと大きな半田山の名にはなりえないと思う。

安田初雄(1996)に「別称野良山(のらやま)」とある。山頂部が平たい「なる(均)・山」転じて「のらやま」かと当初は考えたのだが、東遊奇勝にある沼山=「ぬまやま」の揺れが「のらやま」と考えた方が自然だと思う。下に凸のお椀の中のような半田山南東面を反り返った斜面の曲りと見た「のり(伸)・わ(曲)」の縮が「のら」又「ぬま」と考える。

・まるき山/まるた山/はんだ山

桑折町史3巻に「まるき山」、「まるた山」とある。桑折町史3巻の「まるき山」、「まるた山」の登場箇所に「名山半田山にはいくつもの伝承がある。その昔、山の上は雲に覆われていたので、里から眺めると霞がかかったように見えた。そこで、その姿から『まるき山』とか『まるた山』などと呼ばれていた。」という、よく分からない記述がある。半田山程度の高さの山が常に雲に覆われたり霞がかかって見えるということはありえず、霞がかかっているように見えたとしてもそれが「まるき山」や「まるた山」という、雲や霞の連想が起こらない呼び方で呼ぶ理由になっていると思えない。このような分かりにくい記述があるのは、分かりにくかった聞き書きを元にしていたからと思われる。

半田山南東面の半田新沼のある馬蹄形の窪地の斜面を「まる(丸)・くえ(崩)」と言ったのが「まるき」、同所を「まる(丸)・つえ(潰)」と言ったのが「まるた」と考える。そこのやまということが「まるき山」、「まるた山」と考える。「山の上は雲に覆われていたので霞がかかったように見えた」というのは、同所を「山の上が、くま(曲)に、あおれて(崩れ残って突き出て)、こし(腰)・み(廻)が、こけ(倒)って見えた」か「こし(腰)・み(廻)が欠けて見えた」ということではなかったか。半田山南東面の窪地の南部で半田新沼の奥にあたる字湧水(わくみづ)は奥廻処(おくみど)の転でなかったか。字湧水の奥の急斜面を避けて北側から回り込んで半田山の南肩を越える林道産ヶ沢線沿線の字風越(かざごし)は「きざ(刻)・こし(越)」の転で半田山南肩の段になっている所で山を越えるルートを言っていたと考える。

伊達郡村誌の北半田村の節に「何レノ時ヨリ村落ヲ為シ何ニ由テ半田ト名ケシヤ共ニ考フベカラス或曰旧一村ニシテ後両村ニ分レシナラン半田山ノ下ニ在ルヲ以テ村名ト為シナラン」とある。「はんだ」は「ほれ(掘)・ど(処)」の転で半田山が掘られたような窪地がある所(山)ということでなかったかと考えてみる。

・はとむね/よためし

鳩胸は「ふと(太)・みね(峰)」の転と考える。鳩胸の北西半を占める字世例(よためし)は「ふと(太)・をせ(尾背)」の転で鳩峰とほぼ同じことを言っていたのでないかと考えてみる。桑折町史3巻にある「世試し山」は半田山の北に連なる標高578mの山で窪地があるとされるが、地形図を見てもそのような山が見いだせない。世試し山は標高約690mの鳩胸の別名で弥助の世を試した残雪の窪地は鳩胸北側100mほどの標高650m辺りと考える。

参考文献

渋江長伯,山崎栄作,東遊奇勝 中 蝦夷編,山崎栄作,2003.

桑折町史編纂委員会,桑折町史 第3巻 各論編 民俗・旧町村沿革,桑折町史出版委員会,1989.

安田初雄,明治20〜30年台における半田山地変〔半田山の塊体移動 Mass movement)について,pp19-38,60,福島大学教育学部論集 社会科学部門,福島大学教育学部,1996.

渋江長伯,山崎栄作,東遊奇勝 上 日光・奥州街道編,山崎栄作,2003.

谷文晁,日本名山図会,国書刊行会,1970.

渋江長伯,山崎栄作,東遊奇勝 下 帰路編,山崎栄作,2003.

磯崎康彦,谷文晁論 2 ―谷文晁、高子二十境図を描く―,pp94-82,21,人間発達文化学類論集,福島大学人間発達文化学類,2015.

森銑三,谷文晁伝の研究,森銑三著作集 第3巻 人物篇3,中央公論社,1973.

森銑三,新橋の狸先生 私の近世畸人伝,二見書房,1942.

日本城郭大系3 山形・福島・宮城,新人物往来社,1981.

楠原佑介・溝手理太郎,地名用語語源辞典,東京堂出版,1983.

中川英右,伊達郡村誌 第3巻,歴史図書社,1980.

トップページへ |

資料室へ |