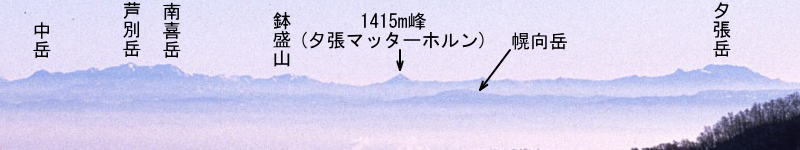

夕張マッターホルンは芦別岳と夕張岳のほぼ中間に位置する1415.6mの、比高200mで平らな夕張山地主稜線上に半身を預けるように聳える鋭鋒で、札幌・石狩平野からも目立って見える。この夕張マッターホルン=1415.6m峰には現在、山として地形図に記載されたりする公式な名称がなく、流布している舶来礼賛調な「夕張マッターホルン」と言う呼び名には批判的な見方もあるが、定着しつつある現状も否定できない。

夕張マッターホルンは芦別岳と夕張岳のほぼ中間に位置する1415.6mの、比高200mで平らな夕張山地主稜線上に半身を預けるように聳える鋭鋒で、札幌・石狩平野からも目立って見える。この夕張マッターホルン=1415.6m峰には現在、山として地形図に記載されたりする公式な名称がなく、流布している舶来礼賛調な「夕張マッターホルン」と言う呼び名には批判的な見方もあるが、定着しつつある現状も否定できない。 夕張マッターホルンは芦別岳と夕張岳のほぼ中間に位置する1415.6mの、比高200mで平らな夕張山地主稜線上に半身を預けるように聳える鋭鋒で、札幌・石狩平野からも目立って見える。この夕張マッターホルン=1415.6m峰には現在、山として地形図に記載されたりする公式な名称がなく、流布している舶来礼賛調な「夕張マッターホルン」と言う呼び名には批判的な見方もあるが、定着しつつある現状も否定できない。

夕張マッターホルンは芦別岳と夕張岳のほぼ中間に位置する1415.6mの、比高200mで平らな夕張山地主稜線上に半身を預けるように聳える鋭鋒で、札幌・石狩平野からも目立って見える。この夕張マッターホルン=1415.6m峰には現在、山として地形図に記載されたりする公式な名称がなく、流布している舶来礼賛調な「夕張マッターホルン」と言う呼び名には批判的な見方もあるが、定着しつつある現状も否定できない。

鉢盛山は1415m峰の北方に位置する富良野盆地や芦別岳から真ん丸の浅くて広い鉢を伏せたように見える山。夕張山地の中程で好対照をなしている。

手稲山から見た夕張山地(写真提供:菅原靖彦氏)

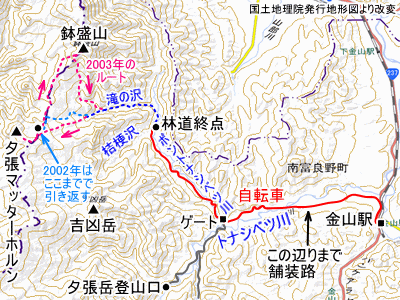

★二股まで

参考時間・・・金山駅-1:10(自転車)-林道終点-1:20(スパイク足袋)-二股

日中の雪解け増水で通りにくくなる所が下流部分にあるので、下流部分を早朝に通過するべく予定を組む。前夜発とし、金山駅でSTBした。

日中の雪解け増水で通りにくくなる所が下流部分にあるので、下流部分を早朝に通過するべく予定を組む。前夜発とし、金山駅でSTBした。

金山駅から自転車で林道終点まで約1時間半走り、自転車を置いて荒れた林道跡に入る。走れる林道は最後の方では水が流れていて湿地状になっていたりする。

林道が滝の沢に入っていくところは突然道がなくなる感じでポントナシベツ川本流に突き当たっている。5mほど手前に、左の山手に入るはっきりした作業道があり、こちらを登っていく。しかしこの作業道もすぐ不明瞭になる。それでも道の跡は何とか辿れるので山の斜面を右にトラバースしながら登っていく。斜面が南東向きから北東向きに変わるあたりで完全に笹薮になるので、適当に斜面を下って滝の沢上流方向を目指す。斜面の下は段丘になっていて、段丘崖の下では湧き水があり、段丘上は笹薮に覆われた湿地で、結構なヤブ漕ぎなのでなるべく段丘崖から離れないで行くのが良かろう。

滝ノ沢沿いにつくと再びはっきりした林道跡があり、これに沿って標高640mの二股まで歩く。滝の沢下流部は函滝が連続しておりすごい轟音だ。しばらくすると函地帯の上を歩くのは終わり、川原になり、何度か渡渉しながら上流に向う。へつりや、作業道跡で大きく巻いたりして、渡渉せずに通過することも出来るが、ここで渡渉が出来ない時は中間の函の渡渉はまず不可能だと思う。翌朝が冷え込むのを期待できるなら一晩、冷え込まない朝が続くなら一週間もすれば水量はずいぶん変わるだろう。川床は夕張岳の岩とよく似た青色の岩だが輝緑凝灰岩で蛇紋岩ではない。岩質が柔らかいのかスパイク足袋で全く滑らない。岩の間には細かい粘土質が詰まり、石に乗っても動くような不安定さもなく歩きやすい。これは夕張岳の沢と同じである。

再び函地帯になり、右岸のやや高いところを通るようになると、まもなく二股までの真ん中の函の渡渉である。ごく小さな函で、昔の林道は木橋で一跨ぎしていたようだが、融雪期に歩いて行く分には関所となる。付近にはエゾヤマザクラの木が数本見られ、時期が合えば美しい。

その後はしばらく沢に触れずに左岸の比較的平らな林道跡を行く。雑木が茂り始めている。時折見える滝の沢は、青い岩で非常に美しく、余裕があれば沢詰めで遡りたい気もする。

滝の沢流域で見たヨブスマソウ(ボウ菜)の新芽は褐色のものが多かったが、これは苦鉄質の多い輝緑凝灰岩の影響で褐色になっているのだろうか。幾らか採って帰宅して酢味噌和えにしたが普通のヨブスマソウに比べてえぐみが強くて美味しくなかった。

古い木材運搬用のワイヤーの残る枝沢を渡るとまもなく二股だ。但し二股までは行かず、林道跡はU字を描くように大きく右にカーブして右股の上流に向っている。夕張マッターホルンに向うにはここで林道跡におさらばして沢に下り、左股に入る。

滝の沢下流の様子 |

層のよく見える露頭 |

紫ボウ菜 |

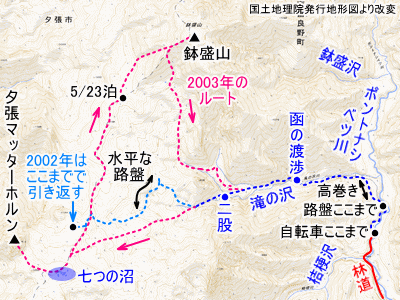

★夕張マッターホルンと七つの池まで

参考時間・・・二股-2:15-南コル-1:15-1415m峰山頂-0:20-南コル-1:25-幕営地(鉢盛山取り付き)

右股を渡ると中間に、左股のごく細い傍流があるのでこれに沿って遡っていく。この時期の本流は雪解け水が多くて大変だ。この辺りは巨岩帯で歩きにくい。夕張岳の沢でも途中に巨岩帯があるが、これらは粘土質な夕張山地に多い、地すべり崩壊の名残なのだという。傍流が終わった少し上で、ずれた三股があり、この辺りより上が雪が多いようなので沢から残雪の斜面に入っていく。残雪がなければ適当に小沢を遡って標高を上げると良いのだろう。三股の右の尾根に入ると標高920m付近に水平な林道跡らしき路盤があり、路盤の脇にナキウサギの声のする岩場があった。左の尾根からなら殆ど直接夕張マッターホルンを目指す。

南から見た 夕張マッターホルン |

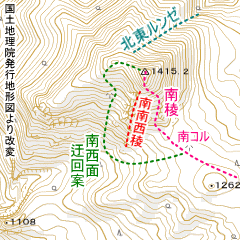

2002年の時間切れ撤退で南稜に岩場やキレットがなく谷のトラバースもなく取り付け、完全にヤブがつながっているのを見たので南側に回りこむ。その姿は札幌から眺められるスッキリとした三角錐ではなく、浜益の黄金山のような富士型だ。近くで見ると潅木が体毛のようにまとわりついて見え、何となくイメージとは違う姿だ。稜を裾に伸ばさず、平らな雪原からいきなり屹立する姿が異様である。

南稜に取り付くと濃いネマガリタケのブッシュだった。密度は中程度だが、斜度が急なので大変。写真に分度器をあててみると45度くらいある。時折ネマガリタケの切れる潅木林でも歩きづらさはかなりのもので、足元にはキトピロが群生している。殆どモンキークライム。

斜度が緩んでくるとハイマツ林に変わる。ハイマツはこんな切り立った所では風が強かろうに、かなり丈が高く歩きづらい。鋸歯状の南南西稜をあわせると左(西)側が切り立ち、まもなく三角点のある山頂だ。最高点は三角点より30cmほど高そうで、もしかしたら1416mあるかもしれない。標高差190mに1時間10分かかった。

山頂ではキバナシャクナゲがちらほらと咲いていた。他にコケモモ、イソツツジが見られたが潅木とハイマツに覆われた部分が多く、お花畑はそれほどなさそうだ。

山頂ではキバナシャクナゲがちらほらと咲いていた。他にコケモモ、イソツツジが見られたが潅木とハイマツに覆われた部分が多く、お花畑はそれほどなさそうだ。

展望はシベリア森林火災の影響で霞が濃く、遠方ははっきり見えなかった。南方では夕張岳の前衛峰である滝ノ沢岳(姫岳)の、層雲峡小函の姫岩をそのまま大きくしたような端正な姿が美しい。そして広々と広がる夕張山地主稜。この広さ故に「夕張山脈」ではなく「夕張山地」だったのだと思う。北方は芦別岳と南喜岳の山塊が巨大である。シューパロ岳はゴツゴツして見える。

南東の七つの池(沼) |

山頂から周りを見下ろすと、下や横から見た時は急斜面で登れなさそうに見えた北東のルンゼは、草をつかんで登れなくはないように見えた。しかし最後は西寄りに逃げるとする。南西面の谷地形は広々と残雪のスロープを広げており、南コルからの場合、80mほど標高を登り返すことになっても、鋸歯状で登降困難な南南西稜を下から回り込んでキックステップで登れば、南稜のヤブ漕ぎより早く登れるかもしれないと思った。無雪期に登るとしても天狗沢から南西面の谷地形でないかと思う。

下りは楽で20分で南コルに降りついた。

山頂から眺めて南東にある七つの池の水面が開いている様子が窺えたので、帰路に寄ってみた。雪解けの時期なら谷地水でも飲めるかと期待して行ったが、飲めるような澄んだ水ではなかった。開きかけた水面に足を一歩踏み入れたら底に足が届かず、沈むまいと尻餅をついてしまった。ヤチマナコになっているようだ。

夕焼けの東方から見た 夕張マッターホルン |

平らかな夕張山地主稜線を北上し、鉢盛山の肩で幕営した。

★鉢盛山〜下山

参考時間・・・幕営地-0:55-鉢盛山山頂-0:55-林道跡終点-0:25-二股-1:10-林道終点

翌朝は早起きして鉢盛山に登って下山する。早めに下山しないと日中の雪解けによる増水が恐い。南方から鉢盛山手前のコブは雪堤が切れているのが見えたので北側の沢地形へ回りこむ。南方でも回りこめそうだった。

南方から見た鉢盛山 |

鉢盛山から見た 南喜岳(左)、芦別岳(右) |

北東から見た 夕張マッターホルン |

尾根に上がって南側の雪堤を上がってゆく。雪が切れ、最後に10mほど丈の高いハイマツを漕ぐと山頂に到着。ここのハイマツは南から北向きになびいている。のっぺりした山容そのままに、どこが最高点か分からない山頂だが、四畳半ほどの広さでハイマツのない広場があったのでそこを山頂ということにした。独立標高点なので標柱などもなく、山頂標識も冬季登頂者の赤布もなかった。

山頂広場から数m北側にヤブを漕ぐと雪原が大きく広がっていて、芦別岳・南喜岳が大きく望まれる。左端の中岳は南喜岳に比べると小さく、「中岳」の冴えない名でも仕方ない気がした。

山頂を後に南へと下山する。沢筋はそれほど急ではなく、事前に夏にも沢登りで来れないかと思っていたが、南面なのでハイマツその他の繁茂がひどく、とても無雪期に登ろうと思える代物ではなかった。

上部では地すべりによるモレーン状の地形などが見られる。中流に至って沢筋は分流と迷走を始め、残雪の上だからどこでも歩けるものの、無雪期の沢登りではどの谷筋を辿れば良いのか分からなくなりそうな地形である。沼地になっている部分も多くある。最後は沢に下り水量が多いが何もない沢を下る。沢の本流に下りるより右岸の方へ、右岸の方へと逃げた方が良さそうだ。

鉢盛山真南の尾根の末端付近で左岸に林道跡がわかり、岸に上がった。二股までこの林道跡を使う。

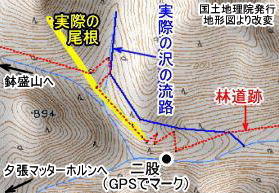

鉢盛山真南の尾根の末端は手持ちの昭和58年発行の国土地理院の五万図では描かれ方に誤りがあった。鉢盛山南面沢の一本下手の滝の沢本流の左岸の枝沢が鉢盛山南面沢に落ちるように描かれていた。平成14年発行の2.5万図から修正された。左に古い誤った地形図で自分なりの当時の修正を掲げておく。二股のすぐ上のジグザグの部分には飯場があったのか、大きな釜とストーブの残骸があった。

「三角山(シユウパロ山)」ともされた。

1416峰とも1415.6峰とも言われる。最高点の三角点の標高を四捨五入にすると1416だが、坂本直行(1935)に「一四一五米を有する岩峰」とあり、これに依ってか1415峰とも言われる。1415m峰のように「m」を入れても言われる。

山の履歴簿第2巻に「1415m峰を北大山岳部は天狗岳と呼んでいた。『山』第2巻2号(日本山岳会・戦前の発行)」とあるが、北大山岳部が天狗岳と呼んでいたことを徴する資料を見つけられない。

戦前に日本山岳会で「山」という雑誌は出していないようで、戦後まもなくからの日本山岳会の雑誌「山」に2巻2号という巻号のものはなく、戦後すぐから一時期「山」と題された戦前から続く日本山岳会の会報にも2巻2号という巻号はない。日本山岳会の雑誌「山」は1巻5号以降は通号だけとなり1巻5号が通号141号(号数は日本山岳会の会報から続く)なので2巻2号に相当しそうな143号を見ても北大山岳部が1415m峰を天狗岳と呼んでいたことを徴する記述はない。戦前からの日本山岳会の雑誌「山岳」2年2号は戦前の発行だが北大山岳部が1415m峰を天狗岳と呼んでいたことを徴する記述はない。

戦前の梓書房の雑誌「山」の2巻2号に北大山岳部に関係する坂本直行の「夕張岳と芦別岳」の記事があるが、図で「一四一五米」、本文で「それにしても何かよい名称が欲しい」などとあるだけで天狗岳と呼んでいたと思わせる記述はない。

山の履歴簿は一原有徳の遺稿を「一原メモ」として多く引用しており、1415m峰の項にも一原メモとの引用がある。但し、戦前の日本山岳会の雑誌「山」2巻2号に北大山岳部で天狗岳と呼んでいたとあるように書かれている部分は引用の体を思わせるが一原メモとの但し書きはない。

一原有徳の「小さな頂」の「夕張山脈、一四一五m峰」の章に「確かではないが、この山は、『天狗岳』と呼ぶ山ではないか、北大橋本誠二さんからあとで聞いた。」とある。確かでないのが一原か橋本のどちらの記憶なのか文脈から判断できないが、北大山岳部に関係する橋本誠二からこの章で書かれた山行の1971年以降に天狗岳と呼ぶ山でないかという教示があったのは確かなようである。その教示の時か、別の機会かは分からぬが梓書房の「山」2巻2号の坂本直行の記事の提示があり、一原有徳が後に確かでなかった記憶で雑誌の編集元を誤認し、北大山岳部関係の橋本誠二の「ないか?」であった教示を北大山岳部の「である」であったかもしれないと誤認し、メモにして残したのを山の履歴簿が収載したのでないかと疑う。

1415m峰が源頭にない惣芦別川上流の林道に「天狗橋」という橋があり、惣芦別川の源頭に中天狗と小天狗の峰がある。大天狗の峰はないのだが、中岳という大天狗の名にふさわしい姿の峰がある。夕張山地の天狗岳は中岳の事でないかと思う。

参考文献

西田彰三,夕張山脈植物分布論,pp71-92,8(1),札幌博物学会報,札幌博物学会,1918.

坂本直行,夕張岳と芦別岳,pp71-77(21-27),2(2),山,梓書房,1935.

渡辺隆,山の履歴簿 第2巻,北海道出版企画センター,2015.

会報 101〜200,日本山岳会,大修館書店,1975.

1(5),山,日本交通公社,1948.

143,山,河出書房,1948.

2(2),山岳,日本山岳会,1907.

一原有徳,小さな頂,茗渓堂,1974.

トップページへ |

資料室へ |