桂月岳・北鎮岳 白水沢

桂月岳・北鎮岳 白水沢 桂月岳・北鎮岳 白水沢

桂月岳・北鎮岳 白水沢

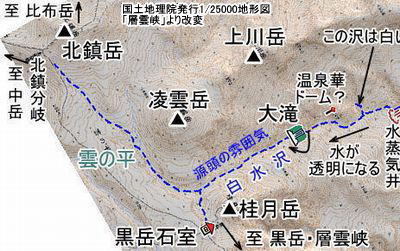

大雪山に上がる初級者向きの沢。少ないけれど立派な滝と野天温泉と、雄大な源頭がある。

層雲峡発電所の前が高山バス停である。国道を5分ほど上流に歩くと、覆道の途中から白いと言うよりは赤い白水沢の出合が見え、覆道を出てすぐ先に白水橋がある。この橋を渡る。橋の真ん中に車止めゲートがある。林道は950mの最終堰堤間近まできれいで歩きやすい。

|

標高900mで左岸から林道脇に落ちる沢に「メロンの滝」がある。先に見ていた写真では丸っこい滝形状と合わせて、その鉱泉成分の沈着した岩の色がメロンの赤肉のようで如何にも「メロンの滝」だったが、滝の脇の表面に藻類が付いたのか黒っぽくなっている印象だった。

メロンの滝の先で林道は荒れ始め、5分も行かないうちに最終堰堤で路盤は朽ち果てる。落石が散乱して樹木が育っている。最終堰堤は非常に大きいが道の跡で越えられる。堰堤の上からすぐ渡渉が必要になる。道の痕跡は水蒸気井まであるが、草も茂りあちこち崩れて踏み跡としては弱いものだ。

水は白く濁り、岩には赤白く鉱泉成分が沈着している。鉱泉成分の為、全く苔が生えていない。水は冷たいが酸い味がする。

標高1020m付近の右岸の水流傍に無色の温泉がコトコトと湧き、小さな湯溜りがあって真っ黒だった。湯は無色だが湯垢が黒い。温度は手を入れてみると、やや風呂としては熱いくらい。湯溜りは浅く小さく身を沈めることは出来ないが、「秘湯マニア」と呼ばれるような人ならスコップを持参して自分で浴槽を掘り、沢の水を引き入れて入浴してしまいそうな雰囲気だ。飲用の水は枝沢から採れる。

白い沢 |

黒い温泉 (浸かれそう) |

激しい湧き口も ある |

これより上にも地熱地帯が続く。1060m付近には道跡の路盤上でも地熱を感じるテントを晩秋に張っても寒くなさそうな場所や、グツグツと煮立つ鍋程度の小さな湧出口もある。しかし野天温泉としては湯量は1020m辺りの湧出口だけが使用に耐える雰囲気だ。気が付くと石焼芋屋の笛のようなピーッという音が谷全体に響いている。沢音に紛れてなかなか気が付かなかった。沢の正面、上川岳の前に白い蒸気の柱が立っていたが風向きによっては消える。

上川岳方面の 水蒸気の柱 |

吹き上がる 水蒸気 |

これは水蒸気井の跡である。昭和30年代に層雲峡温泉街の発展を見越し、予想された湯量不足を補うため調査されたものの、湯としては安定性に問題があることから昭和40年代に地熱開発に目的を変更し掘られた過熱水蒸気調査井である。液体成分を殆ど含まない良質な過熱蒸気で発電・浴用温泉・農畜産業用熱源として期待されたが、位置が国立公園の自然公園特別地域に指定されていることから開発が事実上不可能で放置されているらしい。しかし北海道庁や上川町はまだ諦めていないようだ。

白い蒸気と音の源を右手に回りこんで真横になった辺りにわりとよく残っている昔の車道がイタドリに覆われてあり、それを辿るとネマガリタケに囲まれた施設跡である。容易に近づくことが出来る。間近に立つとすごい音で、離れてもしばらくは耳がおかしかった。水蒸気井は2本あった。そのうちの1本から大量に水蒸気が漏れ、大きな音と白い蒸気を立てていた。もう1本は煮立った温泉に浸かっている。脇にはプレハブの小屋があった。中にはパイプ椅子や検査用品らしきものが残っていた。蒸気の柱に風下になるらしい北側の木々は葉がすっかり落ちて枯れていた。水蒸気井が痛んで水蒸気が漏れ始めてから枯れたものか。枯木が雪で倒れていないと言うことは、水蒸気が漏れ出したのは今年か近年の内だったのか。

水蒸気井1 |

水蒸気井2 |

プレハブの中 |

水蒸気井の上でもまだ鉱泉の影響が水や岩に表れている。湯気の上がる露頭も沢沿いにある。1130m左岸の沢が黄色が濃く、これより上流では岩への沈着は見られなくなり、岩には苔が付くようになるが、水はまだ少し酸い味が残っている。

この先、小滝がいくつか続くが直登出来ない。巻くのは容易だ。沢のすぐ脇まで樹林で覆われた渓相でスピーディな遡行にはならない。1240mで左岸から合流する小沢は水がぬるく、谷の上方30mに灰色の温泉華ドームのようなものが見えた(補記2007/11/18 やはりこの上に湯壷が在ったらしい)。これより上では本流の水から酸い味が完全に消える。テントの残骸と破れたマットが石にまみれて沢の中に落ちていた。何があったのか・・・。

川岸に湯気が上がる |

水が透明になる |

苔生した小滝 |

登に連れて谷が明るくなり、周囲の枝沢に滝が現れ渓谷遡行の雰囲気となり、1300mで本流に30mの大滝が現れる。美麗で豪壮な滝だ。右岸の小沢を少し登り、湿地状斜面をトラバースして簡単に巻くことが出来る。

大滝は左から巻く |

大滝の上の滝 |

源頭 後方 |

この後は源頭の雰囲気となる。谷が広がり簡単に登れて楽しい小滝がしばらく続くが、そのうちゴーロとなる。周囲は緑のきれいな草付きで、9月であったが高山植物が多く咲いていた。後方には北大雪の山々が美しく望める。1800mで傾斜が殆ど無くなりハイマツの溝を流れる堀のようになる。意外と深みがあったりするが深くても腰程度だ。しかし水はすごく冷たい。見通せるようになった桂月岳や凌雲岳が美しい。

源頭 |

あそこを越えれば大雪山 |

ハイマツが消え、岩礫と草原の中のせせらぎとなるとまもなく石室出合。ここの沢中は一面苔で覆われていた。越年雪も残っていた。このまま本流を辿るとせせらぎの中を北鎮岳の肩でお鉢登山道に出る。左の石室へ上がる谷は水流がない。石室に近いだけにゴミはいろいろある。少し進むと立派な踏み跡が出現し、そのまま黒岳石室のテント用スペースにつながっている。

凌雲岳 |

石室出合 |

白水沢(白水川)のアイヌ語の名は永田方正の「北海道蝦夷語地名解」(永田地名解・明治24年)、輯製20万図(陸地測量部・明治24年頃)と道庁20万図(北海道実測切図・明治31年)に「ワッカペケレペッ」などとある。私は古い「北海道の山と谷」から白水沢と知ったので当頁のタイトルなどで白水沢としたが、地形図で「白水川」となっているので以下は白水川とする。

wakka peker pet[その水・明るい・川]とまずは思われる。道庁20万図ではやや下流の現在の「白川」にもワクカペケレペッと振られている。ワクカペケレペッの次の上流左岸支流記載はシュマフフーレベッ suma hure pet[その石・赤くある・川]で、これは現行の赤石沢(層雲峡の上手のお鉢平から下る沢)とされ、その当てられた漢字もアイヌ語の意味を伝えているように見えるが、白水川の石も鉱泉成分沈着で赤いと言えないこともないような気がするのが気になる。温泉成分も、赤石沢はお鉢の有毒温泉を源流とするので含まれていないわけではない。永田地名解でシュマフレーペッと hure を分析的に言うなら長音になるかもしれない「フーレ」と違うのは誤植と思われる。

永田地名解(1891):ワクカ ペケレ ペッ 白水川 温泉ノタメニ濁リテ?(お米のとぎ汁)ノ如シ

輯製20万図:ワツカベケレベ 現行の白水川の位置

道庁20万図:ワクカペケレペッ 現行の白水川と白川の位置

尾崎(2002):wakka-peker-pet 温泉によって沢水が白く濁ることからこう呼ばれたのであろう。源流は遠く「凌雲岳(2125m)」の南側(雲の平)をまく沢である。この沢に入ると硫黄の臭いがして、現在地熱開発の井戸があるという。明治の地図にはこの下流にある「白川」にも全く同じ名(ワクカペケレペッ)が付けられている。

上川町史(1966)では明治42年のマクンベツ殖民区画図を引き、ワッカペケレベッを下流の白川としている。殖民区画図の原典は道庁20万図ではなかろうか。尾崎(2002)は白川に言及しながらも白水川をワッカペケレベッとしている。由良(2004)は現在の白川のこととして白水川についてはワッカペケレペッとしていない。

推定図 |

peker を辞書で引くと地名アイヌ語小辞典では「白い;清い;明るい。」とある。しかし白水川の水は川底は見通せるが「清い」とは言い難い。また、白いだけなら retar、濁っているなら nupki と言う単語もあり、使い分けが自分には分からない。萱野茂のアイヌ語辞典では「澄む、明るい、清い、清らか」とある。白水川の場合、水の白さより、岩に明るい色の湯垢が沈着することと硫黄分による漂白で川底まで見通せる水の状況を「明るい」と表現したのか。温泉より上流域の白水川は岩が黒くて川底を見通せる感じがしないが、清い水で普通の沢と同じである。温泉より下の水そのものは深ければ白濁しているように見えるが、手に掬ってみれば白く濁っているわけではなく普通の水に見える。水の流れだけ見れば澄んだ水と明るい岩で清いとか明るいと言える範疇にある気もするのだが、鉱泉成分が混じっていることもまた目でも鼻でも舌でも明らかであり、どうもワッカペケレペッという名も意訳らしき「白水川」という名も実態を表していないように思われる。

白川について、由良(2004)は「温泉から流れる水が白く濁っていたのだろうか。」としているが、下流の橋の所の写真で見ると多少鉱泉の成分が入っているように見えるが白水川より薄そうである。水が明るいとも清いとも濁っているとも言えなさそうである。

白水川の一本下手の石狩川左岸支流はリクマンベツ川である。リクマンベツはアイヌ語の rik ko- oman pet[高い所・に向かって・行く・川]と思われるが、この意味だとしたら今のリクマンベツ川ではなく、雲の平の大雪山山上まで上がりやすい白水川の方がふさわしい名前である。リクマンベツ川ももう一本下手の天幕沢も、上手側の黒岳沢も遡行は難しく、源頭は立った斜面の岩尾根である。

白川は、松浦武四郎の安政4年の日誌の解読で秋葉實が石狩川左岸支流だというウチヤラセナイに「白川では?」と注を付ける。日誌のこの部分は実踏ではなく聞き書きで、聞き取ったアイヌ語地名の密度も低いのだが、日誌での地名の石狩川右岸のツライヌカルウシに続く左岸に登場し、次が今のニセイテシオマップ川に相当するニセイケショマフ(nisey kes oma p[断崖・の下端・にある・もの])、その次が層雲峡温泉のヲタウセ・トヨセ(ota usey[砂・湯]、toy usey[土・湯])という順序と相応の大きさから白川と考えたくなるのは自然である。白川の落ち口にナメ滝はないようなので o- carase nay[その尻・すべる・河谷] ではなさそうで、エビのように曲がる流路のあり方から e- pana us nay[その頭・川下の方・についている・河谷]の転がウチャラセナイでないかと思う。アイヌの人のグループによって使われる地名が異なることはありうると思うのだが、北海道実測切図のように石狩川左岸の近所に同名のワクカペケレペッという川が二つあるというのは考えにくい気がする。

リクマンベツ川は落ち口付近で谷幅が天幕沢や白水川に比べて広く奥が見え、奥には顕著な崩崖がある。地形図(2023年現在)で落ち口付近に六連続する砂防堰堤は土砂の排出が多いことの表れであろう。この奥の方に崩崖がある川ということの makke ci- ke -re pet[後ろ・(中相形形成)・削る・(使役形形成)・川]の転がワッカペケレペッと考える。アイヌ語では car と par のような c と p の相通が見られる。位置名詞は名詞に付属して一つの項と数え、単独では項として数えないのだが、mak(makke は長形) は「独立的にも」使われ、マクンベツのように単独で一つの項をなす場合があるようである。

後志と十勝の然別川は流程が丸く回り込む sikari pet[丸くある・川] であろう。入って少し奥がエビのように曲がる白川は或いは、makke sikari pet[その後ろ・丸くある・川]とも呼ばれていたのが、北海道実測切図の際にワッカペケレペッに訛っていたか聞かれたのでないかと考えてみる。

参考文献

大内倫文・堀井克之,改訂版 北海道の山と谷,北海道撮影社,1983.

北海道の山と谷再刊委員会,北海道の山と谷 下巻,北海道撮影社,1999.

永田方正,初版 北海道蝦夷語地名解,草風館,1984.

北海道庁地理課,北海道実測切図「上川」図幅,北海道庁,1896.

都竹一衛・青野績,上川町史,上川町,1966.

幕末・明治日本国勢地図,柏書房,1983.

都竹一衛・中条良作・松下敏雄,上川町史 第2巻,上川町,1984.

尾崎功,アイヌ語地名地誌 ―上川盆地の川と山―,尾崎功,2002.

由良勇,上川郡内石狩川本支流アイヌ語地名,北海道出版企画センター,2004.

知里真志保,地名アイヌ語小辞典,北海道出版企画センター,1992.

萱野茂,萱の茂のアイヌ語辞典,三省堂,1996.

松浦武四郎,秋葉實,丁巳 東西蝦夷山川地理取調日誌 上,北海道出版企画センター,1982.

田村すず子,アイヌ語沙流方言辞典,草風館,1996.

知里真志保,アイヌ語入門,北海道出版企画センター,2004.

中川裕,アイヌ語千歳方言辞典,草風館,1995.

トップページへ |

資料室へ |