無類岩山

大規模林道から

|

無類岩山 大規模林道から |

| 無類岩山 | (目測1617m) |

| むるいいわやま | |

| 武利川 十四ノ沢 | |

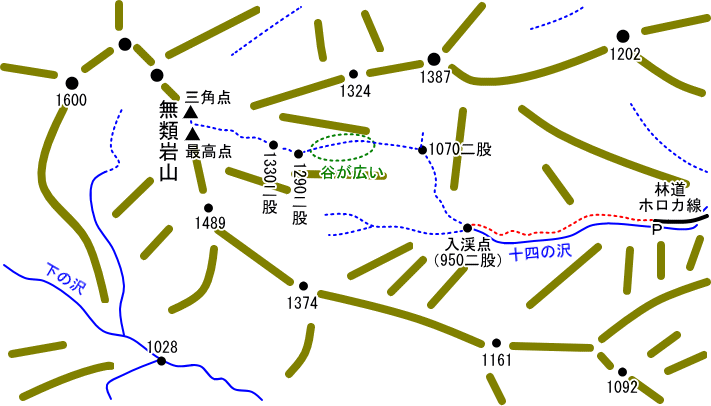

大規模林道滝雄厚和線から武利川本流林道に入ってすぐで林道ホロカ線が右に分かれるのでこれに入る。標高800m付近から林道は整備が入っておらず若木の生えた中を進む。標高950m二股までハッキリした林道跡が続く。林道跡は川筋からかなり高い所を通っている。湧き水を何度か横断する。

950m二股から作業道は沢を渡って対岸の山肌に向かうので、ここで入渓。沢はゴロゴロした礫の河床だが、岩は滑りにくい歩きやすい沢だ。礫は苔むしているものが多い。谷中に横たわる倒木は針葉樹のものが多く、空を見上げても視界の下の方に位置する森はダケカンバが幾らか目に付くもののアカエゾマツとトドマツが多い。空との境辺りは独特の樹形のアカエゾマツばかりだ。

標高1000m付近に2m程度の小さな滝があったが簡単に越えられる。1070m二股は土場跡になっていて右岸から登ってきた作業道の終点となっている。右股の水は少ない。広々していて東向きなので午前中の日当たり宜しく休憩適だ。

沢の礫や枯れ草に氷が付いたものが多くなってきた。1100mを越えると谷が広がりだす。滑らかな放物線の底のような谷で、氷食地形を思わす。植生はイタドリの枯れ枝ばかり目立つ。1290mの二股で水源。二股の股の間に岩場があり、そこから岩清水が湧き出ていた。バックに両阿寒、知床の連山が広がりだした。羅臼岳もまた冠雪している様子が見えた。知床岳は空と混じり、見えてはいるのだが雪をかぶっているのかどうかは分からなかった。

北方を感じさせる 針葉樹林 |

ダケカンバもある |

凍りつく苔 |

つらら |

凍りつく苔 |

広い谷 |

岩清水 |

|

右股に入る。ヤブは薄い。1330mの二股の辺りから周囲も足元も新雪の方が多くなり、これも右に入ると次第にヤブ当たりが強くなってきた。しかし、新雪で寝ているネマガリタケも多く、やや雪面が硬かったので比較的楽に登行できた。

山頂部の岩場が見えてくるとヤブは薄くなり、ダケカンバの疎林の中に低木のウツギ類の生える森となる。スパイク足袋のキックステップで南北峰のある無類岩山の鞍部に出た。鞍部の東側はごく低いハイマツで、新雪が地面に叩きつけられていて硬くなっていて簡単に登る事が出来た。山頂は岩場でスッキリしている。

三角点(1613.4m)のある北峰に移動した。三角点の周囲は非常に丈の高いハイマツに囲まれていた。鞍部から北の稜線は非常にハイマツの丈が高いが、新雪の雪堤が発達しており楽に移動できた。三角点に立ち南峰を見ると、東大雪のクマネシリ連山が背景となるが南峰はそれよりずいぶん高い。クマネシリ連山の標高は無類岩山とほぼ同じ1600m前後だから、三角点のある北峰より南峰の方が数mは高いことになると教えてくださったのは同行のHa氏。

北大雪の山々に目を転じるとまずは武利岳の新雪をまとった鋭角な姿が圧倒的に大きかった。ニセイチャロマップ岳方面は稜線間近まで見事に皆伐されて笹だけが茂っている様子が見え、深山に居て違和感を持つ。平山の方面は縞々の構造地形が新雪をまぶして見やすかった。表大雪の山々は既に純白であった。

三角点ピークを 南峰から望む |

最高峰(南峰)を 三角点ピークから望む |

ピンネシリたる 武利岳 |

1600mPの斜面は皆伐? 後ろはニセイチャロマップ岳 |

トップページへ |

資料室へ |